« Que l'on ne compte pas sur moi pour subventionner, avec l'argent du contribuable, les expressions dites artistiques qui n'ont d'autre but que de détruire les assises de notre société. Les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans la main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir. »

En prononçant ces mots, début mai, à Paris, M. Maurice Druon, nouveau ministre des Affaires Culturelles, n'énonçait que des vérités d'évidence. L'intelligentsia en a fait un « scandale ». Cela s'est traduit de la façon habituelle : pétitions, défilés.

Une voix s'est alors élevée pour remettre les choses à leur place. En les traitant au passé, et avec beaucoup d'ironie :

« En 1973, M. Maurice Druon mit les pieds dans le plat et déclara à peu près que l’État démocratique en avait ras le bol de jouer le vieux beau entretenant une cocotte qui passe son temps à l'injurier, à lui promettre la tombe et à se pâmer d'amour, de l'autre côté de la cloison, entre les bras d'un gigolo dont le foulard rouge possède l'étrange vertu de tomber toutes ces dames. M. Druon, de son fauteuil, s'écria qu'il en avait marre d'être le producteur d'une pièce où il jouait inlassablement le rôle du cocu ».

C'était Jean Cau, dans « Paris-Match ».

Il ajoutait aussitôt, redevenant sérieux : « Ouvrons les yeux. Cessons de rêver. Nous sommes bel et bien en 1973. Les cris de « Haro sur Druon ! » m'ont réveillé. Le Landerneau intellectuel est en folie et on a beau le doucher d'évidences, il ne s'en trémousse que de plus belle sous le jet. Nous sommes en 1973 et nous vivons, à la lueur des plus fabuleuses impostures, l'écroulement d'un monde. C'est ça la question. Toute la question. Hébétée, une société assiste, en ce XXe siècle démographiquement, industriellement et urbanistiquement déchaîné, à son laminage et à sa massification. Pétrifiée, les yeux agrandis de terreur, elle contemple ce phénomène colossal qu'est la fin du christianisme et s'interroge en bégayant sur l'impossibilité de vivre la liberté de l'homme si celle-ci est désaccrochée de toute transcendance. Alors ses artistes grimacent et se convulsent, ses comédiens se dénudent, ses intellectuels filent en grappes se mettre en orbite autour de la planète Utopie ».

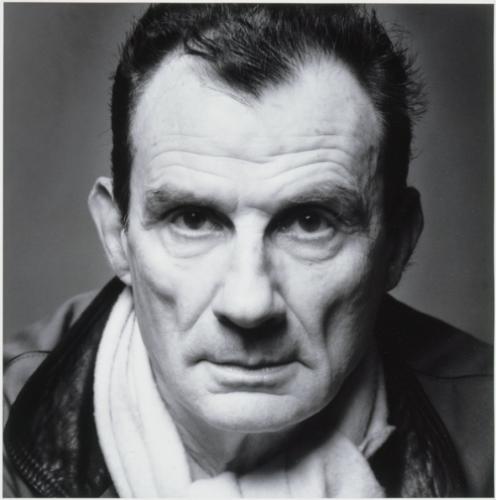

Jean Cau, 48 ans, blouson, cheveux courts. Le regard venu de loin des gens qui savent de quoi ils parlent. Il a suivi le chemin classique de bien des intellectuels d'aujourd'hui. Mais, pour une fois, en sens inverse. Début des années soixante. Jean Cau est l'un des plus sûrs espoirs de l'« intelligentsia progressiste». Proche collaborateur de Jean-Paul Sartre, il écrit dans « Les Temps modernes » et « France-Observateur ». A « L'Express », il publie des entretiens fracassants qu'on apprécie et qu'on redoute. Robert Lazurick, Alain de Lacoste-Lareymondie, quelques jeunes parachutistes : sous ses questions, les interviewés hennissent comme des chevaux qu'on claque. Les lecteurs frémissent. C'est l'époque où l'on reconnaît son talent sans mauvaise grâce. Il reçoit le prix Goncourt en 1961 pour un roman, « La pitié de Dieu ».

Je le rencontrai en février 1963, au café de Flore. Il avait le cheveu long et le foulard autour du cou. Il s'agaçait déjà des « fausses audaces » de la gauche, et s'en prenait au « révolutionnarisme de salon ». On parlait alors beaucoup de « socialisme moderne » et de « néocapitalisme ». Jean Cau reprochait à ses amis de ne pas s'adapter : — Autrefois, le capitalisme, c'était les enfants dans les mines. Aujourd'hui, c'est la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans. C'était les taudis, la semaine de soixante heures sans un jour de congé. Maintenant, c'est le Club Méditerranée. Il faut que la gauche comprenne...

La gauche ne comprend pas, et Jean Cau s'éloigne. Un voyage qu'il fait en Algérie lui ouvre les yeux sur l'indépendance. Le reportage dans lequel il décrit ce qu'il a vu lui vaut des critiques amères.

Deux ans plus tard, il publie « Le meurtre d'un enfant ». C'est un récit en forme d'autobiographie, où il commence à mettre ses idées en ordre. C'est aussi une épuration intérieure : « Qu'est-ce qu'un adulte, sinon l'héritier d'une enfance ? Qu'est-ce qu'un adulte, sinon le traître et le meurtrier d'un enfant ? »

II y a beaucoup d'images dans ce livre. Un œuf et un galet. Le galet, c'est dur, c'est précis. C'est fidèle : de la fidélité des pierres. L'œuf, « c'est comme l'amour : pourri, ça ne pue que lorsqu'on le brise ».

Jean Cau commence à casser les œufs de son passé. La guerre, la Libération. Il se sent aussi bien juif que « nazi », c'est-à-dire différent : « Quel adolescent de ma génération, écrit-il, n'a pas rêvé, d'un rêve bref et honteux, d'être ce jeune SS de vingt ans qui, adossé à son tank, étalait avec son poignard du beurre sur une tranche de pain ? »

II juge un certain type d'intellectuels : « J'indique une recette infaillible, de nos jours, à qui veut réussir dans la littérature ou le cinématographe : qu'il écrive un livre ou qu'il fabrique un film dans lequel les hommes sont réduits à l'état de loques, de zombies, de créatures invertébrées, veules et molles, et où les femmes, en revanche, régnent d'absolue manière sur ces virilités en lambeaux. Le succès est garanti ».

Les milieux de gauche accueillent le livre avec un sourire un peu gêné. «L'enfant terrible» a le goût du paradoxe. Il commence à lasser. Mais il inquiète aussi.

Jean Cau confesse l'influence qu'eut sur lui le général De Gaulle : « J'avoue qu'il aida à mon éveil. Enfin, le grand homme était parmi nous, aux chausses duquel aboyaient les partis de la démocratie égalitariste à bout de souffle. Enfin, le maître admirable était en tête de la horde ! »

Ce n'est pas la politique du général qui le séduit, mais les dimensions du personnage. De Gaulle lui apparaît comme l'un des survivants de la génération des chefs : Staline, Mussolini, Roosevelt, Churchill, Hitler, Mao. Il oppose ces chefs d'État aux « petits gestionnaires ».

« Regardez-les ! Mais regardez-les ! Regardez les affreuses gueules molles toujours souriantes (« Keep smiling » !) de nos hommes politiques. Des têtes courtisanes de chefs de rayon. De vrai, ils vendent puisque la puissance des nations se mesure à leur activité mercantile. Dans leurs yeux, la lueur humide de soumission à la foule, à la masse, au nombre. Où est donc le visage exemplaire ? La voix sévère et exemplaire ? La parole dure qui, dans la foule, fait que se rassemblent les meilleurs, et que cette foule, domptée, est hantée par un vouloir, au lieu d'être agitée par des fièvres maussades ? » « Le meurtre d'un enfant » s'achevait sur un défi : « J'ai été membre des sections d'assaut de l'intelligentsia de gauche, mais j'y ai tiré mes années de service dans un état de scepticisme permanent, de contemplation souvent narquoise. Cette attitude m'a été imputée à crime... Eh bien, à moi mon crime!»

Interrogé aujourd'hui sur ses anciennes amitiés, il se tait. Les hommes de bien ne rompent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Nietzsche citait Mirabeau, qui n'avait pas la mémoire des insultes ni celle des infamies commises à son encontre. On ne retient que ce que l'on prend au sérieux. Et pour Nietzsche, le « grand sérieux », c'est celui que « l'enfant met au jeu ».

Jean Cau joue et oublie. Dès lors, il écrit au marteau. Il aligne les idées comme elles viennent, en une suite de pamphlets : désordre parfois baroque, d'où émergent des aphorismes.

En 1967, dans sa « Lettre ouverte aux têtes de chien occidentaux », il exprime son opinion sur l'idée de « différence » : homme-femme, blanc-noir, etc.

En 1968, dans « Le pape est mort », il analyse le binôme autorité-liberté : « A ce jour, socialisme et liberté n'ont pas encore fait la preuve qu'ils peuvent être mariés ensemble sans que l'un — couic ! — étrangle l'autre ». Le livre est écrit en juin 1968. A la Sorbonne, les anarchistes badigeonnent des inscriptions : « Plus on fait l'amour, plus on fait la Révolution ».

Jean Cau est perplexe : « Qu'en pensez-vous, ô Robespierre, Lénine et Mao Tsé-toung?». Il s'indigne d'avoir entendu les amis de Daniel Cohn-Bendit crier « Nous sommes tous des Juifs allemands » et « CRS — SS » ! « Si demain, écrit-il, se refermaient les portes de vrais camps de concentration sur des cortèges de vrais Juifs, vous n'iriez pas en manif et drapeau noir en tête crier qu'on vous ouvre les portes. Je suis effrayé, ô étudiants, de vous entendre jouer avec des slogans si graves. CRS — SS ! Ou bien souhaitez-vous si fort que les CRS deviennent vraiment des SS ? Demandez-vous plutôt si, à force de définir l'Autre comme ce qu'il n'est pas, vous ne l'obligerez pas tôt ou tard à devenir ce que vous clamez qu'il est ».

Dans « L'agonie de la vieille » (1969), Jean Cau s'installe au chevet de la démocratie et y compose un chant funèbre. « Je ne sais (comme on le dit d'une mayonnaise en train de tourner) comment il est encore possible de « rattraper » la démocratie. Chaque jour, dans le parc occidental, je la vois qui s'éteint à petit feu comme une lampe qui manque d'huile et qui fume ».

« Trois catholicismes s'effondrent, ajoute-t-il, le catholicisme de Rome, celui de Washington et celui de Moscou, et sur leurs ruines pousse sourdement l'ivraie du nationalisme. Suprême dérision : si un sentiment international naît demain, il trouvera ses pulsions et son ciment dans la menace que représenteront un milliard de Chinois nationalistes, xénophobes et armés jusqu'aux dents ».

Un dernier pas est franchi avec « Le temps des esclaves » (1971) : « II m'aura fallu des années de réflexion et de lucidité avant d'oser mettre en question et en questions l'égalitarisme sacro-saint qui fut mon miel et mon lait jusqu'à de récentes années ».

Jean Cau dit que les hommes ne sont pas égaux et s'en prend à la faiblesse des masses : « Parlons dur et clair. Avec mille tendances, vous n'aurez jamais une volonté. Avec mille courants, vous n'aurez pas un fleuve, mais un lacis de ruisseaux aux directions affolées. Je vous le dis : avec mille hérésies vous n'aurez pas une Église. Avec mille désirs, vous n'aurez pas un amour. Que ferez-vous de mille soldats sans capitaine ? D'enfants sans pères et sans maîtres ? Et que valent des millions de mots sans l'ordonnance d'un style ? Des millions d'hommes s'ils ne sont pas un peuple ? Appelez ça un magma ».

« Le temps des esclaves » est un livre important, dont on a peu parlé. — De l'insuccès de ce livre, dit Jean Cau, je n'ai éprouvé nulle amertume, puisque j'ai choisi de décaper ma réflexion des crasses de l'époque et des modes et conformismes en cour. On ne peut pas hurler contre les loups et faire partie de la horde. J'ai choisi, et j'accepte de payer le prix de silence ou d'hostilité qui entoure certains de mes écrits.

Pour faire mieux comprendre l'importance qu'il attache à ce texte, Jean Cau publie, début 1973, « Les écuries de l'Occident ». A la première partie, qui reprend « Le temps des esclaves », s'en ajoute une seconde, entièrement nouvelle. Le style étincelle. Les formules se succèdent, précises et tranchantes comme des lames.

Tableau d'une déchéance : le déclin de l'Occident. « Le siècle est fou. Fou de lâchetés, de démissions, de mensonges, d'impostures et de laideurs, et ce qu'on y appelle « crise de civilisation » n'est en réalité que le refus apeuré de toute hauteur ».

On peut seulement témoigner et prendre date. « Car il faut tout de même, lorsqu'un temps à venir s'étonnera de nos débâcles, que nos petits-neveux sachent que quelques soldats refusèrent de jeter les armes et de lever les bras ». « Les écuries », comme « Le temps des esclaves », sont dédiées à l'écrivain japonais Mishima, lieutenant de l'Armée impériale, qui se fit publiquement hara-kiri le 25 novembre 1970, parce qu'il ne pouvait plus vivre dans un pays où l'idée de patrie ne représentait plus rien.

« Visière noire. Sans regard. Le lieutenant dégaine le sabre de samouraï dont la lame jette un calme éclair avant qu'il ne l'enveloppe d'un papier de soie blanc.

Seule, hors de ce nouveau fourreau, apparaît, à peu près longue de quatre doigts, l'extrémité de cette lame. A deux mains, à même le papier de soie, il étreint le sabre et s'enfonce l’extrémité découverte de celui-ci dans le ventre, au niveau de l’aine gauche. Puis, lentement, il s'éventre ».

Alexis Carrel disait que « la qualité de la vie est plus importante que la vie elle-même» («L'homme, cet inconnu»). Jean Cau précise : « Ce qui vaut, ce n'est pas la vie mais ce qu'on fait d'elle ». « Il y a quelques destins ajoute-t-il, le reste n'est que vies sans aucun intérêt. Des romans à l'usage des femmes. Des potins. Des crépitements de bulles qui montent de la vase de l'étang remuée. Des histoires de cinématographe ».

Sur la peine de mort : « — Je suis contre la peine de mort ! — Tu es donc pour l'emprisonnement à vie de l'assassin de cinq ou six enfants. Tu oublies que la vie de cet homme en cage sera pire qu'une mort puisqu'il ne sera plus libre. Vaut-il pas mieux mourir qu'être esclave ? Non, répond le chien ».

Jean Cau voit deux tendances s'affronter dans le monde : une tendance de vie, qui va vers la différence, et une tendance de mort, qui va vers l'égalité : « Faisons l'amour et pas la guerre. Mais faisons l'amour où ? Dans la mer des Sargasses. Et comment ? En un triste mélange de partouzes psychédéliques. C'est oublier que l'amour et la guerre n'ont pas toujours été ennemis ».

Dans un monde sans ennemis, il n'y a pas d'amis : on aime dans la mesure où l'on sait aussi ne pas aimer. Et lorsque tout vaut tout, rien ne vaut rien.

« La guerre tuait des jeunes gens. Certes. La paix continuée tue et vide la jeunesse. Et puis la guerre désigne l’Autre. L'ennemi. Je ne suis un individu que si l'autre existe et mon être s'exaspère d'autant plus fort et d'autant plus haut que cet autre à moi s'oppose et se refuse. L'ennemi m'est nécessaire : il me tient dans mes définitions, m'oblige à me vouloir, me force à dessiner le trait qui me cerne et à l'intérieur duquel vit, d'une vraie vie, ma différence ».

Dans « Ma misogynie », Jean Cau évoque la différence entre l'homme et la femme. Il exalte le vrai pouvoir de création, la maternité : « Chaque mère qui se délivre d'une vie croit qu'elle met un roi au monde. Chaque père qui contemple son enfant croit qu'il sera le Seigneur de la Terre. Voilà qui est très beau et très bien. Voilà qui est très fort et tendre. Et voilà qui n'est pas démocrate. Mère indigne et masochiste, la démocratie veut que ses enfants soient égaux, fût-ce au prix de leur nullité. Si l'un d'eux s'arrache et se hisse hors de celle-ci, la marâtre gronde et dit : Ressemble à tes frères! Sois leur égal! »

L'Église, dernier recours, est elle aussi en triste état. Elle « a commencé à mourir le jour où elle n'a plus construit de cathédrales ».

Jean Cau daube sur le christianisme, où il voit une « religion d'esclaves, marquée à jamais par ses origines ». « Un curé maoïste ? Quoi de plus naturel! La recette est fort simple : prenez un prêtre, ôtez-lui la foi, que reste-t-il ? Un démocrate égalitariste en diable ! Le plus ardent de tous. Ne nous étonnons pas que tant de leaders communistes, Staline en tête, aient été d'anciens séminaristes (...). Le message égalitariste du christianisme est en train de se réaliser et, pour cette raison, l'Église se meurt ».

L'Occident est donc « en panne de foi ». « Nous sommes des hommes de foi sans foi. Vers qui aller et dire et mendier : « Donnez-nous à croire, nous vous en supplions » ? Tant et tant nous avons envie de dire « oui » Mais à qui ? A quoi ? Car nous ne demandons pas au prêtre, au chef, au maître de « dialoguer » avec nous, de nous comprendre, de jouer en somme un rôle d'assistante sociale, mais d'être là, debout, très sévère ou très bon ».

Le reproche que Jean Cau fait à une certaine conception de la morale est de « prêcher la culpabilité des forts et l'innocence des faibles ». Dans « Le meurtre d'un enfant », il écrivait déjà : « Oui, vraiment, quand la victime crie : — Vas-y! Cogne! Je m'en fous? le bourreau est bien embêté. D'autant plus embêté qu'il arrive que le bourreau ait tout à fait raison et que la victime soit chargée du tort absolu ».

Dans « Les écuries de l'Occident », la parabole du Maître et de l'esclave est longuement développée. L'Esclave a persuadé le Maître que sa domination, c'est-à-dire le fait d'être le Maître, le rendait lui-même malheureux. Le Maître a fini par le croire. Et, depuis, « l'Esclave fraternel passe un anneau dans les naseaux du Maître ». « II est par définition impossible, écrit Jean Cau, de s'égaler par le haut, et cela explique que les sociétés égalitaires soient d'ennui ou de désespoir. L'amour suppose le Maître. Quand il n'y a plus de vrais Maîtres, toute la société est d'esclaves. Mais d'esclaves tristes et vides. Le bourgeois n'y est que l'esclave promu et honteux ».

Pour Spengler, « Marx était un bourgeois frustré. D'où sa haine de la bourgeoisie ». Pour Jean Cau, le « bourgeois » est un « esclave promu », désireux d'oublier ses origines, et qui croit que la seule possession des biens confère la patrie.

C'est moins une question de classes sociales que de « classes de valeurs » : « La bourgeoisie vend tout. C'est elle la vraie canaille marchande. Et la démocratie, c'est la bourgeoisie. Le peuple, lui, peut reconnaître la hauteur, même s'il aspire aux bassesses. La bourgeoisie démocrate : jamais ».

Le passage d'une aristocratie enracinée dans le peuple à une bourgeoisie essentiellement marchande correspondrait ainsi au passage de la « grande politique » à la « petite politique » : « Qu'est-ce que cela signifie, politique ? Gouverner les hommes ? J'écris que là n'est pas la question et qu'il s'agit de leur donner des raisons de vivre et de mourir. Des oublis de soi. Et ces raisons de vivre sont, depuis toujours, exactement les mêmes que les raisons de mourir. Otez les unes, s'effritent les autres ».

Jean Cau se souvient qu'il est né dans l'Aude, en 1925, d'une longue lignée paysanne. « Les écuries de l'Occident » s'achèvent sur l'hommage qu'il rend à ses parents : « J'appartiens de par mes origines au peuple. Mes ancêtres sont paysans depuis la nuit des temps, et c'est la noblesse de ma lignée et de ma race que nous n'ayons jamais rien acheté et rien vendu. Notre dur travail, oui ; car notre sang, nous le donnons ».

Tout au long des ouvrages de Jean Cau court une philosophie que l'on identifie sans peine. « Avec Nietzsche et Marx, écrit-il, s'est ouvert le formidable débat des temps nouveaux ». Fin 1968, André Malraux confiait à la revue « Encounter » : « Au XIXe siècle, l'idée prévalait que le XXe siècle serait internationaliste. Mais les faits nous démontrent que ce n'est pas Marx, mais Nietzsche, qui avait raison ». Nietzsche avait sous-titré son « Zarathoustra » : « Un livre pour tous et pour personne ». Des « Écuries de l'Occident », Jean Cau dit qu'il s'agit d'un « traité de morale » : il « appartient à celui qu'il inquiétera». Nietzsche écrivait : « L'air léger et pur, le danger tout près, l'esprit plein d'une joyeuse méchanceté, voilà qui s'accorde bien ! ».

Jean Cau poursuit : « Où suis-je ? Là où il me plaît, et en ce lieu où je m'éprouve libre et nu dans un air vif qui me baigne et me fortifie d'évidences dures et, partant, parfaitement inactuelles ». Air libre, considérations inactuelles : Nietzsche n'apparaît pas ici qu'en filigrane. Dans cette œuvre émaillée d'aphorismes, il danse à perdre haleine.

En l'espace de dix ans, Jean Cau est donc devenu la mauvaise conscience de l'intelligentsia. L'affreux petit canard de la couvée. Ses anciens admirateurs trouvent qu'il a « moins de talent » depuis qu'il n'appartient plus à leur camp. Dans « l'Express » un polygraphe concluait, mélancolique: « Ce n'est pas la première fois, à gauche, que l'on perd en route un de ces brillants fils d'ouvriers que, par exception, la société a laissé s'approcher du banquet ». Jean Cau, férocement seul (ou presque), s'en amuse. « En France, écrit-il, l'aventure de la gauche en nos culturelles contrées est d'un comique absolu. La culture mandarine est allée au peuple avec des mines de curé moderne allant au bordel, et le résultat ne s'est pas fait attendre : seule la bourgeoisie, moyenne ou petite, s'est offert la révolution culturelle dans les temples où elle se célébrait. Le peuple, lui, est allé au Châtelet ou à la pêche, ou a tranquillement ouvert sa télévision ».

« Les écuries de l'Occident » portent l'empreinte d'un certain désespoir. Mais on y cite aussi Bernanos : « II n'y a pas de plus haute espérance que le désespoir surmonté ». Et Jean Cau prophétise : « Au nom de Dieu, c'est trop tard. Au nom de l'Homme, ce fut et reste une utopie. Pour ces raisons, estimons et déclarons que l'irrationnel nous attend au prochain tournant de l'Histoire ».

Il conclut : « En la gorge de millions d'hommes, il y a le chant qu'ils voudraient délivrer. Mais quelles paroles inscrire sur le rythme des mesures, et vers quelle Jérusalem marcher ? C'est le secret de notre avenir ».

F. Laroche

Sources : Spectacle du monde – 07/1973

BIBLIOGRAPHIE :

La table ronde : «Le pape est mort », « L'agonie de la vieille », « Le temps des esclaves »,

« Les écuries de VOccident ».

Albin Michel : « Lettre ouverte aux têtes de chien occidentaux ».

Gallimard : « Le meurtre d'un enfant ».

JuIIiard: « Ma misogynie ».