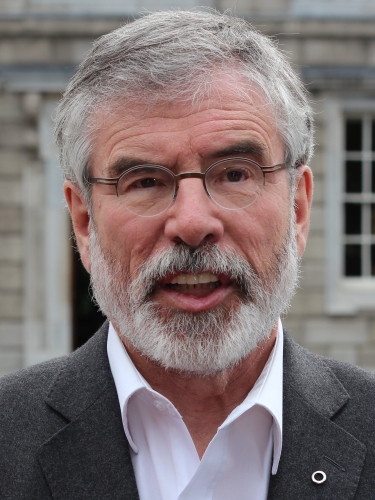

Gerry Adams, Bobby Sands et le socialisme patriotique en Irlande

- Détails

- Catégorie : Régions d'Europe

Sur les traces du patriote de Belfast - Le Brexit comme opportunité de référendum : l'unification irlandaise exige des réponses et des perspectives.

En Irlande du Nord, nous recommençons à parler des « Troubles ». Une expression réductrice, si l'on y réfléchit, si l'on passe en revue les épisodes explosifs qui ont éclaté entre les années 70 et 80 dans la malheureuse terre des Six Comtés : de la lutte pour l'autodétermination menée par les patriotes républicains aux affrontements avec les troupes « régulières » et les milices unionistes, de la répugnance mutuelle (presque inépuisable) des nationalistes catholiques pour les loyalistes protestants aux grèves contre les conditions inhumaines subies dans les prisons anglaises et au martyre héroïque de Bobby Sands, les événements du pays opprimé par le pouvoir étouffant de l'Union Jack évoquent avant tout - et malheureusement - des histoires de violence et d'abus. Pourtant, la bataille, la guerre de rédemption du peuple irlandais n'a pas cessé, ne s'est pas éteinte. Elle continue à inspirer les vocations idéales de tous les combattants de la liberté qui ont identifié la cause de leur existence à l'indépendance de leur peuple et de leur communauté. L'un d'entre eux est sans aucun doute Gerry Adams, la figure emblématique du Sinn Féin (le parti nationaliste présent sur toute l'île), ami et associé de Sands, qui voit désormais la possibilité d'une réunification réelle.

Les effets du Brexit

Après les événements de 2016, avec la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, l'Irlande du Nord a connu un mécontentement -rebelle- généralisé: « Le Brexit, explique Adams dans une récente interview à L'Espresso, accordée à l'occasion du quarantième anniversaire de la mort de Bobby Sands (5 mai 1981), a accru l'intérêt pour un référendum ». Il est important de rappeler que la majorité des habitants du Nord ont voté pour rester dans l'UE, tout comme l'Écosse. Les partis unionistes pro-britanniques et le gouvernement britannique ignorent ce vote démocratique. En conséquence, de nombreux citoyens qui n'auraient peut-être jamais pensé à l'unité irlandaise la considèrent désormais comme une option viable pour l'avenir. En effet, il convient de noter que le représentant du Sinn Féin lui-même s'était distingué, au cours de son mandat, par une certaine méfiance à l'égard de l'UE et de son establishment. Mais la question, de toute façon, n'est pas celle-là: selon Adams, la déconnexion du conglomérat européen n'aurait fait que renforcer le désir croissant de renforcer l'opportunité de réaliser enfin une Irlande unie, posée comme une meilleure perspective d'avenir; une hypothèse réalisable, reconnue par l'Accord du Vendredi Saint qui, il y a vingt-trois ans, a été signé pour remettre en cause la ségrégation imposée au détriment des catholiques nationalistes, des irrédentistes et des franges identitaires dévouées à l'émancipation des Six Comtés qu'ils souhaitaient soustraire à la domination coloniale britannique.

« Mais je veux me rappeler », insiste Adams dans son dialogue avec Gigi Riva, « que ce traité n'était pas une solution, mais un accord pour d'autres changements à venir. Depuis qu'il a été atteint, de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine des droits de l'homme et de la fin de la discrimination. Cependant, les événements de ces derniers jours nous apprennent qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est que dans une Irlande unie que le passé sera vraiment du passé et que les gens pourront se concentrer sur l'avenir. »

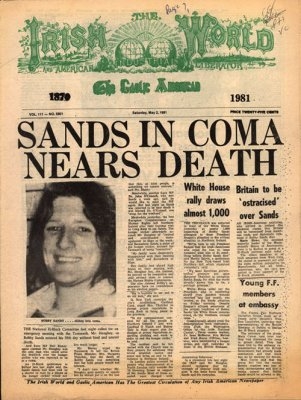

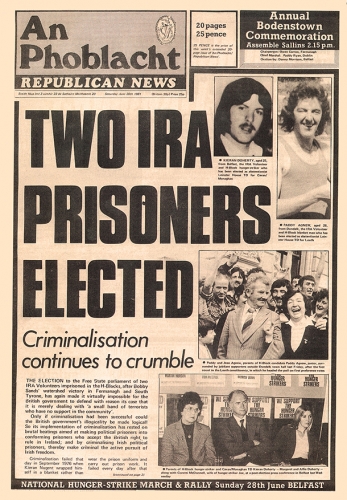

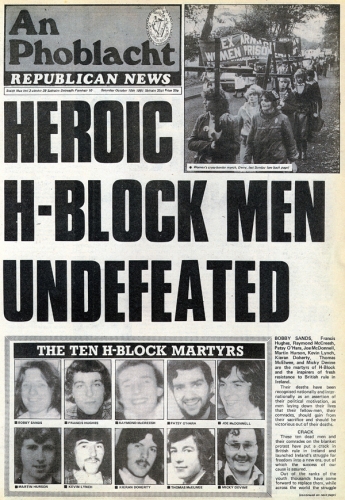

Au nom de Bobby Sands

L'accord de 1998 avait été conclu par la communauté irlandaise après des décennies de répression policière implacable, d'attaques et d'exécutions. Des décennies profondément marqués par le sang tourmenté des rebelles, qui n'ont jamais voulu accepter la suppression d'une tradition millénaire, de ses symboles et de sa physionomie. Une convention qui, affirme Adams, aurait fait la fierté de Bobby Sands et des révolutionnaires enfermés dans les cellules de Long Kesh: c'est grâce à leur sacrifice que nous pouvons aujourd'hui envisager la possibilité de reconstruire une patrie souveraine, maîtresse de son destin et de ses aspirations. Il faut rappeler que dans la grande conflagration de la seconde moitié du vingtième siècle en Irlande du Nord, plus de trois mille personnes ont perdu la vie, alors que les expéditions contre les catholiques mises en place par les escadrons paramilitaires loyalistes avaient déjà commencé en 1966, avec les raids supplémentaires suivants perpétrés par les troupes britanniques dans les villes de Derry et Belfast. Dans ce contexte, l'action politique était de peu d'importance; l'engagement armé devenait, aux yeux des nationalistes, la seule forme de résistance, la seule promesse de rédemption: une effigie de la liberté, un étendard inconsommable pour les peuples soumis à toute forme de servitude impérialiste. La guérilla populaire est la méthode également préconisée par Sands ; il avait dix-huit ans lorsqu'il a décidé de rejoindre l'Armée républicaine irlandaise, l'armée des volontaires républicains qui, dans la clandestinité, luttait pour voir s'effondrer le régime supervisé par les marionnettistes de Londres. Il serait mort en prison, élu quelques semaines plus tôt au Parlement de Westminster, épuisé par les soixante-six jours de jeûne qu'il a décidé de s'infliger, avec fierté et constance, contre le refus du statut de prisonnier politique et la rétrogradation conséquente au rang de délinquant de droit commun; pour Bobby Sands et les neuf prisonniers qui sont morts avec lui, il n'était pas acceptable que l'Angleterre qualifie la bataille irlandaise de crime ou d'acte déplorable de terrorisme: « Nous nous souvenons maintenant », souligne Adams, « des 40 ans de la grève de la faim, de la mort de Bobby et de ses neuf camarades. La cause pour laquelle ils ont été emprisonnés et pour laquelle ils sont morts est la cause irlandaise. C'est la fin de la partition imposée par la force il y a 100 ans [...] Les luttes dans les prisons et les succès électoraux qui ont eu lieu ont été un moment décisif pour notre lutte et pour l'histoire moderne de l'Irlande. L'élection de Bobby Sands comme député de Fermanagh South Tyrone et de Kieran Doherty et Paddy Agnew au Parlement irlandais a prouvé que les affirmations du Premier ministre britannique Margaret Thatcher et d'autres figures politiques britanniques, selon lesquelles la lutte ne bénéficiait d'aucun soutien populaire, étaient fausses. » L'avertissement reste donc impérissable ; il ne cesse de conserver sa valeur prophétique au-delà de toutes les barrières idéologiques et temporelles. Et il nous rappelle que là où il y a de l'injustice, « il y aura toujours des gens courageux qui prendront position ».

La voie sociale vers la république

S'il est certain, comme le répète Gerry Adams, que la fusion tant désirée des deux Irlandes n'est pas qu'une utopie réconfortante, nous devrions nous demander quelle solution devrait être esquissée pour sanctionner une agrégation réelle et définitive entre deux factions qui, depuis longtemps, semblent irréductiblement incompatibles. S'il est certain qu'un référendum pourrait entériner la réunification de l'île sous un seul drapeau, il serait alors impératif de trouver un remède qui consoliderait une réconciliation durable entre le camp catholique, prépondérant en République d'Irlande, et le camp protestant, prévalant en Irlande du Nord, dans la région des Six Comtés. Ce sont des questions qu'Adams avait providentiellement posées dans les années 1990. Des questions dont les réponses dessinent des objectifs intéressants, des intentions qui se traduisent par des ambitions politiques novatrices, au-delà des catégorisations usagées qui prévalent. La république qu'Adams tente d'imaginer a une claire intonation sociale et solidaire; elle s'oppose cependant aux tendances mondialistes et atomisantes qui semblent avoir complètement annihilé toute aspiration patriotique et identitaire. « On ne devient pas socialiste », écrit-il dans Pour une Irlande libre, « en abandonnant le nationalisme et le républicanisme et en les remplaçant par des slogans gauchistes vides de sens [...] le républicanisme est une philosophie dans laquelle les dimensions nationale et sociale sont fusionnées »; et il poursuit: « Cette vision classique du problème s'oppose à celle de ceux qui opposent républicanisme et socialisme et qui brisent l'unité du mouvement pour l'indépendance nationale en donnant la priorité à des objectifs socialistes qui ne peuvent être atteints tant que l'autonomie n'est pas réalisée; avec le risque de n'atteindre ni l'indépendance ni le socialisme. » Ce n'est que selon ces coordonnées, comme le souligne Gerry Adams, que les différences et les pluralités qui fragmentent la structure civique des deux Irlandes peuvent être réaménagées, harmonisées dans un cadre unitaire et organique. Néanmoins, les voies du rétablissement de la paix refusent d'abdiquer leur complexité intrinsèque ; elles exigent un dévouement généralisé et assidu qui absorbe les controverses, qui ramène les disparités dans une réalité communautaire et eurythmique. Et alors, peut-être, comme l'a prédit Bobby Sands, nous verrons enfin la lune se lever.

Tiocfaidh ár lá, Tiocfaidh ár lá, il a été répété entre les mesures de Long Kesh.

Domenico Pistilli

Source : https://www.barbadillo.it/99808-gerry-adams-bobby-sands-e-il-socialismo-patriottico-in-irlanda/

Une date, un évènement : 23 juillet 1562 Mort d'un lansquenet par P. Vial

- Détails

- Catégorie : Chroniques, par Pierre Vial

Ironie du destin : Götz von Berlichingen, qui s'éteint le 23 juillet 1562 à l'âge de quatre-vingt-deux ans, meurt dans son lit, au château de Hornberg. Pourtant, il fut de ceux que la Camarde aurait dû, normalement, agripper et emporter cent fois plutôt qu'une au cours de l'une des innombrables batailles qu'il a livrées.

Götz (abréviatif de Gottfried) est né en 1480 à Jagsthausen, en Souabe. Au cœur d'un monde germanique en pleine mutation et marqué par l'ascension des Habsbourg, dont un jalon important est, en 1477, le mariage de Maximilien et de Marie, héritière de Bourgogne. Tandis que monte la puissance des hommes d'argent, comme les Fugger, et que l'art allemand fleurit avec Mathias Grünewald, Albert Dürer et bien d'autres, un malaise profond se développe chez les Allemands, sur le plan politique, social, religieux. En fond de tableau, un sentiment de frustration qu'exprime bien Luther lorsqu'il écrit en 1516 : « Il n'y a pas de nation plus méprisée que l'allemande. » Sa critique virulente de l'Eglise romaine a un fort impact au sein du peuple allemand.

Menacés d'être asphyxiés par la puissance de la bourgeoisie d'argent, qui impose ses valeurs, cultive l'art de l'usure et s'allie avec des pouvoirs princiers soucieux de leurs seuls intérêts, au besoin au détriment du pouvoir impérial, paysans et pauvres chevaliers (dont beaucoup vivent comme les paysans) se révoltent, prennent les armes et tournent leur colère contre monastères et châteaux, dont beaucoup brûlent. La répression des princes contre cette « Guerre des paysans » est sanglante et laissera de profondes cicatrices.

Götz participe brièvement à cette guerre civile, pressé, dit-il dans ses Mémoires, par des paysans qui, manquant cruellement de chefs militaires expérimentés, se sont tournés vers lui. Il est vrai qu'il a alors, à quarante-six ans, une forte réputation. Il est appelé le « chevalier à la Main-de-fer » depuis ce jour de 1504 où il a reçu une décharge de couleuvrine qui lui a arraché la main et le poignet. Un forgeron habile lui a fabriqué une prothèse de bois recouverte de métal. Cela ne l'empêchera nullement de recommencer très vite à s'impliquer jusqu’au cou dans les nombreuses et souvent confuses guerres intestines qui déchirent l'Allemagne, opposant entre eux, en un ballet incessant d'alliances et de coalitions nouées et dénouées, princes, évêques, bourgeois des grandes villes, chevaliers et paysans.

Götz von Berlichingen est entré dans la carrière des armes à quinze ans, en tant qu'écuyer de son oncle. Il n'avait pas encore dix-sept ans lorsqu'il eut son premier cheval tué sous lui. Puis il sera, pendant quarante-sept ans, de toutes les guerres. Se faisant des amis mais aussi des ennemis, beaucoup d'ennemis. Parfois vainqueur, parfois vaincu. C'est le métier qui veut ça. Fait prisonnier, il passe de longues années enfermé. Il vit cela avec une certaine philosophie. En 1542 — il a alors soixante-deux ans —, il rejoint sans hésiter l'armée impériale en lutte contre les Turcs. Un homme de son expérience est précieux.

La figure de Götz von Berlichingen est passée à la postérité. Ce fut un chevalier-brigand, illustration haute en couleur de ces hommes, les lansquenets, vivant pour et par la guerre. Il ne fut ni pire ni meilleur que beaucoup d'autres.

Mais Goethe l'a immortalisé en lui consacrant un drame célèbre, où il fait de lui le défenseur des vieux principes chevaleresques, en butte aux médiocrités d'une modernité s'affirmant avec morgue au XVIe siècle.

Le rugueux lansquenet devient, grâce au génie de Goethe, un héros qui se déclare prêt « à mourir plutôt que de devoir à personne, si ce n'est à Dieu, l'air que nous respirons, et foi et service à personne, sinon à l'empereur ».

Pierre Vial

Négritude

- Détails

- Catégorie : ACTUALITE

Pillages, incendies, assassinats se multiplient en Afrique du Sud. Routes bloquées, centres commerciaux ravagés (y compris dans le quartier central des affaires de Johannesbourg), camions et voitures incendiés. Comme toujours, les media français minimisent le phénomène et veulent ignorer qu’il a pour origine des affrontements ethniques, comme le souligne L’Afrique réelle de Bernard Lugan. En effet la raison de ces violences est l’arrestation de l’ancien président Jacob Zuma, qui est Zulu. Son fils Dudane Zuma a appelé les Zulu à se mobiliser et l’actuel président Cyril Ramaphosa, très hostile aux Zulu, parle du coup de « conspiration ethnique »… Au passage, les Zulu règlent leurs comptes avec des commerçants-usuriers indiens qui, écrit Lugan, « comme des sangsues vivent aux dépens des paysans zulu ».

Il ajoute : « Ces pillages sont le révélateur de la faillite économique et sociale de la « nation arc-en-ciel » si lyriquement chantée par les naïfs au lendemain de la fin de l’ « apartheid ». Le bilan économique de bientôt trois décennies de pouvoir ANC est en effet désastreux avec un PIB qui ne cesse de baisser (…) Les mines, premier employeur du pays ont perdu près de 300 000 emplois depuis 1994 (…) L’agriculture avait, elle aussi, perdu plusieurs centaines de milliers d’emplois avant le coup mortel porté aux fermiers le mardi 27 février 2018, quand le parlement sud-africain vota le commencement d’un processus de nationalisation-expropriation sans compensation des 35 000 fermiers blancs (…) Aujourd’hui 75% des familles noires vivent en dessous du seuil de pauvreté (…) le revenu de la tranche la plus démunie de la population noire est inférieur de près de 50% à celui qu’il était sous le régime blanc d’avant 1994 ».

En Haïti, l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet, réalisé par un groupe de 28 personnes, a provoqué une situation apocalyptique. D’après un journaliste français, à Port-au-Prince « le chaos est total, les gangs sont partout, surarmés et d’une violence hors de contrôle ». Rien n’est fait pour agir contre l’explosion de la diffusion du Covid 19, qui fait des ravages.

Pierre Vial

STOP AUX HÉROS-VICTIMES

- Détails

- Catégorie : Décryptage

Ceux qu’on qualifie de « héros », à savoir les hommes que notre société établit comme des figures de référence universelles ont considérablement changé de profil au fur et à mesure du temps.

Si ces individus sont supposés incarner des modèles quasi indépassables, alors on peut se demander légitimement si l’analyse de ceux-ci ne serait pas une grille de lecture pertinente de l’époque dans laquelle nous vivons. Et c’est ce à quoi j’aimerais vous faire réfléchir dans cette vidéo : Qu’est-ce que le choix de ces héros traduit de notre société et de ce qu’elle souhaite exalter.

Sources :

Bernard Lugan parle de Nelson Mandela : https://www.youtube.com/watch?v=stv9p...

Nelson Mandela chantant une chanson qui appelle au meurtre des blancs : https://www.youtube.com/watch?v=NKieP...

L’EFF aujourd’hui qui chante « kill the boers » : https://www.youtube.com/watch?v=dMuXc...

Les contes populaires, « Le Folk-Lore » : Interprétation par Halfdan Rekkirsson

- Détails

- Catégorie : Traditions

« Connaître la tradition Asatrù, c'est aussi connaître son héritage contenu dans le folk-lore. Une exploration vers une direction inattendue, qui même si elle s'éloigne des runes (encore que ...), doit être étudiée pour son étonnante richesse spirituelle. »

Sacré Ménard…

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

MÉNARD POURFENDEUR DE FRANCO : « Il y a 85 ans, un coup d’Etat fasciste plongeait nos amis espagnols dans la pire des guerres civiles. Pensées aux centaines de milliers de victimes de la répression franquiste et à ceux qui ont dû refaire leur vie en France, notamment à Béziers. »

Pas mal d’électeurs de Robert Ménard et de familiers de son excellent site Boulevard Voltaire ont dû se frotter les yeux en découvrant sur Facebook son message célébrant les rouges massacreurs de paysans et violeurs de religieuses, à l’heure où le gouvernement socialiste de Madrid s’apprête à expulser les restes des victimes du terrorisme rouge du Valle de Los Caídos – Présent d’hier.

Certes, l’ancien fondateur de Reporters sans frontières naquit à Oran (où s’étaient réfugiés de nombreux républicains espagnols) d’un père communiste et lui-même fut trotskiste, mais on pensait qu’il avait depuis longtemps viré sa cuti. Ce revenez-y exprime-t-il sa conviction profonde ou relève-t-il de l’électoralisme ?

Source : En bref, Camille Galic - Présent - Samedi 24 juillet

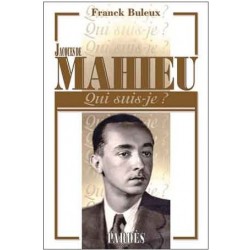

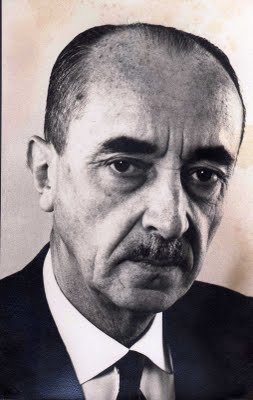

Mahieu, le mystérieux universitaire franco-argentin

- Détails

- Catégorie : ARCHEOLOGIE

Les Éditions PARDÈS poursuivent la publication de courtes (130 pages) biographies de personnalités, notamment littéraires. C’est parfois un travail ingrat, quand il s’agit d’évoquer des personnages dont les éléments biographiques traînent un peu partout. Nous sommes alors dans le domaine de la vulgarisation. Et il est surtout fait appel à l’esprit de synthèse.

Mais ce n’est pas le cas pour Jacques de Mahieu. Jusqu’à l’étude de Franck Buleux, il n’existait en effet aucune biographie de cet auteur, et son travail est donc forcément novateur, pour le coup. Mais Buleux reconnaît qu’il y a encore des lacunes dans la connaissance de cet universitaire, malgré ce « Qui suis-je ? ». L’essentiel des archives utiles se trouve peut-être encore en Argentine, où il a passé le plus gros de son existence ? De ce fait, cette biographie comporte encore des zones d’ombre, et son auteur est souvent contraint d’émettre des hypothèses, faute de certitudes. Voici quelques questions : pourquoi Mahieu prend-il ce nom (il s’appelait Jacques Girault) ? Pourquoi quitte-t-il la France ? Avait-il été membre de la Milice ou de la Waffen SS ? Pour partir en Argentine, a-t-il bénéficié de filières (Odessa, le Vatican, la CroixRouge ?). Comment est-il parvenu à s’imposer si vite en tant que spécialiste de géopolitique auprès des cadres de l’armée péroniste ? Et pourquoi, malgré sa disgrâce, à la suite de la destitution de Perón, le retrouve-t-on idéologue de ses successeurs ? Comment a-t-il réussi à accomplir sa prestigieuse carrière universitaire ? Quel était le poids réel des institutions qu’il présidait ou auxquelles il appartenait (Académie argentine de sociologie, université des sciences sociales, faculté des sciences politiques, Institut des sciences de l’homme) ? Certains de ses travaux universitaires appellent aussi des questions. Quelle crédibilité peut-on accorder à ses investigations archéologiques et anthropologiques, à ses études sur « les Indiens blancs », qui seraient les descendants des vrais découvreurs de l’Amérique, les Vikings, et sur l’origine scandinave supposée de la civilisation des Incas ? Ces hypothèses, ces travaux de recherche ont été l’objet de livres publiés sous le label du « réalisme fantastique » ou des « énigmes de l’univers ». On devine que son approche n’était pas vraiment universitaire. Son érudition était considérable, mais orientée vers une thèse unique, semble-t-il, celle qui voulait que Christophe Colomb n’ait été qu’un imposteur, et que l’Amérique ait été découverte et colonisée un demi-millénaire plus tôt. L’Argentine n’a pas de convention d’extradition Jacques Girault est issu d’une famille marseillaise, catholique et patriote.

Né en 1915, il s’engage très jeune à l’Action française, milite aux Camelots du roi. Il écrit dans le quotidien de l’AF, et à L’Etudiant français, mensuel des étudiants royalistes, dont il va devenir le gérant. L’arrestation, puis la condamnation de Charles Maurras, en1945, le traumatisent, et c’est ce qui va le pousser à changer d’identité et à s’expatrier, d’abord en Suisse, puis en Belgique et enfin en Argentine. L’Argentine n’a pas de convention d’extradition avec la France et c’est probablement ce qui l’aura déterminé à choisir de s’installer définitivement dans ce dernier pays. Pourquoi ce changement d’identité ? Pourquoi cette fuite ? Son appartenance à l’Action française, ses articles dans la presse royaliste ne justifiaient aucune sanction, au-delà d’éventuels interdits professionnels. Il est incontestable, nous dit Buleux, qu’il a choisi de soutenir Vichy et même sa politique de collaboration. La trace du passage des « dieux blancs » Mais rien ne permet de penser qu’il aurait par exemple intégré la Milice. Buleux se contente d’écrire : « il ne peut pas être exclu qu’il ait rejoint la Milice », et cela « n’aurait rien de surprenant ». Mais rien n’est moins sûr non plus. Quant à la Waffen SS, pour le coup Buleux en doute fortement, car les dates paraissent exclure un tel engagement. Alors pourquoi part-il ? Peut-être, comme Mohrt ou Déon à la même époque, par rejet du nouvel ordre qui s’installe ? Il y a aussi des considérations plus personnelles, familiales. Son graal, ce sera alors la recherche de cette trace du passage des Vikings, des « dieux blancs », en Amérique. Il ne l’a pas trouvée. Mais il l’a approchée.

Franck Buleux, Jacques de Mahieu, éd. Pardès, coll. « Qui suis-je ? », mai 2021, 128 pages.

Source: Francis Bergeron - Présent – Samedi 24 juillet 2021 - francis-bergeron@present.f

Livre que vous pouvez commander ici : https://www.facebook.com/boutiqueenracinee/photos/a.192235992603171/402859388207496/

- I-Média n°351 – Cergy. L’incroyable réaction des médias au racisme d’un Maghrébin

- Covid-19 : un retour à la normale en « 2022, 2023 », selon le délirant Delfraissy

- La chevalerie par Lorris Chevalier

- Pour une nouvelle politique sexuelle

- Contrat suspendu sans rémunération pour les salariés récalcitrants concernés par le pass sanitaire

- On est là, on est là !

- I-Média n°350 – L’énorme bobard des médias sur l’origine du Covid-19

- Le Pass Sanitaire par le Juste Milieu ! (Infos et rigolades)

- Le vaccinateur des Lilas

- Causerie à bâtons rompus sur la notion de patrie charnelle

Page 661 sur 859