lundi 9 octobre 2017

Nous autres révolutionnaires sommes les grands cocus de l’histoire moderne. Et l’on est toujours, d’une manière ou d’une autre, complice de son propre cocufiage. Le fait est douloureux, et donc généralement dénié. Nous avons eu dans la crise une foi aveugle, une foi si aveugle et si ancienne que nous n’avons pas vu comment l’ordre néolibéral en avait fait la pièce maîtresse de son arsenal. Marx écrivait au lendemain de 1848 : « Une nouvelle révolution n’est possible qu’à la suite d’une nouvelle crise. Mais l’une est aussi certaine que l’autre ». Et il passa effectivement le restant de ses jours, au moindre spasme de l’économie mondiale, à prophétiser la grande crise finale du capital, qu’il aura attendue en vain. Il y a encore des marxistes pour nous vendre la crise présente comme « The Big One », pour nous enjoindre à attendre leur curieuse espèce de Jugement dernier.

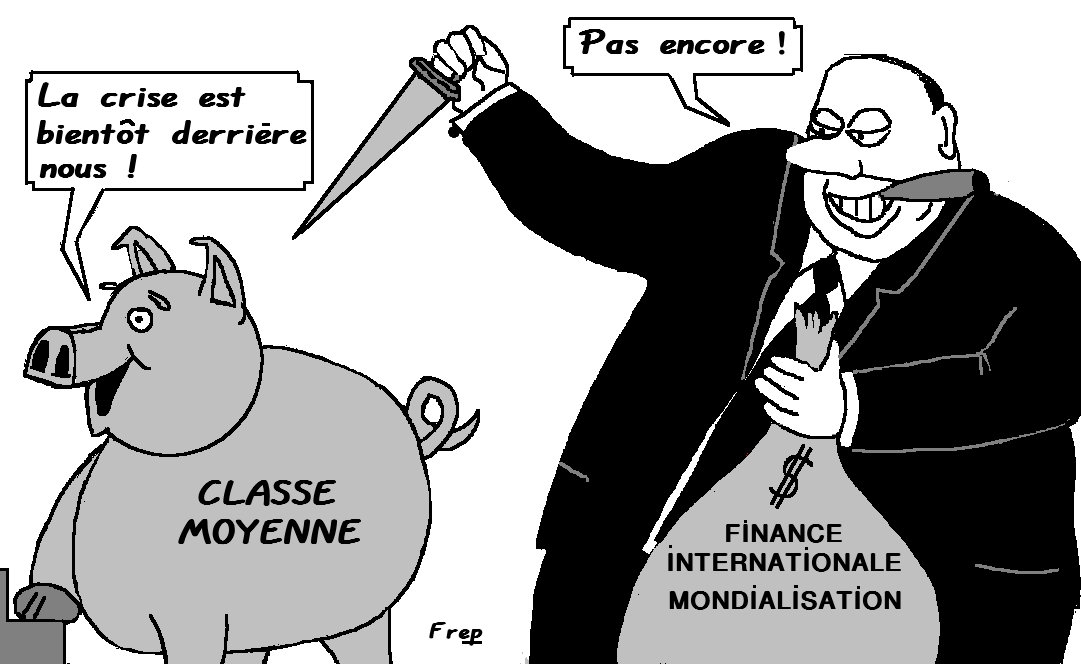

« Si tu veux imposer un changement, conseillait Milton Friedman à ses Chicago Boys, déclenche une crise ». Le capital, loin de redouter les crises, s’essaie désormais à les produire expérimentalement. Comme on déclenche des avalanches pour se réserver le choix de leur heure et la maîtrise de leur ampleur. Comme on brûle des plaines pour s’assurer que l’incendie qui les menace viendra mourir là, faute de combustible. « Où et quand » est une question d’opportunité ou de nécessité tactique. Il est de notoriété publique qu’à peine informé, en 2010, le directeur de l’Elstat, l’institut grec de statistiques, n’a eu de cesse de falsifier pour les aggraver les comptes de la dette du pays, afin de justifier l’intervention de la Troïka. C’est donc un fait que la « crise des dettes souveraines » a été lancée par un homme qui était alors encore un agent officiellement rémunéré du FMI, institution censée « aider » les pays à en sortir. Il s’agissait ici d’expérimenter grandeur nature, dans un pays européen, le projet néolibéral de refonte complète d’une société, les effets d’une bonne politique « d’ajustement structurel ».

Avec sa connotation médicale, la crise a été durant toute la modernité cette chose naturelle qui survenait de manière inopinée ou cyclique en posant l’échéance d’une décision, d’une décision qui mettrait un terme à l’insécurité générale de la situation critique. La fin en était heureuse ou malheureuse, selon la justesse de la médication appliquée. Le moment critique était aussi le moment de la critique – le bref intervalle où était ouvert le débat au sujet des symptômes et de la médicalisation. Il n’en est plus rien à présent. Le remède n’est plus là pour mettre fin à la crise. La crise est au contraire ouverte en vue d’introduire le remède. On parle dorénavant de « crise » à propos de ce que l’on entend restructurer, tout comme on désigne comme « terroristes » ceux que l’on s’apprête à frapper. La « crise des banlieues », en France, en 2005 aura ainsi annoncé la plus grande offensive urbanistique des trente dernières années contre lesdites « banlieues » orchestrée directement par le ministère de l’Intérieur.

Le discours de la crise est chez les néolibéraux un double discours – ils préfèrent parler, entre eux, de « double vérité ». D’un côté, la crise est le moment vivifiant de la ‘destruction créatrice’, créatrice d’opportunités, d’innovation, d’entrepreneurs dont seuls les meilleurs, les plus motivés, les plus compétitifs survivront. « C’est peut-être au fond le message du capitalisme : la ‘destruction créatrice’, le rejet de technologies désuètes et des vieux modes de production au profit de nouveaux sont la seule façon d’élever les niveaux de vie [...] Le capitalisme crée un conflit en chacun d’entre nous. Nous sommes tour à tour l’entrepreneur agressif et le pantouflard qui, au plus profond de lui-même, préfère une économie moins compétitive et stressante, où tout le monde gagnerait la même chose », écrit Alan Greenspan, le directeur de la Réserve fédéral américaine de 1987 à 2006. De l’autre côté, le discours de la crise intervient comme méthode politique de gestion des populations. La restructuration permanente de tout, des organigrammes comme des aides sociales, des entreprises comme des quartiers, est la seule façon d’organiser, par un bouleversement constant des conditions d’existence, l’inexistence du parti adverse. La rhétorique du changement sert à démanteler toute habitude, à briser tous les liens, à désarçonner toute certitude, à dissuader toute solidarité, à entretenir une insécurité existentielle chronique. Elle correspond à une stratégie qui se formule en ces termes : « Prévenir par la crise permanente toute crise effective ». Cela s’apparente, à l’échelle du quotidien, à la pratique contre-insurrectionnelle bien connue du « déstabiliser pour stabiliser », qui consiste pour les autorités à susciter volontairement le chaos afin de rendre l’ordre plus désirable que la révolution. Du micro-management à la gestion de pays entiers, maintenir la population dans une sorte d’état de choc permanent entretient la sidération, la déréliction à partir de quoi on fait de chacun et de tous à peu près ce que l’on veut. La dépression de masse qui frappe présentement les Grecs est le produit voulu de la politique de la Troïka, et non son effet collatéral.

C’est de n’avoir pas compris que la « crise » n’était pas un fait économique, mais une technique politique du gouvernement que certains se sont ridiculisés en proclamant à la hâte, avec l’explosion de l’arnaque des subprimes, la « mort du néolibéralisme ». Nous ne vivons pas une crise du capitalisme, mais au contraire le triomphe du capitalisme de crise. « La crise » signifie : le gouvernement croît. Elle est devenue l’ultima ratio de ce qui règne. La modernité mesurait tout à l’aune de l’arriération passée à laquelle elle prétendait nous arracher ; toute chose se mesure dorénavant à l’aune de son proche effondrement. Lorsque l’on divise par deux le traitement des fonctionnaires grecs, c’est en arguant de ce que l’on pourrait aussi bien ne plus les payer du tout. Chaque fois que l’on allonge le temps de cotisation des salariés français, c’est au prétexte de « sauver le système des retraites ». La crise présente, permanente et omnilatérale, n’est plus la crise classique, le moment décisif. Elle est au contraire fin sans fin, apocalypse durable, suspension indéfinie, différemment efficace de l’effondrement effectif, et pour cela état d’exception permanent. La crise actuelle ne promet plus rien ; elle tend à libérer, au contraire, celui qui gouverne de toute contrainte quant aux moyens déployés.

Comité invisible, A nos amis