10 octobre 2017.

Pensée unique et culture de masse

À l’heure de la perte des repères identitaires, la notion d’industrie culturelle ou créative occupe une place centrale dans le processus de domination des oligarchies mondialistes. L’économie dite « du savoir » tarde à prendre le relais des anciens modes de production d’une société libérale en perte de vitesse. Et pour cause : les technologies numériques et la dissémination du « copier-coller » ont déjà pratiquement laminé toute notion de droit d’auteur. Les créateurs ont été remplacés par les « créatifs », c’est-à-dire les supplétifs d’une science du marketing qui aura investi les arts et la culture au point d’en faire de vulgaires produits à consommer et … à jeter.

Que reste-t-il des cultures d’élite ou populaires, à une époque où les « produits culturels » tiennent lieu d’AVATARS qui servent à promouvoir des stratégies de marketing ou, pour dire les choses autrement, des campagnes d’endoctrinement des citoyens devenus consommateurs. De la notion d’industrie culturelle, c’est le premier terme qui retient notre attention en cela que la culture ne représente plus qu’une production étant prise en charge par une industrie au service de la plus-value matérielle ou symbolique captée par les forces dominantes du marché.

L’industrie culturelle

La notion d’industrie culturelle a été élaborée par les théoriciens des communications Adorno et Horkheimer au sein d’un essai intitulé La dialectique de la raison. Les deux philosophes, issus de l’École juive dite de Frankfurt, vont se pencher sur la condition de l’homme moderne dans une société où la production de masse va jusqu’à réguler les mécanismes de la communication et les repères culturels. Ils affirmeront que l’impact des médias modernes aura contribué à provoquer une acculturation graduelle des masses. C’est en réduisant le citoyen au stade de simple consommateur que les élites peuvent manipuler des phénomènes de masse qui conduisent de manière irrémédiable aux pires totalitarismes.

Aux processus de standardisation industrielle correspond un nivellement par le bas qui a pour effet d’abolir toute notion d’authenticité dans le sens où l’entendaient les tenants du mouvement Arts & Crafts par exemple. Ainsi, les médias de masse reproduiraient, toujours de l’avis des théoriciens de l’École de Francfort, un conditionnement calqué sur l’effet de répétition induit par les processus industriels de reproduction.

L’œuvre d’art disparaît

Un artefact est un objet « fait main » qui témoigne d’un savoir-faire maîtrisé par un artisan ou un artiste qui tentera d’y imprimer sa marque personnelle. Mêmes les plus simples créations utilitaires témoignent de cette relation privilégiée qui unissait le créateur à sa création. La mécanisation des processus de production finit par se muer en capacité de reproduction, permettant une médiation entre le travail humain et les produits qui sont destinés aux échanges commerciaux. Cette médiation fera en sorte que la copie finisse par prendre le pas sur l’original ou le produit « fait main ».

À la production industrielle correspond la notion de copie, alors que l’idée originale est tenue en captivité au moyen de la mainmise sur les brevets et autres titres de propriété par des capitaines d’industrie qui ont compris l’importance des processus créatifs pour la création d’une « valeur ajoutée » qui fera toute la différence en bout de ligne. Les philosophes allemands, Hegel en particulier, ont pressenti que la sacralité des œuvres d’art allait se perdre dans un contexte où les artefacts produits par l’industrie moderne doivent être disponibles pour le plus grand nombre et être désirés avant d’être achetés et consommés.

Un monde irrévérencieux et désillusionné

La révérence, fait place à l’irrévérence dans un monde où le voyeurisme tient lieu de contemplation. Certains parlent d’une valeur d’exposition, puis de valeur ajoutée, puisque les produits de la créativité humaine ne brillent plus au moyen de leur aura propre, mais plutôt à cause de la valeur induite par les processus de marketing qui agissent comme une véritable industrie du conditionnement.

Adorno et Horkheimer sont sans équivoque en signant un texte qui s’intitule « La production industrielle de biens culturels » :

« Dans le capitalisme avancé, l’amusement est le prolongement du travail. Il est recherché par celui qui veut échapper au processus du travail automatisé pour être de nouveau en mesure de l’affronter. Mais l’automatisation a pris un tel pouvoir sur l’homme durant son temps libre, elle détermine si profondément la fabrication des produits servant au divertissement que cet homme ne peut plus appréhender autre chose que la copie, la reproduction du processus du travail lui-même. »

L’arrivée du monde numérique a poussé cette logique de la répétition et de la copie jusque dans ses derniers retranchements. Les créateurs ont cédé le pas aux producteurs et autres diffuseurs de produits culturels dont la valeur ajoutée diminue au fur et à mesure qu’ils sont dupliqués. L’univers de l’intégrité se résorbe au sein de celui de la duplicité. La consommation est réellement un marché de dupe, alors qu’un nombre croissant d’artefacts ne sont ni beaux, ni utiles. Il s’agit de s’adapter aux effets de mode qui ont remplacé les modes de vie d’antan.

Jouir sans entraves

Le consommateur a, depuis belle lurette, remplacé le citoyen et la démocratie se résume à un pouvoir d’achat qu’il convient de capter par tous les moyens. La culture devient affaire de divertissement si l’on retient les hypothèses émises par l’École de Frankfurt et la consommation effrénée finit par induire un effet hypnotique, un effet de fascination qui interdit toute forme de pensée réfléchie. La rationalité technique a fait place à un art de la séduction qui se décline par le biais des médias de masse.

Les punks des années 1975 – 1980 se moquaient de la prétendue révolution des soixante-huitards et autres hippies dans un contexte où cette frange de la petite bourgeoisie ne faisait qu’épouser les nouvelles façons de consommer d’une culture parfaitement adaptée au néolibéralisme qui allait suivre à partir des années 1980. Michel Clouscard, dans son ouvrage intitulé « Critique du libéralisme libertaire », nous rappelle que la liberté de conscience n’est possible qu’à travers ce processus de médiation des intérêts humains qui avaient été esquissé par les thèses de Jean-Jacques Rousseau. Le « contrat social » aurait été rompu depuis près de deux siècles par les tenants d’un libéralisme qui tablerait sur des préceptes darwiniens qui les arrangent bien.

La prétendue révolution « libertaire » ne serait que l’intégration de la logique libérale par des « avant-gardes » issus directement des classes dominantes. L’injonction du « jouir sans entraves » menacerait l’altérité ou rapport aux autres, dans un contexte où le bien commun est écarté au bénéfice de la liberté triomphante … de ceux qui en ont les moyens.

La grande désillusion

« Dans nos ébauches il était question de culture de masse. Nous avons abandonné cette dernière expression pour la remplacer par « industrie culturelle », afin d’exclure de prime abord l’interprétation qui plaît aux avocats de la chose ; ceux-ci prétendent en effet qu’il s’agit de quelque chose comme une culture jaillissant spontanément des masses mêmes, en somme de la forme actuelle de l’art populaire. Or, de cet art, l’industrie culturelle se distingue par principe. Dans toutes ses branches on confectionne, plus ou moins selon un plan, des produits qui sont étudiés pour la consommation des masses et qui déterminent par eux-mêmes, dans une large mesure, cette consommation. »

– Theodor W. (((Adorno)))

Les industries culturelles, toujours selon les penseurs de l’École de Frankfurt, agissent, telles des forces d’occupation, sur l’inconscient collectif et ses modes de représentation. La grande débauche, faussement festive, du Festival Woodstock aura permis de tester les effets du LSD et autres drogues dures sur une foule manipulée comme du bétail humain. En fait, ce festival représente le prototype d’une nouvelle déclinaison de l’industrie du spectacle. Un festival populaire qui devenait le porte-étendard des nouvelles industries culturelles.

Les folklores cèderont la place à la culture POP, nouvel agrégat de pratiques éphémères mises en scène par les MAJORS ou ténors des industries culturelles. Le culte de la consommation atteindra son apogée au tournant de l’an 2000, avec la multiplication d’événements à « portée culturelle » qui permettent de disséminer de nouvelles tendances en matière de consommation et d’attitudes comportementales. La culture contemporaine, chapeauté par la dénomination POP, touche tout le monde et personne en même temps.

La culture de la nouveauté

La culture est, de l’avis des gurus de l’industrie culturelle, devenue numérique et elle se décline par l’entremise d’Internet, nouveau support d’une communication virtuelle qui maximise l’ubiquité de produits culturels qui servent de relais idéologique avant toutes choses. L’agit-prop des avant-gardes prétendument gauchistes a pulvérisé la culture traditionnelle, au sens où l’entendaient les philosophes de l’antiquité. La culture de l’événementiel remplaçant celle de la transmission des savoirs et techniques qui constituaient le lit du génie artistique. L’événementiel agit comme modus operandi d’une industrie culturelle qui gagne des parts de marché en écoulant des produits et des concepts qui sont caducs dès qu’ils sont consommés.

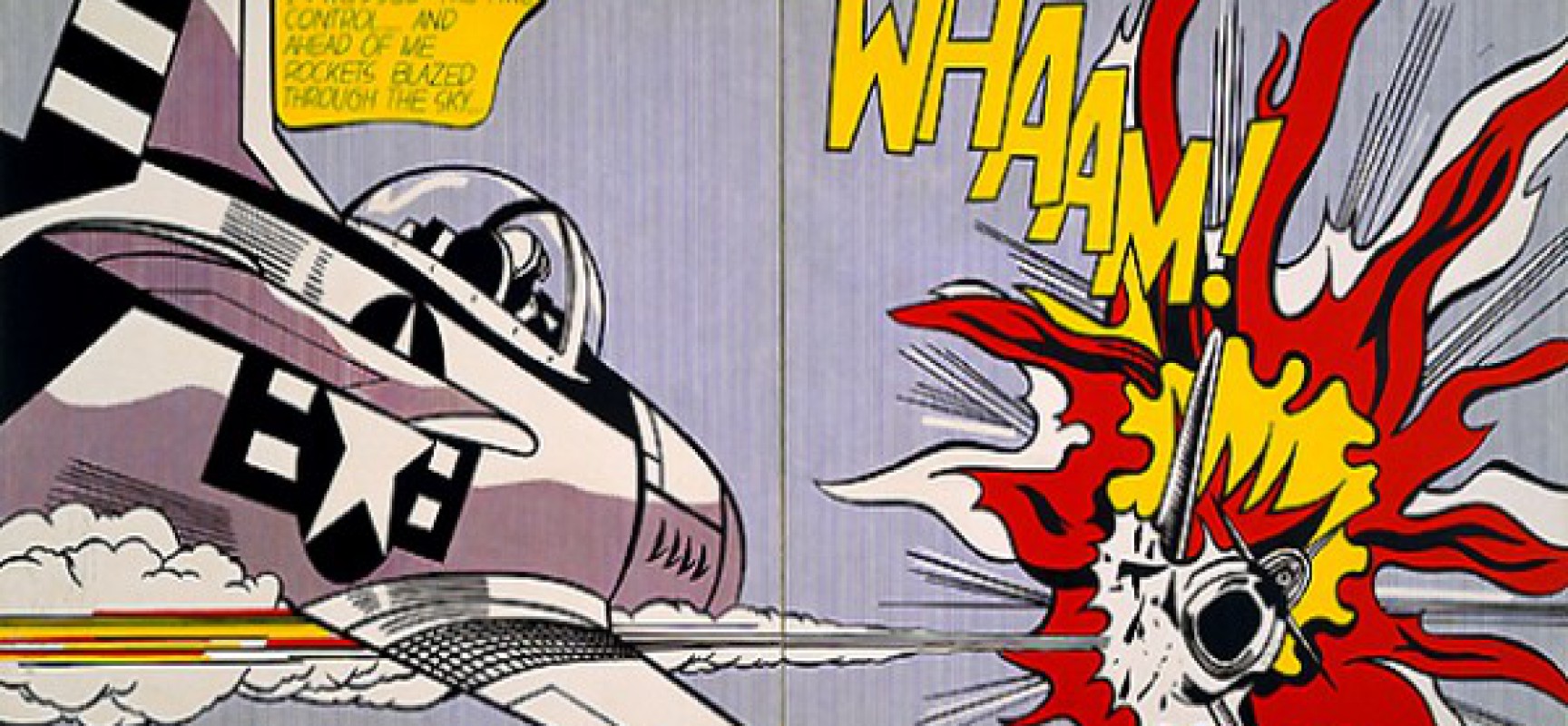

La culture est devenue une matrice de consommation qui permet de relayer de « nouveaux modes de vie » qui sont mis en scène afin d’enrégimenter les foules tout en conditionnant leurs affects. Les suprématistes russes, les futuristes italiens, les émules du Bauhaus, les égéries de la peinture POP des années 1950 – 1960 et le No-futur du début des années 1980, autant de prétendues « écoles de pensée » qui ont pavé la voie à cette culture du vide (après un siècle de TABULA RASA) au service des nouvelles élites dirigeantes.

La peinture futuriste fait l’appologie du progrès, de la guerre et de l’homme nouveau

Une culture au service du mondialisme

La néo-culture inoculée par le biais des nouveaux médias virtuels et des « événements culturels », jouant le rôle d’agoras consensuelles, sert les intérêts d’une nouvelle élite supranationale : l’HYPERCLASSE. Nouvelle méta-bourgeoisie, aristocratie numérique, cette élite utilise les flux financiers comme des vecteurs de pouvoir qui permettent d’interrompre ou de relancer des processus de reprise économique qui s’apparentent à de véritables actes de sabotage des économies nationales mises en coupe.

L’HYPERCLASSE met en scène ses penseurs et ses idéologues, tels un Zygmunt Bauman, véritable chantre d’un « éthos cosmopolite » refusant toute forme d’unité constitutive à une Europe qui serait, désormais, la matrice idéale d’une « société liquide » qu’il appelle de tous ses vœux. Le changement perpétuel est devenu la nouvelle norme, faisant en sorte que la tradition soit laissée pour compte. La tradition est caduc, la nouvelle société de l’égalité libérale-libertaire commande la TRANSGRESSION des anciens codes socioculturels, pour que naisse un éthos libéré de toutes traces d’une civilisation qu’il convient de dissoudre une fois pour toute.

On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, que les expositions universelles, à l’instar de l’EXPO 67 de Montréal, aient été conçues comme autant de « moments charnières » d’une mémoire collective détournée de ses finalités réelles. Le récit de cette fiction, mis en scène par certaines avant-gardes commanditées par les oligarchies aux commandes, clame que le Québec s’est « enfin » ouvert au monde lors de ce grand happening mondialiste. Si l’EXPO 67 constitue un temps fort de notre prétendue « émancipation collective », ce fut certainement par le fait que le peuple québécois – canadien français pour parler plus précisément – prenait conscience des « cultures du monde » en conformité avec un agenda politique parfaitement structuré.

EXPO 67 AGIT-PROP

C’est à partir de l’EXPO 67 que la divers-cité culturelle est devenue l’antienne obligée d’une ouverture sur les autres. Véritable sas de décontamination, ce passage obligé multiculturel consistait à dissoudre les sédiments de la culture locale en tablant sur la culpabilité et le complexe d’infériorité des autochtones québécois (toutes catégories anthropologiques confondues, ici). On comprendra que, par la suite, d’autres nations seront invitées à s’« ouvrir » de la même manière aux « cultures du monde ».

EXPO 67 AGIT-PROP

Ce n’est pas un hasard si le thème de TERRE DES HOMMES fut mis en exergue pour cette exposition universelle. La « terre des hommes » signifiant une nouvelle humanité prétendument « libérée » des frontières et n’ayant de compte à rendre qu’à elle-même une fois débarrassée des anciennes divinités tutélaires qui régnaient sur la cité. La cité sera internationale ou ne sera pas. Point barre. Il s’agit d’un programme idéologique qui ne tolérera plus aucune exception dans les décennies qui suivront la tenue d’EXPO 67.

S’il est vrai que le peuple québécois avait été, trop longtemps, tenu en laisse par ses élites, cette « ouverture sur le monde » se traduira par une perte irréversible des repères culturels qui permettaient à cette collectivité de se perpétuer en dépit des vicissitudes de son destin. Les traditions culinaires, orales, littéraires, musicales, religieuses et civiques seront balayées sous le tapis d’une nouvelle citoyenneté autant abstraite qu’imposée par les élites aux commandes. La tradition fait, désormais, partie du domaine de la mémoire folklorique et des sous-catégories d’une « culture populaire » qui a cessé de vivre, pour ne plus constituer qu’un ersatz étudié par les anthropologues.

Pour preuve, vous n’avez qu’à vous balader dans le centre-ville de Montréal, ou à travers ses faubourgs périphériques, avec le but avoué de débusquer un restaurant qui servirait de la gastronomie québécoise. Quelque chose comme un bistrot parisien ou un bouchon lyonnais qui mettrait en vedette une authentique cuisine québécoise sans prétention. C’est impossible. Vous aurez beau marcher des heures durant, vous ne trouverez jamais l’ombre d’une simple gargote offrant des produits locaux à prix abordable.

Une ouverture factice qui mène à la négation de soi

Le monde du spectacle a de beaux jours devant lui au Québec et un peu partout en occident. Montréal, métropole des festivals de tout acabit, ne représente du Québec que son incroyable capacité de soumission face aux impératifs dictés par une caste d’opérateurs branchés sur la novlangue de l’hyperclasse. Les travailleurs du « monde de la culture » n’étant que d’habiles techniciens ou figurants, lesquels reproduisent ce que les opérateurs du « système culturel » ont décidé de mettre à l’agenda des événements programmés. Comme dans le monde des médias, tout doit être programmé, plusieurs saisons à l’avance, afin de faire converger l’agenda culturel avec les desiderata d’une classe politique aux ordres.

Les institutions culturelles mettent en scène une foison d’évènements et de festivals dédiés à la littérature et aux cultures du monde, mais très peu d’effort est consacré pour ce qui est de faire la promotion des cultures du terroir québécois. Idem pour l’architecture qui n’a presque jamais pris la peine de réinterpréter la pratique vernaculaire de l’art de construire de nos ancêtres. De fait, il n’y a PAS d’architecture proprement québécoise. Nos praticiens se contentent de faire à l’identique ce que les MAGAZINES BRANCHÉS proposent en termes de star architecture.

Le Centre canadien d’architecture (CCA) a présenté, durant l’automne 2011, une exposition dédiée à l’art de la maquette qui nous aura permis de saisir l’impact des médias dominants sur la pratique de l’architecture en Amérique. L’architecture étant, elle-aussi, soumise aux dictats de l’industrie culturelle, il est normal que ses produits ressemblent de plus en plus à la couverture d’un magazine de décoration dernier cri. L’événementiel est partout et commande une architecture de façade, mal construite et, surtout, érigée sur des sites temporaires qui ne servent qu’à mousser une image artificielle de la métropole, ainsi qu’à capter de volatils marchés immobiliers.

Les bâtiments de cette économie de pacotille ne servant qu’à abriter des événements de pure propagande ou à loger des spéculateurs qui ne seront JAMAIS que des occupants temporaires. L’aménagement des « places publiques », à l’instar des quelques « plates-bandes » qui ceinturent la Place-des-Arts de Montréal au cœur de ce qu’il est convenu d’appeler le Quartier des Spectacles, est conçu pour recevoir le tourisme le temps de quelques festivals. De l’aveu des concepteurs de ce type de quartier thématique, l’aménagement public est comparable à un « plateau de théâtre » qui permet d’organiser en cascade des évènements destinés à consolider la position de Montréal comme « métropole culturelle ».

Le Quartier des spectacles de Montréal, habile mise-en-scène d’un urbanisme de la servitude

L’industrie culturelle comme porte-avion du mondialisme

L’essentiel de toute cette agitation consiste à capter la plus-value des nouveaux marchés d’une industrie culturelle qui a su être en mesure d’imbriquer, savamment, le « système des beaux-arts » avec la culture POP et ses surgeons, les protagonistes du STAR SYSTEM. En outre, l’industrie culturelle n’est pas qu’une machine à générer de la plus-value, elle sert aussi à valider les thèmes qui s’inscrivent dans la DOXA du pouvoir mondialiste.

Simon Brault, dans un essai intitulé « Le Facteur C – L’avenir passe par la Culture », a été sans équivoque sur les tenants et les aboutissants du « nouvel impératif culturel, signe des temps ». Celui qui est Officier de l’Ordre du Canada s’est fendu d’un ouvrage qui explicite la véritable place qu’occupe le monde culturel et artistique face à l’agenda du pouvoir. Soulignant l’intérêt que porte la classe politique au monde de la culture, il nous prévient qu’« il sera désormais avisé d’intégrer la dimension culturelle dans les programmes et les discours partisans pour briguer les suffrages à l’échelle d’une ville, d’une province ou du Canada. C’est un changement significatif dans nos mœurs politiques ».

Cet intervenant, aux premières loges de l’intelligentsia culturelle québécoise, est un adepte des thèses de Richard Florida. Le discours de Simon Brault est sans équivoque lorsque vient le temps de brosser un programme susceptible de positionner Montréal comme « ville créative ». S’il reconnaît que la valeur ajoutée de la culture n’est pas une fin en soi, il finit par prôner une marchandisation de la cité, dans un contexte où l’« ouverture sur le monde » constitue le passage obligé vers la reconnaissance de nos « produits culturels ».

Il soulève pour nous une partie du voile : « Intellectualisée et enrichie par les Européens, la stratégie de reconversion de villes plus ou moins tombées dans l’oubli en nouvelles destinations culturelles donne lieu aujourd’hui à une concurrence à la fois féroce et stimulante ». Se faisant l’apôtre des labels culturels, à l’instar du très controversé « Montréal, ville UNESCO de design », Brault estime qu’ils « suscitent la convoitise et justifient des investissements publics et privés de plus en plus colossaux dans les villes qui meurent d’envie de se les voir décerner ».

Nous sommes en pleine culture médiatique, alors que la classe politicienne s’est gargarisée avec le concept de mise en marché de la cité et de « valeur culturelle ajoutée » durant près de deux décennies.

Brault poursuit son analyse : « Faut-il se réjouir de l’émergence d’une nouvelle conscience culturelle chez nos dirigeants ou décrier des manœuvres qui ne viseraient qu’à utiliser la culture à des fins bassement commerciales, touristiques ou électoralistes ? » L’auteur a beau mettre des bémols, çà et là, l’essentiel de ses présupposés idéologiques le rattrape invariablement alors qu’il admet que « les arts, la culture et le patrimoine sont à la base d’un secteur d’activité aussi dynamique que prometteur. Ils s’imposent aussi comme une dimension incontournable de tout projet de société ».

Donc, par-delà la velléité de mousser nos « produits culturels » et de positionner Montréal comme destination « attractive », l’idée d’utiliser la culture comme vecteur de propagande se dévoile au fur et à mesure que l’on parcourt cet essai révélateur. « Il s’agit, au fond, de promouvoir une utopie aussi essentielle à notre vie en société que le principe de la justice : la culture pour tous », lance Brault.

On parle, ici, de réverbérer « la préoccupation planétaire pour la diversité des expressions culturelles [qui] doit donc s’exprimer aussi au sein des nations et de leurs industries culturelles respectives ». Simon Brault DICTE, ici, un programme culturel qui se décline comme un véritable porte-avion au service du mondialisme.

C’est au cœur de son ouvrage que l’auteur nous révèle ses véritables intentions par l’utilisation d’intertitres tels que « Villes et nouvelle citoyenneté culturelle ». La culture n’est pas seulement un secteur de l’économie nouvelle ou le reflet d’un inconscient collectif qu’il convient d’accompagner, mais la porte d’entrée vers cette « nouvelle citoyenneté » qu’il appelle de tous ses vœux. Cette citoyenneté est celle d’un monde sans frontières, sans papiers, sans attaches et sans repères identitaires, une fois que les précautions littéraires auront cédé la place à la substantifique moelle de l’essai.

Brault finit par dévoiler le pot aux roses à la page 91 de son essai : « Toutefois, il ne faut pas oublier que d’autres villes ont expérimenté de nouvelles approches culturelles à partir de motivations qui n’étaient pas économiques au départ, mais carrément politiques. En effet, la montée de nouveaux mouvements sociaux urbains plus radicaux dans le sillage de Mai 68 a conduit, en Europe notamment, à l’élection d’administrations municipales de gauche qui ont profondément modifié la donne culturelle. » Et, qui n’ont, surtout, rien changé à la donne économique, serait-on tenté d’ajouter. Brault est bien le fils spirituel des libertaires soixante-huitards …

Ce dernier s’extasie sur un « indice bohémien » qui représente la masse des artistes et autres créatifs dans une ville donnée. Une ville créative sera, selon cette DOXA, « branchée » sur la nouveauté, accueillera les productions internationales les plus diverses et reflètera les préoccupations des élites mondialistes.

Michel Brault ne coupe plus les cheveux en quatre lorsqu’il affirme que :

« L’approche universaliste situe les expressions culturelles sur une ligne continue qui part de la sauvagerie jusqu’à l’état de civilisation le plus avancé. Cette perspective amène à comparer et à apprécier les cultures les unes par rapport aux autres. On cherche ainsi à établir une hiérarchie qui valorise la culture la plus moderne, celle qui fait place à la raison, aux droits et aux valeurs qui seraient universels. »

N’en rajoutons plus, la messe est dite. L’art n’est pas seulement qu’un segment de l’industrie culturel, il occupe presque la place d’une nouvelle religion puisque « des valeurs spirituels sont aussi associés à l’art lorsqu’on se sent transformé ou renouvelé à son contact ». Comme le disait si bien Jean Clair, ancien conservateur des musées de France, l’art en coupant le cordon ombilical qui le reliait au monde de la spiritualité est devenu son propre dieu. Les artistes actuels sont un peu les thaumaturges d’une hyper classe qui ambitionne de transformer le monde selon sa vision et ses desseins. C’est manifeste, il suffit d’ouvrir un peu les yeux.

Par Patrice-Hans Perrier

Cet article constitue le synopsis d’un essai qui a été publié dans le courant de l’année 2015.

Image: Roy Lichtenstein «Whaam»