Ordinairement, c’est aux chefs barbares que l’historiographie moderne prête le plus spontanément les traits de guérilleros utilisant toutes les ressources de la guerre d’usure pour venir à bout d’armées assimilées un peu vite à celles d’États jugés plus avancés, comme la phalange hoplitique ou la légion romaine.

Pourtant, pour s’apercevoir du caractère schématique d’une telle vision des choses, il suffit par exemple de relire Xénophon, souvent considéré comme le fondateur de la réflexion théorique en Occident, dans le domaine militaire [1]. Ainsi, dans l’Hipparque, un traité rédigé vers 357 av. J.-C., le célèbre stratège athénien définit les devoirs de tout bon commandant de cavalerie, avec le souci de proposer les perfectionnements qu’il juge utiles. En s’appuyant sur sa propre expérience en la matière, Xénophon insiste en particulier sur les coups de mains et les stratagèmes, pour lesquels les forces montées sont tout indiquées. Dans le chapitre traitant du rôle de la cavalerie en cas d’invasion de l’Attique, la mission assignée à celle-ci consiste d’ailleurs en un harcèlement systématique de l’armée adverse, détaillé dans un long développement [2]. L’intérêt de ce témoignage est de montrer que, dès cette époque, la pratique d’une guerre de harcèlement n’est pas le produit de situations ponctuelles qui obligeraient les armées à contrevenir sur le terrain, presque malgré elles, aux conceptions de la guerre normalement en vigueur dans ces sociétés et reposant sur des principes très différents. Au contraire, insérés dans un traité théorique, les conseils donnés par Xénophon attestent sans ambiguïté que cette guerre de harcèlement appartient pleinement à la façon dont les Grecs de cette époque pensaient la conduite normale des opérations militaires [3]. Il convient donc à ce sujet de ne pas séparer la pratique (ce qui est) de la théorie (ce qui doit être). Peu importe ici, pour mon propos, que la guerre grecque du IVe s. av. J.-C., celle que connaît Xénophon, diffère sur certains points de celle des siècles précédents, et présente notamment, si l’on en croit les spécialistes, une recherche plus grande de flexibilité, marquée par l’essor des troupes légères, ces peltastes qui firent la renommée d’Iphicrate à la bataille de Léchaion en 390 contre les Lacédémoniens[4]. Quand bien même cette dimension de la guerre grecque se serait surtout imposée à partir de la fin du Ve s., l’essentiel est de constater qu’elle n’avait rien d’impensable, ni d’inimaginable, dans le contexte de la cité classique[5].

Cette entrée en matière nous rappelle ainsi le risque encouru à classer les peuples de l’Antiquité par catégories tranchées, entre ceux qui auraient systématiquement privilégié le modèle « moderne » de la bataille rangée d’infanterie lourde (par exemple les Grecs et les Romains), et ceux qui au contraire, moins sophistiqués, n’auraient connu que la surprise et la guerre de mouvement (en gros, les peuples barbares qui leur étaient opposés)[6]. En effet, l’exemple de Xénophon doit attirer notre attention sur les simplifications abusives qui, en dépit des textes, imprègnent souvent nos représentations et, par conséquent, pèsent ensuite sur l’interprétation qui est faite de la documentation disponible. Ceci suggère les limites de l’idée fréquente selon laquelle la manière de faire la guerre dans l’Antiquité traduirait mécaniquement une identité ethnique ou politique. De ce point de vue, il me semble qu’on aurait tort de réserver a priori la guérilla, ou du moins les techniques de combat qu’on désigne commodément par ce terme – peut-être trop commodément d’ailleurs –, à certains peuples ou à certains modèles politiques. Pour autant, il ne s’agit pas de remettre en cause l’idée selon laquelle la guerre est, par définition, l’expression des sociétés qui la font, bien au contraire : toutes les sociétés ne conçoivent pas la guerre de la même façon, c’est une certitude. Encore faut-il fonder ces différences à partir des sources et non pas les admettre par défaut. Or, en ce qui concerne la guérilla, force est de constater qu’il s’agit justement d’un domaine où les affirmations péremptoires dans l’historiographie, notamment le fait que certains peuples la pratiqueraient par nature ou par prédilection, voisinent avec des difficultés finalement insoupçonnées pour en repérer une trace certaine dans la documentation[7]. C’est de ce paradoxe dont je voudrais traiter ici, à partir de l’exemple des guerres menées par les armées romaines, ces questions n’ayant pas jusqu’à présent suscité autant de débat pour le monde romain que pour le monde grec[8].

L’approche de la guerre romaine a été en partie renouvelée par le livre d’A. Goldsworthy, The Roman Army at War, dont la première publication remonte maintenant à près de vingt ans[9]. L’auteur y analyse les méthodes de guerre des Romains entre la fin du IIe s. av. J.-C. et le début du IIIe s. de notre ère, en privilégiant une perspective pragmatique et psychologique chère à la « nouvelle histoire militaire » inspirée par les travaux de J. Keegan, en particulier le fameux The Face of Battle, publié en 1976[10]. Cette école d’histoire militaire ne fait pas l’unanimité auprès des historiens spécialistes de l’armée romaine[11]. Il n’en reste pas moins que l’attention minutieuse portée par A. Goldsworthy aux récits des opérations militaires offre un complément et un contrepoint fructueux aux présentations parfois un peu figées des principes de la guerre romaine, tels qu’on les trouve énoncés ailleurs, même dans les ouvrages les plus importants sur la question, comme le classique de Fr. Adcock[12]. Ainsi, il n’est pas fortuit de remarquer que le livre d’A. Goldsworthy est l’un des rares à proposer dans son index une entrée au mot « guérilla » (guerrilla warfare)[13]. En effet, assez curieusement, les indices du reste des ouvrages scientifiques consacrés à l’armée romaine ignorent ordinairement totalement ce thème[14]. Cette absence me semble très révélatrice du consensus qui s’est, plus ou moins implicitement, établi autour de cette notion de guérilla et du rapport que Rome entretient avec elle. La doxa relative à cette question est formulée de façon exemplaire par Ed. Luttwak dans un ouvrage aujourd’hui très critiqué, mais dont le retentissement a été considérable[15]. Selon cet auteur, l’armée romaine était inadaptée aux conflits prenant la forme d’une guérilla : il considérait ainsi non seulement que cette armée devenait vulnérable face à un ennemi menant la lutte de cette façon, mais également qu’elle était incapable de conduire elle-même des opérations de cette sorte[16]. Il voyait donc dans cette limitation un des éléments expliquant le ralentissement puis l’arrêt de l’expansion romaine sous le Haut-Empire, au fur et à mesure que Rome était entrée en contact avec des populations dont les traditions guerrières excluaient le choc frontal en rase campagne. Dans cette perspective, l’absence du mot « guérilla » dans les indices des ouvrages consacrés à l’armée romaine signifie tout simplement qu’il s’agit selon leurs auteurs d’une caractéristique étrangère à la guerre romaine, sortant, par conséquent, du champ proprement dit de leur étude[17].

L’une des originalités du livre d’A. Goldsworthy (photo) consiste à prendre le contrepied de cette position traditionnelle. Aux yeux de cet auteur, la plupart des adversaires auxquels fut confrontée Rome au cours de ses guerres d’expansion non seulement ne sont pas caractérisés par une prédilection avérée pour la guérilla, mais encore se révélaient parfaitement incapables de mener durablement une guerre sous cette forme[18]. Il argumente en ce sens à partir de trois exemples, pour lesquels la documentation lui semble suffisante : les Germains, les Gaulois et les Parthes. À partir des sources littéraires et archéologiques, il suggère que l’organisation des armées gauloises et germaniques, fondée sur la mobilisation hétéroclite de clientèles nobiliaires, en faisaient des forces peu manœuvrables en dehors du champ de bataille lui‑même, tandis que l’éthique guerrière de ces peuples leur faisait privilégier la charge et le corps-à‑corps[19]. Surtout, il insiste sur les limitations logistiques qui interdisaient selon lui à ces armées de demeurer opérationnelles au-delà d’une certaine durée, ce qui contribuait d’autant plus à leur faire rechercher rapidement l’affrontement décisif et ne les prédisposait pas à une guerre d’usure sur la longue durée. À l’inverse, l’auteur consacre le chapitre suivant à démontrer que l’armée romaine ne possédait aucun de ces handicaps et que, en fin de compte, la flexibilité tactique des légions, régulièrement sous-estimée par les historiens actuels, contribuait à faire de celles-ci les forces qui, dans l’Antiquité, furent les plus à même de mener et de remporter ce genre de « petite guerre »[20]. Au fond, pour cet auteur, le degré supérieur d’organisation des Romains et en particulier leur système sophistiqué de lignes de ravitaillement leur donnaient l’avantage dans tous les types de guerre, y compris la guérilla[21]. Il s’appuie sur l’exemple parthe pour illustrer cette idée, en insistant sur le fait que la tactique des Parthes, c’est-à-dire celle qui, dans les trois exemples analysés, se rapprocherait le plus d’une guérilla, n’aurait pas déstabilisé les armées romaines autant qu’on l’a dit[22]. On le voit, cela revient donc à renverser complètement le point de vue précédent. Désormais, les armées romaines, au lieu d’apparaître comme radicalement étrangères (voire hostiles) à la guérilla, en deviennent presque les meilleures, voire les seules, spécialistes[23].

Assurément, l’argumentation développée par A. Goldsworthy dans ces deux chapitres force parfois le trait pour mieux imposer la nouveauté de ses conclusions. En particulier, cet auteur tend à trop minimiser les nuances apportées par ceux qui, à la différence d’Ed. Luttwak, admettent depuis longtemps la capacité réelle des généraux romains à mettre en œuvre des techniques efficaces de contre-guérilla[24]. Il n’en reste pas moins que, sur ce point, son livre possède, selon moi, un mérite essentiel : celui de chercher à replacer l’histoire des guerres romaines dans un contexte où, en dehors des prestigieux affrontements des trois derniers siècles avant notre ère contre Carthage ou contre les souverains hellénistiques, l’adversaire n’est pas nécessairement associé, par tradition ou par obligation, à une conception guerrière en tout point opposée à celle de Rome. Les objections d’A. Goldsworthy méritent ainsi d’être prises en compte et on peut s’étonner, de ce point de vue, de trouver encore, dans la synthèse récente de G. Brizzi, l’idée d’une répugnance romaine à l’égard de la guérilla, celle-ci restant par conséquent aux yeux de cet auteur l’apanage exclusif d’autres peuples[25]. Parce qu’elle rejette à juste titre une répartition aussi mécanique des conceptions guerrières, une démarche telle que celle de l’historien anglo-saxon présente l’intérêt de ne pas soumettre la documentation à une grille de lecture préétablie, source de contresens inévitables. Un exemple précis fera mieux comprendre ce que je veux dire. En 56 av. J.-C., César confia les opérations en Aquitaine à son légat Publius Crassus, le fils du triumvir. Face à la menace représentée par l’armée romaine, deux peuples aquitains, les Vocates et les Tarusates, appelèrent en renfort contre Crassus une armée venue d’Espagne Citérieure. Voici comment César nous rapporte les dispositions prises par les Aquitains :

Mittuntur etiam ad eas ciuitates legati, quae sunt citerioris Hispaniae finitimae Aquitaniae: inde auxilia ducesque arcessuntur. Quorum aduentu magna cum auctoritate et magna [cum] hominum multitudine bellum gerere conantur. Duces uero ii deliguntur, qui una cum Q. Sertorio omnes annos fuerant summamque scientiam rei militaris habere existimabantur. Hi consuetudine populi romani loca capere, castra munire, commeatibus nostros intercludere instituunt.[26]

Lorsque Crassus, à court de ravitaillement, chercha à provoquer à tout prix la bataille, les Aquitains la refusèrent obstinément :

Illi etsi propter multitudinem et ueterem belli gloriam paucitatemque nostrorum se tuto dimicaturos existimabant, tamen tutius esse arbitrabantur obsessis uiis commeatu intercluso sine ullo uulnere uictoria potiri.[27]

Finalement, César explique que la capture par surprise du camp ennemi par Crassus suffit à mettre fin aux hostilités. Dans différentes études sur la guérilla gauloise qui font autorité, A. Deyber considère cet épisode comme une tentative manquée, de la part des Gaulois, pour combiner deux cultures de guerre incompatibles. Il affirme en effet : « les conseillers militaires combattaient non seulement à la romaine, mais conduisaient aussi la guerre par la guérilla, harcelant les Romains, bloquant les routes et le ravitaillement de l’armée. Sans doute les Aquitains échouèrent-ils, moins pour n’avoir pas su pratiquer une guerre d’usure que pour n’avoir pas assimilé les principes de la guerre à la romaine »[28]. Or, nous l’avons vu, César dit pourtant explicitement le contraire, puisqu’il prend la peine de préciser que c’est en privilégiant la tactique de harcèlement (commeatibus nostros intercludere), sous l’influence des anciens auxiliaires de Sertorius, que les Aquitains combattaient « à la manière des Romains (consuetudine populi romani) ». Il est donc clair que, en refusant le risque d’engager la bataille rangée et en préférant exploiter l’avantage que leur conférait la maîtrise momentanée du terrain, les chefs de l’armée de secours ne faisaient pas autre chose que de retourner contre les cohortes de Crassus les principes même de la guerre romaine[29]. Cet exemple montre que, en dépit du témoignage d’un texte pourtant dépourvu de la moindre ambiguïté, la conviction qu’une description de harcèlement et de surprise ne peut se rapporter qu’à un contexte barbare (celui d’une tradition de guérilla) est si fortement ancrée dans les représentations qu’elle se substitue presque machinalement à l’information historique proprement dite.

Ceci amène à soulever un point important, celui de la définition même de la notion de guérilla. À quelle aune évaluer la guérilla antique ? Dans son livre fondamental sur l’histoire de la guérilla, W. Laqueur reconnaît la difficulté à donner une définition d’un phénomène à la fois récurrent et changeant[30]. Malgré les points communs, nous savons bien en effet qu’entre la guérilla patriotique du XIXe s. et la guérilla révolutionnaire du XXe s., de nombreuses différences existent qui sont le fruit des évolutions profondes intervenues entretemps. Certains spécialistes n’hésitent d’ailleurs pas à parler de « concept à géométrie variable »[31]. En fonction de leurs références ou de leurs préférences, les historiens de l’Antiquité placent donc la notion de guérilla tantôt du côté d’une guerre embryonnaire, tantôt du côté d’une stratégie sophistiquée. Ainsi, dans le compte-rendu sévère qu’il fit de l’ouvrage d’A. Goldsworthy pour le Journal of Roman Archaeology, E. L. Wheeler lui reproche, à juste titre d’ailleurs, de ne jamais précisément définir ce qu’il entend exactement par le terme de guérilla qu’il emploie[32]. Pour E. L. Wheeler, la faiblesse de la démonstration d’A. Goldsworthy réside dans le fait qu’il ne comprendrait pas le rapport existant entre ce qu’il appelle la « guerre primitive » (c’est-à-dire un type de guerre antérieur à la formation des États) et la guérilla. Pour lui, le problème rencontré par Rome reste donc celui de l’armée d’un État confrontée à l’armée d’un peuple ou d’une communauté à un stade d’organisation politique inférieur (et donc disposant d’un potentiel militaire inférieur). Ce faisant, il se méprend complètement, me semble-t-il, sur le sens des observations d’A. Goldsworthy qui ont justement pour intérêt de rappeler l’insuffisance d’une telle équation, puisque pour ce dernier ce sont précisément les « tribal armies » qu’il juge inaptes à la guérilla[33]. Dire que la guérilla naît généralement d’une disproportion de forces et de moyens est une évidence qu’il n’est pas mauvais de rappeler et sur laquelle je reviendrai ultérieurement. En revanche, considérer cette infériorité de moyens comme un trait exclusivement produit par l’absence de structures politiques de type étatique, c’est un argument sans valeur générale, même pour l’Antiquité. Dira-t-on qu’à l’époque moderne, l’Espagne de la Guerre d’Indépendance, dont les bandes de partisans sont à l’origine de la terminologie que nous employons aujourd’hui, était un pays pré-étatique ? Bien sûr que non : on sait au contraire que l’Etat est intervenu très tôt, dès les lendemains de la victoire de Bailén (le 4 décembre 1808), pour réglementer ce qu’on appelait alors les partidas et les quadrillas (règlement du 28 décembre 1808)[34]. On peut parler d’ailleurs, pour la période comprise entre 1808 et 1814, d’un véritable processus d’institutionnalisation de la « guerrilla», terme qui apparaît pour la première fois dans l’article 2 du règlement du 11 juillet 1812 (reglamento para las partidas de guerrilla), puis dans le règlement du 28 juillet 1814. En rejetant arbitrairement, pour l’Antiquité, cette notion de guérilla exclusivement du côté des structures pré-étatiques, c’est-à-dire en l’assimilant à un phénomène par nature inorganisé, on se condamne à une vue tronquée de la question. D’accord en cela avec W. Laqueur, on rappellera qu’il y a une différence de fond entre la guerre primitive, pourtant fondée sur les raids et les pillages, et la guérilla[35].

Inversement, partir de la définition actuelle de la guérilla, même expurgée de ses aspects les plus anachroniques pour l’Antiquité, ne pose pas moins de problèmes. Nous pourrions qualifier cette tentation de « moderniste » par opposition à l’attitude « primitiviste » dont nous venons de suggérer les limites, reprenant ainsi par là un clivage épistémologique fréquent en histoire ancienne, et en histoire romaine en particulier. Cette attitude « moderniste » se nourrit d’une familiarité poussée avec les caractéristiques de la guérilla contemporaine, dont la définition théorique sert de cadre de référence à l’interprétation des données anciennes[36]. Elle est illustrée, à des degrés divers, aussi bien par Ed. Luttwak, ancien conseiller en stratégie de l’administration Reagan, que par A. Deyber, ancien officier supérieur de l’Armée de Terre française, dont les regards respectifs sont manifestement influencés en partie par une vision stratégique et tactique inspirée de leur expérience des réalités militaires propres aux XIXe et XXe s. Souvent fructueuse par les comparaisons et les rapprochements qu’elle autorise, cette haute culture stratégique et militaire s’avère cependant, si l’on n’y prend garde, un outil à double tranchant. À ma connaissance, A. Deyber est l’historien français qui s’est le plus intéressé à la question de la guérilla antique, qu’il a abordée à de nombreuses reprises à travers l’exemple gaulois[37]. Or, il me semble que la description de la guérilla gauloise qu’il propose n’échappe pas au risque inhérent à toute transposition d’un modèle élaboré, à l’origine, pour rendre compte de la guérilla moderne et contemporaine[38]. Ainsi l’auteur présente ce mode de combat comme la forme prise par la défense (ou la résistance) des populations gauloises face à l’impérialisme romain[39]. Il en explique l’apparition dès la fin du IIIe s. av. J.-C. par une série de facteurs structurels et conjoncturels : un milieu naturel propice, un habitat mixte à petites agglomérations et dispersion intercalaire, le morcellement politique, la diffusion de l’infanterie et de la cavalerie légères au Ier s., le patriotisme gaulois, les abus répétés de la politique romaine. Derrière ces éléments se retrouve aisément l’ensemble des critères géographiques, politiques, idéologiques et sociologiques sans lesquels les spécialistes hésitent à caractériser les guérillas modernes[40]. On a par conséquent l’impression très nette que l’auteur veut à toute force retrouver un tel schéma, plutôt que d’envisager une spécificité gauloise en la matière. Par exemple, dans la mesure où les théories de la guérilla impliquent l’implantation de celle-ci à partir d’une large base sociale rurale, A. Deyber en vient à mettre l’accent sur l’origine rurale des combattants gaulois par opposition au recrutement supposé urbain des légionnaires romains[41]. Or ce contraste est excessif, puisqu’il est depuis longtemps établi que les armées romaines du Ier s. av. J.-C. demeurent majoritairement composées de paysans, chose compréhensible dans la mesure où, à cette époque, ceux-ci forment toujours l’essentiel de la société romaine et que les autorités, en outre, se méfient d’une plèbe urbaine jugée rétive au service militaire et peu résistante[42]. L’auteur imagine ainsi, à la manière d’un Viêtnam antique, l’impuissance des soldats romains face aux Gaulois qui habitaient ou fréquentaient quotidiennement les bois et les marais, lesquels leur servirent donc naturellement, selon lui, de maquis puis de base de guérilla[43]. Il cite à ce propos l’expédition de César contre les Ménapes et les Morins à la fin de l’année 56. Certes, à cette occasion, le récit césarien présente ainsi le choix de l’adversaire : Nam quod intellegebant maximas nationes quae proelio contendissent pulsas superatasque esse, continentesque siluas ac paludes habebant, eo se suaque omnia contulerunt[44]. La suite du texte atteste en outre l’incapacité du général romain à atteindre les fugitifs avec son armée, en dépit d’une tentative avortée pour les débusquer en abattant les arbres de la forêt d’où ceux‑ci lancent des assauts contre ses légionnaires[45]. Cela étant dit, la description des opérations fait moins penser à une tactique de guérilla qu’à un récit de siège, la forêt étant utilisée par les Gaulois comme un camp retranché naturel d’où ils tentent des sorties contre l’assiégeant. Néanmoins, si l’on veut admettre que la tactique choisie à cette occasion par les Morins et les Ménapes s’apparente à une guérilla, il faut alors absolument renoncer à faire de celle-ci une tradition gauloise, puisque César lui-même dit l’inverse : en effet, au début du texte, celui‑ci a pris soin de préciser d’emblée à son lecteur la difficulté inattendue de cette expédition par la singularité de l’attitude de l’adversaire, présentée explicitement comme une exception : qui longe alia ratione ac reliqui Galli bellum gerere coeperunt[46]. Dans ce cas, il convient également de souligner le peu d’efficacité de cette tactique, car, pour excuser son échec, César invoque moins la résistance adverse que la malchance (un violent orage oblige opportunément l’armée romaine à se retirer au moment où elle allait enfin écraser l’adversaire réduit à ses derniers retranchements)[47]. D’ailleurs, la seconde expédition contre les Ménapes, trois ans plus tard, figure comme un exemple presque anodin de la celeritas césarienne : soucieux d’éviter qu’Ambiorix ne reçoive de l’aide de ce peuple, César se porte rapidement contre celui-ci avec cinq légions dépourvues de bagages[48]. Comme la première fois, les Ménapes se réfugient de nouveau dans les marais et les bois, mais César les force à réclamer la paix en se contentant de mettre leur pays à feu et à sang[49]. Aucune résistance d’aucune sorte n’est mentionnée dans le passage.

Ainsi, en dehors du livre VII de la Guerre des Gaules, qui retrace la stratégie de Vercingétorix en 52, fondée effectivement sur le recours systématique et délibéré au harcèlement, à la surprise et à la tactique de la terre brûlée, l’image d’une tradition proprement gauloise de la guérilla peine à se dessiner dans le récit césarien. Vercingétorix lui-même doit imposer sa manière de conduire la guerre à des compatriotes réticents et prompts en conséquence à l’accuser de tiédeur, voire de trahison[50]. Toutes les techniques de combat qu’on veut parfois associer à une « guérilla gauloise » (embuscades, coupure des voies de communication, coups de main, attaques surprises, combat de nuit, opérations de déception) ne sont pas toujours clairement attestées[51]. Surtout, lorsqu’elles le sont[52], elles ne diffèrent en rien de celles appliquées régulièrement par les Romains eux-mêmes, au cours de cette même guerre[53] ou bien au cours d’autres conflits[54]. Rappelons en outre qu’à la fin du Ier s. av. J.-C. encore, le géographe grec Strabon, au livre IV de sa Géographie, dresse un portrait du guerrier gaulois très éloigné de celui d’un guérillero[55]. Même en tenant compte du regard péjoratif porté par le géographe augustéen sur le Barbare, il faut bien reconnaître que le souvenir de la guerre des Gaules ne semble pas avoir suffi à imposer chez les contemporains l’image d’une culture de guérilla enracinée dans une tradition locale[56].

La difficulté est donc patente. Si l’on ne peut ni se contenter de la seule mention de raids et de pillages propres à ce qui serait une « guerre primitive », ni postuler la spécificité d’une forme de guerre en fonction de celle qui a fini par émerger à la période contemporaine, comment appréhender cette guérilla antique à partir de la documentation disponible ? Si l’on revient au livre dont nous sommes partis, il faut reconnaître finalement que le mérite d’A. Goldsworthy est de ne pas s’appuyer sur une définition toute faite (et toujours contestable) de la guérilla, mais de montrer au contraire quand la lecture précise des sources permet ou non d’étayer les généralités qu’on lit souvent à ce propos dans l’historiographie. C’est ce principe que j’ai essayé d’appliquer pour ma part, à propos des guerres menées par Rome dans la péninsule Ibérique aux deux derniers siècles avant notre ère : alors que celles-ci sont unanimement considérées dans l’historiographie comme le prototype même d’une guérilla acharnée sur deux siècles[57], leurs épisodes emblématiques (Viriathe, Numance, Sertorius), replacés dans le contexte du récit qu’en font les auteurs anciens et dans le contexte de ce que nous savons par ailleurs de la guerre antique, se voient dépouillés d’une valeur qui se révèle en fin de compte plus mythologique que proprement historique[58]. De ce point de vue, il me semble que l’ensemble des guerres romaines mériterait d’ailleurs d’être relu d’un œil neuf.

Prenons à titre d’exemple le cas des Numides, dont A. Goldsworthy concède pourtant lui‑même, sans étudier directement le dossier, qu’ils combattent traditionnellement sous la forme de la guérilla[59]. Deux guerres menées contre des peuples de Numidie sont ordinairement classées dans la catégorie des guérillas ayant posé de nombreuses difficultés aux armées romaines : la première est la guerre contre Jugurtha, entre 112 et 105 av. J.-C., et la seconde celle contre Tacfarinas, sous le règne de Tibère, entre 17 et 23 ap. J.-C.[60] Le Bellum Iugurthinum de Salluste est la source fondamentale pour la première[61], tandis que la seconde n’est connue que par les Annales de Tacite[62]. Or, une analyse de ces deux récits suffit à montrer que, contrairement à l’impression retirée par la plupart des commentateurs modernes, les chefs numides n’y apparaissent pas davantage associés par les historiens latins à des techniques de guérilla que les généraux romains eux-mêmes.

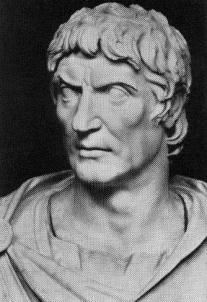

Rome déclara la guerre à Jugurtha (photo) parce qu’à l’automne 112, celui-ci avait envahi le territoire gouverné par son cousin Adherbal et mis le siège devant la capitale de celui-ci, Cirta (l’actuelle Constantine), violant ainsi la décision du sénat romain qui, peu de temps auparavant, avait garanti le partage du royaume de Numidie entre les trois héritiers du roi Micipsa. De façon intéressante, Salluste présente explicitement cette invasion comme une guerre en règle (bellum) en la distinguant très clairement des simples raids effectués auparavant avec des effectifs réduits (cum praedatoria manu)[63]. Les deux premières années de guerre sont peu détaillées par l’historien latin qui préfère insister sur les fautes des généraux romains (corruption avérée de L. Calpurnius Bestia en 111, incompétence de Sp. Postumius Albinus en 110) que sur les mérites militaires de Jugurtha[64]. Hormis une défaite honteuse d’Aulus Postumius Albinus pendant l’hiver 110/109, provoquée par la trahison de certains de ses officiers achetés à prix d’argent par le roi numide[65], Salluste ne détaille pas les opérations militaires avant l’arrivée de Q. Caecilius Metellus au printemps 109 : auaritia magistratuum ante id tempus in Numidia nostrae opes contusae, hostiumque auctae erant[66]. Le tournant de la guerre, aux yeux de l’auteur, ce sont donc les deux années suivantes (109/108 et 108/107), lorsque Metellus, présenté par Salluste comme un général modèle, est à la tête de l’armée romaine[67]. Or, c’est précisément là l’intervalle de temps durant lequel Jugurtha se livre aux opérations de guérilla qui ont laissé une si forte impression aux commentateurs. Encore faut‑il préciser que cette guérilla fait suite à une lourde défaite du Numide lors de la bataille du Muthul à l’été 109. Si l’on en croit le récit de Salluste, on peut résumer l’enchaînement des faits comme suit :

1) Entre avril et juin 109, les rigoureux préparatifs de Metellus, dès son arrivée en Afrique, suffisent à décourager à l’avance Jugurtha, renseigné par ses espions[68]. Le roi numide cherche alors à éviter l’affrontement en ouvrant des négociations (envois répétés d’émissaires)[69].

2) Metellus, ayant quitté la province romaine d’Afrique pour pénétrer en Numidie en juin 109[70], place d’emblée une garnison dans l’une des villes les plus importantes du royaume et se préoccupe de sécuriser ses lignes de ravitaillement[71] ; pendant tout ce temps, Jugurtha se contente de poursuivre ses efforts de pourparlers[72].

3) Désespérant d’obtenir la paix par la diplomatie, Jugurtha se résout enfin à répondre militairement. Salluste suggère qu’il n’a plus le choix (coactus rerum necessitudine)[73]. Comme nous savons que Metellus a systématiquement cherché, mais en vain, à convaincre les émissaires du roi de trahir celui-ci et de le livrer[74], ce revirement tient sans doute à des raisons politiques. Il est tentant d’imaginer que la réticence initiale du roi à se porter contre Metellus était de nature à entamer son prestige et à favoriser le succès des complots du Romain.

4) Non seulement Jugurtha ne semble avoir opposé aucune guérilla à la progression de l’armée romaine sur son territoire[75], mais lorsqu’il choisit enfin d’intervenir c’est au contraire le choc avec la légion qu’il privilégie[76]. Toute la description de la bataille du Muthul montre que le roi a habilement cherché à optimiser ses chances de vaincre en positionnant ses troupes d’infanterie et de cavalerie de façon à leur donner le maximum d’avantages sur l’armée romaine, ce qui démontre une parfaite connaissance des mécanismes de la bataille rangée[77]. Lorsque Metellus se présente, il découvre certes au dernier moment la présence de l’armée ennemie qui l’attend, mais il a encore le temps de faire arrêter son armée, de modifier son ordre de bataille et même de haranguer brièvement ses troupes[78]. On le voit, même si, lors de l’engagement qui s’ensuit, la tactique inhabituelle des Numides met momentanément les lignes romaines en difficulté[79], les dispositions prises par Jugurtha pour se garantir la victoire obéissent, selon Salluste, aux règles ordinaires. Malgré cela, le Numide subit une lourde défaite.

5) Conséquence inattendue de cette confrontation initiale : c’est Metellus qui, en raison du péril qu’a connu alors son armée, prend l’initiative de renoncer aux combats et aux batailles rangées (non proeliis neque in acie), et se décide, nous dit Salluste, à employer d’autres méthodes de guerre (sed alio more bellum gerundum)[80]. Ces méthodes consistent à ravager les riches territoires de la Numidie pour y semer la terreur (formido).

6) C’est cette nouvelle stratégie de son adversaire qui oblige alors Jugurtha à prendre le parti d’une tactique de harcèlement (sequi cogebatur) pour limiter les dévastations de l’armée romaine[81]. Autrement dit, Jugurtha a perdu sa liberté d’action, pour parler comme les spécialistes de stratégie. Afin de mener ces opérations de harcèlement avec ses cavaliers d’élite (cum delectis equitibus), Jugurtha laisse le reste de son armée au repos[82]. Cette tactique porte incontestablement ses fruits[83]. Malgré l’efficacité indéniable de cette pression, le reste du récit de Salluste oppose néanmoins constamment un général romain disposant toujours de la maîtrise du terrain face à un Jugurtha décrit dès l’automne 109 comme un homme désespéré qui songe un moment à se rendre, avant de renoncer par crainte de son sort[84]. C’est Metellus qui surgit subitement là où Jugurtha ne l’attend pas[85] ; c’est Metellus encore qui poursuit le roi jusqu’à sa place-forte de Thala, pourtant protégée par un désert réputé inviolable par les Numides eux-mêmes[86] ; Salluste conclut :

Sed rex nihil iam infectum credens, quippe qui omnia, arma, tela, locos, tempora, denique naturam ipsam ceteris imperitantem industria uicerat, cum liberis et magna parte pecuniae ex oppido noctu profugit. Neque postea in ullo loco amplius uno die aut una nocte moratus simulabat sese negoti gratia properare[87].

À partir du printemps 107, la guerre ne se prolonge ensuite que pour deux raisons : la première, c’est que Jugurtha trouve un allié en la personne du roi Bocchus de Maurétanie ; la seconde, c’est la perturbation provoquée par le remplacement imprévu de Metellus par l’ambitieux Marius.

Ainsi, si on lit attentivement Salluste, la « guérilla » de Jugurtha est loin de couvrir les six années du conflit ; en réalité, sous sa forme la plus nette, elle se limite au plus à l’année et demie qui suit la bataille du Muthul et elle s’explique en partie par le souci du général romain d’éviter son adversaire sans lui donner l’occasion d’une rencontre décisive. Peut-être aussi les forces dont disposaient Jugurtha après sa défaite de l’été 109 lui inspiraient-elles moins confiance[88]. Ce qui peut conforter cette hypothèse, c’est qu’à partir du moment où l’alliance avec Bocchus redonne à Jugurtha des forces armées suffisantes, celui-ci envisage de nouveau d’affronter les légions en rase campagne[89]. La fin de la guerre, entre 107 et 105, est ainsi marquée par des stratégies d’approche plus classiques. Ce sont du reste les Romains qui finissent par massacrer nuitamment les Maures et les Numides dans leur camp grâce à un stratagème[90].

Bien que relatée avec moins de détails par Tacite, la guerre qui opposa le Numide Tacfarinas aux Romains près d’un siècle et demi plus tard entretient plus d’un point commun avec celle de Jugurtha.

Là encore, le gouverneur de la province d’Afrique commence par défaire les Numides alliés aux Maures à l’occasion d’une bataille rangée[91]. De façon intéressante, Tacite précise que Tacfarinas accepta aisément la bataille, en raison de l’infériorité numérique des Romains, ce qui était, selon lui, le but recherché par le proconsul lorsqu’il avait choisi de se porter contre l’adversaire avec seulement une légion et ses auxiliaires : modicam manum, si multitudinem Numidarum atque Maurorum spectares ; sed nihil aeque cauebatur quam ne bellum metu eluderent ; spe uictoriae inducti sunt ut uincerentur[92]. On ne peut plus clairement signifier que Tacfarinas, loin de se comporter en simple chef de bande, adaptait sa stratégie (comme Metellus avant lui) selon qu’il se jugeait ou non en position d’infériorité par rapport à l’ennemi. D’ailleurs, selon Tacite, son armée combinait infanterie lourde et troupes légères : Diuisusque exercitus, ut Tacfarinas lectos uiros et Romanum in modum armatos castris attineret, disciplina et imperiis suesceret, Mazippa leui cum copia incendia et caedes et terrorem circumferret[93]. Ainsi que l’ont relevé la plupart des commentateurs, la référence à un armement similaire à celui des Romains atteste de toute évidence l’emploi par Tacfarinas d’une infanterie lourde[94]. Mais, contrairement à ce qui est souvent affirmé, l’adoption d’une organisation in modum Romanum n’implique pas en soi l’introduction d’une nouvelle catégorie de troupes. Comme on l’a vu, une comparaison avec le récit du Bellum Iugurthinum suffit à réfuter l’idée que les Numides étaient totalement étrangers à l’univers de la bataille rangée. Il pouvait donc tout aussi bien s’agir de réorganiser une tradition existante, en la perfectionnant sur un modèle romain qui avait fait ses preuves[95]. Notons en outre que, à y regarder de près, le texte de Tacite ne dit pas que Tacfarinas fut celui qui équipa pour la première fois ses troupes à la romaine. Il se contente de décrire une répartition des tâches de commandement entre le chef numide et son allié maure Mazippa. Pendant que le second se charge de conduire les raids confiés aux troupes légères (cum leui copia), le premier en profite pour exercer des troupes déjà armées à la romaine, selon un schéma au fond très banal, souvent attesté dans nos sources à propos des légions elles-mêmes[96].

De fait, comme à l’époque de Jugurtha, la guérilla numide n’est pas immédiate, mais naît des revers essuyés par Tacfarinas face aux troupes romaines. Cette fois, il faut attendre une seconde défaite près de Thala, contre un petit détachement de vétérans, pour inciter le chef numide à plus de circonspection. Encore Tacite précise-t-il que la tactique d’évitement et de harcèlement ne fut pas suivie avec suffisamment de constance :

Sed Tacfarinas, perculsis Numidis et obsidia aspernantibus, spargit bellum, ubi instaretur cedens ac rursum in terga remeans. Et, dum ea ratio barbaro fuit, inritum fessumque Romanum impune ludificabatur ; postquam deflexit ad maritimos locos, inligatus praeda, statiuis castris adhaerebat. Missu patris Apronius Caesianus cum equite et cohortibus auxiliariis, quis uelocissimos legionum addiderat, prosperam aduersum Numidas pugnam facit pellitque in deserta[97].

On peut observer ici que la phrase dum ea ratio barbaro fuit suggère explicitement que le recours à une tactique de dispersion (spargere bellum) répondait bien à des choix circonstanciels, que chaque belligérant pouvait d’ailleurs effectuer en fonction du rapport de force. Ainsi les généraux romains cherchaient-ils également adapter leur tactique à celle de l’adversaire : mox aduersum artes Tacfarinatis haud dissimili modo belligeratum[98]. On considère généralement que les Romains en viennent ici, en désespoir de cause, à s’inspirer de la guérilla numide, de même que Tacfarinas aurait auparavant tenté d’organiser ses troupes à la romaine[99]. Mais la formule de Tacite rappelle surtout de très près celle employée par Salluste à propos de Metellus après la bataille du Muthul : statuit non proeliis neque in acie sed alio more bellum gerundum[100]. Il est donc clair que nous sommes ici dans le registre du choix tactique et que nos sources expriment avant tout l’idée que les armées romaines, préparées à la bataille rangée, n’étaient pas non plus prises au dépourvu dans le cadre d’autres modes de confrontation. Ainsi, les gouverneurs successivement opposés au Numide (d’abord Junius Blaesus, puis Publius Dolabella) le tiennent en échec en divisant leurs forces en plusieurs corps qui limitent les possibilités de retraite et de dispersion de l’adversaire. Cette tactique de harcèlement se poursuit même pendant l’hiver, depuis des castella installés à proximité du théâtre des opérations : per expeditos et solitudinum gnaros, mutantem mapalia Tacfarinatem proturbabat[101]. Toutefois, Tacite précise bien que cet effort n’était jamais véritablement mené à son terme par manque d’intérêt et de volonté des généraux romains qui se satisfaisaient ordinairement de repousser ainsi Tacfarinas, chose qui aux yeux de l’auteur suffit à expliquer la durée du conflit[102]. L’épisode qui clôt la guerre rappelle beaucoup l’issue de celle contre Jugurtha : les Romains attaquent par surprise le camp des Numides et les massacrent tous en profitant de leur impréparation[103]. Faut-il y voir un souvenir du récit de Salluste ? Tout le suggère[104]. Mais, pour notre propos, il est préférable d’insister sur le fait que deux historiens latins majeurs considéraient des victoires remportées dans de telles conditions (qui impliquent ruse et renseignement) comme le résultat d’opérations militaires intelligemment conduites. Nulle réprobation, bien au contraire, nulle idée de déloyauté : l’habileté de Marius en tant que général en 106 av. J.-C. et celle de Dolabella en 23 ap. J.-C. sont mises en valeur par chacun des récits[105].

L’exemple des guerres numides montre, dans les deux cas, que le recours à une tactique de guérilla est indéniable, mais également qu’il ne s’agit que de la forme prise par le conflit dans un second temps, après l’échec de confrontations directes. Et ceci vaut y compris du point de vue romain, puisque malgré sa victoire au Muthul, Metellus estimait ne pas avoir la certitude de remporter la décision en bataille rangée. On retrouve finalement un schéma assez proche de celui de la guerre des Gaules où la stratégie de 52 apparaît plus comme une exception que comme la norme. À ce titre, il est intéressant de relever que Jugurtha et Tacfarinas, tout comme Vercingétorix, sont crédités par les sources d’une expérience de la guerre romaine, en tant qu’auxiliaires[106]. Salluste emploie même le terme d’imperator pour qualifier Jugurtha (Tacfarinas est seulement dux pour Tacite), ce qui le met sur le même plan que les généraux romains auxquels il est opposé[107]. Il est tentant de rapprocher cet élément du passage que nous avons commenté précédemment à propos de l’expédition d’Aquitaine. Le refus du choc frontal, le harcèlement, la perturbation des lignes de communication et de ravitaillement y apparaissent comme une leçon retenue de Sertorius, considéré par nos sources comme l’un des généraux romains les plus capables de son temps[108]. Si Jugurtha (et dans une moindre mesure Tacfarinas) est présenté comme un imperator, c’est parce qu’il manifeste la science du combat qu’on attend d’un général digne de ce nom, par une maîtrise égale ou supérieure de toutes les ressources tactiques auxquels les généraux romains recouraient eux-mêmes. Après son récit de la bataille du Muthul, Salluste écrit du reste :

Eo modo inter se duo imperatores summi uiri certabant, ipsi pares, certerum opibus disparibus. Nam Metello uirtus militum erat, locus aduorsus ; Iugurthae alia omnia praeter milites opportuna[109].

Ainsi, à lire les auteurs anciens, la guérilla n’est jamais présentée comme une forme de guerre en soi, typique de certains peuples ou même de certains conflits (à l’exception peut-être de ceux se déroulant dans certains zones montagneuses) : lorsque l’on épluche le témoignage des textes qui nous relatent les différents conflits, on s’aperçoit que des formes d’engagement indirect pouvaient être mises en œuvre par n’importe quel protagoniste, quel qu’il soit, et que les Romains en ont fait eux-mêmes un usage très fréquent. Il faudrait de ce point de vue étudier plus précisément le vocabulaire grec et latin employé pour décrire ce type d’opération. Une telle étude excède les limites de ce travail, et il n’existe pas de travaux directement sur ce sujet[110]. On a pu faire valoir que tous les mots latins généralement utilisés dans ce contexte appartiennent à la sphère sémantique de la tactique : c’est le cas par exemple de concursatio, excursio, leuia certamina, insidiae, leue ou minus proelium. Cependant, je ne crois pas que cela exprime le dédain des Romains pour une forme de lutte qu’ils répugnaient à considérer comme une vraie guerre[111]. Ce serait oublier que, dans les sources, ce vocabulaire qualifie indifféremment les opérations des Romains et celles de leurs adversaires[112]. Cela montre plutôt qu’aux yeux des Anciens, ce type de moyens pouvait se révéler indispensable pour adapter la tactique en fonction des circonstances, y compris (et même surtout) dans le cadre d’une guerre dont l’objectif stratégique restait la décision en bataille rangée. N’oublions pas de ce point de vue que, parmi toute la littérature stratégique antique conservée, il n’y a aucun ouvrage traitant spécifiquement de la guérilla. Certes, le traité attribué à l’empereur byzantin Nicéphore Phocas, qui date du Xe s. ap. J.-C., figure parfois en traduction sous le titre Traité sur la guérilla parce que le terme grec paradromçhj désigne techniquement un combat de harcèlement et de surprise[113]. Mais l’auteur se contente d’y énumérer un ensemble de préceptes ayant pour but de permettre à une petite troupe de venir à bout d’armées supérieures en nombre, à l’occasion d’un récit des opérations militaires dans les thèmes frontaliers du Taurus dans les années 940-950 ap. J.-C[114]. Il ne s’agit donc pas d’un véritable traité théorique qui définirait une manière particulière de mener une guerre, mais d’une série d’exemples insistant sur l’utilité de certaines tactiques dans certaines circonstances[115]. Ce faisant, le texte se présente explicitement comme un appendice au traité de tactique plus général de Léon VI[116]. Dans le contexte de la pensée stratégique de l’Antiquité, le combat de harcèlement et de surprise, l’embuscade et la ruse représentaient les auxiliaires indispensables de toute stratégie. C’est une dimension souvent sous-estimée de la guerre antique classique, et pourtant omniprésente dans les sources littéraires, et pas seulement dans les nombreux ouvrages de stratagèmes dont les Anciens grecs et romains étaient si friands[117].

De ce point de vue, il faut rappeler que l’ensemble de la panoplie de la tactique indirecte avait notamment pour but de limiter les caprices imprévisibles de la Fortune, à laquelle la bataille rangée était par nature soumise aux yeux des Anciens[118]. Avant d’accepter une bataille rangée, il fallait donc se soucier de prendre toutes les dispositions susceptibles d’assurer à ses troupes l’avantage dans un type de combat si aléatoire. Pour les Romains, le bon général était par conséquent celui qui n’engageait pas inconsidérément ses troupes[119]. Mieux encore, le général vraiment digne d’admiration était celui qui n’acceptait jamais le combat, à moins d’avoir préalablement placé l’adversaire dans une situation (topographique, matérielle ou psychologique) qui mettait indiscutablement celui-ci en état d’infériorité, au moins temporairement. Affronter un adversaire désorganisé ou démoralisé diminuait en effet le risque de voir l’engagement tourner à l’avantage de celui-ci : toute l’habileté du général consistait donc à déstabiliser par tous les moyens l’adversaire afin d’être en mesure de lui porter ensuite un coup fatal. Cette conception n’était d’ailleurs pas propre aux Romains, puisqu’elle imprégnait déjà fortement la guerre hellénistique, ce que montre le fait qu’au milieu du IIe s. av. J.-C., Polybe exprime lui-même ce principe sous forme de maxime au livre IX de ses Histoires[120]. Le déséquilibre du rapport de force entre les deux armées adverses pouvait être obtenu en affaiblissant l’ennemi avant la rencontre, ou bien en exploitant opportunément une erreur commise par celui-ci. Ruse, harcèlement, embuscade et, plus généralement, stratagèmes de toutes sortes, faisaient donc partie intégrante de la manière romaine de faire la guerre, même si cet aspect a souvent été minimisé par l’historiographie moderne[121]. Il est ainsi très remarquable que, dans son recueil d’exempla écrit à la fin du Ier s. ap. J.-C., Frontin consacre le plus long de ses chapitres à l’art des embuscades et l’illustre par de nombreux cas tirés de l’histoire romaine[122]. On ne saurait mieux exprimer à la fois l’importance et la banalité du recours à cette pratique chez les généraux romains. Quant à Végèce, qui écrit à la fin du IVe s. ap. J.-C., il multiplie également les incitations à user de la ruse et de la surprise, ce qui est manifestement pour lui de l’ordre de l’évidence[123].

Que peut-on conclure de cette série de remarques et d’observations ? Il me semble d’abord qu’on aurait tort, pour l’Antiquité, d’envisager l’existence d’un monde à part de la guérilla, avec son milieu spécifique (on l’a vu à propos des Ménapes pour les bois et les marais) et avec des protagonistes qui y seraient, presque par nature, prédisposés (on l’a suggéré à propos des Gaulois, des Germains ou des Numides, mais on pourrait en dire autant des Ibères, des Celtibères, ou des Lusitaniens). En réalité, comme le savent bien tous ceux qui se sont intéressés à cette question, derrière le terme ambigu de « guérilla », on retrouve des techniques militaires communes à différents types de guerre et dont le dénominateur commun, celui qui nous importe, est de découler toujours d’un rapport du faible au fort[124]. Les quelques exemples sur lesquels nous nous sommes attardés montrent ainsi que le choix d’une tactique de harcèlement et de surprise, voire d’une tactique de terre brûlée, est fait par celui qui se sent d’emblée trop faible (cas des Ménapes), ou bien par celui qui s’imagine qu’il peut le devenir malgré les moyens dont il dispose (cas de Metellus) ou bien encore par celui qui prend conscience de son infériorité tactique et opérationnelle, même si celle-ci n’est pas nécessairement perçue comme définitive (cas de Jugurtha ou de Tacfarinas). À l’époque moderne et contemporaine, la guérilla cesse d’être exclusivement une technique militaire pour revêtir une signification politique, voire idéologique qui, inaugurée avec la Guerre d’Indépendance espagnole, finit par l’emporter à partir de la Seconde Guerre mondiale et substitue ainsi définitivement une valeur exclusivement politique (une stratégie de conquête du pouvoir par la déstabilisation d’un pouvoir existant) à un concept purement militaire (une tactique d’affaiblissement de l’armée adverse sur le terrain). Ce changement de nature de la guérilla est un phénomène essentiel, souligné par tous les commentateurs[125]. Ceci explique que, par « guérilla », on entende désormais spontanément le type de phénomène issu de cette évolution et symbolisé par la résistance populaire à un pouvoir de type oppresseur[126]. La « guérilla » est devenue pour nous l’image même de la « guerre du peuple »[127]. Il n’est pas étonnant que les guerres antiques assimilées anachroniquement à des guerres de libération nationale (guerre des Macchabées, guerre des Gaules, guerre des Juifs) aient été toujours lues à travers le prisme (ici déformant) d’une guérilla de ce type. Dans ce contexte, il me semble donc que certains des « problèmes de la guérilla antique » (pour paraphraser le titre des deux volumes issus des travaux du Centre de Recherches Comparées sur les Sociétés Anciennes[128]) s’expliquent notamment parce que l’on a tendance à prendre généralement la partie pour le tout, en fonction de l’image préétablie que l’on se fait des belligérants (et parfois de l’image qu’en donnent complaisamment certaines de nos sources). De cette façon, le débat sur la guérilla antique est vicié par une double arrière‑pensée idéologique : celle des Grecs et des Romains, d’une part, qui sont prompts à dénoncer vigoureusement chez les autres ce qu’ils pratiquent eux-mêmes allègrement[129] ; celle des Modernes, d’autre part, qui plaquent sur les guerres impérialistes menées par Rome un schéma explicatif du type « nord-sud », marqué par le modèle des guerres de résistance à la colonisation au XIXe s. et surtout par les guerres de libération du XXe s.[130] Dès lors, les techniques de combat associées à la guérilla (refus du combat rapproché, harcèlement, embuscade, raids) n’attirent l’attention des historiens que lorsqu’elles sont mentionnées dans les sources à propos des barbares (en même temps qu’on néglige du coup les informations qui nous montrent l’existence d’autres conceptions) ; à l’inverse, elles sont minimisées à propos des Romains (pour lesquels on ne retient systématiquement que la bataille rangée). Lorsque la tactique indirecte est le fait des barbares adversaires des Romains, la cause est entendue : il s’agit forcément d’une guérilla. Pourquoi ? Parce qu’inconsciemment (ou parfois délibérément), on associe sans y prendre garde cette notion de guérilla à la forme que doit prendre la lutte d’un peuple militairement faible contre un envahisseur militairement fort (définition que revêt la guérilla depuis 1945). En revanche, lorsque cette même tactique est le fait des Romains (et les exemples en sont innombrables dans les sources), on ne tire pas la même conclusion : on se contente de l’appeler stratagème lorsqu’on accepte de la considérer comme un mode de combat régulier (ce qu’elle est), ou bien on la considère un peu hâtivement, et bien à tort, comme une exception. Ainsi, il ne s’agit pas de nier l’existence d’une guérilla antique, dont nous avons en effet de nombreux exemples. Au contraire, en cherchant à replacer les épisodes attestés dans le contexte précis qui est le leur, il convient de restituer à cette pratique toute son importance dans la guerre antique, mais sans se laisser enfermer dans des oppositions factices entre Romains et Barbares[131]. De ce point de vue, on hésitera à suivre A. Goldsworthy quand il prétend que les adversaires de Rome étaient incapables de se combattre de cette façon[132]. En revanche, on s’accordera avec lui pour reconnaître que les armées romaines s’y montrèrent, pour leur part, particulièrement efficaces et redoutables.

François Cadiou, Professeur d’Histoire romaine – Université Bordeaux Montaigne

Notes :

[1]. N. Wood, « Xenophon’s Theory of Leadership », C&M 25, 1964, p. 33-66, et notamment p. 38-40 : il rappelle cependant que cette réputation est davantage vraie chez les spécialistes de stratégie, comme T. A. Dodge, J. M. Scammel, O. L. Spaulding ou J. F. C. Fuller, que chez les universitaires. On trouve néanmoins un éloge appuyé des conceptions de Xénophon en la matière chez E. Delebecque, Essai sur la vie de Xénophon, Paris 1957, p. 504, qui voit dans le chef des Dix Mille « l’ancêtre de la cavalerie moderne, le premier théoricien des points d’appui cerclés », qui aurait en outre « prévu les avantages d’une attaque inopinée comme à Pearl Harbour et les dangers des expéditions géantes comme les campagnes de Russie ». Sur ce thème, voir en dernier lieu G. Hutchinson, Xenophon and the Art of Command, Londres 2000, notamment p. 180-223, où l’auteur dresse un parallèle inattendu entre Xénophon et Sun-Tzu, évoquant (p. 36) « a commonality of approach to the essentials of warfare in both East and West ».

[2]. Xén., Hipp., VII, 8-15.

[3]. Certains éléments incitent d’ailleurs à penser que, dans ce traité, la véritable innovation proposée par Xénophon n’était pas de préconiser le harcèlement, mais consistait au contraire à transformer une partie de la cavalerie en force de choc : A. Blaineau, « Charge de cavalerie, choc ou esquive : sur un problème rencontré dans l’Hipparque de Xénophon » dans J.-P. Bois dir., Dialogue militaire entre Anciens et Modernes, Rennes 2004, p. 21‑22.

[4]. Xén., Hell., IV, 5, 11-17 ; sur cette bataille de Léchaion : A. Konecny, « Katekopsen ten moran Iphikrates. Das Gefecht bei Lechaion im Frühsommer 390 v. Chr. », Chiron 31, 2001, p. 79-127 ; sur les réformes attribuées dans ce domaine à Iphicrate : Diod., XV, 44, 2-4 ; J. K. Anderson, Military Theory and Practice in the Age of Xenophon, Berkeley-Los Angeles 1970, p. 121-132 ; sur l’emploi des peltastes : J. P. G. Best, Thracian Peltasts and their Influence on Greek Warfare, Groningen 1969. Plus généralement, sur les mutations de la guerre grecque consécutives à la guerre du Péloponnèse : J. Kromayer, G. Veith, Heerwesen und Kriegsführung der Griechen und Römer, Munich 1928, p. 93-95 ; J.-P. Vernant éd., Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Paris 1968, rééd. 1999, en particulier les articles de P. Vidal-Naquet (notamment p. 228-234) et de J. de Romilly (notamment p. 284-285) ; J. K. Anderson, op. cit. ; S. Le Bohec-Bouhet, « Les techniques de la guerre au IVe s. » dans F. Prost éd., Armées et sociétés de la Grèce classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve et IVe s. av. J.-C., Paris 1999, p. 257-275 ; G. Hutchinson, op. cit., p. 224-241.

[5]. L’historiographie admettant traditionnellement l’incompatibilité entre la guerre hoplitique et les ressources de la tactique indirecte (embuscade, harcèlement, surprise, stratagèmes), on pense généralement que ces dernières ne se sont développées qu’au moment où s’affaiblissait la mentalité hoplitique : W. K. Pritchett, The Greek State at War, II, Berkeley-Los Angeles-Londres 1974, p. 173 et 186-187 ; E. Heza, « Ruse de guerre – trait caractéristique d’une tactique nouvelle dans l’œuvre de Thucydide », Eos 62, 1974, p. 242-243. Toutefois, les travaux les plus récents tendent à rejeter cette opposition factice : D. Whitehead, « Klope polemou. “Theft” in ancient Greek warfare », C&M 39, 1988, p. 51-53 ; K. Mataranga, « La ruse dans la guerre » dans P. Brun éd., Guerres et sociétés dans les mondes grecs (490-322), Paris 1999, p. 21-28. Depuis peu, l’idée d’une coexistence de ces deux conceptions tend même à s’imposer : P. Krentz, « Deception in Archaic and Classical Greek Warfare » dans H. van Wees éd., War and Violence in Ancient Greece, Londres 2000, p. 167-200, et notamment p. 177 : « Homeric and classical Greeks, therefore, thought, spoke, and acted similarly with regard to deception. » ; H. Van Wees, Greek Warfare : Myths and Realities, Londres 2004, p. 132-133, pour qui « Greek warfare had two faces » (p. 150) ; J. E. Lendon, Soldiers & Ghosts. A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven-Londres 2005, p. 83-89 (« In reality Greek hoplite warfare existed in perennial tension between battle conducted according to understood rules and the crafty subversion of those rules. ») et aussi p. 105-106. Pour une position intermédiaire, voir D. Bouvier, « De la plaine de Troie au champ de bataille hoplitique : la tradition d’une guerre sans ruse en Grèce ancienne » dans H. Olivier, P. Giovannelli-Jouanna et Fr. Bérard éds., Ruses, secrets et mensonges chez les historiens grecs et latins. Actes du colloque de Lyon (18-19 septembre 2003), Lyon 2006, p. 27-50.

[6]. Voir à ce sujet les critiques de J. Lynn, De la guerre. Une histoire du combat des origines à nos jours, Paris 2006 (2003 pour l’éd. angl.), en particulier p. 51-62 : il montre comment une telle opposition a été popularisée pour l’Antiquité grecque par V. D. Hanson (dans Le modèle occidental de la guerre. La bataille d’infanterie dans la Grèce classique, Paris 2004 [1989 pour l’éd. angl.] et Carnage et culture. Les grandes batailles qui ont fait l’Occident, Paris 2002 [2000 pour l’éd. angl.]) et sert aujourd’hui dans le monde anglo-saxon à nourrir une thèse essentialiste contestable, opposant Orient et Occident, dont on retrouve l’écho chez J. Keegan, Histoire de la guerre, du néolithique à nos jours, Paris 2000 (1993 pour l’éd. angl.).

[7]. Ce paradoxe est souvent relevé avec surprise par ceux qui admettent que les adversaires de Rome n’avaient d’autre choix que de mener une guérilla contre Rome, en raison de leur infériorité militaire. W. Laqueur, Guerillas : A Historical and Critical Study, Boston 1976, p. 12 s’étonne ainsi : « It is therefore surprising that guerrilla tactics were not used against the Romans with greater success » ; voir également J. Ellis, From the Barrel of a Gun : a History of Guerrilla, Revolutionary and Counter-insurgency Warfare, from the Romans to the Present, Londres 1995 (1ère éd. 1976), p. 24. Les réflexions de ces auteurs sont reprises à l’identique par E. Cecchini, Storia della guerriglia dall’Antichità all’era nucleare, Milan 1990, p. 20 et 34.

[8]. Cette différence tient notamment à une idée contestable mais répandue, selon laquelle, par opposition aux Grecs prompts à privilégier la metis, les Romains seraient le peuple de la fides, hostile par essence à la ruse et aux stratagèmes : G. Brizzi, I sistemi informativi dei Romani. Principi e realtà nell’età delle conquiste oltremare (218‑168 a.C.), Wiesbaden 1982 ; Id., « Guerre des Grecs, guerre des Romains : les différentes âmes du guerrier ancien », CCG 10, 1999, p. 33-47 ; G. Achard, « César et la ruse » dans H. Olivier, P. Giovannelli‑Jouanna et F. Bérard éds., op. cit., p. 92-93 ; B. Pagnon, « Dissimuler et paraître chez Ammien Marcellin » dans H. Olivier, P. Giovannelli‑Jouanna et F. Bérard éds., op. cit., p. 171-173. Les limites d’une telle approche ont pourtant été à plusieurs reprises mises en évidence : E. L. Wheeler, Stratagem and the Vocabulary of Military Trickery, Leyde 1988, p. x-xiv ; D. Dawson, The Origins of Western Warfare. Militarism and Morality in the Ancient World, Oxford 1996, p. 152-157 ; R. M. Sheldon, Intelligence Activities in Ancient Rome. Trust in the Gods, but Verify, Londres-New York 2005, notamment p. 34‑36.

[9]. A. K. Goldsworthy, The Roman Army at War, 100 BC-AD 200, Oxford 1996.

[10]. Trad. fr. : J. Keegan, Anatomie de la bataille. Azincourt 1415, Waterloo 1815, La Somme 1916, Paris 1993.

[11]. Voir en particulier les critiques d’E. L. Wheeler, « Battles and frontiers », JRA 11, 1998, p. 644-651. Pour un jugement moins sévère sur l’apport de cette New Military History à l’histoire de la guerre romaine : V. D. Hanson, « The modern historiography of ancient warfare » dans Ph. Sabin, H. Van Wees et M. Whitby éds., The Cambridge History of Greek and Roman Warfare, vol. 1 Greece, the Hellenistic World and the Rise of Rome, Cambridge 2007, p. 17-18 ; L. Loreto, Per la storia militare del mondo antico: prospettive retrospettive, Naples 2006, p. 191-199 ; Y. Le Bohec, « L’histoire militaire de l’Empire romain » dans Id., L’armée romaine en Afrique et en Gaule, Stuttgart 2007, p. 11.

[12]. Fr. E. Adcock, The Roman Art of War under the Republic, Cambridge 1940.

[13]. Voir également A. K. Goldsworthy, The Complete Roman Army, Londres 2003.

[14]. Ou bien, lorsqu’une entrée existe malgré tout, elle renvoie exclusivement aux pratiques des adversaires des Romains : R. M. Sheldon, op. cit. ; Ph. Sabin, H. Van Wees et M. Whitby éds., op. cit. et Id., vol. 2 : Rome from the Late Republic to the Late Empire, Cambridge 2007 ; J. Roth, Roman Warfare, Cambridge 2009.

[15]. Ed. Luttwak, La grande stratégie de l’Empire romain, Paris 1987 pour la trad. fr. (l’édition originale remonte à 1976). On trouvera un exposé des principales critiques adressées à la position défendue par ce livre dans : B. Isaac, « Luttwak’s “Grand Strategy” and the Eastern Frontier of the Roman Empire » dans D. H. French, C. S. Lightfoot, Eastern frontier of the Roman Empire. Proceedings of a colloquium held at Ankara in sept. 1988, Oxford 1989, p. 231-234. Sur la controverse elle-même : L. Loreto, Per la storia…, p. 62-96.

[16]. Ed. Luttwak, La grande stratégie…, p. 32-38. Une telle idée ne lui est pas cependant particulière : on la trouve déjà suggérée chez Fr. Adcock, op. cit., p. 69.

[17]. Cette absence du terme guérilla dans l’index persiste ainsi dans le plus récent état de la question sur l’histoire de l’armée romaine : P. Erdkamp éd., A Companion to the Roman Army, Oxford 2007. Il est significatif également que plusieurs ouvrages d’ensemble sur l’histoire de la guerre réservent la notion de guérilla à d’autres cultures ou à d’autres époques : par exemple, à l’Asie centrale dans Ph. De Souza éd., The Ancient World at War. A global history, Farnborough 2008, ou aux seules périodes médiévales, modernes et contemporaines dans G. Parker éd., The Cambridge Illustrated History of Warfare : the Triumph of the West, Cambridge 2008.

[18]. A. Goldsworthy, The Roman Art.., p. 41.

[19]. Ibid., p. 51-52 et 60.

[20]. Ibid., p. 76-115 et notamment p. 78.

[21]. Voir aussi A. Goldsworthy, The Complete.., p. 168. Sur le prisme déformant des sources classiques qui privilégient les récits de bataille rangée pour des raisons axiologiques, voir les remarques d’A. Goldsworthy lui‑même et de C. Gilliver dans Ph. Sabin et al. éds., op. cit., vol. 2, p. 94 et 141-143. Tous deux insistent sur le fait que, sous le Haut-Empire, une grande partie des conflits dans lesquels l’armée romaine était impliquée relevaient en réalité plutôt d’un « low-intensity warfare ».

[22]. A. Goldsworthy, The Roman Art.., p. 60-68.

[23]. Ibid., p. 78 : « The supposed vulnerability of the Roman army to guerrilla warfare is a myth derived from a misunderstanding of the evidence and of the nature of warfare in this period. (…) Not only was it capable of fighting a guerrilla war, but it was actually better at this than most of its opponents (…) ».

[24]. J. Harmand, La guerre antique de Sumer à Rome, Paris 1973, p. 185 ; W. Laqueur, op. cit., p. 5-7 ; J. Ellis, op. cit., p. 34. Il est vrai que la majorité de ces travaux répugnent néanmoins à considérer que ces pratiques appartenaient pleinement aux conceptions romaines de la guerre. Ainsi R. B. Asprey, War in the Shadows : The Guerilla in History, New York 1994 (1ère éd. 1975), p. 22, tout en admettant que les Romains ont aussi pratiqué les tactiques de guérilla, estime cependant qu’ils ne l’ont fait que contraints et forcés par certains adversaires. L’étude récente de G. Breccia, « Grandi imperi e piccole guerre. Roma, Bizancio e la guerriglia. I », Medioevo greco 7, 2007, p. 13-68, ne fait que reprendre un tel point de vue : selon cet auteur, « i Romani si mostrarono (…) abili nell’affrontare la guerriglia » (p. 67), mais ils ont pratiqué cette contre-guérilla « sempre controvoglia, quasi vergognandosene » (p. 14). De même, L. Loreto, « Pensare la guerra in Cesare » dans D. Poli éd., La cultura in Cesare (atti del convegno internazionale di studi, Macerata-Matelica, 30 aprile-4 maggio 1990), Rome 1993, p. 137, souligne les qualités particulières de César en matière de contre-guérilla, mais se sent obligé de supposer que le proconsul des Gaules devait cette habileté à son expérience antérieure de lutte contre les Lusitaniens.

[25]. G. Brizzi, Le guerrier de l’Antiquité classique. De l’hoplite au légionnaire, Paris 2004, p. 52‑62. On retrouve ce type d’approche dans G. Brizzi, « Prolegomeni ad una definizione delle guerriglia antica » dans B. Cabouret, A. Groslambert, C. Wolff éds., Visions de l’Occident romain. Hommages à Yann le Bohec, Paris 2012, vol. 1, p. 413-432, qui s’inscrit dans le sillage de l’étude de G. Breccia, op. cit., et renvoie « al valore nativo, tutto istinto » des guérilléros antiques, dont les « guerrieri iberici » constituent à ses yeux le paradigme.

[26]. Caes., BG, III, 23, 3-6.

[27]. Caes., BG, III, 24, 2.

[28]. A. Deyber, « La guérilla gauloise pendant la guerre des Gaules (58-50 av. J.-C.) », Revue des Études Celtiques 24, 1987, p. 161.

[29]. On remarquera que A. Deyber, Les Gaulois en guerre. Stratégies, tactiques et techniques. Essai d’histoire militaire (IIe-Ier siècles av. J.-C.), Paris 2009, p. 347 prend en compte cette objection, mais sans faire référence toutefois aux travaux qui l’ont émise et sans non plus en tirer de conséquences par rapport au cœur de sa démonstration qui vise avant tout à mettre en évidence des « conceptions opposées de la guerre : celles des Gaulois d’un côté, celles des Grecs et des Romains de l’autre côté » (p. 33).

[30]. W. Laqueur, op. cit., p. vi, qui va jusqu’à affirmer : « the term has become almost meaningless, partly as the result of indisciminate use but also because there are, in fact, some real difficulties. ». Voir aussi p. 386.

[31]. P. Dabezies, « Guérilla » dans T. de Montbrial, J. Klein dir., Dictionnaire de stratégie, Paris 2000, p. 273.

[32]. E. L. Wheeler, « Battles and Frontiers », p. 646.

[33]. A. Goldsworthy, The Roman Art.., p. 46.

[34]. N. Horta Rodríguez, « La législation de la guérilla dans l’Espagne envahie (1808-1814) », Revue Historique des Armées 165, 1986, p. 26-45.

[35]. W. Laqueur, op. cit., p. 3 ; cette distinction est insuffisamment faite, en revanche, par L. Keeley, Les guerres préhistoriques, Monaco 2002 (1996 pour l’éd. angl.) qui a pourtant beaucoup contribué à renouveler l’approche de la guerre primitive. Même confusion entre guérilla et guerre primitive, chez L. H. Gann, Guerillas in History, Stanford 1971, p. 2.

[36]. Voir, à titre d’exemple, l’analyse proposée dernièrement par G. Brizzi, « Prolegomeni… ».

[37]. A. Deyber, Essai sur les manifestations et les caractères de la résistance à l’impérialisme romain (2e siècle av. J.-C. à 21 ap. J.-C.) ou les primitifs de la guérilla et de la subversion dans la Gaule préromaine et romaine, mémoire dactylographié du Service Historique de l’Armée de Terre, Paris 1981 ; Id., « Les racines de la guérilla occidentale », Armées d’aujourd’hui 106, 1985, p. 69-71 ; Id., « Une guerre défensive manquée : la guérilla gauloise contre la seconde conquête romaine de la Gaule, 58-50 av. J.-C. (parties 1 et 2) », Revue Historique des Armées 165, 1986, p. 59-77 ; Id., « Une guerre défensive manquée : la guérilla gauloise contre la seconde conquête romaine de la Gaule, 58-50 av. J.-C. (partie 3) », Revue Historique des Armées 167, 1987, p. 59-77 ; Id., « La guérilla gauloise… ». Cet auteur oppose ainsi Ambiorix et Vercingétorix, le premier étant présenté comme le paradigme du chef gaulois traditionnel (d’une façon « conforme aux usages », c’est-à-dire privilégiant la guérilla) au contraire du second qui ferait figure de novateur en ayant tenté la synthèse de cette conception traditionnelle avec celle de la guerre dite « classique » : A. Deyber, « Ambiorix et Vercingétorix. Entre guerre traditionnelle et modernité » dans V. Guichard, F. Perrin dir., L’aristocratie celte à la fin de l’âge du Fer (IIe s. av. J.-C., Ier s. ap. J.-C.). Actes de la table ronde des 10 et 11juin 1999, Glux-en-Glenne 2002, p. 259-267. Pour lui, l’échec final de Vercingétorix s’expliquerait d’ailleurs par l’incapacité de ses troupes à répondre à ces nouvelles exigences : « les Gaulois étaient plus aptes au combat mobile d’usure qu’à la guerre de ligne » (Ibid., p. 265). Les principales conclusions de ces différentes études sont reprises dans A. Deyber, Les Gaulois en guerre… et ont été souvent suivies sans discussions, par exemple par J.-L. Brunaux, Guerre et religion en Gaule. Essai d’anthropologie celtique, Paris 2004, p. 70-71.

[38]. Sur ce point, il est révélateur que A. Deyber, Les Gaulois en guerre… se réfère systématiquement (par exemple p. 352) au traité de C. E. Calwell, Small Wars. A Tactical Textbook for Imperial Soldiers, s. l. 1896.

[39]. A. Deyber, Essai sur…, p. 40-44 ; Id., « Une guerre défensive manquée… (parties 1 et 2) », p. 60. Idée reprise également dans A. Deyber, Les Gaulois en guerre…, notamment p. 419, bien que l’auteur ait nuancé son propos dans ce dernier livre en admettant l’existence, en parallèle, d’une authentique tradition de la bataille rangée chez les Gaulois.

[40]. Sur ces critères : L. H. Gann, op. cit., p. 2 ; W. Laqueur, op. cit., p. 393-409.

[41]. A. Deyber, « Une guerre défensive manquée… (parties 1 et 2) », p. 72 et Id., « La guérilla gauloise… », p. 163.

[42]. E. Gabba, Esercito e società nella repubblica romana, Florence 1973, p. 58 et surtout P. A. Brunt, « The Army and the Land in the Roman Revolution » dans The Fall of the Roman Republic, Oxford 1990, p. 240‑280 (1ère éd. 1962). Cette primauté du recrutement rural des légionnaires au ier s. av. J.-C. fait depuis l’objet d’un large consensus : J. Harmand, L’armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère, Paris 1967, p. 250-251 ; Cl. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris 1976, p. 177 ; A. Keaveney, The Army in the Roman Revolution, Londres-New York 2007, p. 16.

[43]. Argument repris dans : A. Deyber, « Les Celtes et la forêt pendant la guerre des Gaules » dans J.‑P. Amat, A. Corvol dir., Forêt et guerre (actes du colloque tenu à Paris, 7-10 octobre 1992), Paris 1994, p. 33-46 et A. Deyber, Les Gaulois en guerre…, p. 262 et 350-354.

[44]. Caes., BG, III, 28, 2.

[45]. Caes., BG, III, 28, 3 et 29, 1.

[46]. Caes., BG, III, 28, 1. Y. Le Bohec, César, chef de guerre, Monaco 2001, p. 210-212, insistant sur cette alia ratio, présente les Morins et les Ménapes comme les inventeurs d’une « forme rudimentaire de guérilla », dont il crédite ensuite les Eburons pour l’année 53 (Ibid., p. 236-238). Pour sa part, tout en considérant qu’il s’agit bien d’un cas de guérilla, L. Loreto, « Pensare la guerra… », p. 327, se garde prudemment d’en faire le reflet d’un particularisme gaulois.

[47]. Caes., BG, III, 29, 2. Bien entendu, il faut tenir compte, dans cette présentation des faits, de la volonté permanente de César de présenter les événements à son avantage. Sur les procédés rhétoriques employés à cette fin par César dans ce passage, voir par exemple M. Rambaud, L’art de la déformation historique dans les commentaires de César, Paris 1966 (1ère éd. 1952), p. 164 et 264, qui insiste par ailleurs sur l’habitude du proconsul des Gaules d’atténuer ses échecs par ce qu’il appelle des « ficelles dramatiques ».

[48]. Caes., BG, VI, 5, 4.

[49]. Caes., BG, VI, 5, 7 et 6, 1.

[50]. Caes., BG, VII, 20 et 21.

[51]. Du reste, ce n’est pas parce que l’emploi de telles techniques apparaît parfois dans nos sources qu’il faut nécessairement conclure à une pratique de la guérilla. C’est ce qu’a très justement rappelé récemment Y. Le Bohec, « Vénètes contre Romains (56 avant J.-C.) : la déception », Actes du colloque du CRUSUDMA (7 février 2009), Revue internationale d’histoire militaire 85, 2009, p. 88, selon qui les Vénètes « ne pratiquent pas la grande guerre, la vraie guerre, avec au moins une bataille, mais ils ne recourent pas non plus à la guérilla, avec ses raids et ses embuscades. Ils se bornent à se protéger ». Et l’auteur de conclure, p. 90 : « Du point de vue de l’histoire strictement militaire, on devine sans peine que les Vénètes n’avaient pas élaboré une théorie de la guerre et encore moins de la guérilla. Mais ils ont été mal compris par des historiens qui ont pensé que tous les hommes faisaient la guerre en suivant les mêmes principes. Les Vénètes se laissaient guider par l’empirisme et par leurs traditions, ce qui les a poussés, en 56, à faire de la petite guerre et à mener une guerre asymétrique. Pour eux, ce n’était qu’un moyen parmi d’autres. »

[52]. Le cas le plus net me semble concerner les opérations menées contre les Eburons en 53 av. J.-C. (Caes., BG, VI, 34). Mais il ne présente aucun caractère spécifique et trouve, par exemple, un parallèle avec la campagne conduite par Octave en Istrie, contre les Iapodes en 35 av. J.-C. (App., Illyr., 52-53).

[53]. Le texte de César suggère plutôt que les techniques de guérilla (voire de contre-guérilla) étaient pratiquées aussi bien par les Gaulois que par les Romains, en fonction des circonstances : Y. Le Bohec, César, La guerre des Gaules, avec une étude d’histoire militaire, Paris 2009, p. 22 et 55 ; Id., Alésia, 52 avant J.-C., Paris 2012, p. 41 et 48.

[54]. De ce point de vue, la thèse proposée par A. Deyber, Les Gaulois en guerre…, p. 438, selon laquelle les Gaulois de la Tène finale auraient été les inventeurs du concept de « guerre totale », au sens moderne du terme, me semble être tout à fait contestable et sans fondement aucun dans la documentation.

[55]. Strabon IV, 4, 2.

[56]. Bien au contraire, l’auteur anonyme du Bellum Africum, sans doute rédigé à la fin des années 40 av. J.‑C., peut même écrire explicitement l’inverse, lorsqu’il compare les opérations de César contre les Pompéiens en Afrique avec l’expérience antérieure de la guerre des Gaules : copias enim habebat in Gallia bellare consuetas locis campestribus et contra Gallos, homines apertos minimeque insidiosos, qui per uirtutem, non per dolum dimicare consuerunt ; tum autem erat ei laborandum ut consuefaceret milites hostium dolos insidias artificia cognoscere, et quid sequi, quid uitare conueniret. (B.Afr. 73.2).

[57]. Encore dernièrement : G. Breccia, op. cit., p. 23-39. Celui-ci considère notamment (p. 24) que, dans la péninsule Ibérique du IIe s. av. J.-C., « le legioni riuscirono a soffocare una guerrilla di violenza paragonabile a quella scatenatasi contro l’occupazione francese, destinata a restare altrattanto emblematica, nelle memoria storica degli antichi, dei possibili “disastri della guerra” », par référence ici au titre des célèbres gravures de Goya. L’ensemble de cet article, qui se contente de passer successivement en revue les différents conflits présentés comme les principales guérillas opposées aux armées romaines (guerre contre Viriathe, guerre contre Jugurtha, guerre des Gaules, guerre contre Tacfarinas, révolte de Boudicca, révoltes juives), apporte en fin de compte très peu par rapport aux études antérieures.

[58]. Fr. Cadiou, « Sertorius et la guérilla » dans Cl. Auliard, L. Bodiou dir., Au jardin des Hespérides. Histoire, société et épigraphie des mondes anciens. Mélanges offerts à Alain Tranoy, Rennes 2004, p. 297-314 et Id., Hibera in terra miles. Les armées romaines et la conquête de l’Hispanie sous la République (218-45 av. J.-C.), Madrid 2008, p. 173-203.

[59]. A. Goldsworthy, The Roman Art.., p. 78 : « who traditionally fought in this manner ». Sur une supposée préférence des Numides pour la guérilla, voir par exemple Ch. Hamdoune, Les auxilia externa africains des armées romaines (IIIe siècle av. J.-C. – IVe siècle ap. J.-C.), Montpellier 1999, p. 80-93. De même, M. Rachet, Rome et les Berbères. Un problème militaire d’Auguste à Dioclétien, Bruxelles 1970, p. 85 évoque à ce sujet « l’éternelle tactique des guerres africaines ». Dans le cas de Jugurtha, on a fait cependant remarquer qu’une telle interprétation ne tient pas suffisamment compte des arrière-pensées du récit de Salluste : H. Cameron, V. Parker, « A Mobile People? Sallust’s Presentation of the Numidians and their Manner of Fighting », PP 340, 2005, p. 33-57, défendent ainsi l’idée que la guérilla menée par Jugurtha fut un choix tactique, imposé par les circonstances, et non le trait de civilisation que l’historien latin veut laisser croire pour les besoins de son récit.