Les bombardements alliés sur la France ont débuté dès 1940, restant jusqu’en 1942 le monopole de la Royal Air Force britannique, avant l’engagement de l’Us Army Air Force cette même année suite à l’entrée en guerre des Etats-Unis en décembre 1941. Faibles la première année, ces actions aériennes offensives croissent en intensité à mesure du renforcement de la puissance des flottes de combat alliées, alors qu’à l’inverse la Luftwaffe se voit progressivement en bonne partie vidée de sa substance en France, rappelée sur le front Est puis sur le Reich pour contrer les raids alliés. Si l’automne 1943 marque une escalade sérieuse dans l’intensité des bombardements alliés, l’année 1944 est de loin la plus importante en termes de nombre de raids, de dégâts causés, de pertes militaires et de victimes civiles. Le printemps de cette cinquième année de guerre est marqué par la préparation du débarquement de Normandie, avec pour le volet aérien, deux grands plans : l’opération Point Blank et le Transportation Plan.

L’opération Point Blank vise à éliminer ou au moins fortement réduire la Luftwaffe, l’aviation de guerre nazie. Les actions alliées s’attaquent de toutes les manières possibles à la puissance aérienne adverse, depuis les chaînes de fabrication des usines jusque dans les airs, avec de gigantesques combats aériens d’attrition. Pour sa part, le Transportation Plan vise à frapper décisivement le système ferroviaire français, de manière à bouleverser ou tout du moins fortement ralentir le flux de renforts ennemis vers la tête de pont alliée lors de l’exécution du débarquement. Si l’opération Point Blank se concentre principalement sur le Reich, la majeure partie du Transportation Plan concerne la France, et dans une moindre mesure la Belgique.

L’été 1944 se signale par l’intensité maximale de pertes civiles, lorsque les bombardements aériens d’appui direct et indirect aux combats de la libération se mêlent aux frappes d’artillerie et mouvements offensifs et défensifs des belligérants. La présence de troupes allemandes sur le sol français jusqu’à la fin de la guerre implique une prolongation des bombardements alliés jusqu’en 1945, en Alsace et en Lorraine durant l’hiver, et aussi sur les poches de l’Atlantique jusqu’au printemps. Royan est dévastée en janvier 1945, Calais bombardée par erreur le 27 février 1945, et à une date aussi lointaine que le 1er mai 1945 des bombes frappent le sol français et tuent des civils au lendemain du suicide d’Hitler, sur l’île d’Oléron, prise d’assaut lors de l’opération Jupiter.

Les bombardements préparatoires au débarquement de Normandie constituent une phase particulière de la Seconde Guerre mondiale, peu connue du grand public et souvent même des plus avertis. Cette thématique a cependant tendance à sortir de l’oubli depuis plusieurs années grâce à des travaux universitaires référencés plus loin dans cet article. La recherche sur les bombardements alliés touche plusieurs thèmes d’étude, le militaire, la psychologie des foules, la propagande entre autres, alimentés en bonne partie par les fonds de la BDIC. Les lignes suivantes s’efforcent de se concentrer sur l’aspect militaire des bombardements préparatoires au débarquement de Normandie, et les efforts alliés pour évaluer (et justifier) les résultats obtenus, avec des exemples d’entrées possibles parmi les sources primaires et secondaires, avec les renvois de cotes disponibles à la BDIC.

La thématique militaire, logiquement importante pour une étude sur les bombardements aériens, repose sur de nombreuses notions, impossible à traiter ici de façon exhaustive, telles que la planification, la recherche opérationnelle, le renseignement, les opérations aux niveaux stratégiques et tactiques, et les résultats des attaques. Ce dernier aspect offre un angle de vue important sur la question de la nécessité des attaques alliées sur la France, parfois coûteuses non seulement en personnel militaire, mais aussi en civils d’un pays considéré comme allié. Après les énormes ressources dépensées dans les flottes de bombardiers jusqu’à la fin du conflit, de même que les pertes et destructions occasionnées, la justification des opérations aériennes par des enquêtes sur leur efficacité constituait ainsi un enjeu crucial.

Aussitôt après avoir pris pied en France durant l’été 1944, Britanniques et Américains dépêchent des équipes de spécialistes (Bombing Survey Unit) sur place pour analyser les effets des bombardements, afin de tenter d’évaluer les résultats obtenus. Débutées en Normandie, ces recherches se poursuivent jusqu’en Allemagne, ravagée par plusieurs années d’attaques aériennes et quelques mois de combats terrestres. Le 30 septembre 1945 l’équipe américaine (United Strategic Bombing Survey) publie ses résultats pour les champs de batailles européens [1] et la campagne du Pacifique [2], cette dernière terminée trois semaines plus tôt. Le rapport sur l’Europe se focalise principalement sur l’Allemagne, que le chef des forces aériennes stratégiques américaines en Europe, Carl Andrew Spaatz, se faisait fort de réduire avec ses seuls bombardiers. Plusieurs points importants se dégagent de ces résultats : au début de 1945, l’économie allemande était touchée de façon irréversible, impliquant une cessation des combats inévitables dans les mois à suivre. La domination aérienne alliée fut le facteur déterminant pour conduire à ce résultat, face à un adversaire capable de maintenir son industrie à un niveau d’efficacité important jusqu’en 1944. Les cibles les plus importantes furent les industries de base, d’hydrocarbures, de l’acier et chimiques, ainsi que le réseau de communication ferroviaire plutôt que les industries de produits finis telles que l’armement, plus aisées à disperser et à camoufler. Sans grande surprise, le rapport américain constate ainsi l’efficacité des cibles désignées pour l’USSTAF, et tacle au passage le rival britannique, le Bomber Command d’Arthur Harris. Ainsi, le ciblage d’aires urbaines (area bombing) pour influer le moral des civils en vue de créer un effondrement général, politique prônée par Harris et soutenue pendant la majeure partie de la guerre par Churchill et largement inspirée des théories non étayées d’avant-guerre, n’a pas produit de résultats significatifs. Sous la férule stricte et sans pitié des autorités nazies, les civils allemands ont continué de travailler sans se révolter, faisant montre d’une surprenante résistance à la terreur, gardant foi en la victoire ou tout au moins restant tout à fait passifs [3].

L’homologue britannique de l’USBS, le British Bombey Surving Unit, a lui bien plus de difficultés à voir le jour. Son directeur est Solly Zuckerman, le concepteur du Transportation Plan (destiné à paralyser le système ferroviaire français à la veille du débarquement) et conseiller scientifique du maréchal de l’air britannique Arthur Tedder, adjoint du général Dwight Eisenhower, commandant suprême d’Overlord. Doté d’un caractère entier, Zuckerman n’a jamais hésité durant la guerre à pleinement exposer ses conceptions du bombardement, quitte à heurter les barons de l’aviation stratégique Spaatz et Harris, et même susciter la réaction farouche de Churchill face au niveau supposé alarmant des pertes civiles. Son opposition à l’area bombing a de quoi ralentir la publication du BBSU, qui dans les faits s’éternise jusqu’à n’avoir jamais lieu officiellement. Ce rapport est aujourd’hui aisément accessible grâce à l’historien Sébastien Cox [4]. A l’instar de l’USSBS, Zuckerman critique assez sèchement le peu de résultat obtenu par la campagne aérienne destinée à rompre le moral des civils allemands, mais évoque logiquement le succès obtenu par son propre plan : « La raison fondamentale de la paralysie (des chemins de fer français) fut la rupture et la destruction de la machinerie nécessaire pour l’organisation, la régulation et le triage du trafic » [5]. L’auteur place la destruction des installations d’entretien et de réparation de locomotive comme ayant été la raison première de cette paralysie, avant les gares de triage, qui constituent cependant pour Cox la cible la plus importante. Le débat sur les « meilleures » cibles d’un système ferroviaire faisait déjà rage au cours des bombardements, et se poursuit longtemps après-guerre.

Un point de vue plus « neutre » sur la question est offert par une étude du bureau scientifique de l’armée française, qui n’a pas participé de façon significative aux bombardements sur l’Europe de 1944 à 1945 [6]. Le rapport français confirme largement l’efficacité du Transportation Plan, reprenant par ailleurs la même erreur d’appréciation en plaçant le manque de locomotives comme facteur premier de la baisse du trafic ferroviaire devant la destruction des triages. Les coupures tactiques de chemins de fer, une des actions rendues célèbres dans la représentation de la Résistance, n’ont eu qu’un faible impact dans les opérations militaires [7]. Les attaques de ponts métalliques sur la Seine préconisées par le Transportation Plan ont obtenu des résultats satisfaisants, bien plus que les campagnes dites de lignes d’interdictions sur la Loire et à l’est de Paris non prévues par le plan : « le trafic n’est pas fonction du nombre de ponts coupés, mais de l’état général du réseau » [8].

Un autre compte-rendu des opérations aériennes sur la France dans la première moitié de l’année 1944 est fourni par le chef de l’Allied Expeditionary Air Force(AEAF), le maréchal de l’air Sir Trafford Leigh-Mallory. Ce dernier contrôle les forces aériennes tactiques alliées chargées de préparer et d’appuyer le débarquement, incluant chasseurs-bombardiers et bombardiers légers, mais aussi théoriquement les bombardiers lourds nécessaires à la réalisation du Transportation Plan. L’opposition à voir les bombardiers stratégiques détournés de leur mission en Allemagne est cependant telle (alliée à une antipathie quasi générale envers le chef contesté de l’AEAF) qu’il faut nombre de réunions houleuses, de menaces de démission de Tedder et d’Eisenhower pour voir finalement les bombardiers effectivement remis sous contrôle non pas de Leigh-Mallory (pour ménager les susceptibilités), mais d’Eisenhower, ce qui revient dans les faits au même. En novembre 1944, Leigh-Mallory remet son rapport sur ses opérations à la tête de l’AEAF [9], publié à titre posthume en janvier 1945 après la disparition de ce dernier dans un accident d’avion le 14 novembre 1944. L’auteur, qui cherche assez naturellement à défendre son bilan, évoque la réussite, certaine au demeurant, de la contribution des forces tactiques alliées dans l’annihilation des batteries, des sites d’armes de représailles V, des dépôts de munitions, carburants, ponts, nœuds ferroviaires et autres cibles militaires avec force statistiques. Il passe en revanche sous silence le nom de Zuckerman, qui avait rejeté son propre plan initial, et n’évoque pas les douloureux bombardements des villages normands au matin du 6 juin 1944 et des jours suivants. Ces derniers, de nature à créer des road blocks destinés à entraver le mouvement routier des renforts ennemis, avaient été déconseillés par Solly Zuckerman mais appuyés par Leigh-Mallory et Montgomery, le chef des troupes terrestres du débarquement et confirmés par Eisenhower. Gênés par le mauvais temps, ces attaques ne créent guère de perturbations mais causent plusieurs milliers de victimes parmi les civils normands.

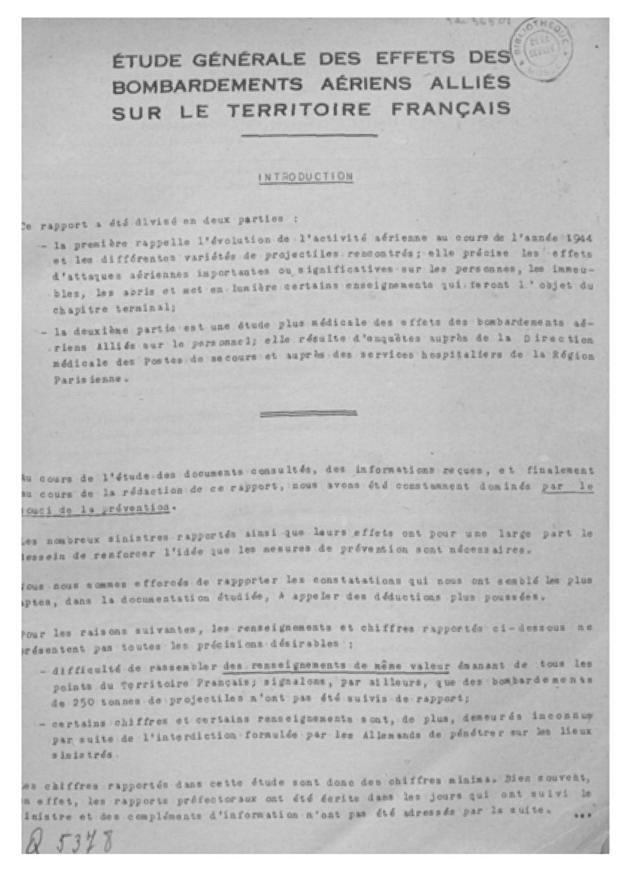

Au-delà de la mesure de l’efficacité des bombardements alliés sur la France, la quantification des destructions et des victimes civiles est bien moins abordée. Si Zuckerman évalue les victimes du Transportation Plan (avant le Jour J) à une douzaine de milliers de victimes [10] – dont six mille morts, bien loin des hécatombes redoutées par le Premier ministre britannique, les estimations pour l’été 1944 et l’ensemble de la guerre sont rares. Les médecins militaires Monnery et Auffret du bureau scientifique de l’Armée se risquent à produire un résultat d’enquête à la fin de la guerre [11]. Même si les chiffres sont décrits comme étant un minimum, les huit premiers mois de l’année 1944 accaparent près des deux-tiers des projectiles reçus par la France, avec un peu plus de 500 000 bombes contre moins de 200 000 pour les quatre premières années de guerre. Les médecins militaires évoquent 85 000 victimes dont 36 000 tués pour l’année 1944 contre 33 000 victimes environ (12 000 tués) pour les autres années, soit un total de moins de 50 000 morts de 1940 à 1944. Ces chiffres, fondés sur les données de la Défense passive, sont fréquemment cités dans les études contemporaines, servant de base à des estimations revues à la hausse après la guerre. Celles-ci varient selon les auteurs entre 60 000 et 75 000 victimes, voire plus, certains poussant l’audace à évoquer des chiffres extrêmement précis, comme le fameux 67 078 morts souvent cité [12]. De façon plus rationnelle, il semble tout à fait impossible de quantifier le nombre précis des victimes des bombardements aériens alliés, notamment pour la cruciale année 1944. Ces derniers, s’ils sont certainement responsables de la majorité des pertes civiles, semblent cependant servir d’alibi pour nombre de victimes ; les données de la Défense passive s’avèrent largement tronquées, souvent relevées dans la hâte, et entravées par les mesures de sécurités imposées par les autorités nazies. D’autre part, la mort pouvant être reçue par une telle quantité de causes (aviation alliée et allemande, artillerie terrestre alliée et allemande, artillerie navale, mines, combats, accidents, disparus…), il serait illusoire de vouloir produire un chiffre précis.

Solly Zuckerman DR

Les protagonistes, participants et témoins des bombardements sur la France préparatoires au débarquement ont pour beaucoup rédigé leurs mémoires après-guerre, œuvres toutes disponibles à la BDIC, à manier bien sûr avec une grande précaution historique. Zuckerman [13] évoque à la fin des années soixante-dix avec un certain talent son odyssée originale à travers la Seconde Guerre mondiale, qui le voit passer de l’étude des singes à l’expertise des effets des bombardements en côtoyant les plus grands commandants alliés. Il revient peu avant sa mort au début des années quatre-vingt-dix sur l’efficacité du Transportation Plan [14], en bonne partie validée par l’impressionnante étude d’Alfred Mierzejewski publiée quelques années auparavant [15], sans toutefois réellement concéder l’importance primordiale des gares de triage. Le supérieur direct de Zuckerman, Arthur Tedder, défend avec son ironie mordante coutumière le succès de ses vues [16], tandis qu’Eisenhower évoque de sa position supérieure les évènements de façon remarquablement posée, sans passer sous silence les difficultés surgies des forts caractères des chefs alliés en présence, ni les souffrances des civils [17].

Le chef de la France libre, Charles de Gaulle, qui a été soigneusement tenu à l’écart de la date du débarquement jusqu’au dernier moment, ne tient pas rigueur aux Alliés des destructions et des pertes opérées sur le territoire français [18], considérées comme fatalement consubstantielles à la libération de la France. Winston Churchill revient brièvement sur son échec à s’opposer au Transportation Plan dans ses mémoires [19], avec une remarquable honnêteté historique et comme toujours, dans un style littéraire certain. Dans l’entourage du Premier ministre britannique, plusieurs politiques évoquent les heures laborieuses à discuter des avantages et défauts de ces bombardements, dans un contexte de tension et de fatigue à l’approche du débarquement, où Churchill lui-même semble marquer le pas après quatre années de guerre. Le chef du Comité des Chefs d’État-major Alan Brooke [20], le conseiller de Churchill et intermédiaire avec ce même comité Lord Ismay [21] décrivent les débats nocturnes pénibles voulus par Churchill, alors que le ministre des Affaires étrangères Anthony Eden se prononce nettement en défaveur du Transportation Plan [23]. Il eût pu être intéressant de connaître le point de vue d’Harris, contraint non sans mal de détourner – brièvement - son Bomber Command de l’A llemagne. Las, le controversé maréchal de l’air se contente de vanter en quelques phrases les succès de ses bombardiers dans la réalisation du plan, au demeurant justifiés, sans jamais évoquer sa prime opposition [24].

Les sources secondaires sur cette thématique des bombardements alliés en 1944 sont principalement fournies outre-Manche et outre-Atlantique, plutôt qu’en France, pourtant a priori au moins autant concernée [25]. Pour ne citer que quelques exemples accessibles à la BDIC, il est nécessaire de consulter sur le sujet l’histoire officielle américaine [26] et britannique [27] de l’aviation de la Seconde Guerre mondiale, qui à défaut d’être toujours impartiales sont richement documentées. Un grand nombre d’études de qualité, malheureusement non traduites en français, sont tout autant nécessaires pour fournir une base de connaissances et de réflexions au chercheur [28]. Les travaux les plus récents proviennent des historiens Knapp, Overy et Baldoli [29], avec des pistes lancées sur des thèmes rarement explorés comme l’aide aux réfugiés, la Défense passive et l’opinion publique, en France et en Italie. Ces ouvrages à caractère généraux offrent de belles perspectives d’approfondissements, qui devraient permettre à l’historiographie française d’enfin s’étoffer sur une période de la Seconde Guerre mondiale encore largement méconnue du grand public. ■

Jean-Charles Foucrier dans Matériaux pour l’histoire de notre temps 2015/1 (N° 115 - 116), pages 85 à 89

Notes:

The united States Strategic Bombing Survey. Summary Report, Over-all report (Europe War). Washington, Gov. Print Off., 1945, Q 5466.

The United States Strategic Bombing Survey. Summary Report, Over-all report Pacific War, Washington, Gov. Print Off, Q 5465.

The United States Strategic Bombing Survey. Summary Report, (Europe War), op. cit., p. 21 – 23.

Sebastian Cox, The Strategic Air War Against Germany, 1939-1945 : The Official Report of the British Bombing Survey Unit, Londres, Franck Cassas, 1998.

Sebastian Cox, The Strategic Air War Against Germany, op. cit., p. 120.

Les bombardements aériens des chemins de fer français de janvier à août 1944 – Analyse de leurs effets. 4 fascicules, Paris, Ministère de la Guerre, état-major de l’armée – Bureau scientifique de l’armée, 1945, F 178 res.

Ibid, p. 11.

Ibid, p. 7.

Sir Trafford Leigh Mallory, Air Operations allied expeditionary Air Force in North-West Europe from November 15th 1943 to September 30th 1944, Supplement to the London Gazette of Tuesday, the 31st of December 1946, p. 37-92, F 1656.

Sebastian Cox, The Strategic Air War Against Germany, op. cit., p. 118.

Etude générale des effets des bombardements aériens alliés sur le territoire français (1944). Etude réalisées par M.M le médecin commandant Monnery et le médecin commandant Auffret. Paris, Ministère de la Guerre. Etat-major de l’armée, bureau scientifique de l’armée, s.d., Q 5378.

Eddy Florentin, Quand les Alliés bombardaient la France 1940-1945, Paris, Perrin, 1997 ; Patrick Facon, Le bombardement stratégique, Paris, éd. du Rocher, 1995.

Solly Zuckerman, From Apes to Warlords, Londres, Hanish Hamilton, 1978.

Solly Zuckerman, Six men out of the Ordinary, Londres, Peter Owen, 1992.

Alfred Mierzejewski, The collapse of the German war economy, 1944- 1945 : Allied air power and the German National Railway, University of North Carolina Press, 1988.

Arthur Tedder, With Prejudice : the war memoirs of Marshall of the Royal Air Force Lord Tedder, Londres, Cassel, 1966.

Dwight D. Eisenhower, The Papers of Dwight David Eisenhower : The War Years, Volume III, édité par Alfred D. Chandler, Baltimore et Londres, John Hopkins Press, 1970 ; Croisade en Europe - Mémoires sur la Deuxième Guerre mondiale, Paris, Robert Laffont, 1949 ; Harry C. Butcher, Three years with Eisenhower, The Personal Diary of Harry C. Butcher, USNR Naval Aide to General Eisenhower, 1942 – 1945, New-York, Simon & Schuster, 1946.

Charles de Gaulle, Mémoires de Guerre, le Salut, 1944 – 1946, Paris, le Club français du livre, 1969.

Winston Churchill, Closing to the Ring, The Second World War, Volume 5, Houghton Mifflin, 1951.

Alan Brooke, War diaries, 1939 -1945, Berkeley, University of California Press, 2001.

Hastings Ismay, The memoirs of Lord Ismay, Londres, Heinemann, 1960.

Alexander Cadogan, The diaries of Sire Alexander Cadogan, 1938- 1945, Londres, Cassel, 1971.

Anthony Eden, l’épreuve de force : février 1938-août 1945, Paris, Plon, 1965.

Arthur Harris, Les bombardiers attaquent, Paris, Plon 1949.

Eddy Florentin, Quand les Alliés bombardaient la France 1940-1945, op. cit. ; Les bombardements alliés sur la France durant la Seconde Guerre mondial : stratégies, bilans matériels et humains, Vincennes, Cahiers du CEHD n° 37, 2007.

W.-F. Craven et J.-L. Cate, The Army Air Forces in World War II, 3 volumes, Chicago, University of Chicago Press, 1958.

Noble Frankland et Charles Wenster, The strategic air offensive against Germany 1939-1945, Londres, Her Majesty’s Stationery office, 4 vol, 1961.

A.-C. Grayling, Among the Dead Cities, Bloomsburry Publishing, 2006 ; Max Hastings, Bomber Command, Londres, Pan Military Classics, 2010 ; Gordon A Harrisson, Cross-Channel Attack – United States Army in World War II, The European Theater of Operations, Washington, Office of the Chief of Military History Department of the Army, 1951 ; Norman Longmate, The Bombers : The RAF offensive against Germany 1939-1945, Hutchinson, 1983 ; Martin Middlebrook et Chris Everitt, The Bomber Command War Diaries, Londres, Midland publishing, , 1996 ; W.W Rostow, Pre-invasion Bombing Strategy : Gal Eisenhower’s Decision of march, 25, 1944, Gower, 1981.

Claudia Baldoli, Andrew Knapp et Richard Overy, Bombing, States and Peoples in Western Europe, 1940 – 1945, Londres, Continuum, 2011 ; Claudia Baldoli et Andrew Knapp, Forgotten Blitzes : France and Italy under Allied Air Attack, 1940 – 1945, Londres, Continuum, 2012 ; Andrew Knapp, Les Français sous les bombes alliées 1940-1945, Paris, Taillandier, 2014 ; Richard Overy, Sous les bombes aériennes : Nouvelle histoire de la guerre aérienne (1939-1945), Paris, Flammarion, 2014.

Mis en ligne sur Cairn.info le 02/09/2015