Peut-être fallait-il un jeune Allemand pour écrire sur Jacques Doriot un livre objectif (1) ?

Le Wurtembourgeois Dieter Wolf avait huit ans quand la Seconde Guerre Mondiale a éclaté, il était encore au « gymnasium » quand la paix fut signée. Seul, son goût de l'histoire a pu lui apprendre les événements qui s'étaient déroulés dans l’entre-deux guerres et sous l'occupation, et lui faire connaître le nom des personnages qui y avaient été mêlés. Il n'a eu le temps ni d'être nazi, ni d'être antinazi, et la bourse que lui a octroyée l'Etat français pour qu'il puisse venir suivre, à Paris, les cours de l'Institut d'études politiques, n'a pas dû, a priori, lui donner mauvaise opinion de l'accueil français.

On se rend aisément compte de la somme énorme de travail que lui a demandée cette biographie du fondateur du P.P.F. : il a dû ingurgiter des centaines d'ouvrages et il a eu la bonne fortune d'être le premier à pouvoir prendre connaissance à Bonn des archives allemandes des Affaires Etrangères restituées par la France. Cela ne suffit pas à faire un historien. Il faut y ajouter la faculté de « digérer » la masse d'informations enregistrées, le don d'analyser les caractères, et surtout chose trop rare, le goût de la vérité. Rien de cela ne fait défaut à M. Dieter Wolf, et c'est ce qui fait le prix de son travail. Mais il lui manque évidemment d'avoir vu en pleine action ce puissant animal politique dont il retrace l'existence.

Il a cependant fort bien réalisé que Jacques Doriot était une force de la nature, « un être qui attirait et repoussait à la fois », au tempérament indomptable, à l'ambition illimitée, et dévoré de la soif du pouvoir. Si l'être eût été vil, il eût gardé moins d'amis fidèles parmi les garçons moralement irréprochables qui furent ses compagnons. S'il eût su se garder de la démesure, il eût évité de graves fautes qui entachent sa mémoire, même aux yeux de ceux qui, l'ayant regardé vivre, ont eu de la sympathie pour lui. Je suis de ceux-là, et je considère comme un grand malheur que le « grand Jacques », comme l'appelaient ses amis, n'ait pas mieux pesé des conseils qui eussent freiné les élans dangereux d'un naturel téméraire.

J'ai connu d'abord Doriot au Parlement, pendant deux législatures, de 1928 à 1936. A son arrivée au Palais-Bourbon, cet homme de 26 ans, à qui son élection avait valu une levée d'écrou, avait les apparences d'un adolescent efflanqué, ayant trop vite grandi pour ses vêtements. Je ne remarquai cependant pas qu'il portât un pantalon rapiécé, comme on l'a dit, et cela me paraît peu vraisemblable. Ce qui est certain, c'est qu'il n'aborda pas ses collègues, quels qu'ils fussent, «avec le tutoiement fraternel» que lui prête M. Dieter Wolf. Le tutoiement était loin d'être de règle à la Chambre, même entre amis politiques étroitement unis. Ainsi j'ai toujours vouvoyé Jean Le Cour Grandmaison et François Valentin, sans parler de mes grands aînés. Par contre, je tutoyais Renaud-Jean, communiste, élu comme moi de la Chambre bleu horizon et grand invalide de guerre, qui avait gardé le franc parler des paysans de l’Agenais.

D'ailleurs, M. Dieter ignore — et il est excusable — que, de législature en législature, le Parti veillait à ce que son groupe parlementaire se transformât en ghetto. A ce point qu'en 1936, alors qu'ils étaient 72, les députés communistes — à l'exception d'un vétéran comme Renaud-Jean — ne se rendaient pas isolément à la buvette et ne se permettaient pas d'apartés avec des collègues d'autres groupes. A partir de cette date également, un député communiste ne put se livrer au péril de l'improvisation oratoire, quel que fût son talent. Même le professeur Marcel Cachin, montant à la tribune, devait « lire » le factum dont tous les termes avaient été approuvés par le secrétariat du Parti. Toutes les précautions étaient prises pour que la moindre brise déviationniste ne soufflât dans une tête légère ou qu'un microbe petit-bourgeois ne risquât de se loger dans un propos d'apparence anodine! Ni dans la législature de 1928, ni dans celle de 1932, ces précautions policières n'étaient en usage, et les interventions de Doriot avaient leur cachet personnel. Comme tous ceux qui avaient été formés à l'Ecole de Bobigny, il usait d'un langage simple, accessible à la foule, ne reculant pas devant la répétition — la plus forte des figures de rhétorique, au dire de Napoléon — et ne se souciant pas de concision. Sa voix, forte, métallique et égale, martelait les affirmations, énumérait les faits nécessaires à sa démonstration, articulait nettement sans souci de modulations théâtrales. Il ne s'agissait pas de capter l'attention des adversaires, encore moins de les séduire et de les charmer, mais de prononcer pour le Journal Officiel ce qui était la doctrine du Parti, sur un point déterminé, et ce que reproduirait le lendemain l'Humanité.

« Enfant terrible » du Parlement? La qualification n'est pas plus exacte que celle de « Karl Liebknecht français » que lui auraient décernée des électeurs de Saint-Denis. Ce qui est vrai, c'est qu'il intervenait plus souvent à la Tribune — de préférence, de son banc — que Thorez, pourtant secrétaire du Parti depuis 1930, ou que Marcel Cachin, doyen des élus communistes. De ce fait, il apparaissait à ses collègues comme le véritable porte-parole de ce Parti que Léon Blum devait stigmatiser beaucoup plus tard en le qualifiant de « Parti nationaliste étranger ».

A quel moment le « grand Jacques », ancien ouvrier métallo, fils d'un forgeron morvandiau et d'une Flamande dont la mère était Bretonne, inscrit à 18 ans aux Jeunesses socialistes, élu à 22 ans membre suppléant du Comité directeur des Jeunesses communistes, envoyé à Moscou à 23 ans pour représenter les J. C. de France au 11e Congrès Mondial des Jeunesses internationales, secrétaire des Jeunesses internationales et leur représentant au Komintern à 24 ans, propagandiste en faveur de Moscou, député à 26 ans, a-t-il décidé de rompre avec un Parti qu'il semblait appelé à diriger à brève échéance et pour de longues années ?

Pour le public, même pour nous députés nationaux qui l'avions en face de nous comme adversaire de taille, rien ne nous laissa soupçonner une rupture avant ce 27 juin 1934 où le Comité central annonça l'exclusion de Doriot du Parti, Et nous avions bien des excuses à tout ignorer de la sourde lutte engagée depuis des mois par le « grand Jacques » contre la direction du Parti, puisque Dieter Wolf, qui a tout lu sur la question, en est à se demander si Doriot, «enfant gâté du P.C.F. », n'eût pas été préféré à Thorez comme secrétaire général du Parti s'il avait déféré à l'invitation de se rendre à Moscou au printemps 34 pour y défendre la position qu'il avait prise au 6 février 1934 de faire appel à la fois à la masse et aux dirigeants socialistes pour l'unité d'action contre le fascisme. Si nous nous en tenons aux déclarations postérieures de Doriot lui-même, sa rupture avec la Direction du Parti était acquise dès 1930 quand il se retira à Saint-Denis pour faire, du neuvième Rayon, patiemment, une base de départ contre le communisme.

En fait, sa décision était prise depuis trois ans, et il est curieux que Dieter Wolf, qui a rencontré, parmi tant d'anciens dirigeants du P.P.F., Jules Teulade, n'en ait pas été instruit par celui-ci. Jules Teulade est le plus sympathique des anarcho-syndicalistes confirmés qu'il m'ait été donné de rencontrer. Enfant de La Roquebrou (Cantal) né dans une honorable famille paysanne, mais tête brûlée, il était parti à 20 ans faire son Tour de France, comme compagnon maçon, et était devenu secrétaire du syndicat cégétiste du bâtiment. Membre du neuvième Rayon de Saint-Denis, il s'était attaché au «grand Jacques» et il est resté fidèle à sa mémoire malgré leurs divergences de vues sur des points importants, comme nous allons voir. Je fis sa connaissance sur les estrades du « Front de la Liberté », dans les réunions en plein air où se coudoyaient tous les adversaires du « Front Populaire », à l'exception des hommes du Colonel de La Rocque qui avait refusé de souscrire au combat commun. Le visage taillé à coups de serpe, grande gueule et bon cœur, ce fils d'Astérix tenait bien les planches dans ces réunions populaires, et nous avions vite lié les rapports les plus cordiaux.

Je l'avais perdu de vue sous l'occupation, où il s'occupa du Secours ouvrier de Paris, jusqu'au jour où je retrouvai avec joie mon ami « Jules » dans les couloirs de Fresnes en mai 1947. Il m'expliqua qu'il était bien parti avec le convoi du P.P.F. en août 1944, mais qu'arrivé à Nancy, il avait déclaré au «grand Jacques» qu'il l'aimait bien, mais qu'il ne s'en «ressentait » pas pour jouer les émigrés : il resterait en France. Moyennant quoi, ayant fini par être «piqué», il s'en était tiré avec une condamnation à cinq ans de prison.

Les hasards de la détention nous séparèrent à nouveau bientôt, mais, de temps à autre, une lettre de « Jules » m'apportait de ses nouvelles. Seul désormais, sans fortune bien entendu, il finit ses jours philosophiquement dans une maison de retraite où il me dit se trouver très bien. Et voilà que le 10 janvier 1971, en réponse à une lettre où je lui demandai son sentiment sur une brochure récente intitulée « Doriot communiste», il m'écrivit ceci:

« ...Figure-toi que je me trouvais à Moscou au printemps 1927, Doriot revenait de Chine où l'affaire cantonaise montée et orchestrée par Borodine venait de se faire liquider par le Kuomintang. Nous étions réunis à quelques-uns dans le bureau de Staline. Il y avait là Doriot, Barbé, Mao, Barbichette (Ho-Chi-Minh) et un Hindou nommé Roy. Inutile de te dire que ça discutait dur. J'étais le seul à ne pouvoir suivre la discussion qui avait lieu en russe. Mais je voyais le « grand Jacques » tiquer et ne pas se plier aux demandes du satrape. C'était déjà osé.

« Vers 23 heures, nous rentrions à l'Hôtel de l'Europe quand je posai la question à Doriot : « Ça n'avait pas l'air de gazer avec le « petit Père » — « T'as remarqué ça ?» Comme je lui demandais des explications, c'est Barbé qui me répondit : « Je t'expliquerai ça en détail ».

« L'explication fut simple. Doriot était décidé à entamer la lutte. Pourquoi ? Eh bien ! Tout simplement parce que Staline, tenant par le cou Mao et Roy l'Hindou, avait laissé échapper une petite phrase que Doriot avait pu surprendre. Nous regardant, Staline avait dit, en russe naturellement : « Ceux-là, c'est zéro ! Juste un appoint. Nous sommes, nous, des Asiates et nous savons ce que nous voulons ».

« C'est cela, le départ de la lutte contre le communisme en France. Nous avons mis six ans pour constituer notre Parti et entraîner avec nous la majorité du Rayon de Saint-Denis et des communes de Pierrefitte, Stains, etc... Bien entendu, Doriot avait d'autres griefs qui avaient trait surtout aux méthodes du Komintern. Mais c'est ce fait que je garantis authentique qui mit fin à notre aveuglement inconditionnel. »

On pourrait évidemment demander à Mao s'il a gardé souvenir de cette soirée du printemps 1927, pour corroborer ce témoignage d'un octogénaire lucide, mais cela me semble superflu, car, en effet, à partir de cette date, dans le comportement de Doriot, « tout se passe comme si... ».

Doriot n'accorde plus le moindre crédit à ce que peut dire le Géorgien qui s'est désolidarisé de l'Europe et, dix ans plus tard, en avril 1937, n'est-ce pas le souvenir de cette scène qui lui fera prononcer ces paroles prophétiques : « Nos politiciens pro-russes (nous sommes en plein Front Populaire) ont tort de croire que le pacte franco-soviétique empêchera Staline de s'entendre avec les Allemands le jour où cela lui paraîtra utile à sa politique. II nous laissera tomber... C'est ce à quoi il faut s'attendre un jour avec cet Asiate rusé. »

Ici, il faut bien ouvrir une parenthèse, car le Français moyen doit naturellement se poser une question à laquelle une réponse s'impose. Comment des garçons n'ayant fréquenté que l'école primaire, comme J. Duclos, Doriot, Thorez et, de nos jours, l'ancien maraîcher Waldeck-Rochet, ayant ensuite exercé un métier manuel ne laissant guère de place à la culture, ont-ils pu parvenir à tenir, par leurs discours et leurs écrits, une place honorable dans la vie politique française et affronter sans complexe d'infériorité des adversaires cultivés ?

L'iconographie communiste, sauf peut-être pour Thorez, ne nous laisse pas le pendant du fils du boulanger de Nancy, futur comte Drouot, général et pair de France, qui lisait à la lueur du four paternel tout en surveillant la cuisson du pain. Sans doute ces garçons ont-ils tous été doués d'une grande curiosité d'esprit, et ont fréquenté les bibliothèques communales, mais l'explication n'est pas suffisante.

C'est un de leurs camarades, Victor Arrighi, qui m'a révélé que les militants communistes, en plus de leurs dons naturels et des cours de l'Ecole de Bobigny, avaient eu à leur disposition une école supérieure du soir, la prison !

Victor Arrighi nous arriva, à l'heure dès vêpres, le dimanche 19 novembre 1944, dans ce qu'on appelle, au Dépôt, la salle des Pompiers, parce que c'était la grande pièce, située juste au-dessus de l'Infirmerie spéciale, où les sapeurs-pompiers du régiment de Paris purgeaient leur peine lorsqu'ils avaient encouru une peine de prison. Je vis venir à moi un quadragénaire trapu, de taille moyenne, au teint blafard et aux lèvres violacées de cardiaque, au visage envahi de mauvaise graisse, aux cheveux longs, au sourire goguenard, qui se présenta ainsi : « Victor Arrighi, de la Synarchie ! ».

Cette entrée en matière tint ses promesses. Je ne savais de lui qu'une chose : ce communiste militant avait été utilisé par le Parti, en Algérie, avec Fossati, à cause du grand nombre de Corses fixés là-bas ; puis il avait quitté le Parti et suivi quelque temps Doriot au P.P.F. II se chargea de m'apprendre le reste. Fils d'un facteur corse qui avait eu à élever dix enfants, le petit Victor, à l'esprit éveillé, avait pu faire des études complètes sur le « continent » grâce à des bourses. Comme beaucoup de garçons déracinés et sans fortune, le matérialisme dialectique l'avait conquis et il était entré au P.C. alors qu'il était encore collégien. Cela lui permit de comparer les régimes pénitentiaires de pays divers. A 17 ans, il avait passé quinze jours à la Petite Roquette ; puis il avait « tiré » deux ans à Barberousse (la prison d'Alger), un mois à Kichinev en Moldavie, quatre mois à Moabit, la « prison modèle » de Berlin. Ses préférences allaient nettement à Moabit, avec ses lavabos et sa T.S.F. dans chaque cellule !

Les militants communistes « enchristés » bénéficiaient du régime politique grâce à la débonnaireté de la IIIe République. Ils pouvaient donc recevoir visites et livres à gogo (c'est d'ailleurs au cours de sa première détention à la Santé, pendant l'hiver 23-24, que Doriot fera la connaissance de sa future femme, une fille d'instituteur que le Parti lui envoyait comme secrétaire et à qui il dictait ses articles pour « l'Avant-Garde », organe des Jeunesses communistes). Les détenus du Parti étaient astreints à de véritables devoirs de vacances par le Comité Central : lectures de Karl Marx, de Lénine, d'auteurs révolutionnaires ; résumés de ces lectures, dissertations sur leur sujet. On ne leur laissait point le temps de s'ennuyer et Arrighi se rappelait encore avec terreur le travail qu'il avait dû fournir pendant ses deux ans de Barberousse ! Mais le résultat était là : la prison, où la société bourgeoise enfermait ces jeunes hommes dans l'espoir de les amender, les restituait au Parti mieux armés pour combattre l'ennemi de classe !

Sans doute, Doriot, qui avait commencé, au dire de Laporte, à meubler son esprit par les chefs-d'œuvre d'Alexandre Dumas et de Zévaco, avait-il, dès un premier voyage en Allemagne en 1921, remplacé les romans d'aventures par la lecture de théoriciens communistes. Et le même Laporte, qui n'aimait pas Doriot et ne se rapprocha pas de lui quand ils eurent quitté, lui beau premier, le Parti communiste, rapporte honnêtement que, pendant son premier séjour à Moscou, l'ancien métallo ne cessa «de travailler à améliorer son instruction et son éducation avec le plus méritoire acharnement ».

L'opiniâtreté est, en effet, une des qualités marquantes du « Grand Jacques », qualité qu'il outrera jusqu'à en faire, à la fin de sa vie, le plus grave de ses défauts. Pour l'instant, ayant pris sa décision dans les conditions que nous révèle la lettre de Jules Teulade, il va s'employer à faire de Saint-Denis, ville qui l'a élu en 1924 parce qu'il était prisonnier et ès-qualités de victime de l'Etat capitaliste, mais qui, en fait, ne le connaît pas, un fief personnel qui sera plus « doriotiste » que « communiste ».

La tâche n'était point facile. En 1930, il y avait six ans qu'il était député de Saint-Denis, mais il avait passé plus de la moitié de ce temps en prison, dans la clandestinité ou en mission à l'étranger. Il exagère à peine quand il écrit plus tard que, pour transformer Saint-Denis en base de départ contre le communisme, il dût gagner ses partisans, homme par homme. Il lui fallut d'abord devenir maire de la nécropole royale, et la direction du Parti ne lui confiera cette charge qu'après l'échec successif et rapide de deux maires « ouvriers ».

Mais, une fois à l'Hôtel de Ville, il mettra les bouchées doubles : en moins de trois ans, il fera de Saint-Denis la municipalité communiste exemplaire, celle que le Parti donne en modèle sur le plan communal ; et le Parti est bien obligé de saluer en lui, en même temps, un propagandiste de premier ordre puisque le Neuvième Rayon, en trois ans, triple ses effectifs, que les syndicats cégétistes doublent le leur, et que la vente de «l'Humanité» passe de 100 numéros par jour à 1.400 ! Nul ne peut mettre en doute qu'à cette époque, tant par son action locale que par la place qu'il avait prise au Parlement, Doriot ne fût devenu aux yeux de tous comme la figure de proue du Parti communiste.

Pour les nationaux, la part personnelle qu'il avait prise, en 1924, pendant la campagne du Rif, à la propagande du Parti communiste en faveur d'Abd-el-Krim — encore que, contrairement à la légende, il n'eût pas mis les pieds au Maroc — en avait fait le parfait représentant des ennemis intérieurs de la France.

Entre parenthèses, qui aurait pu prévoir, en 1924, que l'écrasante majorité des électeurs français, à l'appel d'un homme dont on a fait depuis l'incarnation du patriotisme, cautionnerait de son «oui» trente-huit ans plus tard, la prise de position que le « grand Jacques » exposait à la tribune de la Chambre, le 24 août, et qui s'achevait sur cette phrase : « Je déclare, au nom du Parti communiste tout entier, que les peuples (coloniaux) ont le droit de conquérir leur indépendance, et qu'ils ont le droit de conquérir leur indépendance les armes à la main» ?

Nul, en dehors de la direction du Parti, ne pouvait soupçonner qu'un jour prochain Doriot serait l'ennemi le plus farouche du communisme et serait accepté comme un allié particulièrement efficace par tous les adversaires du marxisme. Son exclusion du Parti, en 1934, n'avait pas été considérée comme un événement politique, car on était habitué à ces excommunications lancées de temps à autre contre tel ou tel militant hier encore en faveur. D'ailleurs, cette exclusion n'avait rien changé au comportement parlementaire du « grand Jacques » qui, en décembre 1935, vote, avec toute la gauche, la dissolution des Ligues. Cependant, c'est de février 1934 que date « l'ouverture à droite » du « roi rouge de Saint-Denis ». Cette ouverture se limite d'ailleurs bien modestement à un front commun communo-socialiste contre le « fascisme » incarné dans le retour au pouvoir du paisible et souriant Gaston Doumergue, au lendemain du 6 février !

Thorez et la majorité du bureau politique s'opposent à cette unité d'action avec les « social-traîtres ». Doriot passe outre : le 9 février, tandis que Thorez, Duclos, Marty et Cachin s'évanouissent dans des coins perdus de la grande banlieue, Doriot, Marcel Capron et Renaud-Jean prennent la tête de la manifestation interdite par la police et qui se soldera par six morts et plusieurs centaines de blessés. Le lendemain, un « Comité d'unité d'action » fondé à Saint-Denis par Doriot, appelait à participer à la grève générale de 24 heures proclamée par la C.G.T. pour le 12 février.

La popularité du «grand Jacques» fut alors à son zénith chez les militants S.F.I.O., aussi bien que dans la masse communiste, et c'est ce qui lui permettra de se séparer, sans trop de risques, de l'Internationale de Moscou pour fonder «un Parti ouvrier qui serait, au fond, internationaliste par idéalisme, mais national par nécessité et par tactique ». En fait, la violence des attaques communistes ne lui permettra pas d'arrêter là son évolution. La campagne électorale de 1936 le forcera, après un ballottage favorable où il est talonné par Fernand Grenier, secrétaire des « Amis de l'U.R.S.S. » et futur ministre de De Gaulle, à faire discrètement appel, pour le second tour, à toutes les voix nationales. Cette lutte difficile devait décider de la création, trois semaines plus tard, d'un Parti populaire qui se voulait social, indépendant et révolutionnaire, le Parti populaire français. Les Croix de Feu venaient d'être dissoutes dix jours plus tôt, le 18 juin 1936 !

Doriot espérait-il recueillir une partie importante de leurs effectifs ? Je ne sais, mais s'il eût fait ce calcul, il se serait trompé. Les «volontaires nationaux» déçus par La Rocque et ralliés à Doriot, furent de qualité mais peu nombreux. Moins nombreux encore les « Croix de Feu » et les monarchistes en quête d'un chef plus jeune. D'après le questionnaire rempli par les délégués du 1" Congrès national de novembre 1936, un gros tiers n'avait appartenu jusque-là à aucun Parti, un tiers venait des Partis de gauche, un petit tiers des divers groupements de droite.

Le voyageur qui se dirige d'Annonay vers Saint-Etienne remarquera, à une lieue de la patrie des Montgolfier, sur un transformateur électrique, deux grandes inscriptions au goudron : » Vive Doriot » et « Doriot vaincra » ! Elles ont été tracées en 1937 par l'équipe de militants P.P.F. d'Annonay. Son chef en était un petit industriel et je ne crois pas qu'elle comprit un seul communiste ! Certes, mon observation ne vaut pas pour toute la France, mais je ne crois pas me tromper en disant que le P.P.F. recruta essentiellement parmi les classes moyennes et n'attira guère d'anciens marxistes qu'à Saint-Denis et à Marseille, parmi les hommes que Doriot et Simon Sabiani s'étaient attachés. Il est remarquable, par exemple, que, sur sept des premiers membres du Bureau politique, quatre : Barbé, Marschall, Abremsky et Teulade, appartenaient au Rayon majoritaire de Saint-Denis. Ce qui est caractéristique aussi, c'est l'attrait que ce nouveau Parti exerça sur la jeunesse; les cinq sixièmes des délégués étaient les cadets de Doriot qui n'avaient pas encore atteint la quarantaine !

Faut-il accepter, sans bénéfice d'inventaire, que le Parti populaire français ait réuni en 18 mois, de juillet 1936 à janvier 1938, près de 300.000 adhérents ? Je ne le pense pas, mais il est incontestable que, pendant cette période, le poids de ce nouveau Parti se fera sentir dans la vie politique de notre pays. Inégalement sans doute, car l'action du chef s'exercera surtout dans la capitale et la région parisienne, et celle de Simon Sabiani à Marseille et sur toute la Côte d'Azur, puisqu'un jour Jean Médecin, député-maire de Nice, me confiera qu'il était inscrit au P.P.F.

Il disposera, au départ, d'importants moyens financiers grâce à Pierre Pucheu et à ses amis. Et c'est ici qu'il nous faut reparler de la « Synarchie ». Mon opinion sur le mythe synarchique était faite depuis que j'avais su à quel incroyable affabulateur de ma connaissance l'inspecteur général Chavin devait la documentation qui lui permît de rédiger son fameux rapport établi en 1941. La chose est d'autant plus drôle que le chef de Chavin était justement alors ce Pucheu que l'on donnait comme la poutre maîtresse de la Synarchie ! Mais Victor Arrighi, dans nos bavardages de la salle des Pompiers, se chargea de m'éclairer davantage. Et il était mieux placé que personne pour le faire puisque ce garçon, remarquablement intelligent, rationaliste et un peu cynique, ne dissimulait pas que, fatigué de manger de la vache enragée, il avait mis finalement son expérience politique au service de l'équipe étiquetée « Synarchie ».

Voici ce qu'il m'expliqua sans détours : « Un garçon extraordinairement doué et personnellement monarchiste, Gabriel Leroy-Ladurie, fondé de pouvoir de la banque Worms, avait eu occasion de remarquer, dans le monde des affaires, un certain nombre de sujets de premier plan et de sa génération. Polytechniciens, inspecteurs des Finances et normaliens, ils s'étaient créé des situations importantes, qu'ils méritaient. G. Leroy-Ladurie eut l'idée de les mettre en rapport les uns avec les autres, puis de leur donner l'occasion de se rencontrer quand ils en auraient envie. Il loua, au deuxième étage d'un immeuble, derrière la Madeleine, un appartement qu'il fit transformer en une sorte de table d'hôte privée. Le jour où l'un ou l'autre de ces garçons avait son déjeuner libre, il allait simplement rue Tronchet, sûr de rencontrer quelques amis avec qui il pourrait se nourrir le corps et l'esprit. C'est ainsi que se sont connus un certain nombre de ministres du Maréchal que je n'ai pas besoin de vous nommer. Avouez qu'ils ont tous fait leur métier avec une conscience et une intelligence que vous n'avez pas toujours trouvées chez leurs prédécesseurs de la IIIe République. Si certains ont eu une tendance naturelle à raisonner en technocrates, c'est qu'ils avaient mal profité de mes leçons ! Au demeurant, la France ne s'est pas mal trouvée de leur gestion. «La Synarchie»? Une tablée de jeunes Français, patriotes, actifs et intelligents, voilà tout ! »

Dans cette tablée, quelqu'un parlait plus haut que les autres : c'était Pucheu. Ce fils d'artisan béarnais avait misé volontiers sur le fils du forgeron morvandiau, après avoir pris la mesure exacte du colonel de La Rocque. Il procura à Doriot les subventions nécessaires au lancement et au développement du P.P.F. Puis, brusquement, il les lui retira.

Pourquoi ? Il disait volontiers que c'était à partir du jour où il découvrit que Doriot recevait un appui financier officiel de l'Italie.

En fait — et cela prouve l'indépendance de Doriot — ce fut à l'occasion de leur divergence de vue sur les accords de Munich. Pucheu, influencé peut-être en l'espèce par Bertrand de Jouvenel, ami de Bénès, n'admettait pas qu'on abandonnât un Etat allié. Il exigeait sans ambages que le P.P.F. se ralliât au «Parti de la guerre». Sinon, les fonds seraient supprimés. Cela n'impressionna pas Doriot qui, après quelques hésitations, s'était résolument rangé dans le « Parti de la paix ». Et, pour justifier sa position, il reprit l'argument de Maurras : nous devions encaisser sans plaisir cette défaite diplomatique pour éviter une catastrophe militaire; notre premier devoir était d'employer le sursis obtenu pour accélérer notre armement.

Successivement s'éloignèrent du P.P.F. Fabre-Luce, Bertrand de Jouvenel, Drieu La Rochelle, Pucheu, Arrighi, Manon et Paringaux, Popelin, Fontenoy et Bertrand de Maudhuy. On avançait vers la guerre. Il importait peu que l'action du P.P.F. se trouvât ralentie par ces défections ; le pays pensait à autre chose. Comme le « Front Populaire » s'était disloqué depuis longtemps, le « Front de la Liberté » n'avait plus guère de raison d'être.

Au début de septembre 1939, Doriot revêtait pour la seconde fois de sa vie le harnais de guerre. Ce « kollabo » aura été cité à l'ordre de l'armée sur le front de Lorraine en 1918 et à l'ordre du corps d'armée le 17 juin 1940, dans deux guerres mondiales contre l'Allemagne. Il appartenait à notre génération de connaître d'aussi aberrantes situations.

Je revis le « grand Jacques » à Vichy, au moment de la réunion de l'Assemblée nationale qui vota massivement les pleins pouvoirs demandés pour le Maréchal par Laval. Je n'ai pas souvenir qu'il y fût entouré de troupes à lui, et Léon Blum a vraiment rêvé quand il rapporte dans ses « Souvenirs» que la peur des hommes de Doriot pesa sur le vote de l'Assemblée. C'est oublier, d'une part, que le paisible Bourbonnais avait fourni peu de recrues au P.P.F. et, d'autre part, que la plupart d'entre elles étaient encore sous l'uniforme, ou prisonnières des Allemands.

Dieter Wolf erre quand il écrit qu'il ne fut pas convié aux premières conversations sur la création d'un « Parti unique » au service de la Révolution nationale. René Dommange et moi avions avec Doriot des relations cordiales depuis la création du « Front de la Liberté », et nous savions l'allant des militants du P.P.F. Ni Déat, ni Bergery, ni Château n'élevèrent d'objection à ce qu'il participât à nos réunions. La Rocque, lui, n'avait délégué qu'un observateur, aimable et courtois, en la personne de Robbe, et c'est lui qui nous fit part finalement du refus du colonel. Ce n'est d'ailleurs pas ce retrait qui mit fin au projet du Parti unique, ainsi que je l'ai raconté ailleurs. C'est le fait que le Maréchal entendait parler favorablement de cette création, à condition qu'elle dépendît de lui, ce qui satisfaisait autant Doriot que Dommange et moi, tandis que Laval, quand on l'entretenait de l'affaire, laissait entendre qu'il en serait volontiers le chef !

Pour ma part, j'y renonçai après une conversation que j'eus avec Charles Maurras, et repris l'idée foncière du projet initial en unifiant les innombrables associations d'anciens combattants au sein d'une seule «Légion française des Combattants ».

Déat était remonté à Paris et, rendu amer par son échec, critiquait à longueur de colonnes de « l'Œuvre » tous les ministres du Maréchal, à l'exception de Pierre Laval, sans se douter qu'il allait devenir ainsi l'agent principal du 13 décembre 1940. C'est dans le train qui nous ramenait de Toulon le 4 décembre, au soir de la délirante réception qui avait accueilli le Maréchal, sur la place de la Liberté, qu'à mon vif étonnement — car je ne lisais « l'Œuvre » que par intermittence — j'ai entendu Alibert et Peyrouton, visiblement exaspérés par les attaques de Déat, dire à Bouthillier : « Cela ne peut pas durer. Laval est manifestement d'accord avec Déat puisqu'il est seul à être ménagé. Il faut mettre un terme à leurs intrigues. »

J'étais à Paris le 13 décembre et c'est par la radio que j'appris la démission forcée de Laval et l'arrestation de Déat. Je téléphonai à René Dommange et nous nous donnâmes rendez-vous chez le délégué général du gouvernement en zone occupée, le général de La Laurencie, dans l'espoir d'être plus complètement informés. Doriot avait eu la même idée et le général de La Laurencie — qui ne se doutait pas que sa délégation générale allait sombrer dans l'histoire — nous conta en détail comment il avait fait appréhender Déat après un quiproquo burlesque et l'avait fait incarcérer à la Santé dans la nuit du 13 au 14... pour être obligé de le relâcher au matin sur l'ordre formel des Allemands.

Doriot n'était pas en bons termes avec Àbetz et son entourage. Il préféra se mettre au vert pendant quelques jours, plutôt que d'être soupçonné d'avoir poussé à l'éviction de Laval et à l'arrestation de Déat, qui le tenait pour un rival redoutable.

Il y eut, c'est certain, une lutte sourde, entre ces deux êtres si dissemblables, pour apparaître, aux yeux de l'occupant, comme l'homme le plus important de la capitale et de la zone occupée. Le grand âge du Maréchal pouvait laisser craindre — ou espérer — que le pouvoir devint subitement vacant et qu'il faille d'urgence l'occuper. Certes, le Maréchal avait songé à se pourvoir d'un « dauphin » mais les testaments de ce genre sont rarement respectés.

Les deux hommes nourrissaient une égale ambition et n'étaient d'accord que sur ce point : évincer Laval. Ce fut à qui aurait son «Rassemblement» Doriot fonda le premier dès la fin août 1940, le « Rassemblement pour la Révolution nationale ». Gitton, Clamamus, Capron, Brout et Marschall y représentaient les anciens communistes ralliés au Maréchal : Trochu y représentait la Droite autoritaire.

Ce Rassemblement eut son journal « le Cri du Peuple », dont la rédaction fut brillante et réunit un éventail de signatures allant des communistes repentis jusqu'à des monarchistes chevronnés. Cela n'empêcha pas le « Rassemblement pour la Révolution nationale » de s'étioler rapidement, alors que Déat, Deloncle et Jean Goy créaient le « Rassemblement national populaire ».

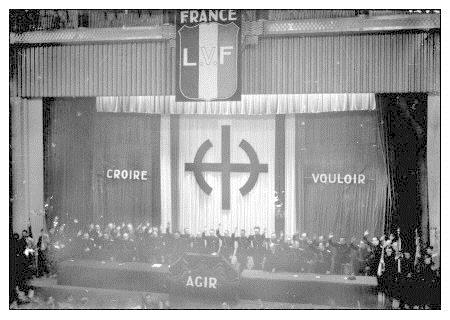

Mais le déclenchement de l'attaque de la Russie par Hitler, le 22 juin 41, allait provoquer une union, au moins apparente, du RN.P., du P.P.F., du «Francisme» de Bucard et du «Parti français national collectiviste» de Cémenti, au sein d'un « Comité central de la Ligue des Volontaires français contre le bolchevisme ».

Il y eut une grande réunion au Vel'd'Hiv pour célébrer la fondation de la L.V.F. (Légion des Volontaires Français). Le chef du P.P.F. fut le seul à annoncer qu'il partirait pour le front de l'Est à la tête du premier contingent de volontaires (2). Entre l'automne de 1941 et le printemps de 1944, Doriot servit près d'un an et demi dans la L.V.F., d'abord comme sous-officier, puis comme lieutenant.

Je n'ai naturellement jamais vu le « grand Jacques » sous l'uniforme de la Wehrmacht, mais il m'est douloureux de penser qu'il le porta. Je suis sûr d'ailleurs qu'il ne le fit pas de gaieté de cœur, pas plus que ne le fera plus tard Darnand ; mais ils s'étaient mis dans un engrenage qui ne leur permettait plus de reculer.

J'ai revu Doriot trois ou quatre fois à Vichy pendant cette période, à l'occasion de permissions de longue durée qui lui étaient accordées en tant que chef d'un mouvement politique.

La première fois, il me conta l'offensive sur Moscou, l'arrivée devant la capitale de l’U.R.S.S. en décembre 1941, la chute brusque du thermomètre qui, en une nuit, descendit de 20°, les indicibles souffrances du froid qui interdisait par ailleurs le fonctionnement des armes automatiques.

La dernière fois, au printemps 1944, alors que l'étau allié commençait à enserrer le Reich à l'est et à l'ouest, il me redit sa confiance dans la victoire allemande. C'était après la fameuse phrase de Goebbels, prévenant les Anglais que, lorsque les armes secrètes des soldats du Führer entreraient en jeu, les arbres ne monteraient plus vers le ciel en Grande-Bretagne. Doriot me dit avoir visité les usines où se fabriquaient ces armes secrètes et avoir forgé sa conviction sur ce qu'il avait vu.

Cela peut paraître aujourd'hui incroyable de la part d'un être passionné, certes, mais aussi parfaitement équilibré que Doriot. Cependant, qu'on veuille bien réfléchir que la bombe A allemande ne fut devancée que de quelques semaines par la bombe d'Hiroshima.

Joseph Staline passe pour avoir eu la tête froide. Or, il pensait, lui aussi, en 1944, que la victoire n'était pas acquise.

Voici le texte de la citation qu'il a décernée au roi Michel de Roumanie en lui conférant, le 8 juillet 1945, l'ordre de la Victoire de l'U.R.S.S. : « Par un acte courageux, a permis une modification décisive de la politique roumaine, en rompant avec l'Allemagne hitlérienne et en se rangeant aux côtés des Nations unies, à une époque où la défaite de l'Allemagne n'est pas encore évidente ».

Or, le revirement n'a eu lieu qu'à la mi-août 1944.

Et il y a mieux. Le général britannique Fuller écrivait dans « Le Figaro » du 20 avril 1945 : « Nous pouvons aussi affirmer que, si les Allemands avaient eu 12 bombes atomiques à leur disposition le jour du débarquement en France, pas un seul bateau n'aurait touché la terre normande. S'ils en avaient eu 20 en avril 1945, ils auraient pu imposer à la Russie, à la France, à la Grande-Bretagne et, probablement aux Etats-Unis, une capitulation sans conditions ».

Ne taxons donc pas d'aveuglement les Français qui pensaient, au printemps 1944, que la partie n'était pas jouée.

Je n'ai pas envie de me plonger dans les intrigues où se complurent les émigrés français qui ne se tenaient pas, comme le Maréchal et Laval, pour prisonniers des Allemands. Elles se nouent et se dénouent dans une atmosphère d'ambition dérisoire qui m'inspire un sentiment où prédomine finalement la pitié.

Je remarque seulement une chose : jusqu'au dernier moment, Jacques Doriot restera, lui, ce qu'il s'était proclamé en 1940 : un « homme du Maréchal ». Jamais il ne lui a manqué de respect, et Dieter Wolf a découvert avec étonnement que, jusqu'à la fin, Doriot parlera de lui avec un loyalisme chaleureux.

Pour le reste, je constate qu'avec tous ses défauts, le « grand Jacques » a eu l'essentiel des qualités viriles. Il ne fut pas vénal, et Dieter Wolf, qui a sérieusement enquêté sur toutes les accusations colportées ça et là sur son compte, le lave définitivement du soupçon de corruption. Son intrépidité physique est indiscutable et il n'hésita jamais à mettre sa vie dans l'enjeu de ses idées.

Il se refusa à l'opportunisme dans ses options politiques. S'il avait voulu gérer sa carrière politique avec prudence, lui qui fut, à peine majeur, « l'enfant gâté » du communisme en France, il n'avait qu'à se montrer docile aux directives venues de Moscou. Il serait, sans la moindre difficulté, devenu secrétaire général à vie du Parti communiste, et ce n'est pas Maurice Thorez, mais Jacques Doriot, que De Gaulle eût pris comme ministre d'Etat !

Sa rupture avec Moscou ? La lettre de Teulade nous en révèle la raison profonde : le fils de Celtes nivernais et bretons n'admit pas de devenir l'instrument d'une politique mondiale anti-française.

Sa conversion au nationalisme fut progressive, mais sincère. Que les « cocos » inféodés à Moscou le traitent de renégat, c'est normal, mais un Français à l'esprit libre n'a pas à lui reprocher d'avoir eu les yeux dessillés. Sa « conversion » ne pouvait lui apporter aucun avantage, mais l'engageait dans une lutte difficile qui ne pouvait tenter qu'une bête de combat.

S'il usa trop largement, pour une « vita dolce » — comme je l'ai souvent constaté chez les hommes qui ont eu une jeunesse dure et qui, brusquement, se trouvent devant une existence facile, — de l'argent mis à sa disposition pour son Mouvement, nous avons vu que la menace d'en être privé n'était pas capable de l'arrêter dans la voie qu'il avait choisi de prendre.

Et c'est pour cela que si je pense parfois au sort dramatique du «grand Jacques» avec pitié, il m'est impossible de le tenir pour un être méprisable.

Xavier VALLAT

(1) Dicter Wou>, Doriot, Ou Communisme à ta Collaboration, chez Fayard.

(2) Cémenti eut le même réflexe honorable, mais dut retarder son départ d'un an pour des raisons diverses, mais sérieuses.

Source : Le grain de sable de Cromwell-Xavier VALLAT-1972