Du paganisme aux traditions populaires

Dans la vision assez naïve d'un progrès constant de l'humanité guidée par les lumières de la raison, en 1755 l'Académie des inscriptions mettait au concours le sujet suivant : « En quel temps et par quels moyens le paganisme a-t-il été éteint dans les Gaules ? » C'était poser tout le problème de l'affrontement du christianisme et des vieilles religions rurales ainsi que des persistances de ce paganisme à travers les traditions populaires.

Le paganisme rural

Lorsque, au IVe siècle de notre ère, le christianisme accède au statut de religion tolérée, puis bientôt reconnue et protégée par l'Etat romain, l'évangélisation ne s'est réellement développée que dans les centres urbains. Les milieux ruraux commencent seulement à être ça et là effleurés par la mission chrétienne qui se propagera surtout au cours des siècles suivants. Cette imperméabilité des campagnes à l'influence chrétienne se marque jusque dans le vocabulaire : le mot paganus, qui signifiait à l'origine « étranger à un milieu social particulier » (un civil pour les militaires, par exemple), prend alors un sens religieux et désigne celui qui est étranger à la communauté chrétienne. Or c'est ce même mot qui a donné naissance à notre mot paysan : celui qui habite le pagus, c'est-à-dire le village rural, est considéré comme un paganus, un païen hors de l'Eglise. De fait, il existe une différence très profonde entre la foi chrétienne, qui élabore de profondes et subtiles spéculations sur la théologie trinitaire, et les croyances de ces paysans de l’Occident romain : religion savante, spirituelle, prônant une nécessaire ascèse dans un monde considéré comme transitoire, le christianisme n'a vraiment rien de commun avec les préoccupations religieuses de ces ruraux.

Mais une telle différence ne résulte pas d'une pratique des cultes rendus aux dieux gréco-romains qui se seraient mieux conservés dans les campagnes. Ce qui y survit, ce n’est pas la religion païenne classique, déjà morte dans les villes, mais une religion bien plus ancienne. Tous les documents révèlent clairement l'aspect fondamental de cette religiosité populaire de nos campagnes d'Occident, à voir une extraordinaire lenteur à se laisser pénétrer par de nouvelles formes de croyances et de rites, manifestant au contraire une tenace fidélité à des dévotions envers des puissances « naturelles » ainsi qu'à des pratiques magiques ans une simplicité, voire même parfois une indigence d'expression rituelle, persistent des attitudes religieuses collectives invariablement reproduites depuis les temps néolithiques et qui témoignent de l'existence d'un sacré perçu par l'homme à travers les hiérophanies naturelles : l’eau, l'arbre, la pierre, le soleil, la lune. Malgré certaines variantes locales, l'essentiel se retrouve, partout identique, dans des pratiques destinées à apaiser et à se concilier les puissances cachées qui dominent le monde, les forces hostiles d'une nature que l'homme n'est guère encore parvenu à domestiquer. Ainsi s'expliquent ces danses à fonction magique destinées à hâter le passage au temps neuf par une sorte de claudication rituelle liée aux changements saisonniers, et dont le saut en arrière constitue l'un des éléments de la séquence magique; ou ces gémissements de parturientes, poussés par les paysans les soirs de nouvelle lune pour aider à l'accouchement du nouvel astre. Le dossier est abondant de toutes ces techniques destinées à détourner les périls d'un sort contraire, à se concilier l'avenir, à lier le destin d'autrui par l'envoûtement, et qui attestent les désirs d'une population cherchant avant tout dans le religieux le moyen de satisfaire ses besoins matériels, de calmer ses inquiétudes psychologiques.

On le voit : ce qui, à la fin de l'Antiquité, s'oppose au christianisme urbain, c'est une véritable religion « primitive », dont les croyances animistes, fétichistes et les pratiques magiques s'enracinent dans un passé immémorial et continuent de vivre plus ou moins en marge de la civilisation. Car ces païens sont en même temps des barbares.

Or, pour comprendre la forte résistance qu'ils vont opposer à la christianisation, il ne faut pas oublier qu'en Occident, dès l'aube du Ve siècle, la civilisation romaine commence à se dégrader pour s'écrouler bien vite sous l'irrémédiable poussée des invasions germaniques. L'antique paganisme rural va ainsi recevoir une impulsion de la part de ces populations venues des plaines du nord et du centre de l'Europe, et qui s'établissent dans toutes les campagnes d'Occident. Ce n'est qu'une fois passées ces invasions successives que les évêques s'efforceront d'évangéliser les campagnes où se sont maintenues les pratiques rituelles et magiques d'un très vieux paganisme. C'est à travers la dénonciation véhémente qu'ils en font dans leurs sermons, comme aussi dans les vies des missionnaires chrétiens, que nous trouvons les témoignages réels et justes de ce paganisme rural dont nous verrons que bien des pratiques subsisteront, parfois jusqu'à l'ère industrielle, par le canal des traditions populaires.

Les visages païens du temps

Comme toute religion archaïque, ce paganisme rural affecte les grandes catégories par lesquelles l'homme se situe dans le monde. Et d'abord le temps, qui est la vie même de l'homme.

Appellation des jours.

L'un des thèmes qui revient le plus fréquemment dans la critique chrétienne de ces pratiques païennes est celui de l'appellation des jours par des noms de divinités. Les évêques expliquent, en vain, qu'il s'agit là d'un sacrilège puisque c'est Dieu seul qui a créé la semaine, en créant la lumière dont le retour régulier a marqué la succession des œuvres au commencement du monde. Dès le deuxième siècle, l'Eglise avait en effet vivement souhaité que les chrétiens remplacent, dans la dénomination des jours de la semaine, les noms des dieux par l'usage du mot liturgique feria précédé de l'adjectif ordinal. Or, sauf en Galice, partout ailleurs en Occident, l'Eglise a échoué devant le caractère populaire, profondément enraciné dans les habitudes collectives, de la désignation des jours de la semaine. Nous continuons encore à les appeler, selon l'habitude romaine ou germanique, du nom des anciens dieux, sauf en portugais, seule langue romane qui désigne les jours de la semaine par le mot feira. D'autres pratiques relatives au temps quotidien témoignent de la résistance du monde rural à la législation officielle comme aux usages chrétiens : durant longtemps, c'est le jour de Jupiter, le jeudi, que l'on observa le repos hebdomadaire, et non le jour du Seigneur, le dimanche, instauré officiellement au IVe siècle ; c'est le vendredi, jour de Vénus, que l'on se mariait, et jamais durant le mois de mai, en raison de l'antique croyance relative au retour des ancêtres, les 9, 11 et 13 mai, parmi le monde des vivants, sous la forme de Lémures.

Rites du 1er janvier.

De tous les points du monde romain on assiste à partir du IVe siècle à la soudaine montée de pratiques magiques à l'occasion des rites de passage de la nouvelle année, lors de la célébration des Calendes de janvier, marquée par des mascarades qui inaugurent le temps neuf, dans lesquelles chaque rite a une raison fonctionnelle : expulser les forces mauvaises et le temps usé, donner force et vigueur au temps nouveau. Ces rites, attestés par d'innombrables documents et témoignages, sont pratiqués dans tout le monde antique. Suivons-en le déroulement.

- Les libations et offrandes.

La veille du 1er janvier, on garnit la table de tout ce que l'on souhaite posséder durant l'année à venir.

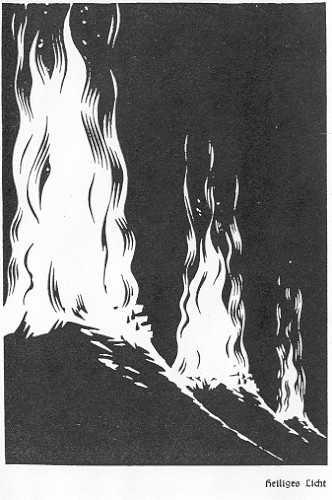

Pratique augurale fondée sur l'idée qu'en ce jour chargé d'une valeur particulière, parce qu'il est situé à la rencontre de deux temps, une table nue serait le symbole néfaste de la disette, de la famine. En même temps, on pratique sur la bûche du foyer des libations de vin et des offrandes de pain dont la coutume persista dans certaines de nos campagnes occidentales jusqu'au début du XXième siècle. Rite certainement fort ancien, révélant un profond symbolisme du foyer et du feu, et qui explique le refus de donner ce jour-là, du feu aux voisins ou aux voyageurs, en raison d'un tabou destiné à préserver l'intégrité du foyer domestique.

- La veillée.

Suit une longue veillée où l'on boit, chante et danse, comme lors de nos réveillons. On dormait peu cette dernière nuit de l'année. On était debout dès le chant du coq, pour pratiquer des rites auguraux de bon départ, offrir à chacun les vœux accompagnés de cadeaux, les strenae (étrennes), échangés dans un véritable potlatch.

- La décoration.

En même temps, on orne les portes des maisons de lauriers, selon un très ancien rite de printemps,

lorsque l'année active débutait en mars, et dans lequel on voyait le symbole d'une vigueur physique renouvelée; de même suspendait-on des lanternes pour réveiller la lumière du soleil.

- Les cortèges.

Puis apparaissent dans les rues des cités, parmi les maisons des villages, des cortèges masqués qui déambulent dans un vacarme gesticulant lourd de significations. Car il ne s'agit pas de masques grotesques tels qu'en connaîtront nos carnavals à la fin du Moyen Age, ni de ces masques de théâtre que le monde antique utilisait; encore moins - bien que nul sans doute n'ait alors fait fi d'une telle occasion - de se cacher le visage pour se livrer plus commodément aux émois de la chasse amoureuse d'un « bal masqué ». Le mouvement, les sons, les danses expulsent en les effrayant les forces mauvaises du temps passé, tout en donnant vigueur au temps neuf.

En transgressant les tabous sociaux habituels, les comportements hors de l'ordinaire des jours visent à recréer un tohu-bohu proche du chaos primordial, d'où sortira nécessairement un nouvel ordre, dont le renouvellement du temps est, en ce premier jour de l'année, l'aspect le plus immédiatement sensible. Or ces masques attestent une volonté collective de ne plus être soi, de devenir autre chose que ce que l'on est habituellement. Car ce jour où deux temps se rencontrent est un jour à part, hors de toute norme habituelle : c'est la fête au sens plénier du terme. Pour y participer pleinement, il faut reculer le plus possible les limites du temps vécu, on ne se couche pas, de la fatigue, on s'enivre de vin et de danses, surtout, il faut estomper les limites de sa propre personnalité et devenir autre, dieu, femme ou bête, et, par le port de masques, en imposer la vue à autrui pour s'en mieux persuader soi-même. Tous les témoignages sont explicites et formels : « ils font Jupiter, Hercule, Vénus ou Diane », « ils font le cerf, la bête ou la femme », et, naturellement, celle du plus mauvais genre. Le masque n'est plus ici caricature bouffonne, clownerie paillarde, mais, comme dans toutes les sociétés archaïques, dépassement de soi, dans le reniement momentané de sa condition physiologique, psychologique et sociale. Ces mascarades du 1er janvier nous permettent d'atteindre au plus profond de la psychologie collective de ces paysans païens.

- Les masques et leur signification.

Parmi ces masques, ceux d'animaux, sauvages de préférence, semblent avoir été les plus fréquents : ils sont faits de la peau même de l'animal, portée sur soi afin, sans doute, d'en capter l'énergie vitale. En Gaule comme en Italie, en Espagne comme en Afrique, c'est le cerf qui est le plus fréquemment adopté : résurgence d'un dieu-cerf, paléolithique, dont la figure est déjà gravée sur les rochers du val Camonica, sur les parois de la grotte des Trois-Frères Ariège, sur des gravures sur os conservées au British Muséum et au musée de Saint-Germain-en-Laye. La danse d'un homme travesti en cerf est magique : on « fait » le cerf pour laisser pénétrer en soi un principe de fécondité, de renouveau sexuel, et de richesse, que l'on attribuait au dieu celtique Cernunnos.

Mais d'autres masques figurent aussi dans ces cortèges du 1er janvier, et en particulier ceux d'une vieille femme (et non pas d'une vache comme on l'a écrit à la suite d'une erreur de copiste médiéval confondant vetula avec vitula). Ces masques de vieille, comme on les voit encore de nos jours chaque année en Appenzell, symbolisent l'année morte que l'on chasse, que l'on brûle, ainsi qu'on continuera de le faire en Italie du Nord jusqu'aux environs de 1939. D'autres masques de femmes font de ceux qui les portent de véritables travestis : des évêques nous dépeignent des soldats, des paysans, qui ce jour ont envahi la ville, revêtus de sous-vêtements féminins et d'une tunique transparente, coiffés d'une perruque, et qui d'une voix aiguë chantent des chansons paillardes et miment des scènes érotiques.

Là encore le sacré de transgression est évident : le caractère orgiastique de ce désordre sexuel marque la volonté de retrouver, pour un temps bref, un hermaphrodisme idéal, un changement de condition vécu lors du bref changement du temps, en accomplissant une opération magique de captation d'une énergie qui est normalement étrangère et interdite.

« Quel homme sensé, s'écrie Césaire, l'évêque d'Arles, pourrait croire que des hommes raisonnables veuillent ainsi se changer en bête sauvage ? Les uns revêtent la peau d'un animal, d'autres en portent la tête ; ils se réjouissent ainsi couverts de ressembler à la brute et montrent par là qu'ils ont les sentiments de la bête plus encore que son aspect. D'autres se déguisent en femme, efféminent leur virilité en portant des masques de filles : ils ont des faces barbues et veulent avoir l'air de femmes ! »

II est ainsi frappant de voir la virulence de la critique chrétienne, preuve de l'enracinement de telles coutumes. Les évêques ont beau dénoncer cette folie, cette démence, cette immoralité des mascarades qui sont une perversion d'un ordre voulu par Dieu, rien n'y fait : ces pratiques continuent et dureront longtemps. La fête du temps nouveau permet à l'homme de rejoindre, pour un jour, pour une nuit, les sources de puissance sans abandonner pour autant sa réelle condition humaine, c'est-à-dire sans éprouver un sentiment de culpabilité qui serait source de déséquilibres sociaux et de dysharmonie grave. Il n'y parvient que par le port de masques. Cette pratique des mascarades, propres au paganisme de la fin de l'Antiquité, amène une remise en question, limitée dans le temps à la suite d'une connivence sociale, de la société même. Le masque devient le signe apparent d'une différence, sociale, sexuelle, physique, qu'il entend combler, d'une démarcation qu'il prétend anéantir. Il fait éclater les structures de la vie quotidienne en affirmant l'obscénité, l'inceste, la transgression des règles communes ; par là il témoigne de la poursuite d'un « jamais atteint », au-delà de la nature humaine. Ainsi, ces divers rites de magie imitative et augurale, ces conduites d'égalisation sociale et de désordre sexuel, ces orgies où toutes les barrières sont pour un temps transgressées, tout cela, qui caractérise la fête du Nouvel An, atteste à quel niveau profond de la pensée et de la sensibilité étaient enracinées ces actions collectives destinées à procurer l'abondance et à rendre plus favorable à l'homme le temps qui s'ouvrait à son action.

Le jour des souris. D'autres pratiques divinatoires tentent de situer l'homme en face de son destin. Non que ces païens aient pratiqué encore l'extraordinaire système mis au point par les Romains, leur permettant à la fois d'interroger les dieux sur leur avenir et de se sentir toujours libres vis-à-vis d'eux. Dans ce monde rural, la divination est toujours marquée par la croyance en un surnaturel qui échappe à l'homme, et qui souvent aboutit à l'irrationnel. Ainsi l'observance, en Espagne comme en Gaule, du jour des souris : les paysans plaçaient, dans une coupelle ou dans une petite boîte, du pain et un lambeau d'étoffe. Si ceux-ci n'étaient pas grignotés par les souris ou rongés par les sauterelles, alors on conservait précieusement ces présages, dans la croyance ferme que l'année serait fructueuse parce que exempte de vermine. Persistance d'un vieux rite romain des Paganalies (Paganalia), où le paysan déposait dans son champ de petits gâteaux ; épargnés, ceux-ci étaient le présage d'une année sans rongeurs. On le voit, il s'agit bien d'un rite de société agraire, accompli après les semailles, dans cette période de mort apparente de la nature qui marque la fin de l'année active ; ce jour des souris est un rite de bon départ, dont la fonction magique consiste à préserver le futur et à le rendre favorable à l'homme.

Tous les documents ecclésiastiques condamnent la présence dans les campagnes de devins, d'augures qui prédisent l'avenir à partir du vol des oiseaux, des éternuements, de l'examen des excréments d'animaux, qui dressent des horoscopes et prétendent révéler à l'homme un avenir qui n'appartient qu'à Dieu :

« Que nul ne croie au destin, à la fortune, aux horoscopes qu'on appelle vulgairement la naissance et qui fait dire : "Tel l'a fait sa naissance tel il sera", que nul, quand il est en chemin, ne prête attention au chant des petits oiseaux. Qu'aucun chrétien n'observe, pour entreprendre une œuvre, le jour ni la lune, quel jour il sort de chez lui et quel jour il y revient... »

Dans cette insistance épiscopale, on mesure le caractère commun et courant de telles pratiques.

Sources : Sous la direction d’André Akoun-Le monde Indo-Européen.