Avec Macron, la presse "de grand chemin" est aux ordres !

- Détails

- Catégorie : 1 Image 1 Photo 1 Message

Poutine : Les SANCTIONS Seront Désastreuses et Feront Plier l'Occident !

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

RPD - À Granitnoye, l'armée ukrainienne maltraitait les civils - 6 mars 2022

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Le 6 mars 2022, nous nous sommes rendus dans le village récemment libéré de Granitnoye, désormais en RPD (République Populaire de Donetsk). nous avons pu y visiter les anciennes positions de l'armée ukrainienne, et discuter avec les habitants pour savoir comment s'est passée la cohabitation avec les soldats ukrainiens pendant huit ans.

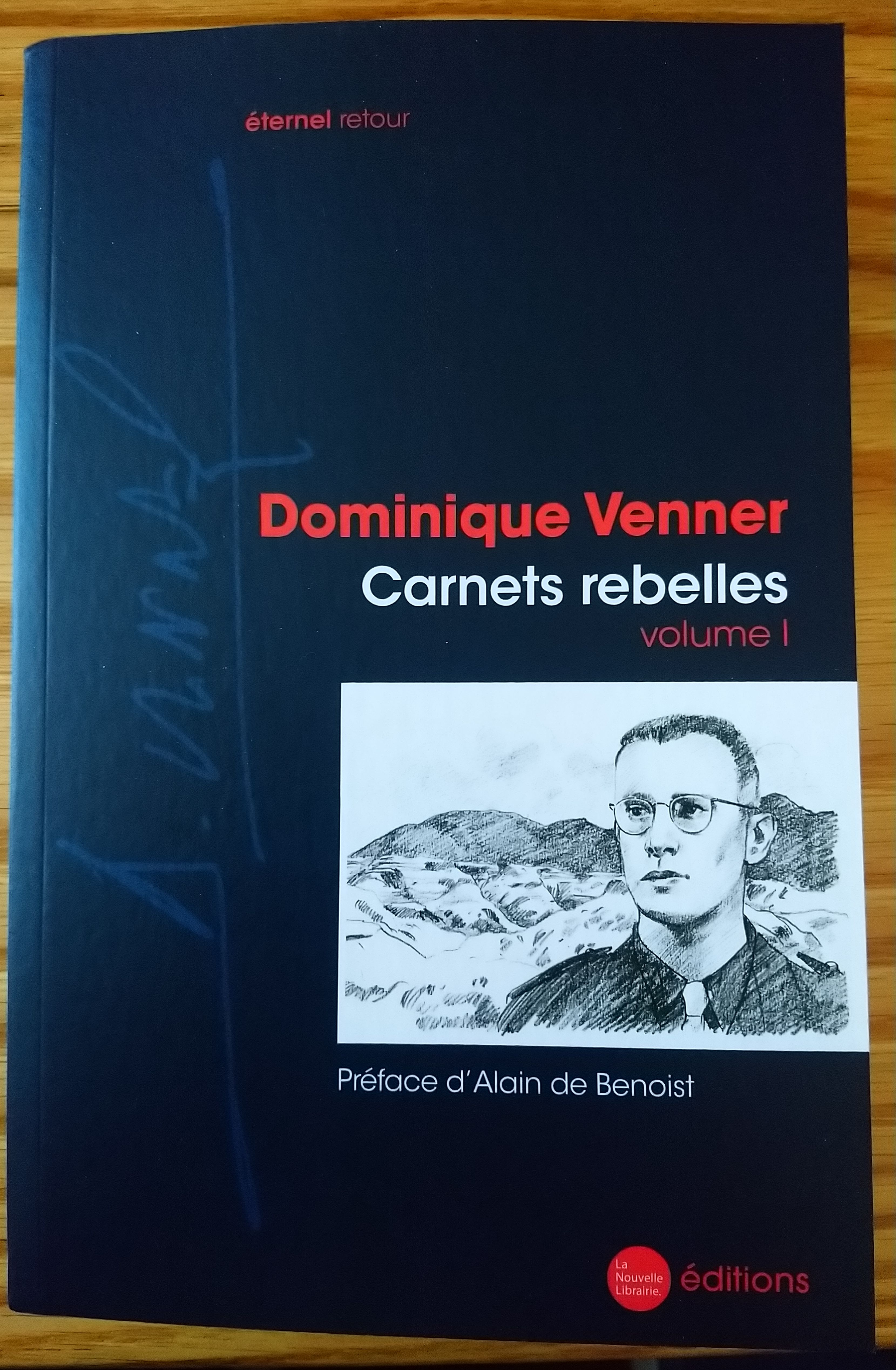

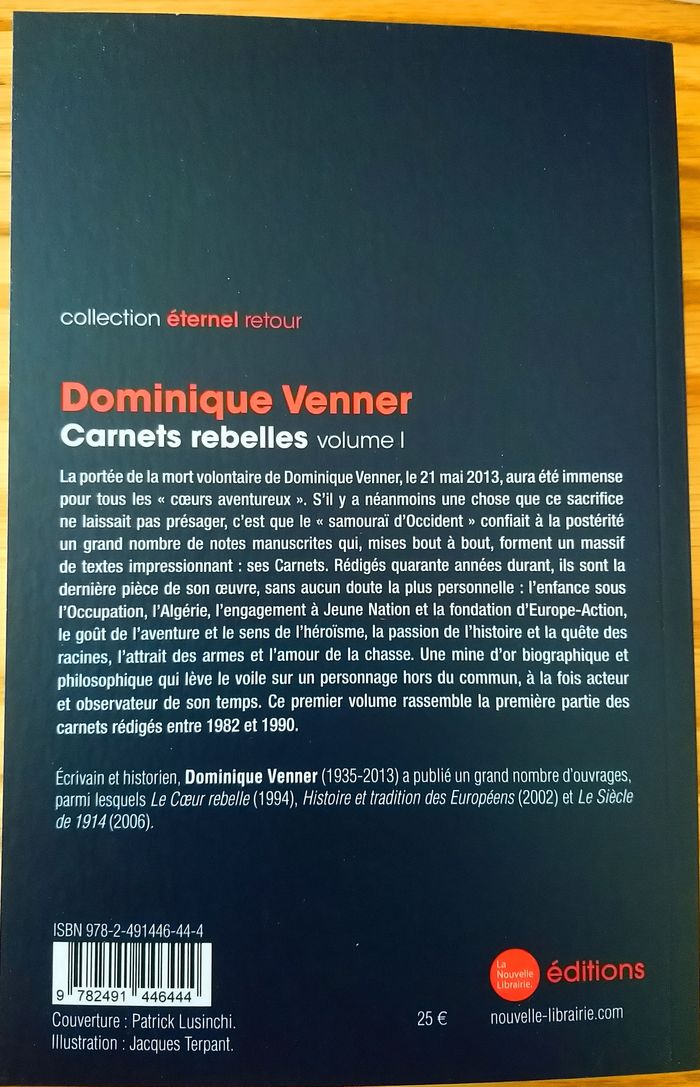

Dominique Venner : Carnets rebelles, Volume 1

- Détails

- Catégorie : Boutique enracinée

32,45 euros frais de port compris en Colissimo pour la France, sous enveloppe bulle. Paiement par PayPal ou virement bancaire. Nous contacter par messagerie :

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/boutiqueenracinee

Dimitri nous a quittés. Retour sur le parcours de Guy Mouminoux

- Détails

- Catégorie : CULTURE ENRACINEE

Décédé le 11 janvier 2022, Guy Mouminoux reste connu pour son seul roman, le récit de guerre autobiographique Le Soldat oublié (sous le pseudonyme de Guy Sajer) ainsi que pour ses bandes dessinées humoristiques ou historiques (sous le pseudonyme de Dimitri).

Guy Mouminoux est né à Paris le 13 janvier 1927. En 1916, son père, un poilu fait prisonnier à Verdun, avait rencontré sa mère pendant sa détention en Allemagne. Guy vit sa jeunesse en Alsace et est passionné par la lecture des revues de bandes dessinées humoristiques pour enfants. Il a le don du dessin et rêve d’en faire son métier. Mais en 1940, lorsque cette région est annexée par l’Allemagne, il rejoint les camps de jeunesse allemands. En 1943, comme d’autres « malgré-nous », enrôlé dans la division Grossdeutschland de la Wehrmacht, il participe, à seulement seize ans, aux combats sur le front de l’Est.

Lire la suite : Dimitri nous a quittés. Retour sur le parcours de Guy Mouminoux

Bernanos et Drumont face aux Français modernes

- Détails

- Catégorie : PHILOSOPHIE

Bernanos a vanté Drumont, y compris dans son antisémitisme. BHL avait insulté le plus grand romancier du siècle dernier (je ne lui vois d’égal que Dostoïevski, pas tendre non plus sur la question qui pince –voyez son Journal, les Possédés ou les Karamazov). Elie Wiesel avait par contre protégé le grand auteur rebelle des Cimetières sous la lune. Mais ce n’est pas la question ici. La question, c’est comment en est-on arrivé à la France du beauf, du bobo, du Thénardier, du Macron, du vacancier et du VTT, alors que nous étions le parangon des nations, comme dit Léon Bloy ?

La réponse est qu’on a créé un être moderne et minable qu’on appelle le bourgeois, avec sa femme qui commande (les femmes savantes qui annoncent nos féministes), la bonne qui insulte, les gosses qui n’obéissent pas et toute une basse-cour de pique-assiettes. La réponse est dans Molière.

Lire la suite : Bernanos et Drumont face aux Français modernes

CRISE UKRAINIENNE : LA GÉOGRAPHIE, ÇA SERT D’ABORD À FAIRE LA GUERRE

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

La débandade américaine en Afghanistan après une guerre de 20 ans a-t-elle marqué la fin d’un cycle historique entamé avec la chute de l’URSS en 1991 ?

Vladimir Poutine a reconnu hier officiellement l’existence de Donetsk et Louhansk, les deux républiques séparatistes pro-russes de la région ukrainienne du Donbass. Cette décision à la fois prévisible et inattendue lui permettrait-elle d’obtenir mieux que l’acceptation de ses demandes écrites adressées aux Etats Unis ?

En 1974, la Turquie membre de l’OTAN avait envahi Chypre, pays indépendant au prétexte d’une tentative de coup d’État à Nicosie. La « communauté internationale », à savoir les États-Unis et les pays européens n’avaient pas bougé. Cela fait 48 ans que ce pays est coupé en deux et ce n’est pas près de changer. Cette durée montre le basculement auquel nous allons être confrontés avec les décisions de Vladimir Poutine. Basculement qui va complètement structurer ce qui va se passer dans cette partie du monde.

Lire la suite : CRISE UKRAINIENNE : LA GÉOGRAPHIE, ÇA SERT D’ABORD À FAIRE LA GUERRE

Le Grand Remplacement avec Macron

- Détails

- Catégorie : Macron, le représentant de commerce du fric roi

La crise ukrainienne et l'Occident: la dimension idéologique

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

La crise autour des événements d'Ukraine a des dimensions à la fois géopolitiques et idéologiques. Dès le début de l'aggravation de la situation aux frontières orientales de ce pays, diverses forces politiques aux États-Unis et en Europe ont évalué différemment le déroulement des événements. Les libéraux et les mondialistes ont soutenu Kiev, les représentants d'autres mouvements idéologiques ont adopté une position plus favorable à la Russie. Le début des hostilités à grande échelle contre le régime actuel de Kiev de la part jouée par la Russie a provoqué diverses réactions : de l'hystérie de la part des libéraux, à la condamnation avec un appel à entamer immédiatement un dialogue de la part des conservateurs.

Lire la suite : La crise ukrainienne et l'Occident: la dimension idéologique

- Ukraine : conséquences de la censure de Russia Today (RT) et de Sputnik

- Révélation : ce que Poutine démantèle en Ukraine est un projet de second Israël

- Qui est Zelensky ? par P. Vial

- Rapport de situation hebdomadaire du Donbass et de l'Ukraine spécial militaire – 5 mars 2022

- Bulletin N°70. Libération de l'Ukraine, Poutine vs sanctions. 06.03.2022.

- Des librairies prises pour cibles par Georges FELTIN-TRACOL

- Comment l'Amérique camoufle ses crimes de guerre

- LES LIENS TROUBLES ENTRE MACRON ET MCKINSEY

- CABINETS DE CONSEIL : UN SCANDALE A 140 MILLIONS D'EUROS ?

- RPD - Visite du village de Bougas récemment libéré (version expurgée) - 03.03.2022

Page 581 sur 858