- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

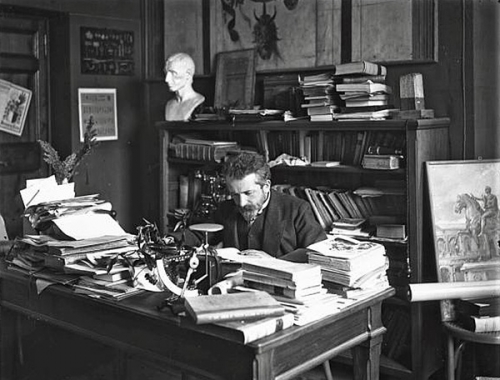

La figure de l'archéologue Giacomo Boni, au début du XXe siècle, auteur de découvertes scientifiques sensationnelles, se prête mieux que d'autres à représenter la haute culture et sa forte incidence sur l'idéologie, enrichissant la politique de significations, même sacrées, qui appartenaient à d'autres époques.

Dans le cadre de la lutte entre le matérialisme progressiste et l'idéalisme traditionnel - en cours en Europe depuis au moins deux siècles - les décennies au tournant des 19ème et 20ème siècles ont marqué un point de confrontation important. La culture de l'époque, en Italie comme dans une grande partie du reste du continent, était consacrée à l'investigation de l'identité populaire, à l'intérêt pour le passé national, à la culture radicale et convaincue de tout ce qui pouvait contribuer au renforcement du tissu culturel atavique.

Lire la suite : Le paganisme pour la modernité: Giacomo Boni et les symboles

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

Ce n'est pas vraiment le genre de livre que je lis habituellement (bien que mes habitudes de lecture soient très diverses), ce Hagakure - Le livre du Samouraï, et peut-être pas non plus quelque chose que vous achèteriez tout de suite, alors j'aimerais d'abord vous présenter l'auteur. Comme c'est souvent le cas, le texte de la quatrième de couverture est approprié: « Yamamoto Tsunetomo (1659-1719) était un samouraï adepte du clan Nabeshima, seigneurs de la province de Hizen. Il est devenu moine bouddhiste en 1700, après que le gouvernement shogunal ait interdit la pratique du tsuifuku - suicide d'un adepte à la mort de son Seigneur. Hagakure a été dicté à un jeune samouraï pendant une retraite de sept ans ».

Lire la suite : Hagakure : Le livre du samouraï par Yamamoto Tsunetomo

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

Puisque, historiquement et géographiquement, le chamanisme - compris comme le dispositif de fonctionnement social et culturel d'une communauté - est attesté et reconnu dans certaines régions, nous sommes amenés à croire, à tort, qu'il est né et s'est développé exclusivement dans ces lieux. D'un point de vue cognitif et évolutif, au contraire, comme le montrent les études les plus récentes, il s'agit d'un phénomène qui est interprété à juste titre comme pertinent pour toute l'histoire de l'Homo Sapiens, c'est-à-dire comme présent dans toutes les civilisations qui se sont développées depuis le Paléolithique supérieur. Le problème est plutôt de reconnaître ses traces de manière systématique, en commençant par l'analyse de phénomènes qui sont souvent négligés dans la recherche anthropologique. Parmi ceux-ci, les preuves linguistiques présentes dans nos langues, et en particulier dans nos dialectes, sont d'une importance extraordinaire.

Lire la suite : Aux origines de la culture européenne: le chamanisme préhistorique

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

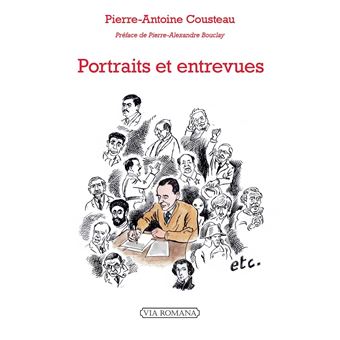

Pierre-Antoine Cousteau, que tout le monde nommait « PAC », frère du commandant Cousteau, était un journaliste réputé et redouté, l'un des plus influents hommes de presse de l'Occupation, faisant preuve d'une verve inouïe, notamment dans Je Suis Partout, aux côtés de Lucien Rebatet et de Robert Brasillach. Comme tous les hommes bien nés, il fut évidemment condamné à mort à la Libération. Il affronta, raconte Alexandre Bouclay, l'auteur de la belle préface, ses juges avec une droiture et un courage salué par la passionaria rouge de l'Epuration, Madeleine Jacob, qui dira de lui: « C'est un drôle, dans tous les sens du terme ». Sa peine fut commuée en prison à vie par Vincent Auriol en 1947 et il fut libéré en 1953. Toujours insolent, il avait commenté: « Cette décision est typique du manque de sérieux démocratique ». Jamais il ne fera preuve de résipiscence, continuant à faire preuve de son mauvais esprit, de ses sarcasmes, maniant l'humour noir, l'ironie et le second degré dans Rivarol jusqu’à sa mort le 17 décembre 1958, à Paris. On doit à Jean-Pierre Cousteau, fils de PAC, la parution de ce livre « Portrait et entrevues », aux éditions Via Romana après celle de son formidable journal de prison, « Intra muros ». Un grand merci. La conclusion de la préface de Pierre-Alexandre Bouclay: « Qui ouvrira un livre de Pierre-Antoine Cousteau y trouvera un fatras de choses parfaitement désuètes comme la rectitude, le courage, le refus du relativisme, la fidélité à la parole donnée, le sens de l'honneur. Il n'y a plus de place pour un homme comme cela dans notre monde ».

PAC nous propose une centaine de « portraits », de Léon Blum à Adolf Hitler, en passant par Churchill, Louis-Ferdinand Céline, De Gaulle, Pierre Laval, Charles Maurras, mais aussi Sartre, Maurice Thorez, Jacques Duclos, André Malraux ou Staline. Pas toujours très tendre...

Lire la suite : Pierre-Antoine Cousteau: « Portraits et entrevues » par Robert Spieler

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

Raffaela Stramandinoli, appelée depuis sa naissance « Assuntina » et connue sous le nom de « Donna Assunta », est décédée, ce 26 avril 2022, à l’âge de cent ans, à son domicile situé dans un quartier cossu de Rome. Elle était la veuve de Giorgio Almirante, le dirigeant historique, mort en 1988, de l’ancien parti politique néo-fasciste dénommé Mouvement social italien (MSI).

Lire la suite : Assunta Almirante, mémoire historique de la droite italienne, est partie

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

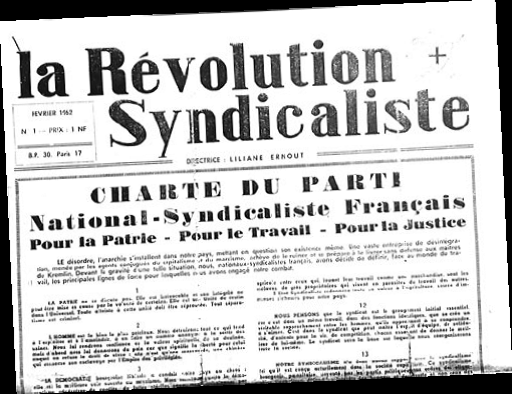

C’ÉTAIT IL Y A 60 ANS. Alors que l’Algérie française vit ses derniers mois d’existence, apparaît en métropole un nouveau titre de la presse nationaliste : La Révolution syndicaliste. Son numéro 1, daté de février 1962, publie en pleine page les 19 points de la charte du Parti national-syndicaliste français (PNSF), avec en exergue : « Pour la patrie. Pour le travail. Pour la justice ».

Un constat tout d’abord. Les nombreux livres consacrés à l’« extrême droite » ne font jamais état du PNSF alors que s’y trouvent mentionnés, voire analysés ou disséqués, les moindres groupuscules ou sous-groupuscules. Et ceci quel que soit le positionnement idéologique des auteurs. Rien dans Les Mouvements d’extrême droite en France depuis 1944 de François Duprat, rien dans La Tentation néo-fasciste en France. 1944-1965 du communisant Joseph Algazy, rien non plus du côté des universitaires avec L’Extrême Droite sous la Ve République de René Chiroux ou Fascisme français - Passé et présent de Pierre Milza. La liste pourrait être allongée. Seul Henry Coston fait exception à la règle en consacrant une courte notice au PNSF dans son Dictionnaire de la politique française (tome I). Voilà qui demeure surprenant car ce parti nationaliste aux traits originaux a eu une existence bien réelle, comme en témoignent ses démêlés tant avec le pouvoir gaulliste qu’avec les communistes et la CGT.

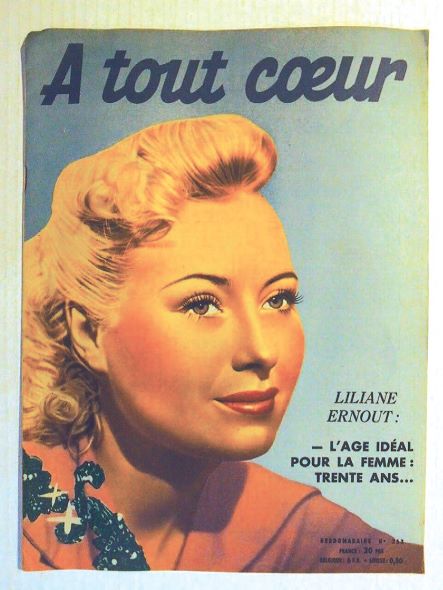

Tout commence le 9 février 1959 avec la création du Mouvement de la jeunesse combattante et syndicaliste. La nouvelle organisation se fait connaître en lançant un appel à « l’union des jeunes Français ». A peine fondé, afin d’élargir son assise, le mouvement se transforme, le 19 juin 1959, en Parti national-syndicaliste français. A la tête du PNSF se trouve un triumvirat composé de Roger Bru, ancien militant de la CGT, délégué fédéral de la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR, syndicat représentatif regroupant 50 000 adhérents en 1959), Lucien Boer, journaliste à La Dépêche de Lens, et surtout Liliane Ernout qui occupe le poste de secrétaire général (elle sera aussi directrice de La Révolution syndicaliste).

Jeune, jolie, douée pour l’écriture…

Liliane Ernout, née en 1926, évolue dans un milieu artistique, son père étant directeur d’une galerie de peinture à Montmartre. Jeune, jolie, volontaire, cultivée, douée pour l’écriture – elle publie très tôt un recueil de poèmes –, elle entreprend une carrière de comédienne. De 1949 à 1957 son nom figure au générique d’une dizaine de films, dont Pot-Bouille de Julien Duvivier. Elle se produit également à la RTF et au théâtre ; ainsi dans Namouna de Jacques Deval. Ses qualités d’actrice ne lui font pas oublier son profond amour de la France qu’elle lie à son désir de justice sociale. D’où son engagement à corps perdu dans la politique. Avec les risques que cela comporte.

Ses prises de position en faveur de l’Algérie française lui valent, en février 1960, d’être deux fois appréhendée en toute illégalité, comme le relatent Le Monde et France-Soir. Mais la fin de la présence française en Algérie ne signifie pas la fin du combat politique. Il s’agit toujours de construire l’Etat national-syndicaliste.

Le PNSF voit dans le syndicat « la cellule organique de la société qui réunira tous les travailleurs », avec pour conséquence « la destruction du concept de classes générateur de luttes fratricides. » Le but affiché ? « L’instauration d’un Etat syndicaliste, implacablement anticapitaliste, implacablement antimarxiste » ; un projet politique, donc, qui se fonde sur la famille, la commune, le syndicat.

Le terme de national-syndicalisme marque l’influence de la pensée de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange. Mais à vrai dire, si le PNSF regarde vers l’Espagne, ce n’est pas la Phalange officielle, celle qui participe au gouvernement de Franco, qui l’intéresse ; ses sympathies vont vers les oppositionnels des Cercles José-Antonio, apparus vers 1960, qualifiés de « phalangistes de gauche ».

En ce qui concerne les références françaises, La Révolution syndicaliste met en valeur certains noms et épisodes du mouvement ouvrier : la Commune, Louise Michel, la fondation des Bourses du travail, la charte d’Amiens (1895) pour ses déclarations d’indépendance à l’égard des partis, de l’Etat et du jeu parlementaire, Georges Sorel pour ses appels à l’insurrection du peuple… L’actualité sociale de l’année 1960 pour le PNSF ? On relève notamment le soutien de la grève des mineurs de Decazeville, l’opposition aux licenciements chez Renault qui, au même moment, embauche des travailleurs étrangers, la défense de la paysannerie (le leader paysan contestataire Henri Dorgères collabore à La Révolution syndicaliste).

Dans le milieu ouvrier

Les ambitions du PNSF ne se limitent pas au « combat intellectuel ». C’est là une de ses hardiesses : prendre les moyens de pénétrer le milieu ouvrier. Et pour cela ne pas craindre de distribuer des tracts à la porte des entreprises. Des exemples ? En octobre 1961, « tractages » aux usines Renault de Billancourt avec violente réaction de la CGT. Comme le proclame l’un des tracts du PNSF : « N’en déplaise à certains, nous voici de nouveau au rendez-vous. » En septembre 1963, c’est le « syndicat maison » de Simca Nanterre qui s’en prend aux nationaux-syndicalistes. Au cours de la première moitié des années 1960, le PNSF réussit à implanter une cellule au ministère des Finances (implantation dénoncée par le bulletin de la section PCF du 1er arrondissement qui titre : « Des indésirables dans la maison »). Implantation également dans le secteur du bâtiment sur le thème : « Compagnon du bâtiment, tu dois exiger l’application de l’article 20 des conventions collectives » (relatif à l’hygiène et à la sécurité). Aux établissements Nicolas, le PNSF est à la pointe des revendications salariales face à la CGT qui moucharde « les révolutionnaires à la fasciste ». En fin de compte, des résultats intéressants mais trop parcellaires pour que perdure le PNSF.

Lors de l’élection présidentielle de 1965, Liliane Ernout ne soutient pas Tixier-Vignancour mais l’entrepreneur Marcel Barbu, apôtre de la « communauté de travail ». Rivarol lui ouvre ses colonnes. Elle retrouve dans le programme de Barbu des thèmes qui lui sont chers : la création d’une personnalité morale et juridique pour la famille considérée comme la cellule de base de la société, l’instauration d’un référendum d’initiative populaire, une réforme communale faisant du maire le défenseur de ses administrés. Liliane Ernout continuera à écrire dans Rivarol jusqu’à sa mort, en 1977, à 51 ans.

Philippe Vilgier Samedi 5 mars 2022 – Présent

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

Les origines

L'arc est sans doute l'une des plus importantes inventions de l'homme et a accompagné son évolution. À l'exception de l'Australie, de la Polynésie et de la Micronésie, l'arc est connu dans le monde entier depuis l'Antiquité. Ayant été inventée et perfectionnée à différentes époques et dans différents pays de manière tout à fait indépendante, il est difficile d'établir avec exactitude la date de sa première apparition ; cependant, on peut raisonnablement considérer qu'il s'agit d'une arme établie dès le Paléolithique, comme le montrent certaines peintures rupestres d'Altamira (Espagne). L'avantage évident et incroyable que l'invention de l'arc a apporté à la chasse était la possibilité de frapper la proie à distance et en toute sécurité.

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

L'essai de Guido Andrea Pautasso sur le procès du penseur traditionaliste en 1951

Le philosophe vénitien Andrea Emo, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, écrivait, en diagnosticien lucide, que la démocratie libérale est « épidémique ». Le terme doit être lu dans le sens étymologique grec: la démocratie moderne tend à se placer, à travers son appareil représentatif, « sur le peuple », à limiter sa liberté et l'exercice effectif de la souveraineté politique. Aujourd'hui, en pleine ère de la gouvernance, cela va de soi, mais à l'époque, une telle thèse était, pour le moins, suspectée de « nostalgie ». Un livre de Guido Andrea Pautasso, récemment publié dans le catalogue de la maison d'édition Oaks, Il filosofo in prigione. Documenti sul processo a Julius Evola, semble confirmer la thèse d'Emo (pour les commandes :

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

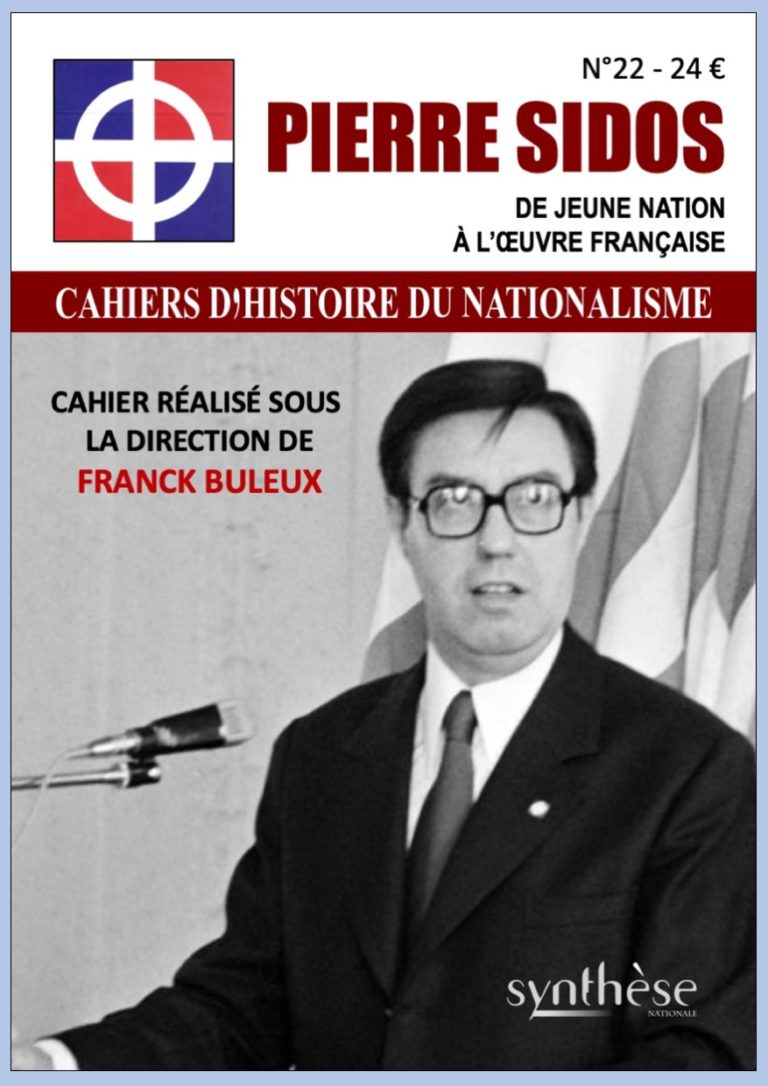

Dans une belle introduction, Franck Buleux, l'auteur de cette biographie de Pierre Sidos, parue dans les Cahiers d’histoire du nationalisme aux éditions Synthèse Nationale, rend hommage à celui dont la principale qualité fut la fidélité à son idéal. Né le 6 janvier 1927 à Saint-Pierre-d'Oléron, il a quatre frères et une sœur. Buleux évoque un « roc », un « homme intangible » qui « influença la vie politique française ». Il fut, écrit-il, « pas un tribun, mais un axe; pas un bateleur, mais une voie, celle de l'honneur ».

Lire la suite : Pierre Sidos, le père spirituel des nationalistes