Les événements de ces dernières années ont radicalement changé le paysage énergétique mondial. Bien que les producteurs des principales ressources énergétiques soient restés les mêmes, les conditions du marché, les chaînes d'approvisionnement et les priorités ont changé. Pour l'Europe, le gaz naturel russe est devenu politiquement « toxique » et, dans le contexte de la transition vers l'énergie verte, cela a soulevé le dilemme de l'accès à l'énergie abordable nécessaire pour soutenir leurs propres économies. À l'échelle mondiale, l'intérêt pour les énergies propres s'accroît, créant une fenêtre d'opportunité pour un certain nombre de pays. Les outsiders sont contraints de se tourner vers le protectionnisme pour se protéger des impacts potentiels. L'évaluation des risques varie cependant. Certains considèrent les gains économiques comme la priorité absolue, d'autres privilégient les questions politiques, ce qui peut avoir pour effet d'exclure les préoccupations, les normes et les responsabilités environnementales de toute participation à des accords ou à des alliances.

Jason Bordoff et Megan O'Sullivan estiment que des changements géopolitiques importants sont en cours dans le secteur de l'énergie. De nombreux pays s'efforçant d'utiliser des énergies propres, le succès dans ce domaine est synonyme d'influence géopolitique accrue. On pourrait dire que des superpuissances de l'énergie propre émergent pour dominer le reste. Il existe plusieurs sources potentielles de domination :

1) la capacité de fixer des normes en matière d'énergie propre, un outil plus subtil que l'influence politique directe ;

2) le contrôle des chaînes d'approvisionnement des éléments essentiels à la technologie de l'énergie propre ;

3) la capacité de produire des composants à bas prix pour l'industrie ;

et 4) la production et l'exportation de combustibles à faible teneur en carbone ou d'énergie propre elle-même.

D'une manière générale, la carte géopolitique mondiale de l'énergie se compose de points de production d'énergie, de nœuds et de connecteurs, ainsi que de canaux de transmission d'énergie tels que les réseaux électriques ou les gazoducs et oléoducs.

Les réseaux énergétiques sont les infrastructures qui relient la source d'énergie au consommateur d'énergie et représentent donc un élément essentiel des systèmes énergétiques nationaux et mondiaux. Au cours des cent dernières années, les réseaux (notamment d'électricité et de gaz) ont évolué, passant de réseaux locaux simples à des infrastructures complexes qui transfèrent l'énergie non seulement à l'intérieur des frontières nationales, mais aussi au-delà des frontières, de manière fiable et efficace.

Un rapport de l'Oxford Institute for Energy Studies sur les réseaux énergétiques à l'ère de la transition indique que « compte tenu de la stratégie de décarbonisation par défaut basée sur l'électrification, dans de nombreux endroits du monde, les réseaux électriques devraient être au cœur de l'infrastructure des futurs systèmes énergétiques qui transmettent la majeure partie de l'énergie consommée dans l'économie, en interaction avec d'autres réseaux énergétiques tels que le chauffage, l'hydrogène, le gaz naturel et la réfrigération ». Toutefois, pour que cela se produise, le marché de l'électricité doit être conçu de manière à ce que les flux d'électricité restent à l'intérieur des lignes de transport d'électricité. Dans des endroits comme l'Europe, où les prix du marché de l'électricité sont largement identiques dans les différents pays et ne reflètent donc pas les contraintes du réseau électrique, les résultats du marché sont souvent ajustés en réattribuant la capacité des centrales électriques conventionnelles et en gérant l'utilisation des énergies renouvelables. Ce mécanisme est non seulement coûteux, mais aussi difficile à gérer efficacement, car il est soumis à la prise de risque (lorsqu'il est basé sur le marché) ou dépend de la transparence des coûts des centrales électriques (lorsqu'il est basé sur les coûts).

Des instruments réglementaires appropriés sont nécessaires pour assurer une planification efficace du réseau électrique à long terme. Ces instruments comprennent l'utilisation d'un mécanisme de marché pour la fourniture de services de réseau chaque fois que cela est possible, ainsi que l'introduction d'une plus grande granularité dans la tarification de l'électricité dans le temps et dans l'espace.

Les réseaux de distribution d'électricité sont d'autant plus importants que la dé-carbonisation de secteurs tels que le chauffage et les transports se traduit par une plus grande volatilité de l'offre et de la demande et par des pics plus élevés dans des réseaux traditionnellement gérés de manière passive. Ces réseaux nécessitent une série d'instruments, tels que des tarifs réglementés efficaces, des régimes de connexion au réseau flexibles et des marchés locaux pour les services flexibles afin d'encourager l'utilisation efficace des actifs existants et le développement optimal de la capacité future.

Par conséquent, le réseau électrique sera l'un des domaines prioritaires du développement énergétique dans un avenir proche.

Or, les réseaux électriques des pays en développement posent un certain nombre de problèmes. Dans certains d'entre eux, où les réseaux ne sont pas encore dissociés, les sociétés de distribution sont impliquées à la fois dans le réseau et dans les activités de détail. Parallèlement, dans de nombreux pays en développement, tels que l'Inde et la Tanzanie, les tarifs de détail sont subventionnés, les pertes d'énergie techniques et commerciales sont élevées et les sociétés de réseau sont souvent dysfonctionnelles. Cela conduit à une situation où les sociétés de distribution d'électricité sont financièrement insolvables. L'accès à l'électricité est alors menacé.

Ajoutez à cela l'augmentation de la population mondiale et l'émergence de nouvelles technologies, ce qui signifie également une augmentation de la consommation d'électricité. La structure du secteur de l'énergie et de sa consommation peut être observée dans différents pays. Aux États-Unis, par exemple, ces dernières années, un peu moins de la moitié de l'électricité est produite à partir de gaz naturel, le reste se répartissant à peu près également entre le charbon, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables, principalement les éoliennes et les panneaux solaires. Au total, un peu plus de 4000 TWh sont produits chaque année (contre 3000 en 1990).

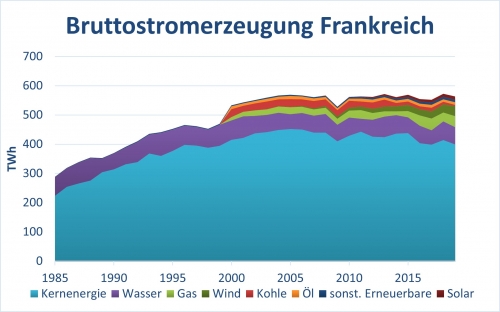

La poursuite de la réduction de la demande de gaz naturel cette année et l'année prochaine en Europe dépend également de l'existence d'autres formes de production d'électricité. La France, premier exportateur d'électricité en Europe, est devenue importatrice pendant la majeure partie de l'année 2022 en raison de l'arrêt de la production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique. Une relance en 2023 pourrait réduire la demande de gaz de l'UE de 80 TWh. La Commission européenne a annoncé un décret d'urgence ambitieux visant à accélérer les projets d'énergie renouvelable afin de remplacer 140 TWh de gaz naturel par de l'énergie éolienne et solaire en 2023.

L'Europe part du principe que l'approvisionnement limité en gaz russe via Turkish Stream et Transgas, ainsi que le remplacement partiel du gaz dans la production d'électricité par le rétablissement de l'hydroélectricité, du nucléaire et des nouvelles énergies éolienne et solaire, suffiraient à combler le déficit de l'offre et de la demande estimé par l'AIE à 300 TWh en 2023.

Cela dit, l'ampleur de l'expansion des énergies renouvelables dans l'UE est variable. Ensemble, l'Espagne, les Pays-Bas et la Grèce ont représenté plus de la moitié de l'augmentation totale de la production d'énergie éolienne et solaire dans l'UE depuis 2019, tandis que la Bulgarie, la République tchèque et la Roumanie n'ont déployé pratiquement aucune centrale éolienne ou solaire. La Hongrie et la Pologne sont parties d'un niveau peu élevé, mais ont depuis enregistré une augmentation des énergies renouvelables.

Les États membres ont répondu à l'appel de l'UE pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et dé-carboniser les industries conformément à ses objectifs REPowerEU. La République tchèque, la Pologne et la Slovaquie, entre autres, ont assoupli les réglementations ou annoncé de nouveaux projets pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables. De nombreux pays d'Europe centrale et orientale ont également annoncé des calendriers pour l'élimination progressive du charbon. L'Allemagne a mis en place des plans ambitieux visant à presque tripler la capacité de production d'énergie éolienne et solaire d'ici 2030. Cela permettrait de produire environ 1200 GWh par jour, contre une moyenne de 440 GWh par jour provenant de l'éolien et du solaire en 2021 (sur un total de 616 GWh par jour provenant des énergies renouvelables). La Commission européenne prévoit de porter la capacité des énergies renouvelables à 1236 GW d'ici à 2030. L'augmentation de l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne permettrait à elle seule d'économiser 210 TWh/an de gaz naturel d'ici 2030, en plus des 1 160 TWh/an que les mesures « Fit for 55 » devraient déjà permettre d'économiser. En atteignant les objectifs de Fit for 55 et de REPowerEU, l'UE pourrait réduire sa consommation de gaz de 1550 TWh - l'équivalent des importations de gaz russe dans l'UE en 2021 - d'ici 2027 et d'un total de 3100 TWh d'ici 2030. La question de savoir si ces objectifs européens et nationaux peuvent être atteints est une autre question.

Centres et périphéries

Une étude de l'Institut allemand pour la sécurité et la politique étrangère indique que dans le cas de l'électricité, l'espace et le réseau sont soumis à des systèmes logiques concurrents en fonction du lieu. Au sein de l'UE, par exemple, le principe réglementaire de l'ordre s'applique à « l'espace électrique » de l'Europe, territorialement contigu. En revanche, dans les espaces politiquement et juridiquement perméables à l'influence extérieure, les grandes puissances cherchent à contrôler les flux d'électricité pour projeter leur pouvoir politique et créer des espaces centralisés ou hiérarchisés. Nous assistons actuellement à des processus de réintégration et de resynchronisation dans des régions telles que l'Asie centrale et le Caucase du Sud, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud et du Sud-Est - des régions qui, historiquement, n'ont été interconnectées que de manière marginale et dont les infrastructures sont fragmentées. Aujourd'hui, cela se fait soit par le biais d'interconnexions électriques telles que le Central Asian Power System (CAPS) et l'initiative chinoise Belt and Road (= Nouvelles Routes de la Soie), soit par la création de marchés de l'électricité tels que l'Union économique eurasienne (EAEU). Le degré de concentration et d'intégration socio-économique, technique, réglementaire et infrastructurelle de ces régions reste généralement faible. Cela accroît leur perméabilité au pouvoir politique extérieur et en fait des zones d'interconnexion et de concurrence. La concurrence pour les sphères d'influence normatives, techniques, économiques et donc géopolitiques s'intensifie. Dans la région continentale Europe-Asie, qui revêt une importance stratégique, la Chine, la Russie, la Turquie et l'Iran rivalisent avec l'UE et les États-Unis.

Par conséquent, des questions apparemment purement techniques entrent dans le domaine de la politique. L'infrastructure du réseau électrique, en particulier sous la forme de réseaux électriques intégrés, façonne les relations politiques et socio-économiques entre deux ou plusieurs centres, ainsi qu'entre les centres d'une part et les périphéries d'autre part.

Les centres eux-mêmes sont définis ici comme des espaces saturés d'infrastructures et d'industries (y compris en dehors de la sphère d'influence d'un pays) caractérisés par une forte densité de transactions économiques et sociales, une homogénéité normative et politique et une faible perméabilité aux forces géopolitiques extérieures. En revanche, la périphérie se caractérise par des infrastructures sous-développées, une faible industrialisation, des conditions socio-économiques instables, un centre de gravité politique faible ou absent, un degré élevé de perméabilité au pouvoir géopolitique extérieur et de fortes forces centrifuges.

Selon la théorie des réseaux socio-économiques, les centres et les périphéries peuvent être reliés de plusieurs manières. Un centre peut être relié à plusieurs zones situées à sa périphérie. En même temps, deux ou plusieurs centres peuvent être reliés entre eux par un espace périphérique commun. Il est également possible que plusieurs centres, chacun avec sa propre périphérie, coexistent et ne soient que faiblement reliés les uns aux autres. Les différents regroupements centre-périphérie reflètent les différents rapports de force géoéconomiques et les projections géopolitiques.

Les interconnecteurs, les réseaux électriques et les systèmes synchrones d'alimentation en énergie n'influencent pas seulement les relations énergétiques ; ils façonnent également les relations centre-périphérie en tant que vecteurs de connexion et d'intégration. Grâce à son projet « Ceinture et Route », la Chine promeut une vision globale de la connectivité énergétique mondiale.

De nouveaux centres de gravité émergent et les périphéries se transforment d'espaces frontaliers en espaces de connexion.

La zone continentale qui s'étend de l'Europe à l'Asie présente une dynamique particulière. D'une part, trois alliances et centres de pouvoir internationaux existent déjà, à savoir ceux de l'UE, de la Russie et de la Chine. D'autre part, de nouvelles interconnexions et de nouveaux réseaux électriques sont en cours de développement et de nouveaux centres, tels que l'Iran, la Turquie et l'Inde, sont de plus en plus actifs dans la construction d'infrastructures électriques transfrontalières. Bien qu'elles existent à des profondeurs différentes, les tendances d'intégration de l'électricité dans les trois macro-régions présentent des caractéristiques similaires : à mesure que de nouveaux centres de gravité émergent, les périphéries se transforment d'espaces frontaliers en espaces interconnectés. En conséquence, les frontières des anciens espaces s'estompent tandis que de nouveaux grands espaces sont créés. Ainsi, l'ancienne confrontation géopolitique entre le centre continental et la périphérie maritime s'affaiblit visiblement.

Au sein de l'Eurasie, on assiste donc à une consolidation autour de certains centres énergétiques et à un renforcement ou à un affaiblissement de la coopération, en fonction du climat politique.

Par exemple, les pays de l'UE tentent de créer leur propre marché fermé, bien que certains d'entre eux dépendent encore de l'approvisionnement en électricité de la Russie. Et s'il existe des raisons politiques de passer à d'autres réseaux, il existe un certain nombre de limitations techniques qui font qu'il est difficile de le faire rapidement. Par exemple, en 2022, les autorités estoniennes ont déclaré qu'elles ne se déconnecteraient pas du réseau russe avant 2025.

Dans une autre région, en revanche, nous assistons à une consolidation des interactions dans ce sens. En janvier 2013, Mohammad-Ali Farahnakian, conseiller en affaires internationales du ministre iranien de l'énergie, a déclaré qu'une entreprise iranienne avait reçu l'approbation de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Iran pour travailler sur un projet de synchronisation des réseaux électriques des trois pays. « Après l'approbation finale du projet, les travaux de synchronisation des réseaux électriques commenceront », a-t-il assuré. L'élaboration du projet, a-t-il noté, prévoit l'étude des composantes économiques, techniques et environnementales. Les résultats de l'étude et de l'élaboration ont été soumis aux agences respectives des trois pays.

Le projet CASA-1000, qui vise à relier les pays d'Asie centrale à l'Afghanistan et au Pakistan et à échanger de l'énergie électrique selon les normes internationales, est prometteur.

Leonid Savin

Source: https://www.geopolitika.ru/article/geopolitika-energosetey