Le Baron ! Combien de lecteurs sa geste aura-t-elle fait rêver depuis la parution, en 1973, d’Ungern le baron fou, du regretté Jean Mabire ? Une biographie romancée qui s’inspire pour beaucoup de Bêtes, Hommes et Dieux, ou le récit, traduit en français en 1923, des tribulations endurées par Ferdynand Ossendowski pendant la guerre civile russe. Plus que n’importe qui, Ossendowski a contribué à forger la légende noire d’Ungern : celle d’un général de fortune halluciné, d’un seigneur de la guerre habité par les esprits de la steppe.

Écrivain talentueux, le Polonais était surtout un affabulateur patenté, comme la suite de sa carrière le montrerait. Or voici que nous parvient aujourd’hui le témoignage inédit d’un ancien officier de la Division de cavalerie asiatique, le capitaine en second Erast Pavlovitch Noudatoff. Un livre, à première vue, bien fait pour conforter l’image sanguinaire du dernier général blanc. Mais un livre écrit aussi par un repenti, un « ennemi de classe » issu de la meilleure noblesse tsariste, qui rédige ses mémoires sous les yeux (la dictée ?) de ses geôliers. Il se dégage ainsi de la lecture – captivante – de ce portrait à charge une impression d’outrance qui le rend suspect. Ungern fut-il ce pirate des steppes, ce dément galonné que la propagande bolchevique s’évertua à présenter lors de son procès ? Ne cherchait-on pas plutôt, par de tels procédés, à détruire le mythe, alors naissant sous les yourtes, du héraut des libertés mongoles ?

En ralliant son camarade de tranchée l’ataman Grigori Semionov aux confins de la Russie et de la Mongolie-Extérieure à l’été 1918, Ungern retrouvait une terre qui lui était familière. Garnisonné au consulat russe de Khovd avant la guerre, il avait eu tout le loisir de la sillonner durant ses longues escapades à cheval. L’ataman avait besoin d’un second pour l’épauler dans sa lutte contre les Rouges ; le baron, dont le grade ne dépassait alors pas celui d’iessaoul (capitaine), d’un commandement. Semionov lui confia la défense de la gare stratégique de Daouria et le promut lieutenant-général – un grade très au-dessus de sa formation militaire. La Division de cavalerie asiatique (Aziatskaïa Konaïa Diviziïa), qui n’eut jamais de division que le nom, serait son fer de lance. Les deux hommes divergeaient cependant sur l’essentiel : là où Semionov, d’origine russo-bouriate, n’ambitionnait que la création d’un État indépendant, qui engloberait la Transbaïkalie russe, les deux Mongolie et l’Hulunbuïr mandchou avec Tchita pour capitale, Ungern entendait réunir les peuples de la steppe en une nouvelle Horde, qui chevaucherait sous ses ordres jusqu’à Moscou et Petrograd. La libération de la Haute Asie, la reconstitution, selon ses propres mots, d’un grand « Empire mongol du milieu », n’était pour lui qu’un commencement.

La prise de Tchita par l’Armée rouge, à l’automne 1920, le délivra en quelque sorte de ses liens. Tandis que Semenov trouvait refuge à Vladivostok, sa division et lui passèrent en Mongolie, où il devint pendant une courte période la réincarnation de Tsagan-Burkhan, le dieu de la guerre du bouddhisme tibéto-mongol. Le 3 février 1921, Ungern, mettant son plan à exécution, s’emparait d’Ourga, la capitale mongole (auj. Oulan-Bator, la « ville des héros rouges »). Si les Mongols lui firent bon accueil parce qu’il les débarrassait des Chinois, Ungern ne fut jamais en terrain conquis. Sa grande idée n'avait pas le soutien du Bogdo Gegeen ; dans l’ensemble, la noblesse mongole était réticente à le suivre. Preuve que son pouvoir était fragile, un mois et demi après son départ, le 21 mai 1921, l’Armée populaire mongole, commandée par Sükhe-Bător, l’occupait sans coups férir ou presque. À cette date, les Japonais, qui étaient les principaux bailleurs de fonds des Blancs dans la région, négociaient déjà avec Lénine en vue d’un partage des zones d’influence au nord de la Grande Muraille. De ce moment et jusqu’à sa capture près du lac Baïkal, quatre mois plus tard, le baron vagabonderait entre la Sibérie orientale et la Mongolie, les 10 000 hommes suréquipés de la 35e division soviétique à ses trousses. Noudatoff estime à deux cents le nombre de cavaliers qui l’accompagnaient ; d’autres ont parlé de 4000. La légende veut qu’il ait cherché à atteindre le Tibet via le désert de Gobi et que c’est pour cette raison que ses officiers, désireux de fuir vers la Mandchourie, le trahirent. La réalité est que « Grand-père », son surnom dans la Division, avait bel et bien l’intention de rentrer en Transbaïkalie, ce qui décida les derniers Mongols qui lui obéissaient encore à le ligoter (on ne tue pas le dieu de la guerre) et à l’abandonner au milieu de la steppe, le 22 août 1921.

Faut-il croire pour autant qu’Ungern courait au-devant de sa mort ? Ce n’est pas ce qui transparaît à la lecture de l’oukase n° 15, qu’on trouvera publié en annexe. Mélange étonnant d’ordre du jour militaire et de manifeste politico-religieux, le millénarisme qui sous-tend son propos n’enlève rien au sérieux de sa résolution. Les minutes de son simulacre de procès, autre morceau de choix du livre, montrent d’ailleurs qu’Ungern était très mécontent de son contenu, ses rédacteurs n’insistant pas assez sur l’importance à accorder à la foi et à la race jaunes dans la vaste offensive qu’il prévoyait de mener. Le baron ne s’illusionnait pas sur sa popularité parmi les Mongols, aussi avait-il besoin d’une mystique capable de mobiliser le plus grand nombre sous sa bannière. Laquelle bannière, toute jaune qu’elle était (une couleur commune aux religieux mongols et aux cosaques de Transbaïkalie), portait sur son avers la Sainte Face surmontée de la devise С нами Бог (« Dieu est avec nous »), tandis que sur son envers, quatre aigles bicéphales cernaient le monogramme du grand-duc Michel II (M II) et l’année 1921. Les symboles d’un général blanc, et non jaune, comme la littérature a trop souvent eu tendance à nous le présenter. De fait, Ungern fut du premier au dernier jour un officier russe et un fidèle sujet de la dynastie des Romanov.

Ramené manu militari à Novonikolaïevsk (l’actuelle Novosibirsk), en Sibérie occidentale, le baron savait ce qui l’attendait. La directive de Lénine : « organiser un procès public, l’instruire le plus vite possible et fusiller », Ungern aurait pu l’écrire lui-même du temps où il tenait Ourga dans sa main, s’il s’était inquiété d’instaurer un tribunal. Ses réponses, concises, frappent par leur nonchalante franchise et leur désabusement. Ungern a osé et il a perdu. Quel intérêt de leur mentir maintenant ? Le vrai baron se trouve sans doute là, dans les quelques mots qu’il consent à lâcher à ses juges. Il avoue tout ; tout, sauf d’avoir agi de concert avec les autres généraux blancs, qu’il méprisait d’avoir laissé faire les révolutionnaires en 1917, et d’avoir été à la botte des Japonais (ce dont l’accusera pourtant Noudatoff, pour complaire à ses gardiens). Il assume aussi ses insuffisances et ses erreurs de jugement. Enfermé dans une solitude hautaine, ignorant même, avant que les juges le lui apprennent, que le grand-duc Michel – le « tsar d’un jour » – avait été assassiné trois ans plus tôt, Ungern n’avait en vérité aucune chance et cela, il ne pouvait l’ignorer.

Le général-baron Roman Fiodorovitch von Ungern-Sternberg fut fusillé dans l’après-midi du 15 septembre 1921. Enterré à la sauvette, le lieu de sa sépulture n’a jamais été identifié. Dire qu’il n’avait que trente-cinq ans.

Laurent Schang

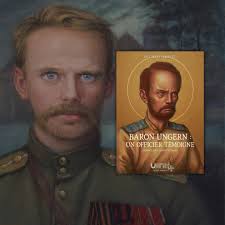

Baron Ungern : un officier témoigne, Nancy, Éditions Le Verbe Haut, 2024, 119 p., 17 euros.