Jadis unique moyen de survie, la chasse est devenue, au fil du temps, un substitut de la guerre, avant d'être ravalée au rang de passe-temps. Au Moyen Age, elle est tout cela à la fois : elle est omniprésente, elle hante les esprits et la vie quotidienne, elle s'impose en images violentes, ineffaçables et profondément symboliques.

En un temps où les terres d’Europe étaient couvertes de forêts immenses où pullulaient loups, cerfs et sangliers, alors que les champs étaient avares et les troupeaux fragiles, la chasse était partout une nécessité vitale. Elle assurait souvent la survie du paysan de cette époque et constituait toujours un appoint de nourriture important. Elle était indispensable pour détruire les écureuils, les lapins ou les oiseaux qui menaçaient les cultures. Pièges, trappes, filets et lacets fournissaient aux pauvres les moyens de leur chasse, celle du gros gibier leur étant rapidement interdite, avec une exception pour les loups, véritable fléau pour la sécurité des troupeaux.

Nous connaissons les premiers éléments de la réglementation cynégétique par l'ordonnance établie en 648 par Dagobert à propos de la forêt royale des Ardennes ; celle-ci devint alors un territoire réservé aux chasses de la Cour, et ce privilège s'étendit ensuite à d'autres forêts, toujours plus vastes et plus nombreuses, les seigneurs s'arrogeant au fil des siècles les mêmes prérogatives sur leurs terres. Le menu peuple se vit progressivement privé du droit de chasse mais se vit cependant reconnaître la liberté de détruire le petit gibier, nuisible aux cultures. Tout au long du Moyen Age, la noblesse chercha à se réserver le privilège de la chasse, comme elle l'avait fait de l'art de la guerre, au détriment des vilains. Elle n'y parvint pas tout à fait dans la mesure où la chasse demeura toujours nécessaire aux manants. Seule la noblesse de Bigorre parvint à priver les « rustres » du droit de chasse dès le XIIe siècle.

La tentative d'accaparement fut cependant générale, rois, princes et barons se réservant des territoires de plus en plus grands pour l'exercice de leur activité favorite. Le droit de chasse devint ainsi le privilège de quelques-uns, dans les « forêts » et les « garennes » de l'Occident médiéval. Cette situation était le résultat de la loi du plus fort ; la conquête normande fut ainsi suivie, en Angleterre, d'une extension considérable des domaines de chasse, parfois même aux dépens des cultures et des terres arables. Le braconnage y fut puni de mort alors que de lourdes amendes le sanctionnaient partout ailleurs. L'obligation imposée aux tenanciers d'héberger et de nourrir la meute royale procédait du même esprit.

Pour la noblesse, la chasse était beaucoup plus qu'un moyen de se procurer de la nourriture ; elle participait au mode d'existence définie par l'idéal chevaleresque et constituait la « rude école » qui préparait les corps et les volontés aux épreuves de la guerre, domaine réservé de la noblesse médiévale. Plus que les festins de gibier qui les rassemblaient, le soir venu, dans les salles des châteaux, seigneurs et chevaliers aimaient les courses en forêt, l'effort, le risque et l'affrontement victorieux avec les animaux nobles du monde sylvestre.

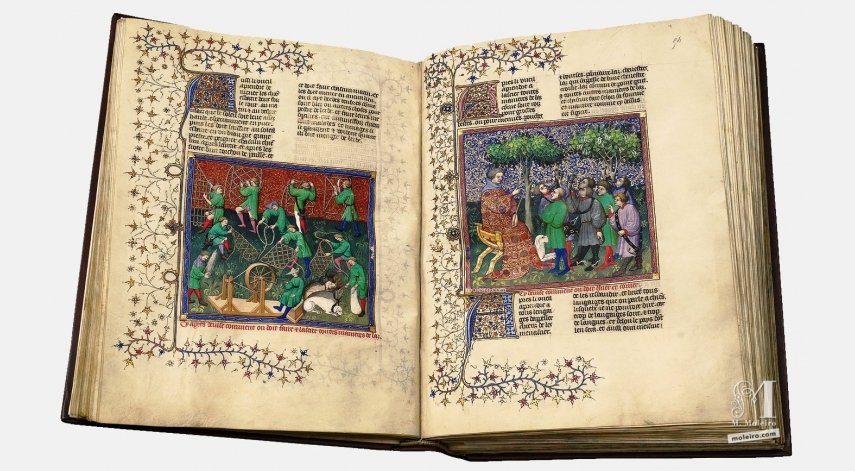

La place considérable réservée aux scènes de chasse dans la littérature et l'iconographie médiévales atteste l'importance de cette activité dans la mentalité de la noblesse féodale. On connaît l'admirable Livre de la chasse du comte de Foix, Gaston III Phébus, qui, en 1387, à l'âge de cinquante-six ans, avoue n'avoir eu que trois passions dans sa vie : la guerre, l'amour et la chasse, à laquelle il entend consacrer les dernières années de sa tumultueuse existence. Ennemi juré du pape, croisé excommunié et l'un des plus troublants personnages de la première moitié du XIIIe siècle, l'empereur germano-sicilien Frédéric II de Hohenstaufen fut aussi l'auteur d'un admirable traité de fauconnerie. De plus d'un chevalier on eût pu dire ce qu'écrivit un chroniqueur à propos du comte de Guines : « D'un autour frappant l'air de son aile, il faisait plus de cas que de prêtre prêchant », ou répéter-ce joli vers d'un trouvère : « Gentilhomme fut : moult l'aimaient ses chiens. » Cet engouement s'explique sans doute par la parfaite conformité qu'il est aisé d'établir entre la pratique de la chasse et les valeurs auxquelles était attachée la chevalerie du temps.

Plusieurs siècles avant l'éclosion de la civilisation médiévale, Tacite notait déjà que, « quand les Germains ne font pas la guerre, ils chassent » et nous retrouvons chez nos chevaliers du XIIIe ou XIVe siècle cette puissante nostalgie des forêts originelles où se forgèrent les peuples de l'ancienne Europe. Plus que le tournoi, la poursuite exaltante de la « bête singulière » (le sanglier) ou du cerf orgueilleux — la plus noble des proies — permettait aux preux de s'initier et de s'entraîner à la guerre. La force, l'endurance et l'audace déployées dans la forêt n'étaient qu'une préparation aux épreuves du champ de bataille.

Privilège de la noblesse, la chasse retenait aussi l'intérêt des ecclésiastiques qui en venaient à négliger, pour pouvoir s'y consacrer, les obligations inhérentes à leurs charges. On se donnait bonne conscience en expliquant doctement qu'« en chassant on évite le péché d'oysiveté, or, qui fuyt les sept péchés mortels selon notre foi devait être sauvé, donc bon veneur sera sauvé » ; quant aux autres, moins heureux en matière de prouesses cynégétiques, « tout au moins seront logés es faubourg ou basse-cour du paradis ». Devant les excès auxquels on était parvenu, des ordonnances royales et épiscopales défendaient « aux évêques et même aux abbesses de courir les forêts, d'entretenir clients et faucons et de les introduire au pied de l'autel ». Ces interdictions étaient en fait aisément tournées.

Les moines de Saint-Denis et de Saint-Bertin avaient extorqué à Charlemagne l'autorisation de chasser cerfs et chevreuils dans les bois avoisinant leurs abbayes ; on justifiait ces libertés en faisant valoir que « la chair de ces animaux servirait de nourriture aux frères infirmes pour rétablir leur santé et que les peaux seraient employées à couvrir les livres et à faire des ceintures et des gants pour les religieux ». Confirmant le privilège accordé par Charlemagne, une charte de Philippe-Auguste octroya en 1207 aux chanoines de l'église Saint-Germain-des-Prés « le droit de chasse à courre, à tir et à la haie... ».

Comme il est dit dans le fameux Livre de chasse du roy Modus, « tous les hommes n'ont pas les mêmes désirs ni les mêmes goûts, c'est pourquoi notre Seigneur Dieu a ordonné plusieurs chasses différentes pour que chacun puisse choisir celle qui convient le mieux à son goût et à son état ».

Les chasseurs étaient ainsi spécialisés : les bersarii poursuivaient le gros gibier, les veltrarii utilisaient des lévriers, les beverarici capturaient loutres et castors, et chaque gibier faisait l'objet d'une chasse spécifique avec ses techniques et ses rituels précis.

La vénerie, qui correspond à une ritualisation systématique de la chasse, apparaît avec Saint-Louis, à partir du XIIIe siècle ; elle va s'enrichir et se compliquer tout au long du Moyen Age et bon nombre des éléments qui la caractérisaient alors ont perduré jusqu'à aujourd'hui.

La courre du cerf s'effectuait essentiellement du 3 mai au 14 septembre. Et pour le servir, la règle voulait qu'on accoue l'animal de l'épée à l'époque de ses velours, mais qu'on le serve à coups de flèche lorsqu'il avait frayé. Dans certaines circonstances, les biches étaient sujettes à un laisser-courre. La vénerie du renard se pratiquait de janvier à mars, celle de la loutre de mars à septembre, celle du sanglier du 9 mai au 11 novembre et celle du lièvre, de mars à avril. Cette dernière permettait d'entraîner et de dresser les chiens pour le gros gibier. Tout au long de la chasse, la pratique du relais permettait la poursuite de l'animal, dût-elle se forlonger plusieurs jours.

L'épée était l'inséparable compagne du chasseur, mais d'autres armes adaptées à l'animal poursuivi pouvaient être utilisées : l'arc ; l'épieu, qui, muni d'une pointe de fer, était surtout employé contre le sanglier ; la fourche à longue hampe, avec laquelle on tuait les loutres au sortir de leur terrier. On pratiquait en certains cas la chasse au filet qui consistait à rabattre les animaux avec la meute, les chasseurs et leurs lévriers attendant l'animal, sanglier ou loup, aux deux extrémités du filet.

La chasse à l'arc pouvait prendre diverses formes. Une battue ramenait le gibier vers une haie de chasseurs. L'archer pouvait tirer à pied ou à cheval ou bien encore prendre le guet. De la mi-octobre à la fin novembre, il était possible de tirer les sangliers à la souille, où ils se regroupaient, dans les endroits les plus humides de la forêt, près d'un ruisseau, ou d'un marécage, ou encore dans une grosse mare. On dressait aux environs un observatoire sur quatre fourches de bois et assez élevé pour que le sanglier ne puisse éventer l'odeur du chasseur qui s'y juche, bien avant le lever du jour. Vautré et le groin dégoulinant de boue, l'animal se sent à l'aise et s'offre sans défense à la flèche de l'archer.

On pouvait également pratiquer le tir à l'affût, ainsi que le tir du lièvre dans les blés au moment du printemps.

Contrairement aux autres gros gibiers, le loup n'était chassé ni pour sa chair ni pour sa fourrure ; il constituait une menace permanente contre les troupeaux et il arrivait même qu'il menaçât les hommes quand il se trouvait poussé par la faim, à l'issue des hivers difficiles.

Dès 813, Charlemagne ordonna que soient désignés dans chaque comté deux officiers chargés de la destruction de cette espèce. Ces chasseurs bénéficiaient de privilèges et recevaient une mesure de grains sur chaque levée faite au nom de l'empereur. Par la suite, des primes leur seront versées par les communautés rurales grâce à une imposition spéciale levée sur les habitants. La louveterie, on le voit, se trouvait constituée dès avant l'an mil. En 1114, le synode de Saint-Jacques-de-Compostelle émet une réglementation promulguée dans tous les pays de la Chrétienté occidentale et selon laquelle « tous les samedis, sauf à la veille de Pâques et de la Pentecôte, prêtres, chevaliers et paysans qui ne travaillent pas sont requis, sous peine d'amende, pour la destruction des loups et la pose des pièges ».

En 1413, Charles VI promulguera des ordonnances afin de permettre que toute personne puisse « prendre, tuer et chasser sans fraude tous loups et loutres... pourvu que ce ne soient pas gens de labour ou de métier, qui s'y pourraient occuper en délaissant labourages et métiers... » Tous les moyens étaient utilisés pour venir à bout de ces malheureux animaux : les battues collectives, l'affût, l'empoisonnement, la destruction des jeunes louveteaux... Le Livre de la chasse de Gaston Phébus nous montre que l'on n'hésitait pas à utiliser la ruse. Pour prendre le loup « aux aiguilles », on farcit des morceaux de viande d'aiguilles recourbées ou d'hameçons liés deux à deux en plusieurs rangées. Une fois le loup démasqué, on traîne longuement les quartiers sur le sol de la forêt pour en répandre l'odeur et on les abandonne à l'endroit choisi. Les loups affamés et alléchés vont les engloutir sans même les mâcher et, le temps de digestion passé, les chasseurs n'auront plus qu'à recueillir les cadavres aux estomacs et intestins perforés. Pour prendre le loup vivant, on construit deux enceintes circulaires disposées l'une dans l'autre, hautes de près de deux mètres et épaisses. Sur l'enceinte extérieure, on ouvre une porte munie d'un cliquet. Après avoir traîné, depuis la forêt jusqu'aux enclos, des morceaux de viande avariée pour attirer la bête, on place au centre de l'enceinte intérieure un mouton ou une chèvre en guise d'appât. Le loup, alléché par l'odeur, pénétrera dans l'enceinte extérieure, en fera le tour dans l'espoir d'y trouver une entrée pour se saisir de l'animal. La porte s'étant refermée sur lui, il se trouvera privé à tout jamais de sa liberté.

Venue d'Orient, la chasse au vol — au faucon, à l'épervier ou à l'autour — connut au Moyen Age une vogue exceptionnelle. De juillet à septembre, on chassait ainsi l'alouette, la caille et parfois la perdrix. En hiver, la pie, le geai, la chouette, la sarcelle, le vanneau, la bécasse, le merle et le pigeon étaient les proies recherchées.

Plus que toute autre forme de chasse, la fauconnerie était un plaisir raffiné d'aristocrate, à tel point que l'empereur Frédéric II blâmait fort ceux qui pratiquaient la chasse à l'oiseau pour garnir leur table, d'abord parce que cela risquait de dépeupler les domaines giboyeux, et surtout parce que cette occupation était considérée comme trop noble pour souffrir une finalité utilitaire. Les Grands rivalisaient de prestige en exhibant leurs équipages de faucons et l'importance de ceux-ci ne cessa d'augmenter au fil des siècles : Charles VII avait trente oiseaux, Louis XI plus de cent. L'engouement pour les faucons était tel qu'il était de bon ton de se montrer en compagnie avec l'oiseau sur le poing. Seigneurs et dames prétendirent même avoir le droit de se présenter ainsi jusque dans les églises. Certains évêques allèrent jusqu'à placer leurs oiseaux, insignes de leur rang, à côté de l'Evangile.

Omniprésente dans la vie quotidienne de la société féodale, la chasse constitue un élément essentiel de la tradition littéraire médiévale.

Marie de France, Bertrand de Born, Chrétien de Troyes ou Béroul ont puisé dans l'univers de la chasse le cadre et la symbolique d'une bonne partie de leurs œuvres.

Nul mieux que Tristan n'incarne l'idéal du chasseur médiéval. Le roman de Tristan et Iseult, de l'enfance du héros à l'épilogue dramatique, évoque constamment le monde de la chasse et de la forêt. Tristan de Léonnois, orphelin ravi par les pirates, est débarqué sur la terre de Cornouailles où règne son oncle Marc. Il voit débusquer un cerf poursuivi par une meute ; l'animal se jette à l'eau, puis remonte sur la berge ; harcelé, il bat encore les eaux et reprend de nouveau terre. Les chiens le forcent et il rend les abois. Accourent les veneurs, et Tristan entre en scène : alors que les Cornouaillais s'apprêtent à trancher le cerf en quartiers comme un porc, il s'exclame : « Arrêtez ! Que faites-vous ? Vit-on jamais découper un cerf en telle guise », et il leur enseigne la manière noble de dépouiller l'animal : il découpe les daintiers, les cuissots, retire les entrailles, lève les filets, tranche la tête avec le cimier, puis prépare la fourchiée : il prend une fourche et y fixe le foie, les nombles et la fraise ; lorsque la fourchiée est confiée à un valet, il organise la curée : les entrailles de la bête sont disposées sur le cuir avec un morceau de chacune des meilleures pièces, et les chiens se mettent à l'œuvre. Cela fait, Tristan prépare le présent : sur une branche, il accroche la fourchiée, puis la tête du cerf, qui sera ainsi courtoisement offerte au roi, tandis que les veneurs iront sonnant leur trompe.

La chasse demeure une réserve inépuisable d'allégories tout au long du roman. Poursuivi après qu'eut été découvert l'adultère, Tristan ne survit au cœur de la forêt que grâce à ses talents de chasseur.

Les descriptions interminables, les récits longs et minutieux de courses, d'affûts et de dépeçages, pour nous rapidement fastidieuses, laissent deviner quel plaisir devaient prendre à les écouter seigneurs et dames assemblés autour du trouvère. Ils y retrouvaient les joies et les fatigues de leur journée, des impressions physiques familières, ils pouvaient apprécier les mille et une nuances du vocabulaire et l'habileté des métaphores. Comme le poète, ils pouvaient voir dans la chasse la plus belle et la plus évidente image des relations entre hommes et entre sexes, entre les individus et la nature sauvage perçue comme amie et non comme ennemie. Ils y trouvaient également des évocations de l'amour, ainsi que nous le révèle cet admirable passage de Chrétien de Troyes selon lequel « Cerf chassé qui de soif halète ne désire tant la fontaine, ni l'épervier qui a grand faim ne revient au réclain plus volontiers que les amants ne souhaitent de se trouver nu à nue... ».

Composante essentiel de l'idéal de vie chevaleresque, la chasse médiévale plonge ses racines au plus profond de la tradition européenne. Il apparaît aujourd'hui que c'est chez les Gaulois qu'il convient de rechercher l'origine de la chasse à courre et la place prise par le cerf dans la mythique de la chasse nous rappelle le rôle joué dans l'Antiquité gauloise par le dieu Cernunnos, reconnaissable aux bois qui ornent son front. Chasse à courre et poursuite de la lumière, de la « connaissance » au sens le plus profond du terme sont étroitement liées par la médiation d'un rituel complexe, inspiré de la guerre chevaleresque. L'animal sera pris par ruse et bravoure mais non par traîtrise, et les hommes de qualité abandonneront aux « gens viels et gras » la chasse aux filets, aux pièges et aux panneaux. Adversaire respecté, le cerf conserve sa chance et trouve dans la chasse l'occasion de pousser au maximum ses possibilités de puissance et de ruse pour échapper à ses poursuivants. Art profondément aristocratique, résumé de la guerre courtoise, la chasse médiévale telle que la pratiquait un Gaston Phébus, nous apparait aujourd'hui comme l'une des plus hautes manifestations de la civilisation de ce Moyen Age dont nous ne cessons de redécouvrir la richesse.

Guy d'Entrevaux

Sources : Histoire Magazine N°35 – 1982.