Le premier grand historien de nos origines se prénommait Numa, comme Numa Pompilius, le troisième roi de la Rome antique, celui qui était considéré comme le mage.

Il y avait là comme un signe.

Fustel de Coulanges rejette le romantisme de l'histoire comme le concevaient des Michelet ou des Augustin Thierry : il inaugure le positivisme historique d'un Renan ou d'unTaine. Très attaché aux origines de la France, il va accomplir un véritable travail de bénédictin pour en dépoussiérer les sources. Auparavant, en 1860, il avait essayé sa méthode sur la « Cité Antique », dont est extrait le texte ci-dessous.

Avant Fraser, il découvre dans les grands mythes de précieuses informations sur la réalité historique, comme dans cette Légende d'Enée.

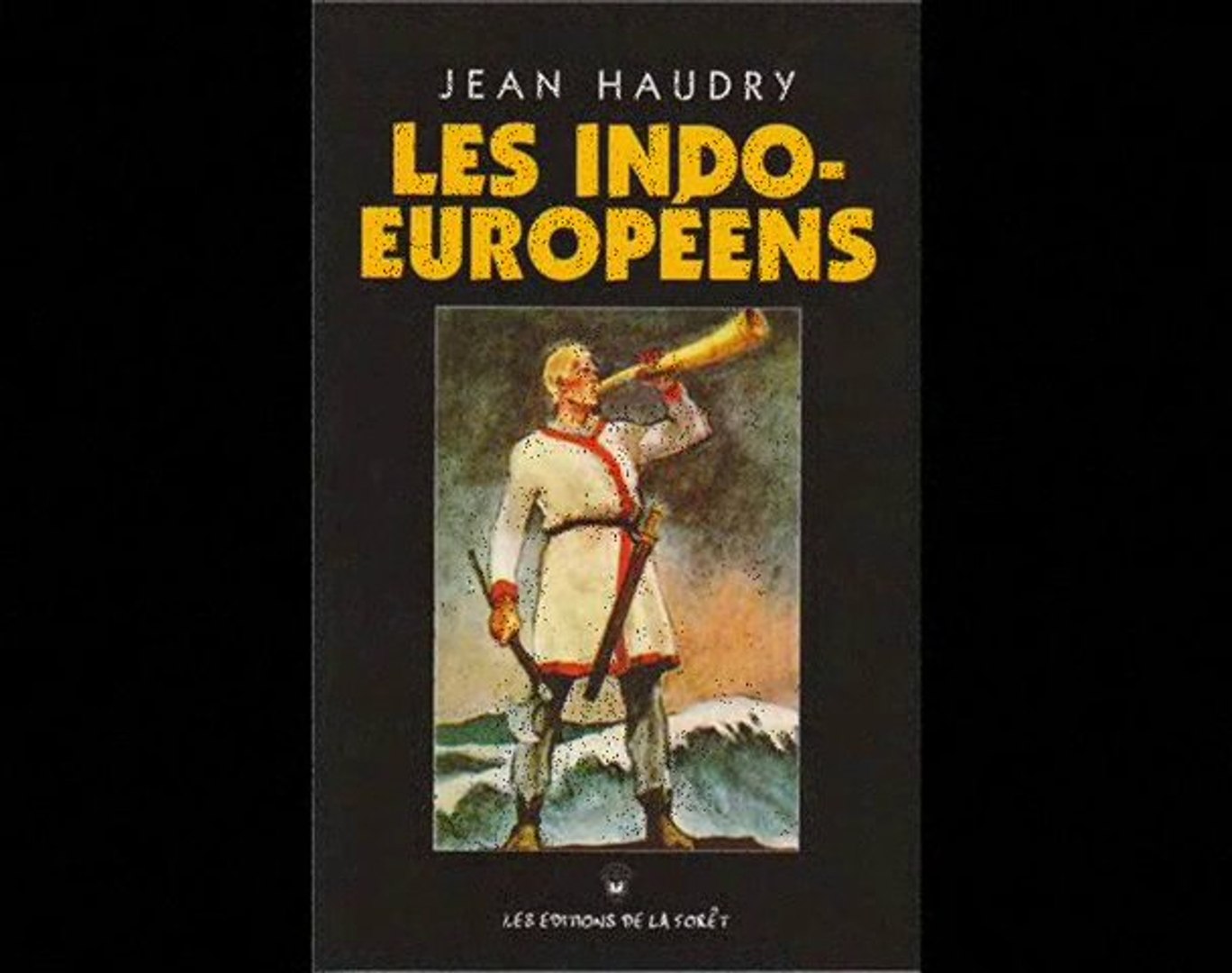

A la suite du texte de Fustel de Coulanges, nous vous proposons une étude de notre ami le Prof. Jean Haudry sur l’arrière-plan indo-européen de l’Enéide. Il s’agit là d’un texte de haute érudition sur les liens entre l’Enéide et la tradition indo-européenne. Nos racines depuis la plus haute antiquité.

LA LEGENDE D’ENEE par Fustel de Coulanges

Le fondateur était l'homme qui accomplissait l'acte religieux sans lequel une ville ne pouvait pas être. C'était lui qui posait le foyer où devait brûler éternellement le feu sacré ; c'était lui qui, par ses prières et ses rites, appelait les dieux et les fixait pour toujours dans la ville nouvelle.

On conçoit le respect qui devait s'attacher à cet homme sacré. De son vivant les hommes voyaient en lui l'auteur du culte et le père de la cité ; mort, il devenait un ancêtre commun pour toutes les générations qui se succédaient ; il était pour la cité ce que le premier ancêtre était pour la famille, un Lare familier. Son souvenir se perpétuait comme le feu du foyer qu'il avait allumé. On lui vouait un culte, on le croyait dieu et la ville l'adorait comme sa Providence. Des sacrifices et des fêtes étaient renouvelés chaque année sur son tombeau.

Tout le monde sait que Romulus était adoré, qu'il y avait un temple et des prêtres. Les sénateurs purent bien l'égorger, mais non pas le priver du culte auquel il avait droit comme fondateur. Chaque ville adorait de même celui qui l'avait fondée ; Cécrops et Thésée, que l'on regardait comme ayant été successivement fondateurs d'Athènes, y avaient des temples. Abdère faisait des sacrifices à son fondateur Timésios, Théra à Théras, Ténédos à Ténès, Délos à Anios, Cyrène à Battos, Milet à Nélée, Amphipolis à Hagnon. Au temps de Pisistrate, un Miltiade alla fonder une colonie dans la Chersonèse de Thrace ; cette colonie lui institua un culte après sa mort « suivant l'usage ordinaire ». Hiéron de Syracuse, ayant fondé la ville d’Aetna, y jouit dans la suite « du culte des fondateurs».

Il n'y avait rien qui fût plus à cœur à une ville que le souvenir de sa fondation. Quand Pausanias visita la Grèce, au second siècle de notre ère, chaque ville put lui dire le nom de son fondateur avec sa généalogie et les principaux faits de son existence. Ce nom et ces faits ne pouvaient pas sortir de la mémoire, car ils faisaient partie de la religion, et ils étaient rappelés chaque année dans les cérémonies sacrées.

On a conservé le souvenir d'un grand nombre de poèmes grecs qui avaient pour sujet la fondation d'une ville. Philochore avait chanté celle de Salamine, Ion celle de Chios, Criton celle de Syracuse, Zopyre celle de Milet ; Apollonius, Hermogène, Hellanicus, Dioclès, avaient composé sur le même sujet des poèmes ou des histoires. Peut-être n'y avait-il pas une seule ville qui ne possédât son poème ou au moins son hymne sur l'acte sacré qui lui avait donné naissance.

Parmi tous ces anciens poèmes, qui avaient pour objet la fondation sainte d'une ville, il en est un qui n'a pas péri, parce que, si son sujet le rendait cher à une cité, ses beautés l'ont rendu précieux pour tous les peuples et tous les siècles. On sait qu'Enée avait fondé Lavinium, d'où étaient issus les Albains et les Romains, et qu'il était par conséquent regardé comme le premier fondateur de Rome. Il s'était établi sur lui un ensemble de traditions et de souvenirs que l'on trouve déjà consignés dans les vers du vieux Naevius et dans les histoires de Caton l'Ancien. Virgile s'empara de ce sujet et écrivit le poème national de la cité romaine.

C'est l'arrivée d'Enée, ou plutôt c'est le transport des dieux de Troie en Italie qui est le sujet de l'Enéide. Le poète chante cet homme qui traversa les mers pour aller fonder une ville et porter ses dieux dans le Latium.

Il ne faut pas juger l'Enéide avec nos idées modernes. On se plaint quelquefois de ne pas trouver dans Enée l'audace, l'élan, la passion. On se fatigue de cette épithète de pieux qui revient sans cesse. On s'étonne de voir ce guerrier consulter ses Pénates avec un soin si scrupuleux, invoquer à tout propos quelque divinité, lever les bras au ciel quand il s'agit de combattre, se laisser ballotter par les oracles à travers toutes les mers, et verser des larmes à la vue d'un danger. On ne manque guère non plus de lui reprocher sa froideur pour Didon et l'on est tenté d'accuser ce cœur que rien ne touche.

C'est qu'il ne s'agit pas ici d'un guerrier ou d'un héros de roman. Le poète veut nous montrer un prêtre. Enée est le chef du culte, l'homme sacré, le divin fondateur, dont la mission est de sauver les Pénates de la cité.

Sa qualité dominante doit être la piété, et l'épithète que le poète lui applique le plus souvent est aussi celle qui lui convient le mieux. Sa vertu doit être une froide et haute impersonnalité, qui fasse de lui, non un homme, mais un instrument des Dieux. Pourquoi chercher en lui des passions ? il n'a pas le droit d'en avoir, ou il doit les refouler au fond de son cœur.

Déjà dans Homère, Enée était un personnage sacré, un grand prêtre, que le peuple « vénérait à l'égal d'un dieu », et que Jupiter préférait à Hector. Dans Virgile, il est le gardien et le sauveur des dieux troyens. Pendant la nuit qui a consommé la ruine de la ville, Hector lui est apparu en songe. «Troie, lui a-t-il dit, te confie ses dieux ; cherche une nouvelle ville. » Et en même temps il lui a remis les choses saintes, les statuettes protectrices et le feu du foyer qui ne doit pas s'éteindre. Ce songe n'est pas un ornement placé là par la fantaisie du poète. Il est, au contraire, le fondement sur lequel repose le poème tout entier ; car c'est par lui qu'Enée est devenu le dépositaire des dieux de la cité et que sa mission sainte lui a été révélée.

La ville de Troie a péri, mais non pas la cité troyenne ; grâce à Enée, le foyer n'est pas éteint, et les dieux ont encore un culte. La cité et les dieux fuient avec Enée ; ils parcourent les mers et cherchent une contrée où il leur soit donné de s'arrêter. Enée cherche une demeure fixe, si petite qu'elle soit, pour ses dieux paternels.

Mais le choix de cette demeure, à laquelle la destinée de la cité sera liée pour toujours, ne dépend pas des hommes : il appartient aux dieux. Enée consulte les devins et interroge les oracles. Il ne marque pas lui-même sa route et son but ; il se laisse diriger par la divinité.

Il voudrait s'arrêter en Thrace, en Crète, en Sicile, à Carthage avec Didon : fata obstant .Entre lui et son désir du repos, entre lui et son amour, vient toujours se placer l'arrêt des dieux, la parole révélée, fata.

Il ne faut pas s'y tromper: le vrai héros du poème n'est pas Enée : ce sont les dieux de Troie, ces mêmes dieux qui doivent être un jour ceux de Rome. Le sujet de l'Enéide, c'est la lutte des dieux romains contre une divinité hostile. Des obstacles de toute nature pensent les arrêter.

Peu s'en faut que la tempête ne les engloutisse ou que l'amour d'une femme ne les enchaîne. Mais ils triomphent de tout et arrivent au but marqué.

Voilà ce qui devait singulièrement éveiller l'intérêt des Romains. Dans ce poème ils se voyaient, eux, leur fondateur, leur ville, leurs institutions, leurs croyances, leur empire : car sans ces dieux la cité romaine n'existerait pas.

LES DIEUX DE LA CITE

II ne faut pas perdre de vue que, dans les anciens âges, ce qui faisait le lien de toute société, c'était un culte. De même qu'un autel domestique tenait groupés autour de lui les membres d'une famille, de même la cité était la réunion de ceux qui avaient les mêmes dieux protecteurs et qui accomplissaient l'acte religieux au même autel.

Cet autel de la cité était renfermé dans l'enceinte d'un bâtiment que les Grecs appelaient prytanée et que les Romains appelaient temple de Vesta.

Il n'y avait rien de plus sacré dans une ville que cet autel, sur lequel le feu sacré était toujours entretenu. Il est vrai que cette grande vénération s'affaiblit de bonne heure en Grèce, parce que l'imagination grecque se laissa entraîner du côté des plus beaux temples, des plus riches légendes et des plus belles statues. Mais elle ne s'affaiblit jamais à Rome. Les Romains ne cessèrent pas d'être convaincus que le destin de la cité était attaché à ce foyer qui représentait leurs dieux. Le respect qu'on portait aux Vestales prouve l'importance de leur sacerdoce. Si un consul en rencontrait une sur son passage, il faisait abaisser ses faisceaux devant elle. En revanche, si l'une d'elles laissait le feu s'éteindre ou souillait le culte en manquant à son devoir de chasteté, la ville, qui se croyait alors menacée de perdre ses dieux, se vengeait sur la Vestale en l'enterrant toute vive.

Un jour, le temple de Vesta faillit être brûlé dans un incendie des maisons environnantes, Rome fut en alarmes, car elle sentit tout son avenir en péril. Le danger passé, le Sénat prescrivit au consul de rechercher les auteurs de l'incendie, et le consul porta aussitôt ses accusations contre quelques habitants de Capoue qui se trouvaient alors à Rome. Ce n'était pas qu'il eût aucune preuve contre eux, mais il faisait ce raisonnement : « Un incendie a menacé notre foyer ; cet incendie qui devait briser notre grandeur et arrêter nos destinées n'a pu être allumé que par la main de nos plus cruels ennemis. Or nous n'en avons pas de plus acharnés que les habitants de Capoue, cette ville qui est présentement l'alliée d'Annibal et qui aspire à être à notre place la capitale de l'Italie. Ce sont donc ces hommes-là qui ont voulu détruire notre temple de Vesta, notre foyer éternel, ce gage et ce garant de notre grandeur future. » Ainsi un consul, sous l'empire de ses idées religieuses, croyait que les ennemis de Rome n'avaient pas pu trouver de moyen plus sûr de la vaincre que de détruire son foyer. Nous voyons là les croyances des anciens ; le foyer public était le sanctuaire de la cité ; c'était ce qui l'avait fait naître et ce qui la conservait.

Les morts, quels qu'ils fussent, étaient les gardiens du pays, à la condition qu'on leur offrît un culte. « Les Mégariens demandaient un jour à l'oracle de Delphes comment leur ville serait heureuse ; le dieu répondit qu'elle le serait, s'ils avaient soin de délibérer toujours avec le plus grand nombre ; ils comprirent que par ces mots le dieu désignait les morts, qui sont en effet plus nombreux que les vivants : en conséquence ils construisirent leur salle de conseil à l'endroit même où était la sépulture de leurs héros. » C'était un grand bonheur pour une cité de posséder des morts quelque peu marquants. Mantinée parlait avec orgueil des ossements d'Arcas, Thèbes de ceux de Géryon, Messène de ceux d'Aristomène. Pour se procurer ces reliques précieuses on usait quelquefois de ruse. Hérodote raconte par quelle supercherie les Spartiates dérobèrent les ossements d'Oreste. Il est vrai que ces ossements, auxquels était attachée l'âme du héros, donnèrent immédiatement une victoire aux Spartiates. Dès qu'Athènes eut acquis de la puissance, le premier usage qu'elle en fit fut de s'emparer des ossements de Thésée, qui avait été enterré dans l'île de Scyros, et de leur élever un temple dans la ville, pour augmenter le nombre de ses dieux protecteurs.

Outre ces héros et ces génies, les hommes avaient des dieux d'une autre espèce, comme Jupiter, Junon, Minerve, vers lesquels le spectacle de la nature avait porté leur pensée. Mais nous avons vu que ces créations de l'intelligence humaine avaient eu longtemps le caractère de divinités domestiques ou locales. On ne conçut pas d'abord ces dieux comme veillant sur le genre humain tout entier ; on crut que chacun d'eux appartenait en propre à une famille ou à une cité.

Ainsi il était d'usage que chaque cité, sans compter ses héros, eût encore un Jupiter, une Minerve ou quelque autre divinité qu'elle avait associée à ses premiers pénates et à son foyer. Il y avait en Grèce et en Italie une foule de divinités poliades. Chaque ville avait ses dieux qui l'habitaient.

Les noms de beaucoup de ces divinités sont oubliés ; c'est par hasard qu'on a conservé le souvenir du dieu Satrapes, qui appartenait à la ville d'Elis, de la déesse Dindymène à Thèbes, de Soteria à Aegium, de Britomartis en Crète, de Hyblœa à Hybla. Les noms de Zeus, Athéné, Héra, Jupiter, Minerve, Neptune, nous sont plus connus, et nous savons qu'ils étaient souvent appliqués à ces divinités poliades. Mais de ce que deux villes donnaient à leur dieu le même nom, gardons-nous de conclure qu'elles adoraient le même dieu ; il y avait une Athéné à Athènes et il y en avait une à Sparte ; c'étaient deux déesses. Un grand nombre de cités avaient un Jupiter pour divinité poliade ; c'étaient autant de Jupiters qu'il y avait de villes. Dans la légende de la guerre de Troie on voit une Pallas qui combat pour les Grecs, et il y a chez les Troyens une autre Pallas qui reçoit un culte et qui protège ses adorateurs. Dira-t-on que c'était la même divinité qui figurait dans les deux armées ? Non certes ; car les anciens n'attribuaient pas à leurs dieux le don d'ubiquité. Les villes d'Argos et de Samos avaient chacune une Héra poliade ; ce n'était pas la même déesse, car elle était représentée dans les deux villes avec des attributs bien différents.

Il y avait à Rome une Junon ; à cinq lieues de là, la ville de Veii en avait une autre ; c'était si peu la même divinité, que nous voyons le dictateur Camille, assiégeant Veii, s'adresser à la Junon de l'ennemi pour la conjurer d'abandonner la ville étrusque et de passer dans son camp. Maître de la ville, il prend la statue, bien persuadé qu'il prend en même temps une déesse, et il la transporte dévotement à Rome. Rome eut dès lors deux Junons protectrices. Même histoire, quelques années après, pour un Jupiter qu'un autre dictateur apporta de Préneste, alors que Rome en avait déjà trois ou quatre chez elle.

La ville qui possédait en propre une divinité ne voulait pas qu'elle protégeât les étrangers, et ne permettait pas qu'elle fût adorée par eux. La plupart du temps un temple n'était accessible qu'aux citoyens. Les Argiens seuls avaient le droit d'entrer dans le temple de la Héra d'Argos. Pour pénétrer dans celui de l'Athéné d'Athènes, il fallait être Athénien. Les Romains, qui adoraient chez eux deux Junons, ne pouvaient pas entrer dans le temple d'une troisième Junon qu'il y avait dans la petite ville de Lanuvium.

Il faut bien reconnaître que les anciens, si nous exceptons quelques rares intelligences d'élite, ne se sont jamais représenté Dieu comme un être unique qui exerce son action sur l'univers. Chacun de leurs innombrables dieux avait son petit domaine : à l'un une famille, à l'autre une tribu, à celui-ci une cité : c'était là le monde qui suffisait à la providence de chacun d'eux. Quant au Dieu du genre humain, quelques philosophes ont pu le deviner, les mystères d'Eleusis ont pu le faire entrevoir, aux plus intelligents de leurs initiés, mais le vulgaire n'y a jamais cru. Pendant longtemps l'homme n'a compris l'être divin que comme une force qui le protégeait personnellement, et chaque homme ou chaque groupe d'hommes a voulu avoir ses dieux. Aujourd'hui encore, chez les descendants de ces Grecs, on voit des paysans grossiers prier les saints avec ferveur, mais on doute s'ils ont l'idée de Dieu ; chacun d'eux veut avoir parmi ces saints un protecteur particulier, une providence spéciale. A Naples, chaque quartier a sa madone ; le lazzarone s'agenouille devant celle de sa rue, et il insulte celle de la rue d'à côté ; il n'est pas rare de voir deux facchini se quereller et se battre à coups de couteau pour les mérites de leurs deux madones. Ce sont là des exceptions aujourd'hui, et on ne les rencontre que chez certains peuples et dans certaines classes. C'était la règle chez les anciens.

Chaque cité avait son corps de prêtres qui ne dépendait d'aucune autorité étrangère. Entre les prêtres de deux cités il n'y avait nul lien, nulle communication, nul échange d'enseignement ni de rites. Si l'on passait d'une ville à une autre, on trouvait d'autres dieux, d'autres dogmes, d'autres cérémonies. Les anciens avaient des livres liturgiques, mais ceux d'une ville ne ressemblaient pas à ceux d'une autre. Chaque cité avait son recueil de prières et de pratiques, qu'elle tenait fort secret ; elle eût cru compromettre sa religion et sa destinée, si elle l'eût laissé voir aux étrangers. Ainsi, la religion était toute locale, toute civile, à prendre ce mot dans le sens ancien, c'est-à-dire spéciale à chaque cité.

En général l'homme ne connaissait que les dieux de sa ville, n'honorait et ne respectait qu'eux. Chacun pouvait dire ce que, dans une tragédie d'Eschyle, un étranger dit aux Argiennes : «Je ne crains pas les dieux de votre pays, et je ne leur dois rien. »

Chaque ville attendait son salut de ses dieux. On les invoquait dans le danger, on leur disait : « Dieux de cette ville, ne faites pas qu'elle soit détruite avec nos maisons et nos foyers... O toi qui habites depuis si longtemps notre terre, la trahiras-tu ? O vous tous, gardiens de nos tours, ne les livrez pas à l'ennemi. » Aussi était-ce pour s'assurer leur protection que les hommes leur vouaient un culte. Ces dieux étaient avides d'offrandes : on les leur prodiguait, mais à condition qu'ils veilleraient au salut de la ville. N'oublions pas que l'idée d'un culte purement moral, d'une adoration d'esprit, n'est pas très vieille dans l'humanité. Aux âges anciens, le culte consistait à nourrir le dieu, à lui donner tout ce qui flattait ses sens, viandes, gâteaux, vins, parfums, vêtements et bijoux, danses et musique. En retour, on exigeait de lui des bienfaits et des services. Ainsi, dans l’Iliade, Chrysès dit à son dieu : « Depuis longtemps, j'ai brûlé pour toi des taureaux gras ; aujourd'hui, exauce mes vœux et lance tes flèches contre mes ennemis. » Ailleurs, les Troyennes invoquent leur déesse, lui offrent un beau vêtement et lui promettent douze génisses, «si elle sauve Ilion». Il y a toujours un contrat entre ces dieux et ces hommes ; la piété de ceux-ci n'est pas gratuite, et ceux-là ne donnent rien pour rien. Dans Eschyle, les Thébains s'adressent à leurs divinités poliades, et leur disent : « Soyez notre défense ; nos intérêts sont communs ; si la ville prospère, elle honore ses dieux. Montrez que vous aimez notre ville ; pensez au culte que ce peuple vous rend et souvenez-vous des pompeux sacrifices qui vous sont offerts.» Cette pensée est exprimée cent fois par les anciens ; Théognis dit qu'Apollon a sauvé Mégaré de l'atteinte des Perses, « afin que sa ville lui offre chaque année de brillantes hécatombes ».

De là vient qu'une ville ne permettait pas aux étrangers de présenter des offrandes à ses divinités poliades ni même d'entrer dans leur temple. Pour que ses dieux ne veillassent que sur elle, il était nécessaire qu'ils ne reçussent un culte que d'elle. N'étant honorés que là, s'ils voulaient la continuation des sacrifices et des hécatombes qui leur étaient chères, ils étaient obligés de défendre cette ville, de la faire durer à jamais, de la rendre riche et puissante.

Ordinairement, en effet, ces dieux se donnaient beaucoup de peine pour leur ville ; voyez dans Virgile comme Junon «fait effort et travaille» pour que sa Carthage obtienne un jour l'empire du monde. Chacun de ces dieux, comme la Junon de Virgile, avait à cœur la grandeur de sa cité. Ces dieux avaient mêmes intérêts que les hommes leurs concitoyens. En temps de guerre ils marchaient au combat au milieu d'eux. On voit dans Euripide un personnage qui dit, à l'approche d'une bataille : « Les dieux qui combattent avec nous ne sont pas moins forts que ceux qui sont du côté de nos ennemis. » Jamais les Eginètes n'entraient en campagne sans emporter avec eux les statues de leurs héros nationaux, les Eacides. Les Spartiates emmenaient dans toutes leurs expéditions les Tyndarides. Dans la mêlée, les dieux et les citoyens se soutenaient réciproquement, et quand on était vainqueur, c'est que tous avaient fait leur devoir. Si au contraire on était vaincu, on s'en prenait aux dieux de la défaite ; on leur reprochait d'avoir mal rempli leur devoir de défenseurs de la ville ; on allait quelquefois jusqu'à renverser leurs autels et jeter des pierres contre leurs temples. Si une ville était vaincue, on croyait que ses dieux étaient vaincus avec elle. Si une ville était prise, ses dieux eux-mêmes étaient captifs.

Il est vrai que sur ce dernier point les opinions étaient incertaines et variaient. Beaucoup étaient persuadés qu'une ville ne pouvait jamais être prise tant que ses dieux y résidaient ; si elle succombait c'est qu'ils l'avaient d'abord abandonnée. Lorsque Enée voit les Grecs maîtres de Troie, il s'écrie que les dieux de la ville sont partis, désertant leurs temples et leurs autels. Dans Eschyle, le chœur des Thébaines exprime la même croyance lorsque, à l'approche de l'ennemi, il conjure les dieux de ne pas quitter la ville.

En vertu de cette opinion il fallait, pour prendre une ville, en faire sortir les dieux. Les Romains employaient pour cela une certaine formule qu'ils avaient dans leurs rituels, et que Macrobe nous a conservée : «Toi, ô très-grand, qui as sous ta protection cette cité, je te prie, je t'adore, je te demande en grâce d'abandonner cette ville et ce peuple, de quitter ces temples, ces lieux sacrés, et, t'étant éloigné d'eux, de venir à Rome chez moi et les miens. Que notre ville, nos temples, nos lieux sacrés, te soient plus agréables et plus chers ; prends-nous sous ta garde. Si tu fais ainsi, je fonderai un temple en ton honneur. » Or les anciens étaient convaincus qu'il y avait des formules tellement efficaces et puissantes que, si on les prononçait exactement et sans y changer un seul mot, le dieu ne pouvait pas résister à la demande des hommes. Le dieu, ainsi appelé, passait donc à l'ennemi, et la ville était prise.

On trouve en Grèce les mêmes opinions et des usages analogues. Encore au temps de Thucydide, lorsqu'on assiégeait une ville, on ne manquait pas d'adresser une invocation à ses dieux pour qu'ils permissent qu'eIle fût prise. Souvent, au lieu d'employer une formule pour attirer le dieu, les Grecs préféraient enlever adroitement sa statue. Tout le monde connaît la légende d'Ulysse dérobant la Pallas des Troyens. A une autre époque, les Eginètes, voulant faire la guerre à Epidaure, commencèrent par enlever deux statues protectrices de cette ville, et les transportèrent chez eux.

Hérodote raconte que les Athéniens voulaient faire la guerre aux Eginètes ; mais l'entreprise était hasardeuse, car Egine avait un héros protecteur d'une grande puissance et d'une singulière fidélité : c'était Eacus. Les Athéniens, après avoir mûrement réfléchi, remirent à trente années l'exécution de leur dessein ; en même temps ils élevèrent dans leur pays une chapelle à ce même Eacus, et lui vouèrent un culte. Ils étaient persuadés que, si ce culte était continué sans interruption durant trente ans, le dieu n'appartiendrait plus aux Eginètes, mais aux Athéniens. Il leur semblait, en effet, qu'un dieu ne pouvait pas accepter pendant si longtemps de grasses victimes, sans devenir l'obligé de ceux qui les lui offraient. Eacus serait donc à la fin forcé d'abandonner les intérêts des Eginètes, et de donner la victoire aux Athéniens.

Il y a dans Plutarque cette autre histoire. Solon voulait qu'Athènes fût maîtresse de la petite île de Salamine, qui appartenait alors aux Mégariens. Il consulta l'oracle. L'oracle lui répondit : « Si tu veux conquérir l'île, il faut d'abord que tu gagnes la faveur des héros qui la protègent et qui l'habitent. » Solon obéit ; au nom d'Athènes il offrit des sacrifices aux deux principaux héros salaminiens. Ces héros ne résistèrent pas aux dons qu'on leur faisait : ils passèrent du côté d'Athènes, et l'île, privée de protecteurs, fut conquise.

En temps de guerre, si les assiégeants cherchaient à s'emparer des divinités de la ville, les assiégés, de leur côté, les retenaient de leur mieux. Quelquefois on attachait le dieu avec des chaînes pour l'empêcher de déserter. D'autre fois on le cachait à tous les regards pour que l'ennemi ne pût pas le trouver. Ou bien encore, on opposait à la formule par laquelle l'ennemi essayait de débaucher le dieu une autre formule qui avait la vertu de le retenir. Les Romains avaient imaginé un moyen qui leur semblait plus sûr : ils tenaient secret le nom du principal et du plus puissant de leurs dieux protecteurs ; ils pensaient que, les ennemis ne pouvant jamais appeler ce dieu par son nom, il ne passerait jamais de leur côté et que leur ville ne serait jamais prise.

On voit par-là quelle singulière idée les anciens se faisaient des dieux. Ils furent très-longtemps sans concevoir la Divinité comme une puissance suprême. Chaque famille eut sa religion domestique, chaque cité sa religion nationale. Une ville était comme une petite Eglise complète, qui avait ses dieux, ses dogmes et son culte. Ces croyances nous semblent bien grossières, mais elles ont été celles du peuple le plus spirituel de ces temps-là, et elles ont exercé sur ce peuple et sur le peuple romain une si forte action que la plus grande partie de leurs lois, de leurs institutions et de leur histoire, est venue de là.

Fustel de Coulanges

L’ARRIERE-PLAN INDO-EUROPEEN DE L’ENEIDE par Jean HAUDRY

Le présent article vise à réunir tout ce que doit l’Énéide à la tradition indo-européenne sans chercher à déterminer par quelles voies s’est effectuée la transmission.

Il aborde tour-à-tour les formules héritées, qui sont peu nombreuses, les triades de notions, parmi lesquelles seules les trois fonctions de Georges DUMEZIL ont été conservées, plusieurs figures et conceptions traditionnelles. L’article débouche sur un classement chronologique des données traditionnelles qui ont été conservées dans l’Énéide.

EPITOME. - Hic libellus intendit omnia quae Aeneis indoeuropeae traditioni debet colligere, sed non quaerit per quas uias ea tradita sint. Adoritur uicissim hereditate traditas formulas, quae paucae sunt, ternas notiones, quarum tantum Georgii DUMEZIL tria officia seruata sunt, nonnullas hereditate relictas personas materiasque. Libellus memoriae traditarum rerum quae in Aeneide seruatae sunt temporum ordine concluditur.

1) La tradition indo-européenne, inventaire et chronologie

Le terme de « tradition indo-européenne » que j’ai introduit il y a plus de trente ans(1) n’est pas habituel. Celui de « tradition » ne l’est que dans les autres domaines, notamment pour les « religions du livre », ou quand il s’agit d’un peuple historique.

Inventaire

Il ressort de cette première étude d’ensemble que la tradition indo-européenne est multiforme : elle comporte notamment une composante formelle et une composante notionnelle. L’aspect formel domine dans le formulaire reconstruit, mais n’y est pas exclusif, puisque les formules sont porteuses de sens et que leur forme tend constamment à se renouveler. Inversement, l’aspect notionnel domine dans les autres formes de la tradition, images, symboles, structures mentales ou narratives, mythes et légendes, etc., dont certaines, comme la triade pensée, parole, action(2) s’accompagnent de concordances formelles, alors que d’autres, comme les trois fonctions, en sont totalement dépourvues. Or les auteurs qui en ont traité s’en tiennent le plus souvent à l’un de ses volets principaux, et n’emploient pas à leur propos le terme de « tradition ». Dans l’ensemble de son œuvre, même dans les études parues après la synthèse de Rüdiger SCHMITT(3), qui rassemble les exemples connus alors du formulaire reconstruit, Georges DUMÉZIL qui, avec sa théorie des trois fonctions, s’en est tenu aux concordances notionnelles correspondantes, n’a mentionné nulle part, à ma connaissance, l’existence d’un formulaire traditionnel, qui représente le volet « formel » de la tradition. A l’inverse, les acquis de ses recherches sont totalement absents de l’Indo-European Poetry and

Myth de Martin WEST(4), qui les rejette en bloc comme invérifiables (p. 4) : « Comme le système [dumézilien] est essentiellement une taxonomie théorique, il est difficilement vérifiable ou falsifiable. On peut le trouver éclairant et utile ou non. Pour moi, c’est non. ».

Par ailleurs, ces trois auteurs ont en commun entre eux, et avec bien d’autres, de négliger la perspective chronologique, à mes yeux essentielle.

(1) « Beowulf dans la tradition indo-européenne », Etudes indo-européennes, 1984, 1-56.

(2) Jean HAUDRY, La triade pensée, parole action dans la tradition indo-européenne, Milano, Archè, 2009.

(3)Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1967.

(4)Indo-European Poetry and Myth, Oxford University Press, 2007.

Chronologie

Quelques années après mon étude précitée sur Beowulf, j’ai montré(5) que la tradition indoeuropéenne devait être située dans une perspective chronologique, comme l’indo-européen reconstruit, mais contrairement à ce que font ceux qui traitent de ses aspects formels ou notionnels. J’ai proposé, dans un premier temps, de distinguer trois périodes principales définies par le trait qui les caractérise.

La période la plus ancienne se définit par la « religion cosmique »(6) dont la figure centrale est le Ciel diurne *dyéws. Les dieux, *deywṓs, sont « ceux du Ciel diurne ». Les figures principales du panthéon sont l’Aurore « fille du Ciel diurne », selon une formule reconstruite(7), et les Jumeaux divins, fils du Ciel diurne et de sa fille l’Aurore. Mais aux Jumeaux divins se superposent des Jumeaux humains représentés par la légende de Romulus et Remus avec ses parallèles germaniques(8). Il en ressort que dans la société du temps les jumeaux et leur mère étaient expulsés de leur communauté d’origine, mais nous n’en savons guère plus en ce domaine.

La deuxième période se définit par la structuration de la société par les « quatre cercles de l’appartenance sociale »(9) et l’apparition de l’idéologie des trois fonctions. Deux traits de nature différente, mais qui l’un et l’autre concernent la société. Elle peut être considérée comme la période commune proprement dite, celle à laquelle correspondent les régularités de l’indo-européen reconstruit.

La troisième période, à cheval sur la fin de la période commune et celle des premières migrations divergentes, se définit par la multiplication des (101) confédérations de tribus et l’émergence d’une forme nouvelle de l’appartenance sociale, le compagnonnage, à la fois complémentaire et concurrent de sa forme principale, le lignage. En Italie, le compagnonnage se prolonge sous la forme de la clientèle. Cette période correspond à ce que les historiens(10) nomment la « société héroïque ».

Il m’est apparu par la suite que cette division ternaire ne rend pas compte de l’ensemble des données. Ainsi, avant d’être une entité masculine, le Ciel diurne, qualifié de Père, *dyéws pH2tḗ(r), a été de sexe féminin, et s’est identifié au soleil, hittite šiuš, comme le mois à la lune. Le double genre du latin diēs et du vieil-indien dyaúḥ en est un vestige. Un autre est la nature féminine du Soleil et l’existence d’une « Fille du Soleil » représentant le jeune soleil du matin et du printemps. Mais il y a plus tard un Soleil masculin qui, comme le Ciel diurne, s’unit à sa fille l’Aurore R̥ gveda 2,23,2 cd (fille), 7,75,5 a (femme), 6,13,4 d (elle a pour amant son père) pour donner naissance à un jeune Soleil masculin que nous retrouverons à la base du personnage d’Énée.

D’autre part, de même que l’indo-européen reconstruit n’est au départ que l’un des parlers d’une langue commune antérieure qu’on s’efforce de reconstruire depuis plusieurs décennies, la tradition indo-européenne prolonge une tradition antérieure qui se manifeste aussi dans les contes merveilleux. PERRET(11) rappelle que « l’Énéide tient quelquefois, comme l’Odyssée, du conte de fées ».

(5) « Chronologie de la tradition indo-européenne », Nouvelle École, 49, 1997, p. 127-131.

(6) Jean HAUDRY, La religion cosmique des Indo-Européens, Paris Milan, Archè, 1987.

(7) Ouvrage cité note 3 p. 169-175.

(8) Donald WARD, The Divine Twins, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1968.

(9) Émile BENVENISTE Vocabulaire des institutions indo-européennes, I, Paris, Les éditions de minuit, 1969, p. 293-319.

(10)Voir en particulier H. Munro CHADWICK, The Heroic Age, Cambridge University Press, 1912 ; 1962.

(11) Énéide livres IX-XII p. 176.

La chronologie de la tradition ne s’identifie pas à celle de ses attestations : nous le constaterons à plusieurs reprises. L’exemple le plus manifeste est celui des Métamorphoses d’Ovide, qui repose sur des croyances typiques de l’animisme(12), typique de la période la plus ancienne de la tradition indo-européenne. Cette croyance est aussi à la base de la lycanthropie.

2) Vestiges du formulaire reconstruit

Le formulaire reconstruit est très peu représenté dans la littérature latine. Il suffit de comparer le nombre des passages cités dans l’Index locorum du livre de SCHMITT (cité note 3) pp. 349-350 avec celui des Tables eugubines ombriennes : on en relève 31 de chaque côté. Du point de vue de la forme, on distingue quatre types de correspondances formulaires. La plus rigoureuse réunit des formes qui se superposent exactement comme pour le védique ákṣitaṃ śrávaḥ et grec homérique ἄφθɩτον κλέ(w)ος « gloire intarissable »(13). Le deuxième type comporte une légère différence de formation de l’un des termes, védique ákṣiti śrávaḥ, la forme la plus fréquente (102) qu’a citée Adalbert KUHN(14). Dans le troisième type, seul l’un des membres du syntagme ou l’un des termes du composé est exprimé par des formes superposables, latin inter-dīcere, avestique antarə.mrav- « interdire ». Dans le quatrième, la forme ne joue plus aucun rôle. Ainsi dans la correspondance signalée en 1864 par KUHN(15) entre un passage de l’Atharvaveda et le Second charme de Merseburg.

L’éveil du mal

C’est de ce dernier type, purement notionnel, que relèvent les exemples réunis dans une étude récente(16) qui réunit les vestiges d’un motif formulaire « le mal considéré comme une réalité latente qui dort et s’éveille, ou qu’éveille un agent extérieur, homme, dieu, abstraction. ».

Ainsi 12,333 Mauors … bella mouens « Mars déchaînant les guerres », 6,828 quantas acies stragemque ciebunt « quelles batailles, quels carnages elles vont émouvoir ». On trouve des tours similaires en grec, Iliade 9,353 « Hector se refusait à pousser la bataille hors des murs », en védique, R̥ gveda 1,81,3 ab « Quand surgissent les combats, les enjeux attendent le vaillant », Beowulf 2046 « éveiller le malheur du combat ». Mais l’éveil ne figure que dans le passage de Beowulf.

« Père des hommes et des dieux »

La qualification appliquée à Jupiter 1,254 et 11,725 hominum sator atque deorum est un calque de celle que les poèmes homériques appliquent à Zeus, πατὴρ ἁνδρω̃ν τε θεω̃ν τε. Le parallèle de la Gylfaginning de Snorri chapitre 9 où Odin est dit « le père de tous les dieux et de tous les hommes » ne prouve rien : c’est un commentaire de son qualificatif alfǫ.r « père universel », lui-même bâti sur un plus ancien valfǫ.r « père des guerriers tombés au combat ».

Le feu dévorant

La forme est impliquée 2,758 dans le syntagme nominal ignis edax « un feu dévorant », parallèle à la phrase de RV 1,143,5 c agnír … atti « Agni mange » ; l’un et l’autre réunissent le nom du feu *egni- à une forme qui se rattache à la racine *H1ed- « manger ». Mais que vaut cette concordance ? La notion de « feu dévorant », qui a des parallèles accadiens et hébreux(17) est banale, sinon universelle, et comme les notions de « feu » et de « manger » sont exprimées en latin et en sanscrit par des formes apparentées, la concordance était inévitable : elle n’est donc pas significative.

(12) Philippe DESCOLA, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 241 « Le passage de l’animal à l’humain et de l’humain à l’animal est une constante des ontologies animistes ».

(13) Ce qualificatif, issu de la racine *dhgwhey- « tarir sous l’effet de la chaleur », latin sitis, ancien dérivé de *dhegwh-« chauffer, brûler, latin fouēre, comme il ressort de la concordance formulaire védique útsam … ákṣitam « source intarissable » : grec ἄφθɩτον ὕδωρ « eau intarissable », oppose implicitement la gloire au fluide vital qui tarit à la mort.

(14) « Über die durch nasale erweiterten verbalstämme », KZ, 2, 1853, p. 467, voir aussi SCHMITT cité note 3 p. 1.

(15) « Indische und germanische segenssprüche », KZ, 13, 1864, p. 49-74 voir aussi SCHMITT (cité note 3) p. 7.

(16) José-Luis GARCÍA RAMÓN, « Vergil und die indogermanische Dichtersprache », Festschrift Hans Jürgen TSCHIEDEL, 2008, P. 267-277.

(17) Ouvrage cité note 4, p. 268 n.100.

En revanche, ce « feu dévorant » est à la base de l’énigme « consommer sa table » que nous retrouverons ci-dessous.

Le feu noir

La liaison āter ignis « feu noir » 4,384 ; 8,198-199 ; 11,186 ; facibus… ātrīs « de sinistres brandons » 9,74 est à mettre en rapport à la fois avec le latin ātrium et avec le nom avestique du feu, ātar-, qui a remplacé agni- conservé uniquement dans un anthroponyme.

Ultérieurement, le mazdéisme recrée un « Feu noir », syāva ātur, contrepartie démoniaque d’Ātar(18). On connaît également les Feux noirs Áed Dub de la légende héroïque irlandaise et Surt de la mythologie scandinave, le Feu noir qui anéantira le monde, comme le Kālāgnirudraḥ de la mythologie indienne(19). Le composé vieil-anglais fȳr-sweart « noirci par le feu » s’applique à la flamme de la fin du monde, Christ 984. La liaison peut donc être considérée comme formulaire. Le feu a été mis en relation avec la triade des couleurs, le blanc brillant par sa lumière, le rouge par sa flamme, le noir par la fumée, la suie et les traces. Cette triade est une composante majeure de la tradition indo-européenne. Issue de la cosmologie ancienne où le blanc brillant s’applique au ciel diurne et au soleil, le rouge au ciel auroral et crépusculaire, le noir au ciel nocturne, elle a été appliquée secondairement aux trois fonctions et aux trois états du psychisme qui ont par ailleurs une traduction musicale(20). La liaison formulaire s’éloigne de ses origines en plusieurs passages comme 9,75-76 « la torche fumeuse jette sa lumière de poix », mais le voisinage immédiat de facibus atris précité montre la continuité.

Anthroponymie et formulaire : Turnus et Iūturna

On sait que le nom de Iūturna est lié à celui de son frère Turnus. C’est un composé à premier terme régissant, type censé avoir disparu en latin avant d’y être réintroduit à partir du type grec φερέοɩκος, « celle qui aide Turnus », 12,872, « que peut maintenant ton amie pour t’aider, iuuare, mon Turnus ? » (Voir aussi PERRET n. 1 à p. 129). C’est la divinité protectrice d’un héros de la société héroïque (ci-dessous § 4). Mais on peut aussi tenter d’interpréter le nom de Turnus qui se superpose exactement(21) au nom propre sanscrit Tr̻ ṇa-, Viṣṇupurāṇa(WILSON) 444, identique au nom de l’herbe, védique tŕ̥ ṇa- nt., apparenté au vieux-slave trĭnŭ et au germanique *.urnu- « épine ». La forme germanique a fourni des patronymes, allemand Dorn, anglais Thorn, parallèles au français Lépine. Cette hypothèse fournit la clef du nom de sa sœur Iūturna : c’est initialement « celle (la source) qui aide l’herbe (ou l’épine) ». On peut comparer l’emploi de iuuāre appliqué aux nuages qui alimentent des cours d’eau, Pline, Histoire naturelle, 3,53, Sénèque Nat. 4,2,26). Pour le sens, ce couple latin correspond au composé brahmanique tr̥ ṇodaká- nt. « herbe et eau ». Déesse des eaux venue de Lavinium, source située sur le Forum près de l’aedes de Vesta qui fournissait les eaux sacrificielles, Juturne est par ailleurs l’épouse de Janus Feu(22). On entrevoit un ensemble rituel réunissant l’eau, le feu et l’herbe comme dans le sacrifice indo-iranien.

Chronologie

Dues à un héritage commun, les concordances formulaires sont à distinguer des emprunts dont il est un exemple 9,30-31. La mention des sept affluents du Gange, septem amnibus, ne constitue pas une concordance formulaire avec les saptá síndhavaḥ védiques et les hapta həndu avestiques ; ce n’en est qu’une traduction.

(18) Jean HAUDRY, Le Feu dans la tradition indo-européenne, Milano, Archè, 2016, p. 283.

(19) Ouvrage cité note 18, p. 495.

(20) Ouvrage cité note 18 p.93 ; 477.

(21) Avec le traitement ur de *r̥ comme turma, turba, urgeō, etc, Gerhard MEISER, Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache2 Darmstadt, WBG, 2006§ 49.2.

(22) Jean HAUDRY, La préhistoire de Janus, REL 83, 2005.

3) Les trois principales triades notionnelles

La triade pensée, parole, action(23), très peu représentée dans les textes latins, ne figure pas dans l’Enéide. On s’en approche 12,911-914 où après avoir mentionné langue et forces, puis corps, voix et parole, l’auteur ajoute les pensées, mais dans une autre phrase et pour une autre situation. On y rencontre seulement des groupes binaires, paroles et actes, 10,583-586, pensée et parole, 10,628-629 ; 11,300.

La triade des fonctions est directement représentée 6,660-664 par les trois catégories de morts privilégiés : soldats tombés au combat, prêtres ou prophètes, bienfaiteurs de l’humanité, et illustrée 6,808-816 par la liste des trois successeurs de Romulus, le législateur Numa, le guerrier Tullus Hostilius, le démagogue Ancus.

Les « trois nations » que réunit Mantoue, 10,201-203 seraient les trois fonctions selon DUMÉZIL(24) que suit PERRET. Mais si l’identification des trois tribus de la Rome primitive aux trois fonctions est admissible comme construction a posteriori, celle des « trois nations » de Mantoue, dont Virgile était originaire, ne l’est pas : une telle partition de la population ne s’observe pas même là où la société comporte des classes ou des castes fonctionnelles.

La triade des fonctions a été identifiée par DUMÉZIL à la base de l’affrontement entre Troyens, Etrusques et Latins dans lequel il voit un « démarquage » de la guerre sabine(25) interprétée, conjointement à la « première guerre du monde » de la mythologie eddique, comme la constitution d’un peuple à partir de représentants des trois fonctions : Romains et Ases représentent les deux premières fonctions, Sabins et Vanes la troisième ; Romains et Sabins s’unissent pour fonder l’Etat romain, Ases et Vanes pour constituer le panthéon scandinave.

Mais le bref passage qu’il consacre à la guerre sabine dans sa description du bouclier d’Enée, 8,635-641, ne suggère pas de rapport avec le conflit entre Troyens et Latins. Dans une étude à paraître (Proxima Thulé 2017), je propose d’y voir une concordance, et une innovation commune, italo-germanique qui s’insère dans un ensemble de données relatives à un conflit entre pauvres migrants exogames et riches installés endogames, typique de la « société héroïque » (ci-dessous § 4) et bien représenté dans le monde indo-iranien.

Reste à voir ce qu’il en est par ailleurs pour l’Énéide. L’identification du pius Aeneas à la première fonction (p. 412 et suiv.) se justifie pleinement. Même si du début du récit à sa fin (12,440), Enée est présenté comme un guerrier, c’est aussi le fils d’une déesse, et ce sera un dieu après sa mort (ci-dessous). Le comparant à Achille, Diomède observe, 11,291-293 :

« Tous deux ils s’imposaient par leur courage, tous deux par la supériorité de leurs armes, mais pour la piété Énée était le premier. ». L’identification à la deuxième fonction de Tarchon (p. 402 et suiv.), elle aussi incontestable, est renforcée par son nom qui, comme celui des Tarquins, se rattache à la racine anatolienne *tarh(u)- « vaincre ». Elle est moins évidente pour ses hommes, à en juger par les invectives qu’il leur adresse 11,732-740, quand ils fuient devant Camille et ses amazones. Mais surtout cette identification ne vaut que si l’on considère les Etrusques comme une composante de Rome. C’est le cas au temps de Virgile, mais non au point de départ, et un siècle plus tard, c’est Rome qui devenait une composante de l’Étrurie, à laquelle elle doit même la notion de rēs pūblica(26). Virgile s’abstient naturellement de le rappeler. L’identification des Latins à la troisième fonction est encore moins évidente.

(23) Ouvrage cité note 2.

(24) Mythe et épopée, Paris, Gallimard, 1995, p.380 et suiv.

(25) Mariages indo-européens, Paris, Payot, 1979 p. 149-164.

(26) Jean HADAS-LEBEL, R.É.L 93, 2015, 29-41.

Contrairement aux Troyens d’Énée et au contingent étrusque de Tarchon, qui ne s’identifie pas au peuple étrusque, ils constituent une confédération de peuples, qui ont leurs dieux et leur armée : l’énumération de leurs forces, 7,647-817, dont le nombre est le double de celui des Troyens, 12,233, montre que la fonction guerrière y est largement représentée. En particulier, les Rutuli sont des guerriers comme l’indique leur nom qui signifie « rouge ardent », qualificatif appliqué au feu 8,430. Les Latins n’ont pas attendu l’arrivée des Troyens pour se partager entre l’épée et la charrue, 9,608 : « notre jeunesse dompte la glèbe sous le hoyau ou à la guerre ébranle les villes fortes. ». Mars prend parti pour les Latins 9,717-719 :« Ici Mars, le maître des combats, fit passer dans l’armée des Latins une ardeur et une force nouvelles, retourna dans leurs cœurs ses poignants aiguillons, lâcha sur les Troyens les démons de la fuite et de la sombre peur. ». Entré dans le camp troyen, Turnus y est comme un « tigre énorme au milieu de brebis sans défense. », 730. C’est seulement pour les Troyens auxquels les Latins fourniront des femmes et des terres qu’ils représentent la troisième fonction. Dans le partage entre Troyens et Latins que propose Énée dans le cas où il sortirait vainqueur de son duel avec Turnus, 12,187-194, la répartition fonctionnelle est autre : Latinus conserverait en totalité la deuxième fonction, arma, et le versant politique de la première fonction, imperium, Énée apportant « les rites et les dieux », sacra deosque, ce qui surprend, puisque les Latins ont les leurs que Latinus invoque 12,197-200, et dont la plupart sont communs. De ce point de vue, Énée n’apporte à peu près rien. De plus, les Troyens ne formeront pas un peuple avec les Latins puisqu’ils auront leur propre ville, Lavinium. De même, Ases et Vanes conservent deux séjours séparés, dits ásgar.r et vanaheimr.

L’interprétation trifonctionnelle de la légende est donc relative, secondaire et limitée. Elle n’est pas à l’origine de la légende, ni à celle de son modèle. DUMÉZIL(27) semble l’avoir pressenti : « Immigrants, intrus, il (Enée) doit se faire admettre par les possidentes, par le peuple au contact duquel il établit son premier campement. D’autre part (…) ses compagnons sont des « hommes sans femmes » : où en trouveraient-ils sinon chez les possidentes ? »

Mais aux réalités, qui ne lui ont pas échappé, il a préféré le modèle conceptuel des trois fonctions.

Figures héritées

Énée Soleil fils de l’Aurore 1, 259-260 (Jupiter à Vénus) : feres ad sidera caeli / magnanimum Aenean. PERRET commente : « L’apothéose d’Énée, conçue à l’image de celle de Romulus, est annonce également de celle d’Auguste. ». Énée est le fils de Vénus, l’Aphrodite grecque, et du Troyen Anchise, représentant de la branche cadette de la famille royale troyenne. Ce type de filiation a des parallèles en Grèce : Achille, né de la déesse Thétis et du mortel Pélée ; mais il est exceptionnel, et, à l’origine, propre à la déesse Aurore, directement représentée par Eōs qui, unie au mortel Tithōnos, donne naissance à Memnon. De fait Virgile, 8,383-384, le met en parallèle avec Achille et Memnon et mentionne Eos et Tithon 9,460. Il s’agit du mythe indoeuropéen(28) de l’Aurore qui, fécondée par un mortel, donne naissance à un Soleil mortel qui mourra et qu’elle fera renaître et immortalisera. On peut supposer qu’à l’origine ce père mortel est, comme son fils, un Soleil mortel. La légende se rattache donc à la deuxième phase de la religion cosmique, celle dans laquelle le Soleil est masculin, comme l’est devenu le Ciel diurne auquel il s’identifie. Tout cela concerne uniquement l’origine de la légende grecque que transpose la légende romaine. Mais un fait donne à penser que la nature originelle du personnage d’Enée a été connue très tôt à Rome. Tenu habituellement pour secondaire en raison de son attestation tardive, l’Aeneas Indiges (voir note additionnelle 1) de 12,794 qui peut-être le Iuppiter Indiges, Tite-Live 1,2,6, ou le Sol Indiges(29). L’Enciclopedia virgiliana, Roma, Istituto della Enciclopedai italiana, 1985 II p. 946 rappelle qu’à Lavinium il y a à la fois un deus Indiges, un Iuppiter Indiges, un Aeneas Indiges ; un Sol Indiges se justifie directement par là. Du point de vue de la première période de la tradition, il n’y a pas lieu de choisir, puisque *dyéw- désigne à la fois le ciel diurne et le soleil.

(27) Ouvrage cité note 25, p. 380.

(28) Jean HAUDRY, « Une « courtisane inspiratrice » dans le R̥ gveda », Journal asiatique, 303.2 (2015) p. 223-229.

(29) Carl KOCH, Gestirnverehrung im alten Italien, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1933, pp. 77, 101, 107.

Naturellement, Virgile n’en avait sûrement pas conscience : il qualifie Memnon de niger, 1, 489, ce qui est la couleur des Éthiopiens de son temps, mais non de ceux d’Homère, ni de leur roi le Memnon Soleil.

Quant au qualificatif d’Énée, pius, issu de *pūyos, il pouvait, s’il est ancien, signifier à l’origine « clair » comme pūrus, Horace, Odes, 3,29,45 sole puro. Ce sens a complètement disparu, mais il en demeure un vestige : il peut s’appliquer aux dieux. La pietas antiqua de Jupiter est mentionnée 5,688. Curieusement, Vénus se désintéresse du sort d’Énée au profit d’Ascagne, 10,46-49 : ici, Virgile se sépare du donné traditionnel au profit du thème central de l’Énéide, qui n’est pas le destin d’Énée, mais celui de Rome.

Hélène et Vénus

PERRET commente en ces termes les vers 2,589-590 cum mihi se, non ante oculis tam clara uidendam / obtulit « lorsque, dans une clarté devenue à mes yeux plus vive », qui se situent au début du passage dans lequel Vénus apparaît à Énée sous sa forme divine pour le dissuader de tuer Hélène 2,588-621 : « Il nous paraît douteux que cet ante renvoie à d’autres théophanies où Vénus se fût également présentée devant Énée mais avec moins d’évidence ou dans une moindre lumière », et conclut : « Énée croyait surprendre Hélène et il a Vénus devant lui. »

Cette méprise est naturelle : comme l’a montré Linda Lee CLADER(30), Hélène est le double humain d’Aphrodite, directement issu comme elle de l’Aurore indo-européenne.

Anciens Feux divins

Cacus est un ancien Feu divin, fils du Feu divin Vulcain et donc, selon le paradoxe traditionnel, « fils de lui-même »31. C’est un « Feu voleur », autre motif traditionnel(32). Sa sœur Caca, que Virgile ne mentionne pas, semble avoir précédé Vesta et donc représenté le foyer. C’est pourquoi j’ai proposé(33) d’interpréter leur couple fraternel comme celui du foret à feu masculin et de la baguette féminine qui représente le foyer.

Autre fils de Vulcain, Céculus est un Feu fondateur(34), 7,678-681 : « Il était là aussi le fondateur de la ville de Préneste, ce Céculus, de Vulcain engendré parmi les rustiques bêtes pour être roi, et découvert dans un foyer, comme on l’a toujours cru. ». Il reparaît 10,544 dans les rangs des Latins face à Énée, qui ne le tue pas. Son nom, diminutif de caecus « aveugle », a été justifié par une légende explicative et rapproché de Cācus.

Janus est lui aussi un ancien Feu divin(35). Il tient chez Latinus, 7,180, la place que tient Vesta chez Enée. La fondation du Janicule lui est attribuée 8,357 en tant que Feu gardien : il joue ce rôle dans la guerre sabine(36).

Motifs hérités

Le halo d’Iule et ses parallèles 2,682-683 « voici que du sommet de la tête d’Iule une aigrette légère jaillit, répandant une lueur ».

Le phénomène(37), qui est à l’origine de l’auréole des saints chrétiens, est mentionné à plusieurs reprises dans l’Énéide, mais sous des formes diverses et avec des significations différentes.

(30) Helen : the evolution from divine to heroic in Greek epic tradition, Leiden, Brill, 1976.

(31) Ouvrage cité note 18 p. 52.

(32) Ouvrage cité note 18 p. 61.

(33) Ouvrage cité note 18 p. 240.

(34) Ouvrage cité note 18 p. 241.

(35) Ouvrage cité note 18 p. 435 et suiv.

(36) Ouvrage cité note 18 p. 452.

(37) Ouvrage cité note 2 p.379.

On le retrouve 8,678 pour Auguste à Actium et 10,270 et suiv. pour Énée face à Turnus : « il a sur la tête une aigrette de feu, une flamme qui descend du cimier l’enveloppe, la bosse d’or de son bouclier vomit des feux dévorants » ; dans ces deux cas, c’est un présage de victoire, que confirme l’événement. Il a pour parallèles le nimbe d’or que met Athéné au front d’Achille, Iliade, 18,205, et la « lumière du héros » qui jaillit de la tête de Cúchulainn(38).

Pour Iule enfant, c’est l’annonce d’un grand destin et de l’accession à la royauté. Dans l’Avesta récent, la fortune de la lignée royale s’identifie à un feu, Yt 10,127 ātarš yō upa.suxtō uγrəm yō kavaēm xvarənō « le feu flambant qui est la fortune des Kavis ». Il en va de même pour Servius Tullius dans la version de sa légende que retient Tite-Live 1,39 ; l’autre version, celle du phallus igné, repose sur l’utilisation du foret à feu. Il en va peut-être de même pour Romulus encore à naître 6,779 si les geminae cristae sont ignées, mais le texte ne le précise pas. En revanche, l’embrasement de la chevelure de Lavinia, 7,73-77 est ambigu : c’est d’abord un accident réel et de mauvais augure, nefas,73, mais aussi, comme pour les précédents, l’annonce d’un grand destin.

L’île flottante

Le passage relatif à Délos, 3,73-79, provient de l’Hymne homérique à Apollon et l’Hymne à Délos de Callimaque. Il reflète en partie le motif indo-européen de l’île flottante(39), qui illustre le rapport initial entre feu, eau et terre. Le représentant principal de ce motif est la légende scandinave de l’île de Gotland, racontée dans le début de la Guta Saga, éditée et traduite par Christine PEEL(40): « Le premier qui découvrit le Gotland est un nommé Thielvar. Le Gotland était alors enchanté : immergé le jour, il émergeait la nuit. Mais alors pour la première fois un homme apporta le feu dans le pays, et depuis lors celui-ci n’a jamais plus été immergé. ». Il ressort de cette légende que si l’eau est le réceptacle ou la matière première de la terre, l’émergence ou la colonisation de la terre est l’œuvre du feu. Ni Virgile, ni ses sources ne mentionnent les deux détails qui établissent de façon décisive le lien avec la légende scandinave. Mais ils apparaissent chez Pline, Histoire naturelle, 4,66 (trad. SCHMITT, La Pléiade) : « Délos (…) fut longtemps flottante. Selon Aristote, elle a été nommée Délos (« apparent ») parce qu’à sa naissance elle a surgi soudainement ; selon d’autres, (elle a été nommée) Pyrpylé (« Porte du feu »), parce qu’on y aurait découvert le feu pour la première fois. ». Pline nous apprend que l’île était non seulement flottante, mais immergée, comme le Gotland. Il nous apprend aussi qu’on y a découvert le feu. Cette indication, sans parallèle à ma connaissance, établit le lien entre l’allumage du feu, l’émergence de l’île et sa fixation.

Manger sa table

L’énigme « manger sa table » de la prophétie de la harpye Céléno, 3,255-257, reprise 3,365-367 et 394, et de sa réalisation, 7,116, reflètent l’image du « feu vorace » (ci-dessus) qui dévore non seulement les aliments, mais aussi le plat de bois sur lesquels on les lui sert : c’est ce qui se produit dans la compétition de voracité entre le dieu scandinave Loki et Logi « Flamme » que raconte Snorri(41). Cette énigme implique en l’occurrence que les Troyens sont implicitement considérés comme des Feux, une image typique du guerrier(42).

La truie blanche et ses petits

La truie blanche de la prophétie d’Hélénus, 3,389-393, qui relie ce signe au précédent, a des points communs avec la truie Henwen de la légende arthurienne, la « Vieille Blanche » qui a elle aussi une progéniture merveilleuse symbolisant les biens qu’offre la nature. Mais contrairement à la précédente, la réalisation de cette annonce n’est pas mentionnée.

(38) Philippe JOUËT, Dictionnaire de la mythologie et de la religion celtiques, Fouesnant, Yoran, 2012, p. 282 et 639.

(39) Ouvrage cité note 18 p. 47 et suiv.

(40) Guta Saga, The History of the Gotlander2, London, University College, Viking Society for Northern Research, Vol. XII, 2010.

(41) Ouvrage cité note 18 p. 407 et suiv.

(42) Ouvrage cité note 2 p. 309 et suiv. Cette énigme peut aussi être liée à l’hypothèse de Jérôme Carcopino, Virgile et les origines d’Ostie, Paris, Hier, 1968, selon laquelle le dieu du Tibre serait initialement Volcanus ; il l’indique p. 595 : « … le dieu d’Ostie, Vulcanus, exigeait des gâteaux de tout point semblables à ceux que consomment, dans l’Énéide, les Troyens débarqués sur le territoire ostien. ».

La flèche qui s’enflamme

Les jeux qu’organise Énée en Sicile comportent une épreuve de tir à l’arc à laquelle prend part son hôte Aceste. Mais comme le concurrent qui le précède atteint l’oiseau qui sert de cible, l’épreuve semble terminée par sa victoire. Il n’en est rien, Énéide, 5,519 et suiv. : « La palme maintenant hors-jeu, Aceste restait encore, seul. Pourtant le vieux maître tendit son trait vers les brises aériennes pour faire valoir son art et son arc sonore. Ici, soudain, s’impose aux regards un prodige qui devait être d’un grave augure. Un événement immense le montra par la suite et la voix terrible des devins proclama lors les signes qui l’avaient annoncé. Comme il volait dans les nuées humides, le roseau prit feu, marqua sa voie de flammes, puis disparut, consumé, dans les vents ténus. ». Ainsi, contre toute attente, le prix revient à Aceste. Quelle cible a donc atteinte sa flèche enflammée pour emporter le prix ? Le texte nous le laisse entendre sous une forme énigmatique. La flèche enflammée est prophétique, « d’un grave augure », et la prophétie se réalise dans un « événement immense » qui, selon PERRET (p.158), n’est autre que « la bataille d’Actium, où la victoire fut acquise par l’intervention de l’archer Apollon déchargeant son carquois parmi d’étranges fulgurations. ». On en trouve effectivement la description chez Properce, 4,6,29 et suiv. (trad. PAGANELLI, CUF) :

« Phébus apparut, debout, au-dessus de la poupe d’Auguste, et une flamme étrange brilla, feu oblique, triple éclair sinueux … Puis il parla … ». Ici encore, le poète associe la parole, la flèche et le feu, comme dans les exemples cités dans un travail antérieur(43). On sait que le correspondant védique d’Apollon est le dieu archer Rudra(44), souvent identifié à Agni. Or sa flèche, comme celle d’Aceste, et celles d’Apollon à Actium, est enflammée. De même, en allemand ancien, le nom actuel de l’incendie, Brand, désigne aussi l’épée ainsi en moyen haut-allemand Malagis 147 daz swert was ein hart guot brand « l’épée était une arme flamboyante bonne et dure » ; Lexer 1,341 glose « das flammende, blitzende Schwert ». De même, le guerrier est un « feu du combat », d’où le nom de Hildebrand et de son fils Hadubrand. Mais le guerrier et l’épée peuvent être désignés par le même mot, allemand Degen. L’image est également représentée en védique, RV 7,46,3 ab, trad. Louis RENOU (45), mais les deux formes se rattachent au nom i.-e. *dyéw- du ciel diurne et du soleil ; MAYROFER(46) glose didyút- « blitzendes, leuchtendes Geschoss ». « Flèche enflammée » est donc une vieille métaphore lexicalisée en védique, mais que développe Virgile.

Troiae lusus

Comme l’indique le texte, 5,588 et suiv., c’est d’abord une « danse du labyrinthe », secondairement mise en rapport avec Troie, peut-être à partir du verbe amptruāre comme l’indique Walter Hatto GROß dans son article du Kleine Pauly. Mais le labyrinthe est une réalité bien plus ancienne, qui remonte au paléolithique. Dans la tradition indo-européenne, le labyrinthe est lié à un artisan magicien capable de voler : le Dédale grec, lié au labyrinthe crétois qu’il a construit et le Volund scandinave qui a donné son nom au labyrinthe nordique dit völundar hûs « maison de Volund ». La façon la plus simple de sortir d’un labyrinthe est de s’envoler. La liaison avec les danses guerrières est attestée dans la légende de Dédale auquel on attribue également la construction de la piste de danse représentée sur le bouclier d’Achille. On peut supposer que le labyrinthe était l’une des épreuves auxquelles étaient soumis les garçons lors de l’initiation et que cette épreuve a été ritualisée sous la forme d’une danse. Mais les Grecs n’ont jamais mis le labyrinthe ni la danse qui lui est liée en relation avec Troie. On se demande donc pourquoi les labyrinthes germaniques ont été nommés Trojaburgen. Voir la note additionnelle 2.

(43) Ouvrage cité note 2 p. 276 et suiv.

(44) Henri GRÉGOIRE, avec la collaboration de Roger GOOSSENS et Marguerite ROBERT-MATHIEU, 1949 : Asklèpios, Apollon Smintheus et Rudra, Bruxelles : Palais des Académies.

(45) Études védiques et pāṇinéennes, 15, p. 161) : « Ton arme-flambante qui, lancée du ciel, va sur terre (tout) autour, qu’elle nous épargne ! » Le terme ainsi traduit, didyút-, désigne la flèche, comme son doublet didyú-. GELDNER traduit simplement « dein Geschoss »,

(46) Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, I, p. 725.

Brûler ses vaisseaux

L’épisode dans lequel les Troyennes, incitées par Iris envoyée par Junon, décident de brûler les vaisseaux afin de rester en Sicile, 5,605 et suiv., se justifie directement au plan de la narration. Comme la disparition de Créuse, 2,736 et suiv., et la mort d’Anchise, leur acte se justifie par le fait que les Troyens doivent arriver à Rome sans les femmes ni les vieillards, 5,715-717 : « Les vieillards chargés d’ans, les femmes lasses de la mer, tout ce qui autour de toi est sans vigueur et craint le danger, mets-le à part. ». Nous verrons bientôt pourquoi. Leur acte semble donc naturel et l’expression « brûler ses vaisseaux » qui nous est restée rend compte de l’épisode. De plus, Virgile ne fait que reprendre un motif attesté par plusieurs devanciers qu’énumère PERRET (47). César, La guerre des Gaules, 1,5, interprète de cette façon l’incendie de leurs maisons et de leurs réserves de blé par les Helvètes qui se préparent à émigrer. C’est ainsi que l’entend Latinus 11,324-329 quand il propose de construire une nouvelle flotte pour permettre aux Troyens de quitter le Latium. Quand ils débarquent en Irlande, les Tuatha Dé Danann (les dieux irlandais) brûlent leurs vaisseaux, et l’auteur en donne la même justification dans les trois versions du récit de l’événement(48). Mais un parallèle scandinave étudié par François-Xavier DILLMANN (49) engage à en reconsidérer la signification originelle. A la question posée p. 79 « l’incendie de la flotte de Hákon jarl : une décision d’ordre exclusivement stratégique ? », il répond (p. 83) « il nous paraît légitime de voir dans cette décision, pour nécessaire qu’elle était d’un point de vue stratégique, l’accomplissement d’un vœu que Hákon jarl aura fait à Ódinn de lui offrir sa flotte, si le dieu de la guerre voulait à nouveau lui accorder la victoire, comme par le passé. ». A son tour, cette pratique scandinave peut être mise en rapport avec celle du sacrifice védique « de tous ses biens en vue de la victoire totale », sarvavedasá- viśvajít-(50). Il ne s’agit pas d’une invention de ce texte, mais de la pratique du « sacrifice héroïque » de celui qui aspire à la souveraineté universelle qui comporte, selon la formule récurrente de l’Avesta récent, « cent étalons, mille bœufs, dix mille moutons ». Cette pratique est typique de la société héroïque dont l’un des principes majeurs est la prodigalité : le chef n’attire et ne retient ses compagnons que par sa générosité. Au contraire, la société lignagère, antérieure et contemporaine, est parcimonieuse. C’est à elle que se rattache la notion de « sacrifice excessif », védique áti-yaj-, illustrée par un épisode du Mahābhārata(51), les offrandes excessives de beurre clarifié du roi Śvetaki lassent Agni qui décide d’incendier la forêt de Khāṇḍava, incendie qui préfigure celui qui détruira le monde à la fin du cycle cosmique. Un passage eddique condamne le sacrifice excessif, Havamal 14552 « Mieux vaut ne pas demander que trop sacrifier (…) mieux vaut ne pas offrir que trop immoler. »

(47) Les origines de la légende troyenne à Rome (281-31), Paris, Les Belles Lettres, p. 396.

(48) Christian GUYONVARC’H Textes mythologiques irlandais I, Rennes, Ogam-Celticum, 1980, pp. 12, 29, 47.

(49) « Brûler ses vaisseaux ». Remarques comparatives sur un épisode de l’Histoire des rois de Norvège de Snorri Sturluson, Proxima Thulé, 6, automne 2009, p. 79 et suiv.

(50) Jean HAUDRY Le Feu de Naciketas, Milano, Archè, 2010 : 10, 15, 75, 77.

(51) Madeleine BIARDEAU, Le Mahābhārata, Paris, Seuil, 2002 I p. 301 et suiv.

(52) Trad. Régis BOYER, L’Edda poétique, Paris, Fayard, 1992 p. 198.

Une autre forme de sacrifice total, celui de sa personne, est évoquée aux vers 690-692 où Énée s’offre à Jupiter en victime consentante pour qu’il permette à son fils de mener à bien sa mission. C’est une forme de deuotio, dont on connaît au moins deux exemples historiques, ceux des Decii Mures. Le motif du sacrifice des vaisseaux comme sacrifice total se retrouve 9,69-122 avec leur métamorphose en nymphes par la Mère des dieux qui a présidé à leur construction en fournissant le bois. Comme le souligne Turnus, 9,130-131, les Troyens perdent toute possibilité de fuir par mer. Mais ce faisant la Mère des dieux accomplit l’acte décisif de l’immortalisation des victimes sacrificielles que formule le Śatapatha Brāhmaṇa 11,1,2,1-2 :

« On tue réellement le sacrifice quand on l’accomplit. Quand, par exemple, on presse le roi (Soma), on le tue ; quand on fait consentir l’animal (au sacrifice) et qu’on l’égorge, on le tue ; et l’on tue l’oblation non sanglante avec le mortier et le pilon, la pierre inférieure et la pierre supérieure. Après avoir tué le sacrifice, on le verse, devenu semence, dans la matrice qu’est le feu. Le feu est la matrice du sacrifice, et c’est ainsi que le sacrifice renaît de lui. ». Les vaisseaux changés en nymphes viennent prévenir Énée de l’attaque du camp troyen, 10,219-259, et l’incitent à l’éveil (ci-dessous).

Le réveil des feux

Le matin, on réveille les feux en sommeil depuis la veille au soir 5,743-745 : « Parlant ainsi, il réveille la cendre et les feux assoupis ; il vénère le Lare de Pergame et le sanctuaire de la blanche Vesta, il offre avec ses prières du blé pur, tout un coffret d’encens. ». Ces vers font écho à un rituel indo-européen dont le principal représentant est l’Agnihotra indien(53).

L’emploi de bois odorants et de parfums est bien attesté en Iran et en Grèce.

L’eau et le feu

L’extinction de l’incendie des vaisseaux par la pluie de Jupiter 5,693-699 est un motif qui a un parallèle dans l’épisode précité de l’incendie de la forêt de Khāṇḍava : Agni se présente à Arjuna et Kr̥ṣṇa pour demander leur aide ; dégoûté du beurre clarifié par un excès de sacrifices, il veut changer de nourriture, et dévorer la forêt. Ils acceptent et réussissent à empêcher Indra d’éteindre l’incendie(54). Dans cet épisode, comme dans celui du Scamandre de l’Iliade, le feu l’emporte sur l’eau.

Le Feu gardien et la guerre

Le custos … Ianus mentionné 7,610 est le représentant latin du Feu gardien indo-européen(55), Il préside au début et à la fin de la guerre, qui est un feu, comme il est dit aux vers 643-644 : « quels héros dès lors la bonne terre d’Italie fit jaillir comme ses fleurs, les armes qui la mirent en feu. ». Son plus proche parent est le Heimdall scandinave, qui garde l’entrée du domaine des dieux. Au cor de Heimdall qui servira pour appeler au combat lors du Crépuscule des dieux correspondent les « cornes de bronze » mentionnées au vers 615.

La lumière de l’eau

8,22-23 « l’éclat triomphant de l’eau renvoyé par le soleil ou par l’image rayonnante de la lune volette sans se fixer dans toute la pièce. ». PERRET commente (p. 204) : « Nous dirions plutôt aujourd’hui que la tache lumineuse qui voltige dans la pièce est la lumière du soleil reflétée par l’eau. Pour Virgile elle est la lumière de l’eau mise en mouvement par la lumière du soleil. ». L’idée d’une « lumière de l’eau » est liée au paradoxe traditionnel du « feu dans l’eau »(56).

Le feu et le souffle « Tout ce dont ma forge et ses vents sont capables », 8,403, évoque la situation banale du soufflet de forge. Mais l’expression reflète aussi une liaison ancienne entre le feu et le souffle(57). La liaison se retrouve au vers 430 « trois (rayons) de feu flamboyant et de ce vent Auster qui est oiseau. »

(53) Ouvrage cité note 18 p. 128 et suiv.

(54) Ouvrage cité note 18 p. 270.

(55) Ouvrage cité note 18 p. 58.

(56) Ouvrage cité note 18 p. 44 et suiv

(57) Ouvrage cité note 18 p. 19.

Conceptions traditionnelles

L’éveil

A propos de 10,228-229, « Veilles-tu ?… Veille », PERRET dans son commentaire, p. 201, y voit un simple appel à la vigilance. Mais comme il est précisé au vers 217 que « les soucis dénient le repos à ses membres », on ne peut écarter le « caractère liturgique » que Servius attribue à cette indication qui reflète l’injonction rituelle des Vestales au roi Vigilasne rex ? Vigila ! et à la formule Mars uigila ! que prononce le général en chef romain en touchant la lance de Mars. Il existe une homologie traditionnelle entre le feu, l’éveil et l’action(58).

Cosmogonie et anthropogonie

Dans la conception la plus ancienne, l’homme n’est pas créé, mais procréé ou découvert, comme l’ensemble de la nature. Dans les cosmogonies anciennes du R̥ gveda, Indra libère les eaux (mythe de Vr̥tra) et les lumières du monde (mythe de Vala), mais ne les crée pas. C’est pourquoi Jupiter est dit 12,829 hominum rerumque repertor et non creator. Une variante est celle de l’origine végétale des hommes : 8,815 « une race d’hommes sortie du tronc des chênes durs » reflète une conception représentée par le mythe scandinave d’Askr « frêne » et Embla (« orme » ou « sarment » ?). De fait, 12,900 « ceux dont maintenant la terre produit les corps » semble refléter une conception semblable. Hésiode qui, pour l’origine des hommes, qu’il attribue aux dieux ou au seul Zeus, emploie le verbe ποɩɛɩ̃ν, Les travaux et les jours, 110,128, 144, 158, se fonde sur la conception créationniste plus récente.

Dieux et hommes, engendrés par *Dyéws, sont « diurnes », par opposition aux êtres nocturnes comme les esprits des morts, d’où le contraste indien entre la « voie des dieux » et la « voie des pères ». De même, Turnus abandonné par les dieux s’en remet aux Mânes, 12,646-647, comme Junon, 7,309-310 « Si je ne peux fléchir les dieux d’en haut, je saurai mouvoir l’Achéron », tandis que le prêtre de Faunus, 7,90-91 « jouit de l’entretien des dieux et au tréfonds des Avernes interroge l’Achéron. ». Juturne regrette de ne pouvoir descendre « déesse, chez les Mânes profonds. ». Et ils sont initialement frères(59). Homère conserve cette conception dans sa formule récurrente « Zeus, père des hommes et des dieux », que reprend Virgile, 11,725 « l’auteur (sator) des hommes et des dieux » ; mais pour, 10,2 ; 743, Jupiter est « père des dieux et roi des hommes ». Il n’est le père que de certains héros : c’est une conception typique de la société héroïque.

Les âges du monde

La forme première de la conception du cycle cosmique dérive du principe de l’homologie des cycles temporels : comme le jour, le mois, l’année, il comporte une phase ascendante, une phase descendante, une période obscure. Représentée indirectement en Iran, cette conception a été remplacée par celle de la décadence en Inde avec le premier chapitre des Lois de Manou, en Grèce avec le mythe des âges d’Hésiode et en Scandinavie avec la Voluspa « Prédiction de la voyante » eddique. Virgile adopte cette conception pour les débuts du peuple latin, 8,319 et suiv. Après le règne de Saturne, qui transpose le Cronos d’Hésiode et représente le roi de l’âge d’or, commence la décadence, 326 « jusqu’aux temps où peu à peu succéda un âge moins bon, dégradé, avec les fureurs de la guerre et l’amour des richesses » ; on notera au passage la concordance avec la « première guerre du monde » et la sorcière Gullveig « Ivresse de l’or » de la Voluspa. Mais comme déjà la Quatrième Bucolique, l’Énéide en revient ici à l’idée du progrès et du retour de l’âge d’or à l’intérieur d’un même cycle pour des raisons, d’actualité sans rapport avec la tradition. De même, le résumé de l’histoire romaine qui figure sur le bouclier d’Enée 8,626-731 ne suggère pas une décadence, mais un progrès.

(58) Jean HAUDRY, Goulven PENNAOD, « De la lumière et de l’éveil à la vigueur, à la victoire et à la croissance, Études indoeuropéennes, 1993, 133-178.

(59) Jean HAUDRY, « Hommes et dieux : frères ou demi-frères ? (Pindare, Néméennes, 6,1 Études indo-européennes, 2000-2001 (2002) p. 10-15.

Fins dernières

L’Énéide 6,713 et suiv. reflète la conception générale du monde indo-européen, celle des « trois voies de l’outre-tombe », qui prolonge la conception de la société héroïque (ci-dessous) : celle du héros, qui survit par le souvenir ; celle du père de famille, qui survit par sa descendance ; celle des autres, qui ne survivent pas. L’idée d’une punition des fautifs s’est ajoutée par la suite indépendamment d’un peuple à l’autre. La survie du héros est « solaire » ; l’Inde védique la nomme s(u)vargá- masc. ; 6,41 « ils ont leur soleil et leurs astres », 680 « les âmes en ce lieu recluses et destinées à la lumière d’en-haut » reflète cette conception.

Cette survie solaire est définitive ; elle exclut le retour. La survie par la descendance, typique de la société lignagère, est elle aussi souhaitable, RV 2,33,1 d prá jāyemahi rud<a>ra prajā́bhih « puissions-nous, ô Rudra, nous prolonger par notre descendance ! ». Elle peut être considérée comme fictive ou comme réelle, ce qui rejoint une conception très ancienne de la naissance comme réincarnation d’un esprit. A partir de là, la réincarnation a pu être extérieure au lignage, et même à l’espèce humaine, pour ceux qui n’ont pas de descendance. En Grèce, l’oubli des existences antérieures a été justifié par le fleuve Léthé « Oubli ».

Âmes des morts et âmes à naître

Descendu aux Enfers, Énée rencontre aussi des hommes à naître. Cette conception peut être liée à la réincarnation. Mais elle trouve aussi un parallèle dans les fravartis avestiques. Dans le culte, ce sont les âmes des morts fêtées annuellement au cours du mois qui porte leur nom.

Cette fête se situe en fin d’hiver, comme les Parentalia, et a une durée voisine. Plusieurs passages de l’hymne qui leur est consacré, le yašt 13, rappellent qu’il existe aussi des fravartis de fidèles, hommes et de femmes, vivants et à naître. Mais il n’en existe que pour les fidèles, comme le rappelle la formule récurrente ašaonąm fravašayō. C’est pourquoi elles ont joué un rôle cosmogonique aux côtés d’Ahura Mazdā avant de devenir l’une des cinq « âmes » du vivant, et l’âme du mort. Si, comme je l’ai soutenu(60), la fravarti est initialement une « destinée » analogue à la *wurdiz germanique, on comprend qu’elle préexiste à l’être auquel elle sera associée et qu’elle ne quittera qu’à sa mort. Les destinées ne sont pas égales. Le yašt 13 comporte deux parties principales, la première consacrée aux « fravartis des fidèles » anonymes, dont le rôle principal est d’aider leur clan, et une seconde consacrée à celles de dieux, de héros et d’héroïnes désignés par leur nom et dont on a conservé le souvenir en raison de leur grand destin.

Destin

Largement représentée, la notion de « destin », qui a fait l’objet d’une étude de Karl BÜCHNER(61), est obscure en latin, bien que son expression, fātum, y soit formellement transparente : on ne sait ni par qui, ni à qui le destin est « dit ». L’est-il par les dieux comme le suggèrent les adjectifs grecs thespésios, thésphatos et le substantif védique daivám ? Mais dans l’Énéide comme ailleurs, les dieux ne sont pas unanimes. Le dieu suprême ne décide pas de tout : dans l’Iliade, Zeus se contente de « peser » les kêres des hommes qui s’affrontent ; l’idée est reprise par Virgile 12,725-727 pour Enée et Turnus, et, pris entre Vénus qui soutient les Troyens et Junon les Rutules, Jupiter refuse de choisir et s’en remet aux destins qui « trouveront leur voie ». La notion est l’une de celles pour lesquelles une approche chronologique est indispensable. Dans la période la plus ancienne, le destin est lié aux cycles temporels comme il ressort de l’expression grecque du « jour fatal », de la conception scandinave du « crépuscule des dieux », vieil-islandais ragna rǫcr, et de la désignation germanique du destin par *wurdi- « ce qui tourne » à laquelle j’ai proposé de rattacher le nom avestique des fravartis dans l’article précité. Les dieux eux-mêmes y ont un destin, comme l’indique le doublet vieil-islandais ragna rǫc « destin des dieux », et Ahura Mazda, comme ses fidèles, a une fravarti, alors que les infidèles n’en ont pas. Dans la société lignagère, le destin concerne essentiellement le lignage, mais dans la société héroïque apparaissent les notions de destin individuel et de destin choisi (Achille, Siegfried, Cú Chulainn), par opposition au destin subi d’Œdipe.

(60) « *fravarti- : *wurdi-. Une concordance irano-germanique ? » Bulletin de la société de linguistique de Paris, 90, 1995, p.149-178.

(61) Der Schicksalsgedanke bei Vergil, Freiburg im Breisgau, Novalis-Verlag, 1946.

Refus de l’écriture