Les peuples européens, à Vincennes ou ailleurs, se disputent le privilège des vertus coloniales : l'Anglais depuis longtemps s'en targue, le Français en exhibe des marques plus récentes. Et l'Allemand y prétend d'autant plus qu'elles font partie du patrimoine que la guerre a mutilé. Bref, ce génie colonisateur qui, en dehors de l'héroïsme et du désintéressement fréquents chez les sous-ordres, n'est au fond devenu sous sa forme actuelle qu'un succédané de l'esprit du policier, du contremaître et du pirate, ce génie colonisateur, qui s'est mué en somme en un déchet de l'esprit d'invention et d'aventure et qui, à ce titre, devrait apparaître comme une tare, devient un objet d'envie et un motif de querelles.

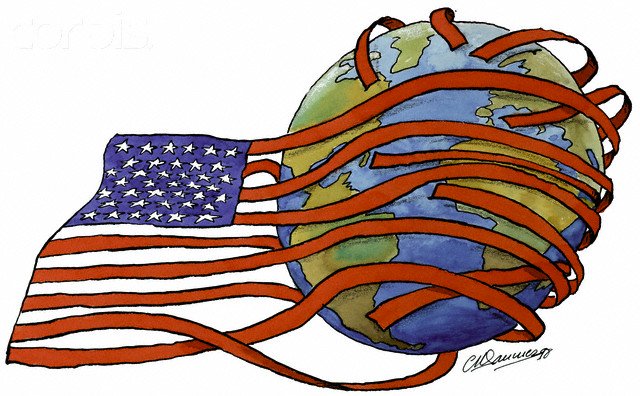

Il y aurait cependant une façon de mettre sur ce point tous les Européens d'accord. Ce serait d'évoquer le rôle du dernier larron colonial, de ces anciennes colonies d'Amérique, qui semblent n'avoir conquis leur indépendance que pour menacer à leur tour, par des procédés coloniaux, celle des anciennes mères-patries. Grâce à l'Amérique, le colonialisme européen est retombé sur l'Europe ; mais ce retour s'est effectué avec une telle perfection, selon des méthodes qui marquent un tel progrès sur les procédés de nos pères, que les Européens souvent semblent ne pas l'avoir encore compris. Pourtant, au cours de la marche fatale qui pousse le cancer américain à proliférer en Europe, nous retrouvons les caractères essentiels de toute colonisation. Imposer au pays soumis des cadres de civilisation artificiels et rigides, développer arbitrairement son pouvoir de consommation pour augmenter les débouchés qu'il procure au risque de provoquer des crises, fonder quelques hôpitaux ou construire des bibliothèques, telles sont les lignes générales de toute colonisation, où l'on retrouve les bienfaits dont le Yankee nous qualifie. Colonial, le Yankee l’est dès l'origine et par destination ; il l'est par vocation et avec enthousiasme. II l'est aussi avec astuce ; car laissant à ses colonies une apparente indépendance, préférant en réalité à l'annexion pure et simple un protectorat déguisé, il dégage sa responsabilité lorsqu’il craint une catastrophe, mais il retrouve tous ses droits pour empocher les bénéfices. Combinant l'arrogance du parasite avec le sans-gêne du nouveau riche, infatigablement, sur son sol d'abord, sur les autres ensuite, par la force, tant qu'il était viril, aujourd'hui par l'or, le crédit ou la presse, l'Américain colonise.

Depuis le temps déjà lointain où, selon le mot du bon Tocqueville, les Yankees éliminaient philanthropiquement les Peaux-Rouges, l'Amérique a fait du chemin. Il semble même, au premier abord, que l'esprit de ses méthodes coloniales se soit complètement modifié ; de la colonisation concrète ayant un but matériel, voire territorial, elle est passée progressivement à ce que l'on pourrait appeler la colonisation abstraite, c'est-à-dire à la colonisation par le commerce, puis par le crédit, puis enfin par le prestige.

Mais d'abord il ne faudrait pas se tromper sur les effets de la colonisation par le prestige. Nous appelons ainsi cette forme de propagande psychologique par laquelle l'Américain prétend forcer même son adversaire à se conformer à ses méthodes, à descendre sur son propre terrain, c'est-à-dire celui du progrès technique et du succès quantitatif. Lorsque M. Dubreuil ou même M. Pomaret proposent de s'inspirer des méthodes américaines, le premier par admiration béate et avec la plate humilité du réformiste, le second au nom du réalisme, et prétendent endiguer ainsi la marée américaine, il ne faut pas que ces « grœculi », vassaux intellectuels du vainqueur, nous fassent croire qu'en agissant ainsi, l'Europe peut, même matériellement, sauver sa terre aux dépens de son esprit. Au sens le plus précis du mot, c'est l'esprit qui vivifie, et si la France ou l'Allemagne adopte la rationalisation à l'américaine et le mythe de la production, fût-ce contre l'Amérique, elle ne sauvera rien du tout, même pas ses frontières, même pas ses industries. Au fond Tardieu est plus franc, lorsque, sans même essayer de sauver la face, il lie la France à la Banque américaine et l'inonde d'œuvres philanthropiques yankees. Admettons même que l'Amérique, colonisant par son prestige, laisse aux peuples européens le temps de s'adapter à la rationalisation et d'en tirer ce qu'on est convenu d'appeler les bénéfices, elle conserve encore sur eux l'immense avantage de son sol aux matières premières presque neuves, et de l'avance qu'elle a prise sur toutes les autres nations. Elle reste toujours la plus forte, même en présence de pays qui ont cherché à l'imiter. Un exemple récent le montre : c'est celui de l'Allemagne qui, ayant voulu rationaliser à outrance à l'instar des États-Unis, dans l'espoir de se débarrasser plus vite et de l'obligation des traités, et de la mainmise de la finance étrangère, s'est trouvée acculée à une crise d'une gravité sans précédent, qui la contraint à appeler au secours cette même finance internationale et particulièrement américaine, de l'emprise de laquelle elle avait espéré se dégager, en s'équipant à sa manière.

D'ailleurs, en réalité, la colonisation par le prestige ne peut jamais être séparée de la colonisation brutale. La seule différence possible est que parfois elle la précède et d'autres fois elle la suive. Quand le prestige est le premier à coloniser un pays, il est le meilleur fourrier de la conquête matérielle : en effet ce sont les ressorts mêmes de toute résistance qui sont brisés par l'acceptation du prestige, et si parfois on lutte encore de façon instinctive, on ne sait plus pour quoi lutter. La colonisation brutale, lorsqu’au contraire elle apparaît la première, ne néglige d'ailleurs pas pour cela les facteurs de la propagande. Le colonisateur ne se réclame pas de la virtu du conquérant ; il condamne la violence, tout comme le préfet de police ; il s'appuie sur le médecin, comme sur le pasteur et le missionnaire ; et dans les pays où sa poigne est la plus brutale, il affecte de protéger toujours les parias, les femmes et les petits enfants, de préférence dégénérés ou incurables, contre les aristocraties viriles et contre les traditions guerrières. Autant que possible, il ne combat pas lui-même ; il cherche à gagner à sa cause une tribu plus vénale ou plus politicienne que les autres. Il corrompt par l'or et par la parole; et si parfois un soldat à son service tire l'épée comme pour la guerre de conquête, où à l'origine les adversaires combattaient sur le même plan, il est sévèrement blâmé pour cette erreur de tactique.

A bien considérer les choses, le colonisateur n'a aucun contact réel avec le colonisé: il domine dans tous les cas par un prestige abstrait, juridique, administratif, industriel. On pourrait, dès lors, aller jusqu'à dire que les invasions barbares apparaissent comme la rançon morale de la colonisation et la vengeance de la violence concrète sur la magie abstraite. Le jour où l'Europe spirituelle aurait fléchi devant la puissance d'abstraction américaine, il ne resterait contre le matérialisme envahissant que l'appel aux barbares, s'il y en a encore. Mais si, comme il le semble, pour la première fois dans l'histoire du monde, la raison dégénérée a atteint une puissance technique telle qu'aucune barbarie ne puisse directement la menacer, si par une confusion tragique et une dégradation de toutes valeurs, la barbarie moderne, c'est la raison sous sa forme américaine, alors on ne voit plus de force extérieure à notre civilisation qui puisse nous libérer d'elle en la combattant ou en la détruisant. Tout appel aux barbares est vain si les barbares ne sont pas armés à l'américaine, et si le barbare est yankee, il est doublement barbare. C'est donc à l'intérieur de notre monde que doit se jouer le drame décisif de l'histoire de l'humanité. L'esprit n'a pas le droit de reculer contre l'abstrait car, par son effort même, celui-ci a d'avance renversé toutes les barrières et éliminé les interventions possibles de forces humaines encore vierges. C'est donc maintenant que la bataille décisive est livrée, où il n'y a plus et ne peut plus y avoir, au moins avant fort longtemps et sauf écroulement imprévisible de toute la civilisation moderne, que deux adversaires en présence: l'esprit vivant et créateur et son émanation figée, matérialisée, en lutte ouverte contre lui-même. Lutte pour des valeurs spirituelles, qui montre bien, dans la colonisation de l'Europe, l'importance primordiale de la colonisation par prestige.

Certes, il n'y a pas lieu de méconnaître, quoiqu'elles ne viennent qu'au second rang, l'importance des autres formes de colonisation, par le commerce ou par le crédit. Presque tout le monde a oublié que la colonisation de l'Europe a failli se faire dès le lendemain de l'armistice grâce à certain mémorandum Wilson du 1er décembre 1918 aux gouvernements alliés. Dans ce mémorandum, Wilson proposait sérieusement d'organiser, à l'instar du commandement unique, une direction générale du ravitaillement dont le champ d'action embrasserait toutes les régions, alliées ou ennemies, touchées par la guerre. Le Directeur général devait naturellement être un Américain. On voit que déjà l'Europe était menacée d'une dictature économique américaine, qui, par une curieuse coïncidence, aurait peut-être été dès ce moment une dictature Hoover. Mais ce n'était là qu'une tentative globale encore prématurée. De nombreux ouvrages, malheureusement depuis trop peu de temps, ont montré le développement des affaires américaines en Europe que la crise de 1929, bien loin d'arrêter, n'a fait que précipiter. Il faut en effet, non seulement, que les Américains angoissés par le krach découvrent des marchés neufs qui leur permettent de rendre à leurs usines une production en rapport avec leur outillage et leur capacité énormes, actuellement bien loin d'être en rapport avec les besoins d'un marché intérieur singulièrement déprimé. Il faut aussi faire face au danger du chômage, plus grave encore que celui de la perte de l'outillage. Il faut enfin écouler les stocks, stocks de matières premières tels que blé et coton, stocks de produits fabriqués, tels qu'automobiles ou films... L'Amérique est ainsi acculée à la nécessité d'un dumping dont l'Europe n'a jusqu'ici été préservée qu'à cause des prétentions américaines à fermer les yeux devant la réalité. Les Américains en effet, qui savent bien que leur énergie due à l'autosuggestion, n'a pas le ressort d'une énergie spontanée et créatrice, ne veulent à aucun prix abandonner le mythe de la prospérité ; ils ne veulent par conséquent pas consentir à écouler leurs stocks à perte, mais ils y seront bien obligés. Peut-être, avant d'en arriver à cette extrémité, utiliseront-ils la détresse des États européens aux prises eux aussi avec la crise, pour leur vendre ces stocks à crédit, substituant ainsi la vente à crédit à la vente à perte : dumping, à peine camouflé. L'Allemagne semble s'offrir tout naturellement à une combinaison de ce genre, du moins pour certains produits agricoles.

Quoi qu'il en soit, les progrès du capitalisme américain en Europe s'affirment de jour en jour; les ouvrages de MM. Pomaret et Laurat, pour ne citer que les plus récents, donnent à ce sujet des renseignements précis, sur une situation qui, du reste, évolue très rapidement. Nous n'avons pas ici le dessein de déterminer où en est actuellement l'aspect technique de la question. Qu'il suffise de rappeler que la pénétration américaine peut se produire de plusieurs manières:

la première sous forme d'emprunt de l'État, des municipalités ou d'un établissement public autonome; tel est le cas du Reich, de divers autres États, tels que la Pologne et même, ce qu'on oublie trop, de la France, au moins pour ses chemins de fer et ses régions libérées (notamment Soissons)l. Un exemple typique de la puissance de l'arme financière vient d'être fourni tout récemment par l'Angleterre elle-même. Le chef du parti travailliste, Mac Donald, acculé à une situation sans issue autre que révolutionnaire, passe délibérément sans quitter le pouvoir du service du socialisme au service de l'Amérique sous la pression de la Banque d'Angleterre, elle-même entièrement dominée par la banque américaine seule capable de sauver la Livre menacée par la débâcle allemande, trahison qui s'est révélée vaine. Ici la méthode financière de colonisation apparaît cyniquement si l'on se souvient qu'à l'origine de la débâcle allemande se trouvait l'échec de la rationalisation financée avec des crédits yankees.

La seconde méthode de colonisation est celle de la pénétration d'une industrie ou d'une firme américaine sur le territoire européen ; par exemple la mainmise de la General Motors sur Opel, de la General Electric sur le Consortium allemand de l'A.E.G. ; ou encore les tentatives directes faites par Ford pour supplanter Citroën et Renault. En dehors de la lutte entre Ford et la General Motors qui, comme le dit M. Pomaret, se disputent la clientèle sur le dos de l'Europe, le premier, généralement sous son nom, la seconde, plutôt sous le nom des firmes qu'elle achète en Europe, deux exemples de cette manière de coloniser sont particulièrement frappants : le premier est celui du groupe Harriman en Pologne, qui accaparant la majeure partie de la production minière de ce pays, faillit récemment, en créant à son profit le monopole de la force motrice, dominer entièrement la vie économique. L'autre exemple, le plus éclatant de cette manière de faire, semble avoir été l'espèce de chantage opéré par la General Electric sur tout notre système téléphonique, radiotéléphonique, etc., juste au moment où le plan d'Owen Young était présenté en Europe comme une concession généreuse de l'Amérique. Sans insister davantage, rappelons qu'en Allemagne et en France, la majeure partie de l'industrie du cinéma est d'ores et déjà sous le contrôle américain, qu'il en est de même pour l'électricité, pour les matières colorantes, etc. Si les firmes britanniques pétrolifères et les firmes françaises automobiles se défendent jusqu'ici utilement, il ne faut pas oublier néanmoins qu'une grande partie du pétrole exploité par les firmes anglaises vient d'Amérique et que l'industrie automobile française pour lutter contre Ford et la General Motors, tend à américaniser peu à peu ses méthodes, rendant ainsi plus facile, au cas d'une crise, la conquête américaine dont le public et l'ouvrier ne s'apercevront même pas.

Enfin une troisième méthode de colonisation est celle de la colonisation financière par le contrôle progressif d'un plus grand nombre de banques d'affaires européennes. Cette méthode, qui est la plus redoutable de toutes, est applicable presque impunément en régime capitaliste. Il suffit que la tranche d'actions d'une affaire que possède telle ou telle banque choisie par la firme pour soutenir sa valeur en Bourse, passe entre les mains du groupe Morgan ou de tout autre. Comme les parlementaires ou les ministres qui pourraient protester, ont eux-mêmes tout intérêt à ménager leurs amis américains, qu'enfin la presse dépend d'agences de publicité ou de firmes susceptibles de se trouver dans le même cas, on est prévenu quand l'opération est faite. Cette méthode est d'ailleurs infiniment souple ; il semble même qu'un capitalisme d'État puisse en être victime comme les autres.

La constatation la plus intéressante qui se dégage d'une étude de cette colonisation américaine de l'Europe est évidemment que plus elle devient dangereuse, moins elle est apparente. Et ici se confirme une fois de plus le caractère profondément abstrait de cette colonisation. C'est sur le terrain financier et particulièrement celui du crédit que cette constatation se montre la plus éclatante. A ce titre, et bien qu'il soit bousculé par les événements, le plan Young demeure un objet d'études particulièrement révélateur: son importance subsiste entière et 1929 apparaît comme une étape particulièrement grave dans la colonisation de l'Europe par l'Amérique. Pour la première fois, au moyen d'un organisme bancaire, un protectorat secret sur l'ancien monde était établi de façon assez discrète, pour que nul ne s'en aperçût. Machine admirablement montée, mais encore mieux camouflée, et sur laquelle il faut nous arrêter quelque peu. Véritable charte du colonialisme américain !

Le plan Young succédant au plan Dawes, reconnu impraticable, avait pour origine le rapport des experts qui dans son chapitre III exposait les données du problème : D'une part liquider la question des réparations de façon à contenter tant bien que mal les États créanciers.

D'autre part, permettre à l'Allemagne, État débiteur, de s'acquitter de ses obligations sans ruiner sa situation économique.

L'obstacle essentiel contre lequel s'était brisé le plan Dawes et qu'il s'agissait cette fois de tourner était le transfert aux États créanciers des sommes dues par l'Allemagne.

Ces sommes étaient d'une telle importance que leur seul déplacement massif d'un pays aux autres pouvait ébranler le crédit international et ruiner le crédit allemand.

Pour en finir avec cette difficulté sans cesse renaissante, qui risquait d'assurer au plan Young, le même sort qu'au plan Dawes, le chapitre V du nouveau plan prévoyait une seule chance de salut : la commercialisation des obligations allemandes, substituée au transfert direct des sommes en question. Ainsi naquit, et devait naître par la force même des choses, le projet d'une Banque de Règlements Internationaux, une Banque, étant par définition le seul organisme capable de garantir au créancier le remboursement de son dû, sans exiger du débiteur qu'il acquitte dans les mêmes délais sa dette.

Mais il est aussi dans la nature d'une Banque de ne pouvoir se limiter à un ordre précis d'activité et la Banque des Règlements Internationaux devait fatalement dépasser son but primitif. En effet dès le chapitre suivant du plan (chapitre VI) nous vîmes les experts déclarer que la Banque ne serait pas « seulement, voire même principalement, consacrée au règlement des réparations, mais fournirait en outre au commerce mondial et à la finance internationale d'importantes facilités qui manquaient jusqu'à présent ».

Il était difficile d'être plus clair, et de montrer plus cyniquement que le règlement des réparations n'était que le prétexte à une sorte d'hégémonie sur les échanges internationaux. Quels devaient en être les bénéficiaires ? Ici le cynisme faisait place à l'hypocrisie. En apparence toutes les nations, débitrices ou créancières, riches ou pauvres, étaient sur un pied d'égalité au Conseil d'Administration de la Banque. Mais en fait, que ce fût pour le placement des obligations ou pour stimuler les échanges, la Banque, même en s'en tenant à sa fonction primitive d'escompter à l'avance le paiement des annuités, devait avoir besoin d'argent frais et de larges ouvertures de crédit, et devait imposer la suprématie de qui pouvait lui en fournir.

Ainsi le plan Young, conçu en principe pour libérer l'Europe des suites financières de la guerre, l'asservissait bien plutôt de façon définitive, en les aggravant et les consolidant à jamais.

Surtout le plan Young marquait un progrès dans l'abstrait sur le plan Dawes. Dans ce dernier, en effet, la monnaie restait marchandise, puisqu'à son propos se posait le problème du transfert ; et les nations participantes restaient indépendantes de l'organisme de transfert. Dans le plan Young au contraire tout se trouvait réduit en facteurs abstraits, dont il semblait qu'on pût changer l'ordre. Le moteur n'est plus chez tel créancier ou tel débiteur particulier. Il est tout entier à la Banque. Nous entrons par conséquent dans le domaine de la finance pure, dans le paradis des techniciens. Tous ceux qui ne l'étaient pas ne cachaient pas leur malaise. Gardant le besoin périmé de connaître les responsables, ils voulaient savoir à qui s'en prendre : États-Unis ou Angleterre ? Morgan ou Poincaré ? Mais devant eux tous les guichets se fermaient. Comment trouver des personnages là où il n'y a plus de choses ni de pays, où il n'y a que des rapports ?

Les techniciens, bien au contraire, les rhéteurs de la pure finance, ne cachaient pas leur enthousiasme pour le plan Young. C'était pour eux le but du jeu, la machine-outil idéale. Sous l'égide du plan Young s'organisaient scientifiquement production et surproduction. Alors que dans toute nation rationalisée, du temps de son indépendance, le chômage menaçait l'optimisme des rationalisateurs, le plan Young ouvrait de nouvelles sources de travail. On pouvait espérer voir se constituer sous la direction d'une B.R.I., devenue une véritable filiale des Fédéral Reserve Banks, des États-Unis d'Europe dans le prolongement pratique et idéologique des États-Unis d'Amérique. La porte était ouverte sur la grande prospérité. Rêves grandioses et abstraits, qui survivent au plan Young.

Mais ce qui subsiste du plan Young, c'est sa leçon d'hypocrisie ; son magistral tour de passe-passe, c'est qu'il rompait d'un seul coup et sans que le public pût s'en apercevoir tous les contacts avec le réel.

Est-il question qu'en échange de nos dettes on parle de prendre une colonie ? L'opinion s'insurge à grands cris. Nos allumettes sont sacrées : notre tabac devient soudain une parcelle essentielle du patrimoine national. Demander des crédits à l'Amérique, c'est même, pour quelques-uns, trahir.

Le plan Young, bien plus habile, sans sembler vouloir d'annexions, sans citer de gages tangibles, ouvrait toutes les écluses du crédit ; il aboutissait sans esclandre à l'achat global du continent européen par la finance et le colonialisme anglo-saxon. Celui-ci ne pouvait être esquivé, soit que nous nous organisions spontanément à l'américaine, soit que nous nous laissions administrer par des banquiers américains.

Dans l'ordre de l'économique, qui n'est déjà qu'une abstraction, le domaine financier est de loin le plus abstrait. Partout ailleurs il y a une marchandise, qui n'est pas une pure valeur d'échange, qui a une valeur concrète. Au contraire la monnaie n'est qu'un signe. Mais l'organisation moderne du crédit (papier de change, chèque, virement...) renchérit sur l'abstraction du signe. Le plan Young introduisait donc dans l'ordre économique international le règne de la pure abstraction mathématique.

De ce point de vue, même après son échec, il marquait l'aboutissement du cancer américain, qui met l'abstrait au-dessus du concret, l'homme politique et surtout économique au-dessus de l'individu vivant, et qui procède d'une hypocrisie d'un genre nouveau en substituant à l'impérialisme par l'autorité, l'impérialisme par la suggestion. Le colonialisme ne s'appelle plus colonialisme, mais rationalisation.

Il fallait donc rompre en visière avec la société moderne ou bien accepter le plan Young, révolution ou adhésion. Nul, dans aucun Parlement, hormis sans doute les communistes, n'a su poser ce dilemme. Et ceux qui sentant le scandale ont cherché à y pallier par des réserves de détail se sont contredits et trahis, ou bien ont donné la preuve de leur incompréhension foncière.

En effet si aujourd'hui le plan Young semble avoir échoué, ce n'est aucunement en raison de l'opposition de ceux qu'il devait asservir; c'est en raison d'une défaillance des Américains eux-mêmes. Mais, tel que,il reste le chef-d'œuvre que nul n'a osé critiquer, et le modèle que l'on s'apprête à reproduire. Son échec apparent provient de ce que l'Amérique, prise de peur, n'a pas osé se servir de la B.R.I. qu'elle avait créée, de même que douze ans auparavant, reniant les fameux quatorze points, elle n'avait pas osé confirmer le programme wilsonien de colonisation évangélique. Qu'on ne s'y trompe pas, toutefois, si le plan Hoover supplante le plan Young, c'est peut-être que la peur américaine a de nouveau changé de cause : mais les ambitions sont les mêmes : le colonialisme n'a pas renoncé. La nouvelle conférence de Bâle, qui réunit de nouveaux experts, fait de nouveau appel, pour arbitrer ses débats, à un banquier américain. Celui-ci est contraint à jouer le rôle de Tartuffe pacifiste, c'est-à-dire à exciter les haines internationales en prétendant les calmer. La Paix par l'Argent, qu'il prétend apporter, prépare en réalité la guerre de toutes les manières : d'abord parce qu'elle irrite, et, pour une fois, de manière légitime, les nationalistes des pays qu'on livre à la Banque Internationale, d'autre part parce qu'en servant d'intermédiaire isolant entre les anciens ennemis, elle les empêche d'envisager ensemble les nouvelles difficultés qui leur étant communes, pourraient les unir ; enfin et surtout, parce qu'elle perpétue le mythe absurde de la prospérité, cause de surproduction et de chômage, et introduit la rationalisation dans les régions qui en étaient encore indemnes.

De tous côtés, partout où s'exerce la contagion de l'esprit yankee, où s'instaure, à l'instar de l'Amérique, un régime abstrait de prospérité, ce sont mêmes menaces de guerre.

Et l'Amérique pourrait à bon droit, reprenant un mot célèbre, déclarer: « Nous n'avons pas voulu cela ». En réalité, elle ne veut rien, ni paix ni guerre. La question d'ailleurs aujourd'hui n'est plus de savoir si l'on veut la paix ou la guerre, mais de déterminer les conditions dans lesquelles, pris par un mécanisme tout puissant, il nous sera possible de vouloir quelque chose. Déterminisme ou liberté. La question se pose en matière politique.

Le but profond des États-Unis en Europe comme en Amérique est d'éviter un renversement du mythe de la production capitaliste, c'est-à-dire l'explosion psychologique révolutionnaire. Puisqu'ils mènent aujourd'hui la danse capitaliste, tout ce qui s'oppose à leur action doit être brisé par la corruption si c'est possible, par la force, si cela devient indispensable. Les réactions des gouvernements français et allemand à des exigences d'origine ou de forme américaine annoncent celles qui tôt ou tard déclencheront la guerre ou les guerres nécessitées par le processus en cours.

On ne soumet pas impunément la conscience d'une époque à des nécessités inhumaines, industrielles ou financières. Quand ils s'exercent chez l'individu les mécanismes destructeurs ont une issue commode, la mort. Il n'en est pas de même pour les sociétés ; l'humanité ne peut mourir ni se suicider. Mais elle peut passer par des crises, où toutes ses valeurs morales et ses valeurs spirituelles seront bafouées et ébranlées. Ces crises approchent, si elles ne sont déjà là.

Contre l'esprit américain, ce cancer du monde moderne, il n'est aujourd'hui qu'un remède. Pour échapper à l'engloutissement dont nous menacent les déterminismes matérialiste et bancaire, c'est avant tout le mythe de la production, qu'il faut attaquer et détruire : c'est avant tout une révolution spirituelle qu'il est de notre devoir de susciter.

Sources : le cancer américain – R. Aron et A. Dandieu – Réédition l’Age d’Homme 2008

.