Les Nations unies affirment que l’objectif de développement durable n°16 (ODD 16) a pour but de promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives et d’assurer l’accès à la justice pour tous. Derrière la rhétorique se cache le véritable objectif : renforcer et consolider le pouvoir et l’autorité du «régime de gouvernance mondiale» et exploiter les menaces – réelles ou imaginaires – afin de faire progresser l’hégémonie du régime.

Au cours de notre enquête sur les objectifs de développement durable (ODD), l’utilisation fallacieuse du langage pour vendre les ODD à un public peu méfiant est apparue comme un thème commun.

L’Organisation des Nations unies (ONU) affirme que l’objectif de l’ODD 16 est de :

«Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous».

Si nous acceptons l’hypothèse selon laquelle le «développement durable» est un développement mondial qui répond aux besoins des pauvres du monde, il est peu probable qu’une personne raisonnable soit en désaccord avec cet objectif déclaré.

Mais aider les pauvres n’est pas le but de l’ODD 16.

Le véritable objectif de l’ODD 16 est triple : (1) renforcer un régime de gouvernance mondiale, (2) exploiter les menaces, réelles et imaginaires, pour faire avancer les objectifs du régime, et (3) imposer à l’humanité un système mondial d’identité numérique (ID numérique) injustifié, indésirable et contrôlé de manière centralisée.

L’objectif de l’ONU en matière d’identité numérique est caché dans l’objectif 16.9 de l’ODD :

«D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, ainsi que l’enregistrement des naissances».

Bien que l’ODD 16 ne fasse pas spécifiquement allusion à l’identification «numérique», c’est ce qu’il signifie.

Comme nous le verrons, les indicateurs de la cible de l’ODD 16 ne révèlent pas non plus la vérité. Par exemple, le seul «indicateur» permettant de mesurer les progrès de l’ODD 16.9 (16.9.1) est le suivant :

«La proportion d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée auprès d’une autorité civile, par âge».

On pourrait donc penser que la tâche de «fournir une identité légale» incombe en premier lieu auxdites «autorités civiles». Ce n’est pas le cas.

Au sein du système des Nations unies, tous les gouvernements (qu’ils soient locaux, de comté, provinciaux, d’État ou fédéraux) sont des «partenaires parties prenantes» d’un réseau mondial composé d’un large éventail d’organisations publiques et privées. Nombre d’entre elles sont explicitement soutenues par les Nations unies ou hébergées dans leurs locaux, et toutes prônent l’identification numérique comme mécanisme clé pour atteindre l’ODD 16.

Cet aspect de l’ODD 16 sera examiné plus en détail dans la partie 2.

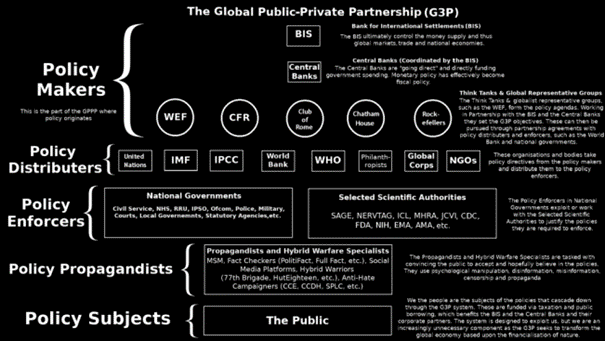

Cet amalgame mondial d’organisations utilise souvent un terme pour se décrire : il s’agit d’un partenariat mondial public-privé (G3P).

Le G3P travaille sans relâche à créer les conditions nécessaires pour justifier l’imposition d’une gouvernance mondiale «avec des dents» et de son système d’identification numérique indispensable. Ce faisant, le G3P inverse la nature de nos droits. Il fabrique et exploite des crises afin de revendiquer la légitimité des «solutions» qu’il propose.

Le G3P comprend pratiquement toutes les organisations intergouvernementales, les gouvernements, les entreprises mondiales, les grandes fondations philanthropiques, les organisations non gouvernementales (ONG) et les groupes de la société civile. Collectivement, ils forment les «parties prenantes» qui mettent en œuvre le développement durable, et notamment l’ODD 16.

Le partenariat public-privé mondial – Source

L’identification numérique déterminera notre accès aux services publics, à nos portefeuilles de monnaie numérique de banque centrale (CBDC), à nos certificats de «vaccin» – à tout, même aux aliments et boissons que nous sommes autorisés à acheter et à consommer.

Les citoyens méfiants sont attentifs aux abus potentiels de l’identification numérique par leurs autorités. Dans les pays où une carte d’identité numérique nationale n’est pas la bienvenue, comme au Royaume-Uni, la solution du G3P consiste à construire un système «interopérable» qui relie différents systèmes d’identification numérique entre eux. Cette approche de «plateforme modulaire» est conçue pour éviter les problèmes politiques que la délivrance officielle d’une carte d’identité numérique nationale susciterait autrement.

Établir l’identité numérique mondiale de l’ODD 16.9 est essentiel pour huit des dix-sept ODD de l’ONU. C’est le pivot au centre d’un panopticon numérique mondial qui est en train d’être conçu sous les auspices du «régime» de partenariat public-privé mondial de l’ONU.

Droits de l’homme contre droits inaliénables

Pour des raisons qui deviendront évidentes, il est important de bien comprendre le concept de «droits de l’homme» de l’ONU.

Les droits de l’homme sont mentionnés neuf fois dans la Charte des Nations unies.

La Déclaration universelle des droits de l’homme, acceptée pour la première fois par tous les membres des Nations unies le 10 décembre 1948, est un document clé auquel la Charte des Nations unies fait référence.

Le préambule de la Déclaration reconnaît que les «droits égaux et inaliénables» de tous les êtres humains sont le «fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde». Ensuite, les «droits inaliénables» ne sont plus jamais mentionnés dans l’ensemble de la Déclaration.

Les «droits de l’homme» n’ont rien à voir avec les «droits inaliénables».

Les droits inaliénables, contrairement aux droits de l’homme, ne nous sont pas conférés par une autorité gouvernante. Ils sont innés pour chacun d’entre nous. Ils sont immuables. Ils nous appartiennent à part égale. La seule source de droits inaliénables est la loi naturelle, ou loi de Dieu.

Personne – ni gouvernement, ni organisation intergouvernementale, ni institution humaine, ni dirigeant humain – ne peut légitimement revendiquer le droit d’accorder ou de refuser nos droits inaliénables. L’humanité ne peut se prévaloir d’aucune autorité collective pour accorder ou refuser les droits inaliénables d’un être humain individuel.

Au-delà du préambule, la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) des Nations unies concerne exclusivement les «droits de l’homme». Mais affirmer, comme elle le fait, que les droits de l’homme sont une sorte d’expression des droits inaliénables est une invention – un mensonge.

Selon la DUDH, les droits de l’homme sont créés par certains êtres humains et accordés par ces derniers à d’autres êtres humains. Il ne s’agit pas de droits inaliénables, ni de quoi que ce soit qui s’en rapproche.

L’article 6 de la DUDH et l’article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (où, là encore, les droits inaliénables ne sont mentionnés qu’une seule fois dans le préambule) stipulent tous deux ce qui suit :

«Tout individu a le droit [humain] à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique».

Note : Nous avons mis «[humain]» entre parenthèses dans la citation ci-dessus (et dans d’autres citations de l’ONU ci-dessous) pour avertir les lecteurs que ces documents ne font pas référence à des droits inaliénables.

Si les articles 6 et 16 paraissent attrayants, les implications sous-jacentes ne le sont pas. Les deux articles signifient que «sans existence juridique, ces droits ne peuvent être revendiqués par une personne dans le cadre de l’ordre juridique interne».

Comme nous le verrons, la capacité à prouver son identité deviendra une condition préalable à «l’existence juridique». Ainsi, dans un monde post-ODD 16, les personnes ne disposant pas d’une pièce d’identité approuvée par l’ONU ne pourront pas faire valoir leurs «droits de l’homme».

Dans le système des «droits de l’homme» de l’ONU, les êtres humains ne sont pas considérés comme ayant des droits inaliénables. En effet, comme le veut l’ONU, nos prétendus «droits de l’homme» ne peuvent être respectés que si nous nous conformons à «l’ordre juridique» actuel. Cet «ordre» est conditionnel. Et il est soumis à des changements constants.

L’article 29.2 de la DUDH stipule que :

«Dans l’exercice de ses droits et libertés [de l’homme], toute personne n’est soumise qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés [de l’homme] d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique».

L’article 29.3 de la DUDH stipule :

«Ces droits et libertés [de l’homme] ne peuvent en aucun cas être exercés contrairement aux buts et principes des Nations unies».

En clair : Nous ne sommes autorisés à exercer nos prétendus «droits» de l’homme que sous réserve des diktats des gouvernements, des organisations intergouvernementales et des autres «parties prenantes» de l’ONU.

En définitive, ce que l’ONU appelle «droits de l’homme» n’est pas du tout un «droit». Ce sont des autorisations gouvernementales et intergouvernementales qui permettent de contrôler notre comportement. Ainsi, selon la définition de l’ONU, les «droits de l’homme» sont l’antithèse des «droits inaliénables».

Mais n’oubliez pas que nous avons été informés, dans le préambule de cette même déclaration, que les «droits inaliénables» sont le «fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde». Veuillez garder ce point à l’esprit alors que nous continuons à démêler le complot de l’ONU contre l’humanité dans le cadre de l’ODD 16.

Les droits de l’homme comme outils politiques

L’ONU et ses partenaires, tels que le Forum économique mondial (FEM), ont pour habitude de considérer les crises comme des opportunités. Le FEM a admis, par exemple, que la «pandémie» de COVID-19 était «une occasion unique».

L’ONU a dit la même chose. Après que l’une de ses «agences spécialisées», l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré une pandémie mondiale le 11 mars 2020, l’ONU a publié «COVID-19 et droits de l’homme», dans lequel elle déclare :

«La manière dont nous réagissons aujourd’hui offre donc une occasion unique de rectifier le tir et de commencer à s’attaquer à des politiques et pratiques publiques de longue date qui ont été préjudiciables aux personnes et à leurs droits de l’homme».

Le fait que les Nations unies et le FEM aient perçu le COVID-19 comme une occasion unique de «réinitialiser» ou de «rectifier le tir» ne devrait surprendre personne. Le FEM est un partenaire stratégique de l’ONU, et tous deux sont également engagés à «accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable».

C’est dans ce cadre de référence que la perception par l’ONU de ce qu’elle appelle les «droits de l’homme» prend une dimension particulière :

«Les Nations unies disposent d’un ensemble d’outils puissants, sous la forme des droits de l’homme, qui équipent les États et les sociétés entières pour répondre aux menaces et aux crises d’une manière qui place les personnes au centre».

Ici, les Nations unies et leurs partenaires s’arrogent l’autorité de définir les «droits de l’homme» et de les traiter comme de simples outils politiques. Notez qu’il est dit que les «États» peuvent utiliser ces outils pour placer les personnes au centre d’une réponse à une crise ou à une menace. Les Nations unies insinuent que, s’ils sont respectés, les «droits de l’homme» devraient façonner une réponse politique humanitaire à une menace ou à une crise.

Cependant, les Nations unies se contredisent dans le même document. Plus loin, elle suggère qu’une réponse politique à une crise ou à une menace peut justifier le non-respect des droits de l’homme :

«Le droit relatif aux droits de l’homme reconnaît que les situations d’urgence nationale peuvent nécessiter de limiter l’exercice de certains droits de l’homme. L’ampleur et la gravité du COVID-19 atteignent un niveau tel que des restrictions sont justifiées pour des raisons de santé publique».

Cette déclaration sur les restrictions aux droits de l’homme est très éloignée du concept de droits inaliénables ou «naturels», qui sont inviolables et immuables. Ainsi, en plaçant les «droits de l’homme» au centre d’une réponse politique à une menace ou à une crise, l’ONU et ses partenaires exploitent l’occasion unique non seulement de redéfinir les «droits de l’homme», mais aussi d’ignorer ces prétendus droits chaque fois qu’ils le jugent nécessaire.

Et ce n’est pas tout. Au lieu de respecter nos droits réels et de les définir avec précision, les Nations unies décrivent comment ces nouveaux «droits outils» peuvent être utilisés par les législateurs. Elle ajoute à sa prétendue structure des «droits de l’homme» des éléments qui n’ont rien à voir avec les droits :

«Les gens sont invités à se conformer à des mesures extraordinaires, dont beaucoup restreignent gravement leurs droits de l’homme. (…) Le respect de ces mesures dépend de la confiance, et la confiance dépend de la transparence et de la participation».

Traduction : Nous allons vous priver de vos droits de l’homme. Nous savons que vous vous y conformerez volontiers tant que nous justifierons nos restrictions par des raisons de santé publique et que nous vous persuaderons qu’il s’agit de notre seul objectif. Faites-nous confiance.

Le dictionnaire Cambridge définit le verbe «faire confiance» (to trust) comme «espérer et s’attendre à ce que quelque chose soit vrai». Lorsque vous faites confiance à quelque chose, vous «croyez que quelque chose est vrai bien que vous n’en ayez pas la preuve». Il précise également que «faire confiance», c’est «croire que quelqu’un est bon et honnête et ne vous fera pas de mal, ou que quelque chose est sûr et fiable…»

Dans son document «COVID-19 et droits de l’homme», l’ONU déclare que notre conformité peut être assurée par l’acceptation inconditionnelle de tout ce qui nous est dit par les «autorités».

Par conséquent, tout ce qui érode la «confiance» dans l’ONU – dans ses idées, ses programmes politiques, ses agences et ses «partenaires parties prenantes» – est qualifié de «désinformation» ou de «mésinformation» dans le document.

Selon ce document, les Nations unies se félicitent de la censure de la parole :

«La crise soulève la question de savoir comment contrer au mieux les discours nuisibles tout en protégeant la liberté d’expression. Les efforts considérables déployés pour éliminer la désinformation peuvent aboutir à une censure délibérée ou involontaire, qui sape la confiance. (…) Si les signalements et les suppressions d’informations erronées sont les bienvenus, la première ligne de défense doit consister à donner plus d’importance aux informations fiables».

La dichotomie à laquelle l’ONU est confrontée est claire. D’une part, l’organisation tient à ce que ses partenaires gouvernementaux signalent et suppriment les informations prétendument erronées en leur appliquant de nouvelles étiquettes dérivées telles que «nuisible» et en décrétant par décret ce qui constitue de la «désinformation» – autant de preuves de son désir de promouvoir la censure pour restreindre la liberté d’expression. D’un autre côté, elle affirme paradoxalement qu’elle valorise la «liberté d’expression». Cette absurdité hypocrite est une tentative flagrante d’éviter d’éroder la «confiance» du public qu’elle recherche désespérément.

Mais les critiques à l’encontre de l’ONU, que cette dernière qualifie évidemment de «désinformation», sont souvent justifiées. Par exemple, dans «COVID-19 et droits de l’homme», l’ONU écrit :

«Le COVID-19 montre que la couverture sanitaire universelle (CSU) doit devenir un impératif. (…) La CSU favorise des systèmes de santé solides et résilients, en atteignant les personnes vulnérables et en promouvant la préparation et la prévention des pandémies. L’objectif de développement durable n°3 prévoit la réalisation de la couverture sanitaire universelle».

Comme nous l’avons déjà expliqué sur Unlimited Hangout, ce que l’ONU affirme ici est manifestement faux. La poursuite de l’ODD 3 de l’ONU concernant la couverture sanitaire universelle pendant le COVID-19 a détruit des systèmes de santé relativement solides et résistants. Elle a poussé de nombreuses économies en développement et émergentes à s’endetter de plus en plus. Elle a dégradé les résultats en matière de santé. Il n’y avait pas d’«impératif» à mettre en place une couverture sanitaire universelle pour s’attaquer au COVID-19. Les résultats obtenus étaient contraires à l’objectif déclaré des Nations unies : le «développement durable» des soins de santé dans les pays du Sud.

Cependant, comme nous l’avons noté ailleurs, l’ONU considère que l’endettement des économies émergentes est un moyen de s’assurer que ces pays respectent les objectifs politiques inscrits dans les ODD de l’Agenda 2030. Certains de ces objectifs visent à financiariser les ressources naturelles des nations ciblées tout en érodant leur souveraineté nationale.

CSU2030 : Le partenariat mondial public-privé des Nations unies pour les soins de santé

Dans le cadre de notre série sur le développement durable et les objectifs de développement durable (ODD) qui y sont associés, nous nous intéressons à l’ODD 3, qui promet d’«assurer une vie saine». Une fois de plus, lorsque nous examinons de près cette promesse, elle est vide. À travers l’Agenda 2030 pour la couverture sanitaire universelle (CSU2030), il semble que le néocolonialisme fondé sur l’endettement et la gouvernance mondiale oppressive par un partenariat public-privé mondial soient les véritables objectifs.

Nous savons également que l’OMS, en tant que partie prenante clé de l’agenda politique de l’ONU pour l’ODD 3 (alias CSU), dirige actuellement l’élaboration de la proposition de Traité sur la préparation aux pandémies. (Son nom complet est Traité international sur la prévention, la préparation et l’intervention en cas de pandémie. Son nom abrégé est le Traité sur les pandémies). De nombreux enquêteurs et commentateurs ont déjà montré que ce traité présageait l’érosion de la souveraineté nationale et la perte de nos droits dits «humains» et de nos prétendus droits politiques.

En outre, les Nations unies sont souvent elles-mêmes des pourvoyeurs de désinformation. Par exemple, son secrétaire général actuel, Antonio Guterres, a fait le tweet suivant :

«Les droits de l’homme sont le fondement de la dignité humaine. Alors que nous célébrons les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme et que nous contribuons à promouvoir un monde de dignité, de liberté et de justice».

Cette affirmation est manifestement fausse. La Déclaration stipule clairement que les «droits inaliénables» – et non les «droits de l’homme» – sont le «fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde». Ainsi, le secrétaire général des Nations unies a diffusé de la désinformation. Il a trompé le public sur les implications de l’un des documents fondamentaux de l’ONU.

L’OMS modifie également le Règlement sanitaire international (RSI). Le processus de modification du RSI «se déroule parallèlement» aux travaux de l’OMS sur les pandémies susmentionnées. Le RSI et le traité sur les pandémies seront tous deux contraignants pour les 193 États membres signataires de l’ONU.

Les amendements actuellement proposés au RSI illustrent la manière dont les «crises» offrent à l’ONU et à ses partenaires des occasions uniques de contrôler les populations – par le biais de prétendus «droits de l’homme» – en exploitant ces «droits» comme «un puissant ensemble d’outils».

Voici un exemple des propositions avancées : L’OMS souhaite supprimer la formulation suivante de l’article 3.1 du RSI :

«L’application du présent Règlement doit se faire dans le plein respect de la dignité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes».

Elle a l’intention de remplacer ce principe réglementaire par :

«La mise en œuvre du présent règlement est fondée sur les principes d’équité, d’inclusivité et de cohérence et conformément aux responsabilités communes mais différenciées des États parties, en tenant compte de leur développement social et économique».

Cette proposition d’amendement signifie que l’ONU et ses partenaires souhaitent ignorer complètement la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de l’ONU chaque fois que l’une de ces agences déclare une nouvelle «crise» ou identifie une nouvelle «menace internationale». Cela illustre la «correction de trajectoire» que l’ONU envisageait de tirer de «l’occasion unique» que représentait la crise du COVID-19.

Le concept largement accepté des prétendus «droits de l’homme» – source

Qu’on ne s’y trompe pas, l’ONU veut que nous acceptions que l’éradication de nos prétendus droits de l’homme soit un moyen de protéger ces mêmes droits de l’homme chaque fois que nous sommes confrontés à un «préjudice» potentiel.

Ironiquement, cette tentative de rejeter complètement la DUDH est tout à fait cohérente avec les articles 29.2 et 29.3 de ce même document. Cela illustre la farce complète que sont les «droits de l’homme» de l’ONU.

Comme nous le verrons dans la deuxième partie, la liste des crises que l’ONU et le G3P pourraient choisir de déclarer est sans fin. Les occasions uniques de contrôler notre comportement par le biais d’un système de permis de «droits de l’homme» abondent.

L’accès à l’information ?

La censure de la «désinformation» et de la «mésinformation» est un élément clé de l’ODD 16. Par exemple, l’ODD 16.10 prétend garantir «l’accès du public à l’information» et «protéger les libertés fondamentales». Pourtant, de manière perverse, ce même objectif est utilisé par les Nations unies et d’autres groupes pour justifier la censure en ligne sous prétexte de traiter les «questions d’information». Le «problème» est toute information qui remet en question ou discrédite les institutions que les objectifs restants de l’ODD 16 de l’ONU visent à renforcer.

Par exemple, ce type de censure a été encouragé par le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un influent groupe de réflexion basé aux États-Unis dont le conseil d’administration est présidé par Thomas Pritzker, le grand patron des hôtels Hyatt. Il se trouve que Pritzker est également un personnage central des opérations criminelles de trafic sexuel de Jeffrey Epstein, qui l’a lui-même surnommé «Numero Uno». Le président et directeur général du CSIS est John J. Hamre, un ancien secrétaire adjoint à la Défense des États-Unis.

En 2021, le CSIS a publié un article intitulé «Il est temps pour les États-Unis de se réengager dans les ODD, en commençant par l’ODD 16».

L’article mentionne en particulier l’ODD 16.10 :

«Un deuxième exemple d’alignement pratique serait les efforts visant à apporter de la transparence dans les cas de désinformation et de mésinformation, en particulier en ce qui concerne les élections et la gouvernance. Le Covid-19 a augmenté la prolifération de la désinformation, de la mésinformation et de la censure au nom de la sécurité nationale et du discrédit des institutions de l’État. La cible 16.10 de l’ODD 16 appelle à «assurer l’accès du public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux». Cela signifie que l’ODD 16 est particulièrement bien placé pour aborder les questions d’information en relation avec la montée de l’autoritarisme menée par les États et l’affaiblissement de la démocratie mené par des acteurs malveillants».

En d’autres termes, selon le CSIS, l’ODD 16.10 appelle à garantir l’accès du public non pas à toutes les informations, mais uniquement aux informations approuvées qui ne «discréditent» pas certaines institutions ou n’«affaiblissent» pas la démocratie. Comme nous le verrons, les Nations unies sont d’accord.

L’agence de l’ONU chargée de la surveillance de l’ODD 16.10 – et plus particulièrement de sa composante «accès à l’information» – est l’UNESCO. En lisant le rapport 2021 de l’UNESCO sur l’ODD 16.10, nous constatons que «l’accès du public à l’information» signifie «l’existence d’un système efficace permettant de satisfaire le droit des citoyens de rechercher et de recevoir des informations, en particulier celles détenues par les autorités publiques ou en leur nom».

D’autres documents de l’ONU révèlent également que «l’information» dont il est question ici est l’information produite par les institutions publiques. Ainsi, selon les Nations unies, «l’accès du public à l’information» fait référence à un système dans lequel l’information produite par les institutions de gouvernance aux niveaux local, national et international peut être recherchée et reçue par le public. Il ne garantit pas, et n’est pas censé garantir, la libre circulation de l’information. Il vise plutôt à assurer la libre circulation des informations que les gouvernements produisent volontairement pour la consommation publique.

Les informations dont l’accès public est garanti par l’ODD 16.10 sont celles-là mêmes qui, selon l’UNESCO et d’autres organismes des Nations unies, sont censées favoriser la «confiance» dans les institutions de gouvernance qui doivent être «renforcées» par d’autres objectifs de l’ODD 16. Ces informations sont également censées constituer le «fondement» de la perception par le public que ces institutions sont «transparentes» et «responsables».

Les types d’informations auxquels l’ODD16.10 garantit l’accès du public, indique l’UNESCO, comprennent notamment «la manière dont les données [des citoyens] sont traitées» par les gouvernements, les «divulgations budgétaires» fédérales et les «informations relatives à la santé et au COVID-19».

Il existe de nombreux exemples d’«autorités publiques» fournissant des «informations» qui ne sont ni exactes ni vérifiables. En effet, de nombreux gouvernements qui publient librement de telles informations fournissent des données erronées qui ne sont pas destinées à informer le public mais plutôt à protéger la «confiance» dans les institutions en dissimulant les malversations et/ou l’incompétence du gouvernement.

Par exemple, le directeur du renseignement national des États-Unis, James Clapper, a menti sous serment au Congrès sur la manière dont les données des citoyens étaient utilisées par la communauté de la sécurité nationale. Mais il s’en est sorti en commettant un parjure.

De même, une grande partie des données COVID-19 publiées «librement» par les gouvernements – notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie – ont été intentionnellement manipulées pour justifier des politiques inefficaces ou contre-productives telles que les confinements et le programme mondial de vaccination. Mais ces gouvernements, comme Clapper, s’en sont tirés à bon compte. Rien dans l’ODD 16.10 ou dans ses indicateurs cibles n’aborde la question de la malhonnêteté des institutions que l’ODD 16 cherche à renforcer.

Comme indiqué précédemment, la «confiance» du public dans les ODD est cruciale pour le régime de gouvernance mondiale de l’ONU (un «régime» que nous définirons prochainement). Si les informations produites par les institutions chargées de la mise en œuvre des ODD (c’est-à-dire les gouvernements nationaux, l’ONU et d’autres partenaires parties prenantes de l’ONU) étaient révélées comme étant erronées et malhonnêtes, les retombées réduiraient la «confiance» dans ces mêmes institutions. L’ONU craint qu’une telle baisse n’entraîne une diminution de la «conformité» des citoyens avec les mandats et les décrets approuvés par l’ONU et liés aux objectifs du Millénaire pour le développement.

Ainsi, en ce qui concerne l’ODD 16.10 – ou toute autre partie d’un ODD, d’ailleurs – nous pouvons conclure qu’au lieu de s’assurer que les informations auxquelles elle garantit l’accès sont exactes, l’ONU et ses partenaires visent à créer un régime dans lequel ceux qui pourraient être en mesure de démontrer que les informations produites par l’État sont inexactes sont réduits au silence au motif de réduire la «confiance» et «d’affaiblir la démocratie». Ce silence permet à l’ONU de prétendre que ces personnes menacent les «libertés fondamentales» et les «droits de l’homme».

Un blog de l’ONU consacré aux objectifs du Millénaire pour le développement note que «les informations trompeuses ou fausses sapent la confiance sociale et compromettent l’accès à des informations fiables».

Ce billet faisait référence aux vaccinations COVID-19. Il qualifie les «informations trompeuses ou fausses» de doutes sur la sécurité et l’efficacité des vaccins, malgré le fait que les données montrent clairement – à l’époque et aujourd’hui – que les vaccins n’étaient ni efficaces ni sûrs.

L’idée que se fait l’ONU d’une «information fiable» est une information approuvée par l’ONU qui renforce les récits préférés de l’ONU et de ses «partenaires parties prenantes» stratégiques, du WEF aux gouvernements nationaux alignés.

La campagne «Verified» de l’ONU est un autre exemple qui met en évidence le point de vue de l’ONU sur les «informations fiables». Lors de son lancement en 2020, le secrétaire général de l’ONU, Guterres, s’est exprimé sur la «désinformation» :

«La désinformation se propage en ligne, dans les applications de messagerie et de personne à personne. Ses créateurs utilisent des méthodes de production et de distribution astucieuses. Pour la contrer, les scientifiques et les institutions comme l’ONU doivent atteindre les gens avec des informations exactes auxquelles ils peuvent faire confiance».

Selon l’ONU, la campagne «Verified» a vu le département de la Communication mondiale de l’ONU «s’associer aux agences de l’ONU et aux équipes de pays, aux influenceurs, à la société civile, aux entreprises et aux organisations médiatiques pour distribuer des contenus fiables et exacts et travailler avec les plateformes de médias sociaux pour éradiquer la haine et les affirmations nuisibles sur le COVID-19».

Pourtant, bien que l’ONU ait affirmé que les informations qu’elle diffusait étaient «exactes», il est prouvé qu’elles étaient inexactes.

Par exemple, le site Web Verified insiste sur le fait que les vaccins COVID-19 «sauvent des vies» – une affirmation uniquement basée sur les données du gouvernement britannique concernant les décès dus au COVID avant et après la mise en place du vaccin dans le pays. Il omet de noter que les données du gouvernement britannique sur les décès dus au COVID étaient intentionnellement trompeuses.

En outre, le site Verified continue d’affirmer que le vaccin COVID-19 arrête la transmission de la maladie, ce qui n’est pas le cas.

En outre, Verified présente à tort la vaccination de masse comme le seul moyen de «mettre fin à la pandémie». Là encore, il s’agit d’un mensonge vérifiable.

Ces faussetés s’inscrivent dans le cadre de l’affirmation des Nations unies selon laquelle elles «détiennent la science». S’exprimant lors de la table ronde du WEF consacrée à la lutte contre la désinformation, la sous-secrétaire générale à la Communication mondiale, Melissa Fleming, a expliqué comment l’ONU s’était associée à Google et à TikTok pour truquer leurs résultats de recherche respectifs.

Fleming a déclaré :

«Nous détenons la science et nous pensons que le monde devrait le savoir».

Rien n’est plus «anti-scientifique» que cette déclaration. Pourtant, les Nations unies ne cessent d’accuser les autres de propager une désinformation «anti-scientifique».

L’ONU insiste sur le fait qu’en vertu de l’ODD 16.10, le public ne devrait avoir accès qu’aux informations «fiables» et «exactes» qu’elle seule et ses partenaires fournissent. Pourtant, cet organisme mondial fournit régulièrement des informations inexactes alors qu’il prétend faire le contraire.

L’ONU met en avant la nécessité de lutter contre la désinformation et les fausses informations, qu’elle définit respectivement comme la «diffusion accidentelle d’informations inexactes» et la «diffusion intentionnelle d’informations inexactes». Mais, comme nous l’avons vu plus haut, cet organisme mondial n’est pas intéressé par la fourniture d’informations «exactes» ou par la mise en évidence d’informations «inexactes». Au contraire, dans le contexte de l’ODD 16.10, il cherche à devenir un arbitre mondial de la «vérité».

La commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, Michelle Bachelet, a insisté pour que les médias sociaux soient davantage réglementés et que les Nations unies et leurs alliés travaillent directement avec les grandes entreprises technologiques. Toutes les grandes entreprises technologiques du monde, comme l’ONU elle-même, sont membres du G3P.

Michelle Bachelet, commissaire des Nations unies aux droits de l’homme

Michelle Bachelet utilise également un langage qui «dissout» toute information contraire au discours de l’ONU. Elle a présenté la désinformation et la mésinformation comme des symptômes de «maladies mondiales» qui minent la «confiance du public».

Pourtant, il est étonnant de constater que, dans le même souffle, elle (ainsi que d’autres fonctionnaires de l’ONU) affirme que les efforts de censure visant à contrer la désinformation ne doivent pas porter atteinte à la liberté d’expression et à d’autres «droits de l’homme» importants.

Dans une tentative grotesque de contourner cette dichotomie irréconciliable, Bachelet et ses acolytes de l’ONU reviennent à la deuxième partie de l’ODD 16.10 : «protéger les libertés fondamentales». Ils caractérisent la désinformation et la mésinformation comme étant tout ce qui a un impact négatif sur les «libertés fondamentales» et les «droits de l’homme». Ces contenus «nuisibles», insistent-ils, doivent être activement étouffés.

Voici un exemple concret : Le rapport du secrétaire général des Nations unies sur la lutte contre la désinformation et la mésinformation, publié l’année dernière, était explicitement intitulé «Lutter contre la désinformation pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales». Il affirmait que la «lutte contre la désinformation» devait en quelque sorte «promouvoir» et «protéger» les «libertés fondamentales» et les «droits de l’homme».

Autre exemple, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a adopté une résolution qui dénonce «l’impact négatif croissant et de grande portée sur la jouissance et la réalisation des droits de l’homme de la création et de la diffusion délibérées d’informations fausses ou manipulées dans le but de tromper et d’induire en erreur le public, soit pour lui nuire, soit pour en tirer un profit personnel, politique ou financier».

Cette résolution a été parrainée par les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, tous deux connus pour diffuser de la propagande et pousser à une censure excessive des médias indépendants. La résolution définit explicitement les «fausses informations» comme des informations qui ont un impact négatif sur «la jouissance et la réalisation des droits de l’homme».

Il est clair que la «jouissance» des «droits de l’homme» ne s’étend pas à la jouissance des prétendus droits de l’homme que sont la liberté de parole et la liberté d’expression. Ces deux droits sont inaliénables et ne peuvent être supprimés ou violés par qui que ce soit ou par quelque institution que ce soit. Mais, en tant que «droits de l’homme», ils peuvent facilement être balayés ou redéfinis.

Un troisième exemple est la promotion par les Nations unies de ce qu’elles appellent l’approche «ABC» pour contrer les informations inexactes. ABC signifie «acteurs», «comportement» et «contenu» (actors, behaviour, content), comme l’explique ce document de l’ONU sur la lutte contre la désinformation :

«Les experts ont souligné la nécessité de s’attaquer aux «acteurs» (ceux qui sont responsables du contenu) et au «comportement» (la manière dont l’information est diffusée), plutôt qu’au «contenu» en tant que tel, afin de contrer efficacement les opérations d’information tout en protégeant la liberté d’expression».

Ainsi, l’ONU entend cibler les individus qui produisent la prétendue «désinformation» ou «mésinformation» et les empêcher de la diffuser.

Comme nous le verrons, Interpol a été choisi par l’ONU pour mettre en œuvre une grande partie de l’ODD 16. Interpol est étroitement associé au partenaire stratégique de l’ONU, le WEF, dans un projet visant à qualifier de «cybercriminels» ceux qui produisent de la désinformation et de la mésinformation.

Renforcer le régime

Dans son étude de 2013 sur le programme de développement pour l’après-2015 (Agenda 2030), l’ONU a déclaré :

«Le partenariat peut promouvoir un régime de gouvernance mondiale plus efficace, plus cohérent, plus représentatif et plus responsable, qui devrait en fin de compte se traduire par une meilleure gouvernance nationale et régionale [et] par la réalisation des droits de l’homme et du développement durable. (…) Dans un monde plus interdépendant, un régime de gouvernance mondiale plus cohérent, plus transparent et plus représentatif sera essentiel pour réaliser le développement durable dans toutes ses dimensions. (…) Un régime de gouvernance mondiale, sous les auspices des Nations unies, devra veiller à ce que les biens communs mondiaux soient préservés pour les générations futures».

L’ONU se qualifie elle-même de «régime de gouvernance mondiale». Elle s’arroge arbitrairement le pouvoir de prendre le contrôle de tout («les biens communs mondiaux»), notamment des humains, à la fois en faisant respecter sa Charte – en citant sa déclaration mal nommée des «droits de l’homme» – et en réalisant son programme de «développement durable».

Notez que le «régime de gouvernance mondiale» se traduira en fin de compte «par une meilleure gouvernance nationale et régionale». Cela signifie que le rôle de chaque gouvernement national consiste simplement à «traduire» la gouvernance mondiale en politique nationale. L’élection d’un parti politique ou d’un autre pour entreprendre cette traduction ne fait aucune différence matérielle. La politique n’est pas définie par les gouvernements que nous élisons.

Au fur et à mesure que les pays mettent en œuvre, l’un après l’autre, des politiques fondées sur les ODD, le régime consolide davantage sa gouvernance mondiale. Et comme le «régime de gouvernance mondiale sera essentiel pour parvenir au développement durable», les deux mécanismes – gouvernance mondiale et développement durable – sont en symbiose.

De l’aveu même des Nations unies, les droits inaliénables sont le «fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde». Pourtant, l’ensemble du cadre des droits de l’homme de l’ONU, fondé sur la Charte, rejette totalement le principe des droits inaliénables et immuables.

La Charte des Nations unies est donc un traité international qui établit un régime de gouvernance mondiale qui s’oppose fermement à «la liberté, la justice et la paix dans le monde». Tous les projets de «développement durable» de l’ONU doivent être compris dans ce contexte.

Sans surprise pour un «régime de gouvernance mondiale», l’ONU a créé plusieurs cibles de l’ODD 16 qui traitent de la création d’«institutions fortes», principalement au niveau de la gouvernance mondiale. Par exemple, l’ODD 16.8 appelle à l’élargissement et au renforcement de «la participation des pays en développement aux institutions de la gouvernance mondiale».

Les cibles de l’ODD 16.8 sont vagues. Les progrès accomplis dans leur réalisation seront censés être mesurés par le suivi de la «proportion de membres et de droits de vote des pays en développement dans les organisations internationales». Cependant, il ne s’agit guère d’un engagement à donner à ces pays en développement plus de poids dans la prise de décision.

La définition des «institutions de la gouvernance mondiale» est tout aussi ambiguë. Pour les universitaires de Harvard, il s’agit d’un ensemble d’organisations mondiales, telles que la Cour pénale internationale (CPI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les cours régionales des droits de l’homme, les Nations unies, etc. Pour les étudiants en «gouvernance mondiale» de l’université de Brême, les «institutions» s’inscrivent dans un réseau décentralisé de différents «acteurs» qui fournissent des réglementations fondées sur des normes et des règles internationales.

Toutes ces organisations mondiales ont en commun d’exercer, dans une certaine mesure, une autorité supranationale.

L’OMC influence, coordonne et souvent fixe les politiques commerciales des gouvernements nationaux.

La CPI est censée avoir une compétence «mondiale» pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et, depuis 2018, le crime d’«agression internationale».

L’ONU se considère comme le chef de file de toutes les organisations supranationales. Les États-nations membres acceptent de céder leur souveraineté au Conseil de sécurité de quinze membres et, en particulier, aux cinq membres permanents de ce Conseil.

En vertu de la charte susmentionnée, l’ONU place la quasi-totalité du pouvoir exécutif entre les mains de ces cinq membres permanents : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Indépendamment de l’ODD 16.8, l’ONU ne propose pas de modifier sa propre charte et n’a guère montré d’intérêt à tenir la promesse de ses propres objectifs et indicateurs en matière d’ODD.

Au contraire, alors que nous nous dirigeons vers le nouvel ordre mondial multipolaire, les partenaires permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment les gouvernements russe et chinois, appellent à un «ordre mondial» fondé sur les «buts et principes» de la Charte de l’ONU. En d’autres termes, ils sont d’ardents promoteurs d’un «régime de gouvernance mondiale» plus ferme.

Réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York – Source

Les délégués de l’Assemblée générale des Nations unies (AG) demandent depuis des décennies une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU. Ils souhaitent notamment que le Conseil de sécurité représente plus largement les États-nations en comptant plus de quinze membres.

La position officielle du gouvernement russe est en accord avec les délégués de l’AG. La Russie cherche à promouvoir «l’inclusion» en admettant au Conseil de sécurité davantage de pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie.

La mission permanente de la Russie auprès des Nations unies a expliqué sa position de la manière suivante :

«Un ordre mondial juste et démocratique ne peut être réalisé sans un respect strict des principes de la suprématie du droit international, principalement de la Charte des Nations unies et des prérogatives du Conseil de sécurité des Nations unies. (…) Toutes les décisions prises et tous les mandats donnés par le Conseil de sécurité des Nations unies sont contraignants pour tous les États membres. (…) L’objectif de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies est de parvenir à une représentation plus large sans nuire à l’efficacité et à l’efficience de ses travaux».

Cependant, en y regardant de plus près, nous constatons qu’une «représentation plus large» qui ne porte pas atteinte à «l’efficacité» du Conseil de sécurité est impossible. Tout changement visant à donner plus de pouvoir aux «pays en développement dans les institutions de la gouvernance mondiale» est au contraire susceptible de maintenir et de consolider la domination du Conseil de sécurité. La Charte des Nations unies est sans ambiguïté sur ce point.

En vertu de la Charte, l’AG est censée être un forum décisionnel composé d’États membres «égaux». La Charte expose ensuite toutes les raisons pour lesquelles ce n’est pas le cas.

L’article 11 stipule que les pouvoirs de l’AG sont limités à la discussion des «principes généraux de coopération». Sa capacité de décision est extrêmement limitée.

L’article 12 stipule que l’AG ne peut délibérer sur un différend entre États membres que si le Conseil de sécurité l’autorise.

L’article 24 garantit, dans la pratique, que le Conseil de sécurité est seul responsable du «maintien de la paix et de la sécurité internationales».

L’article 25 oblige tous les autres États membres de l’AG à suivre les ordres émis par le Conseil de sécurité.

L’article 27 stipule qu’au moins neuf des quinze États membres du Conseil de sécurité doivent être d’accord pour qu’une résolution du Conseil de sécurité soit appliquée. Cinq de ces neuf États doivent être des membres permanents. Chacun de ces cinq membres dispose d’un droit de veto. Par conséquent, le simple fait d’ajouter des membres au Conseil de sécurité ne modifiera en rien la suprématie des membres permanents.

Les articles 29 et 30 font du Conseil de sécurité un organe décisionnel autonome au sein de la structure de pouvoir de l’ONU. Il va sans dire que l’Assemblée générale n’est autorisée à «élire» que les membres non permanents du Conseil de sécurité, conformément aux recommandations du Conseil de sécurité.

Les articles 39 à 50 (chapitre VII de la Charte) renforcent les pouvoirs du Conseil de sécurité. Le Conseil est chargé d’enquêter sur toutes les menaces présumées pour la sécurité, de les définir et de recommander des procédures et des ajustements pour remédier à ces menaces. Le Conseil de sécurité décide des mesures à prendre, telles que les sanctions ou le recours à la force militaire, à l’encontre de tout État-nation qu’il considère comme un problème.

L’article 44 stipule que «lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force», la seule obligation de consultation qu’il a envers l’Assemblée générale élargie est de discuter de l’utilisation des forces armées d’un autre État-nation une fois que le Conseil de sécurité a ordonné à ce pays de se battre. Pour un pays qui est un membre «élu» du Conseil de sécurité par l’AG, l’utilisation pratiquement illimitée de ses forces armées par le Comité d’état-major du Conseil de sécurité est une condition préalable à l’adhésion au Conseil.

Le secrétaire général de l’ONU, désigné comme le «plus haut fonctionnaire administratif» dans la charte, supervise le secrétariat de l’ONU. Le secrétariat dirige les Nations unies. Il commande, enquête et produit les rapports qui sont censés éclairer le processus décisionnel de l’ONU.

Les membres du personnel du secrétariat sont nommés par le secrétaire général. L’article 97 de la Charte des Nations unies stipule que le secrétaire général est «nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité».

En vertu de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité est roi. Cet arrangement confère aux gouvernements de ses membres permanents – encore une fois, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis – une autorité supplémentaire considérable. La Charte des Nations unies n’a rien d’égalitaire. La Charte des Nations unies est l’incarnation et l’essence du pouvoir et de l’autorité centralisés au niveau mondial.

Dans l’arène politique très chargée créée par la Charte des Nations unies, la lutte pour le pouvoir géopolitique semble souvent futile. Voici, sans ordre particulier, quelques illustrations de cette futilité – preuves de l’influence des membres permanents.

S’exprimant en janvier 2023, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Fédération de Russie soutenait fermement l’élargissement de la composition du Conseil de sécurité. Il n’a pas mentionné la réduction des pouvoirs supplémentaires des membres permanents.

À l’automne dernier, lorsque dix membres du Conseil de sécurité ont tenté d’adopter une résolution décrivant les référendums dans les anciennes régions ukrainiennes de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia comme «une menace pour la paix et la sécurité internationales», la Fédération de Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a opposé son veto à la résolution. Le gouvernement russe fait partie des membres permanents apparemment désireux de conserver son pouvoir.

Lorsque le gouvernement russe a découvert un réseau de laboratoires de recherche biologique financés par les États-Unis en Ukraine, il a demandé, avec le gouvernement chinois, qu’une commission des Nations unies enquête sur ces laboratoires. Les membres du Conseil de sécurité alignés sur l’Occident ont bloqué l’enquête.

Dans une déclaration commune datant du 20 février 2022, les gouvernements russe et chinois – se désignant eux-mêmes comme «les parties» – ont déclaré :

«Les parties soulignent que la Russie et la Chine, en tant que puissances mondiales et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, (…) défendent fermement le système international avec le rôle central de coordination des Nations unies dans les affaires internationales, défendent l’ordre mondial fondé sur le droit international, notamment les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies».

En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ni le gouvernement russe ni le gouvernement chinois, malgré leur engagement apparemment inébranlable en faveur du «développement durable», ne semblent souhaiter que les «pays en développement» aient davantage de «droits de vote» à l’ONU. Leur objectif apparent est plutôt de consolider leurs propres positions élevées dans la hiérarchie établie par la Charte des Nations unies.

Les trois autres membres permanents du Conseil de sécurité, tout aussi désireux de conserver leur position dominante, adoptent la même position à l’égard de la Charte.

Le président américain Joe Biden, par exemple, a qualifié la Charte de «fondement d’un ordre international stable fondé sur des règles».

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la Charte promettait «un ordre international moderne».

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement britannique s’efforcerait de «faire respecter le droit international et la Charte des Nations unies».

Malgré les tensions géopolitiques actuelles, ces pays sont unanimement d’accord non seulement sur le rôle de la Charte des Nations unies, mais aussi sur toutes les facettes du «développement durable» vanté par l’ONU.

– L’ODD 16.8 promet de renforcer les «institutions de la gouvernance mondiale». Il ne promet pas une forme de gouvernance mondiale qui profitera à l’humanité.

– Même si l’ONU reste une organisation ouvertement politique, déchirée par des conflits internes, l’hostilité supposée entre l’Est et l’Ouest ne s’étend pas à la réimagination du «régime de gouvernance mondiale». Il existe au contraire un accord unanime pour le renforcer.

– En ce qui concerne le développement durable favorisé par le G3P, les gouvernements nationaux permettent aux partenaires publics de faire avancer leurs propres intérêts en mettant en œuvre les politiques des ODD de l’ONU motivées par des considérations politiques et en exploitant la Charte de l’ONU motivée par des considérations politiques. Rien ne prouve, quel que soit le pays, qu’un gouvernement national accorde de l’importance aux principes humanitaires que les ODD ou la Charte des Nations unies sont censés incarner.

Présidents Xi et Poutine

De la gouvernance mondiale à l’État policier mondial : Les objectifs d’Interpol en matière de police mondiale

Placé après l’ODD 16.10, l’ODD 16.a appelle à renforcer «les institutions nationales compétentes, notamment par le biais de la coopération internationale, pour développer les capacités à tous les niveaux» dans le but de prévenir «la violence» et de lutter contre «le terrorisme et la criminalité».

En 2018, l’ONU a désigné Interpol comme l’organisation chargée de l’application de la loi qui était «particulièrement bien placée pour être le partenaire de mise en œuvre d’un certain nombre d’Objectifs de développement durable (ODD) pour 2030».

Cette désignation en tant que «partenaire de mise en œuvre» des ODD a conduit Interpol à élaborer ses sept objectifs mondiaux en matière de police, qui, selon l’organisation, sont «alignés sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. (…) Cela s’applique en particulier à l’objectif 16 (ODD16)».

Interpol décrit ce qu’elle espère réaliser avec son application «durable» de la loi :

«En tant que seule organisation policière travaillant au niveau mondial, Interpol joue un rôle unique en soutenant les efforts de police internationaux. Pour que cela se fasse de manière cohérente dans le monde entier, il est important que tous les acteurs de l’architecture de sécurité mondiale aient la même compréhension des menaces et travaillent aux mêmes résultats. (…) Les objectifs de police mondiaux concentrent les efforts collectifs de la communauté internationale des services chargés de l’application de la loi afin de créer un monde plus sûr et plus durable pour les générations futures».

Bon nombre des objectifs d’Interpol en matière de police mondiale nécessitent le type de surveillance qui peut être le plus facilement mis en place par l’introduction d’identifiants numériques et de CBDC (un sujet qui sera abordé en détail dans la partie 2). Par exemple, la plupart des sept objectifs ont en commun un sous-objectif qui fait référence à la nécessité de «tracer et perturber les flux financiers» et, ailleurs, à la nécessité d’«identifier et perturber les flux financiers illicites» des «criminels» et des «terroristes».

Objectifs de police mondiaux d’Interpol – Source

L’Objectif de Police mondial n°6, par exemple, est axé sur la lutte contre les «marchés illicites» et comprend les sous-objectifs suivants «mettre en place des mécanismes de détection des nouveaux marchés illicites» et «renforcer les capacités d’enquête et de prévention du commerce illicite».

Ce type de travail nécessite évidemment des outils permettant d’effectuer une surveillance financière de masse. Pour pouvoir mener de telles opérations, Interpol doit d’abord obtenir l’autorisation d’accéder à un système de surveillance financière de masse.

La surveillance mondiale de l’activité commerciale et des flux d’argent – qui sera examinée dans la deuxième partie – peut être réalisée grâce au paradigme de l’identification numérique de l’ODD 16.9, selon lequel l’identification numérique biométrique est une condition préalable à la participation à l’économie. Cette idée est explicitement défendue dans le document des Nations unies intitulé «L’argent du peuple : Exploiter la numérisation pour financer un avenir durable».

Cependant, Interpol ne cherche pas seulement à mettre en place une surveillance financière de masse. L’un des sous-objectifs de l’objectif 2 de Global Policing («promouvoir l’intégrité des frontières dans le monde entier») est d’«identifier les mouvements et les déplacements des criminels et des victimes».

Pour atteindre cet objectif, des outils de surveillance géolocalisée de masse de la population mondiale seraient nécessaires. Il est intéressant de constater que le programme I-Checkit d’Interpol vise à la fois à réaliser cette ambition et à centraliser le contrôle et l’accès au système de surveillance de la population mondiale.

Plus précisément, le programme I-Checkit incite les pays à «renforcer» leurs «mesures de gestion de l’identité». Il invite également les compagnies aériennes, le secteur maritime et les banques à collaborer en temps réel avec les services répressifs pour décider si une personne doit ou non être autorisée à voyager.

Le système I-Checkit d’Interpol

Bien que l’objectif 2 d’Interpol soit présenté comme un moyen de lutter contre le «crime organisé», il est plus vraisemblablement destiné à faire avancer l’ambitieux programme des Nations unies en matière d’identification numérique. Comme nous l’avons vu lors de l’introduction des passeports vaccinaux numériques pendant la fausse pandémie, le déploiement et l’application de l’identification numérique biométrique représentent une menace tangible pour la liberté de mouvement et les libertés civiles de chacun.

Sans surprise, Interpol s’est déjà associé à diverses sociétés d’identification numérique biométrique, dont deux (Idemia et Onfido, pour être précis) ont joué un rôle majeur dans la facilitation des passeports vaccinaux lors du COVID-19 et, plus récemment, ont créé des «permis de conduire numériques» (c’est-à-dire des pièces d’identité numériques biométriques) pour plusieurs États américains.

L’objectif 4 des objectifs mondiaux de police d’Interpol liés aux objectifs du Millénaire pour le développement est de «sécuriser le cyberespace». L’un de ses sous-objectifs est d’«établir des partenariats pour sécuriser le cyberespace». Le principal partenariat qu’Interpol a rejoint au service de la réalisation de cet objectif est le partenariat du WEF contre la cybercriminalité (WEF-PAC).

Voici quelques informations sur le WEF-PAC :

(1) Ses membres, comme Interpol, ont pour objectif de «sécuriser le cyberespace». Il s’agit notamment d’organismes d’application de la loi des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Israël, mais aussi de certaines des plus grandes banques commerciales et sociétés fintech du monde.

(2) Il préconise la création d’une entité mondiale de la cyber-finance pour réglementer l’internet, avec pour objectifs ultimes de mettre fin à la confidentialité financière et d’empêcher l’anonymat sous couvert de lutte contre la «cybercriminalité».

(3) Elle est dirigée par Tal Goldstein, un agent de renseignement israélien de carrière qui a conçu une politique de renseignement qui a transformé l’industrie privée israélienne de la cybersécurité en une émanation des opérations de renseignement de ce pays.

Le WEF défend son objectif en soulignant :

«Afin de réduire l’impact mondial de la cybercriminalité et de freiner systématiquement les cybercriminels, il faut s’attaquer à la cybercriminalité à sa source en augmentant le coût des activités cybercriminelles, en réduisant leur rentabilité et en dissuadant les criminels en augmentant le risque direct auquel ils sont confrontés».

Pour atteindre ces objectifs, le WEF-PAC envisage de «mobiliser le secteur privé pour qu’il travaille aux côtés des responsables de l’application de la loi». Il s’agit là d’une démarche typique du G3P, qui semble similaire au modèle suivi par Interpol avec son programme I-Checkit.

Il est choquant de constater que le WEF-PAC appelle à la «coopération» public-privé même si elle n’est «pas toujours alignée sur les cadres législatifs et opérationnels existants». En d’autres termes, la coopération devrait être autorisée même si elle est illégale.

Il est vrai que la plupart des documents du WEF font référence aux cybercriminels comme étant ceux qui se livrent à des piratages ou à des attaques par ransomware et à d’autres activités véritablement criminelles. Pourtant, à un endroit, il élargit la définition des «cybercriminels» pour inclure ceux qui utilisent la technologie pour «soutenir le terrorisme» et «répandre la désinformation pour déstabiliser les gouvernements et les démocraties».

Ainsi, nous assistons à une attaque sur plusieurs fronts contre ceux que l’on appelle les diffuseurs de «désinformation» : Ils ne seront pas seulement considérés comme des criminels par la mise en œuvre de l’ODD 16.10 et par la répression de l’ABC, ils seront également soumis à l’objectif mondial de police d’Interpol lié à l’ODD 16 de «sécuriser le cyberespace» et à la poursuite des déstabilisateurs de gouvernement par le WEF-PAC.

Sous de multiples angles, l’ODD 16 et ses partenaires de mise en œuvre cherchent donc à construire un paradigme de surveillance dans lequel les discours et les transactions financières des dissidents sont étroitement surveillés, criminalisés et ciblés. Les «institutions fortes», encore renforcées par l’ODD 16, seront utilisées pour maintenir les sociétés «pacifiques» – c’est-à-dire exemptes du «crime» de résister à la tyrannie – par le biais d’une surveillance de masse d’Internet et de toutes les activités commerciales, ainsi que par l’utilisation obligatoire de cartes d’identité numériques.

Systèmes judiciaires «payants»

L’actuel président d’Interpol est l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis (EAU), le général de division Ahmed Naser Al-Raisi. Fait inquiétant, il a été accusé de superviser la torture de citoyens du Royaume-Uni, du Qatar, de la Turquie, des Émirats arabes unis et d’autres pays.

Malgré les relations politiques et commerciales étroites qu’entretient le gouvernement britannique avec les Émirats arabes unis, avant «l’élection» d’Al-Raisi à la présidence d’Interpol, Sir David Calvert-Smith, ancien directeur du ministère public pour l’Angleterre et le Pays de Galles, a publié un rapport concernant l’influence d’Al-Raisi et des Émirats arabes unis sur les processus électoraux internes opaques d’Interpol.

Le rapport indique que :

«Le président [d’Interpol] est au sommet de toute la structure d’Interpol et jouit d’un pouvoir et d’une autorité considérables. (…) Le mécanisme d’élection du président est loin d’être transparent. Interpol a décliné les demandes répétées des organisations de défense des droits de démystifier le processus d’élection du président. (…) Interpol n’est pas une organisation transparente».

Le manque de transparence d’Interpol est, bien sûr, en contradiction avec l’engagement déclaré de l’Agenda de développement post-2015 de l’ONU de favoriser un «régime de gouvernance mondiale transparent et représentatif».

En ce qui concerne Al-Raisi, le rapport ajoute que :

«Depuis la nomination d’Al-Raisi en tant qu’inspecteur général du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis en 2015, il y a eu (…) de nombreuses allégations de torture et d’abus dans les prisons émiraties, tant à Abu Dhabi que dans les prisons et les geôles de Dubaï. (…) Le général de division Al-Raisi n’est pas apte à remplir cette fonction. (…) Il a supervisé une répression accrue de la dissidence, la poursuite de la torture et des abus dans le système de justice pénale. (…) Il est loin d’être le candidat idéal pour diriger l’une des organisations de police les plus importantes au monde».

Que les allégations citées dans le rapport de Calvert-Smith aient été prouvées ou non, compte tenu de la controverse, il semble remarquable qu’Interpol ait procédé à la nomination d’Al-Raisi.

Le général Ahmed Naser Al-Raisi

Mais peut-être ne devrions-nous pas être choqués. Après tout, ce n’est pas la première fois qu’Interpol, le «partenaire de mise en œuvre» du régime des Nations unies pour l’application durable de la loi au niveau mondial, est dirigé par des personnages douteux.

En 2008, Jack Selebi, alors président d’Interpol, a démissionné après avoir été accusé de corruption. Selebi a ensuite été condamné à 15 ans de prison en Afrique du Sud pour avoir accepté des pots-de-vin de la part de trafiquants de drogue internationaux en échange de leur protection contre les enquêtes.

En 2018, le vice-ministre chinois de la Sécurité publique, Meng Hongwei, a disparu de son poste de président d’Interpol et a démissionné peu après. En 2020, il a été condamné en Chine à plus de 13 ans de prison pour avoir accepté des pots-de-vin estimés à 2 millions de dollars américains.

En creusant un peu, nous constatons que l’histoire présumée d’Interpol étant dirigée par des criminels et des tortionnaires n’est que la partie la plus visible de la corruption de l’organisation.

Interpol a reçu le pouvoir de délivrer des mandats d’arrêt internationaux, souvent appelés «notices rouges». Semblables à des demandes d’extradition internationale, elles notifient aux services nationaux chargés de l’application de la loi qu’un des 194 États membres d’Interpol a émis un mandat et recherche la ou les personnes désignées. Les États destinataires des notices rouges appliquent différentes interprétations juridictionnelles. Certains les considèrent comme des mandats actifs, d’autres comme de simples avis ou alertes.

Le rapport Calvert-Smith a constaté que l’utilisation abusive des notices rouges par des régimes autoritaires cherchant à détenir des dissidents ou des opposants politiques était monnaie courante :

«En termes clairs, il existe des preuves solides que des États despotiques publient des notices rouges Interpol afin d’arrêter et d’extrader des opposants politiques et des hommes d’affaires dont les intérêts ne sont pas alignés sur ceux du régime. (…) Les Émirats arabes unis sont connus pour leur utilisation abusive d’Interpol – nombre de leurs demandes ont été supprimées. (…) Le bilan des Émirats arabes unis en matière de droits de l’homme est médiocre, (…) ce qui signifie que l’extradition vers les Émirats arabes unis révèle un risque de torture et de mauvais traitements (…), et les changements politiques ont fait qu’une personne peut devenir un «ennemi de l’État» du jour au lendemain».

Pourquoi l’utilisation abusive des notices rouges est-elle apparemment passée inaperçue dans le système d’Interpol ? En examinant le «soutien» financier que les Émirats arabes unis ont apporté à Interpol avant que Al-Raisi ne soit élevé à la présidence, le rapport Calvert-Smith a observé ce qui suit :

«La Fondation Interpol pour un monde plus sûr a été créée en 2013 et est une organisation à but non lucratif (…) Son seul objectif est de soutenir [financièrement] Interpol. (…) Il semble que la fondation soit en fait totalement dépendante des Émirats arabes unis. (…) Il est difficile d’échapper à la conclusion que le seul objectif de la Fondation Interpol pour un monde plus sûr est d’être un canal permettant d’acheminer l’argent du gouvernement des Émirats arabes unis vers Interpol».

Interpol accepte également volontiers de l’argent d’ONG, de fondations philanthropiques, de gouvernements et d’entreprises privées, tout en insistant sur le fait qu’elle est apolitique et incorruptible.

À la suite d’une enquête menée en 2015 sur Interpol, le journaliste Jake Wallace Simons a publié un rapport :

«Interpol a signé des accords avec un grand nombre de «partenaires» privés, notamment des géants du tabac, des firmes pharmaceutiques et des entreprises technologiques – comme Philip Morris International, Sanofi et Kaspersky Lab – dont les recettes ont gonflé son budget de fonctionnement de près d’un tiers».

En d’autres termes, les «efforts de police internationaux» d’Interpol peuvent être achetés, à condition d’en avoir les moyens. Son accord avec Philip Morris International (PMI), par exemple, a effectivement contraint Interpol à promouvoir le système de marquage des paquets de tabac «Codentify» de PMI auprès de ses États membres. L’objectif présumé de Codentify est de lutter contre le commerce international de tabac contrefait et illicite.

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), adoptée en 2003, a établi un protocole pour les systèmes de suivi et de traçabilité du tabac. Elle considère que ces travaux sont au cœur des efforts déployés pour lutter contre le commerce illicite et la contrefaçon du tabac. Toutefois, seuls 7% de ce commerce total sont constitués de produits de contrefaçon. La grande majorité de la contrebande de tabac est constituée par la distribution et la vente illégales de produits authentiques de l’industrie du tabac.

Par conséquent, l’idée qu’une entreprise mondiale du tabac (PMI) utilise son propre système de suivi et de traçabilité (Codentify) en partenariat avec un organisme mondial chargé de l’application de la loi (Interpol) pour «saisir» le tabac illicite ressemble davantage à une tentative de contrôler le commerce illégal du tabac qu’à une tentative d’y mettre fin.

Le chef du secrétariat de la CCLAT, Vera da Costa e Silva, a fait observer ce qui suit :

«La CCLAT et son protocole indiquent clairement que l’industrie du tabac fait partie du problème et non de la solution».

Pourtant, malgré les antécédents suspects d’Interpol, les Nations unies voudraient nous faire croire qu’Interpol est le «partenaire de mise en œuvre» idéal pour un certain nombre d’objectifs de développement durable, en particulier l’objectif 16.

Ce n’est pas le cas. Compte tenu de la manière dont Interpol définit les menaces qui seront contrôlées par «l’architecture de sécurité mondiale» sous les auspices du «régime de gouvernance mondiale», il n’y a aucune raison de croire qu’il contribuera à prévenir la «violence» ou à réduire le «terrorisme et la criminalité».

Il n’y a aucune raison de croire qu’Interpol est capable d’atteindre son cinquième objectif de police mondiale, à savoir «promouvoir l’intégrité mondiale» en proclamant «la bonne gouvernance et l’État de droit» et «une culture de l’intégrité où la corruption n’est pas acceptable».

Nous n’avons pas non plus beaucoup de raisons d’espérer que les «lois» liées à l’ODD 16 seront appliquées équitablement par la Cour pénale internationale (CPI), affiliée à l’ONU.

Tout d’abord, un peu d’histoire :

En 1993, l’ONU a créé le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Le TPIY a finalement condamné le dirigeant serbe bosniaque Radovan Karadžić en 2016 et le commandant militaire serbe bosniaque Ratko Mladić en 2017 pour génocide et crimes contre l’humanité.

En 1994, les Nations unies ont créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Et en 2002, en coopération avec le gouvernement de la Sierra Leone, elle a établi le Tribunal spécial pour la Sierra Leone afin d’enquêter sur les atrocités infligées pendant la guerre civile du pays (1991-2002).

Ces initiatives ont incité les Nations unies à créer le premier centre international permanent de justice : la Cour pénale internationale (CPI).

Toutefois, la motivation initiale pour la création de la CPI proviendrait de la Commission internationale de Juristes (CIJ). La CIJ a été reconnue comme l’une des principales parties prenantes à la ratification, en 1998, du Statut de Rome, qui a jeté les bases juridiques de la future CPI.

La CPI est prétendument indépendante, bien qu’elle fonctionne dans le cadre des paramètres fixés par son accord de relations «mutuellement bénéfiques» avec les Nations unies.

L’article 3 de l’accord entre la CPI et l’ONU stipule ce qui suit :

«Les Nations unies et la Cour conviennent (…) de coopérer étroitement, chaque fois qu’il y a lieu, et de se consulter sur les questions d’intérêt mutuel en application des dispositions du présent accord et conformément aux dispositions respectives de la Charte et du Statut».

Étant donné que les Nations unies sont une organisation ouvertement politique, la coopération étroite de la CPI avec cet organe intergouvernemental suggère que la CPI pourrait, elle aussi, être politiquement biaisée.

Les faits donnent de bonnes raisons de penser que c’est le cas :

– Les gouvernements américain, russe et chinois ne sont pas signataires du Statut de Rome et ne reconnaissent pas sa juridiction, mais, en vertu de l’article 13(b) du Statut, leur statut de membres permanents du Conseil de sécurité leur permet de saisir le procureur de la CPI. Par conséquent, la CPI pourrait être utilisée par ces pays pour des poursuites à caractère politique.

– En mars 2023, la CPI a délivré un mandat d’arrêt international à l’encontre du président russe Vladimir Poutine et de la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova. Les chefs d’accusation : crimes de guerre de déportation illégale de populations (enfants) et de transfert illégal de populations (enfants) des zones occupées de l’Ukraine vers la Fédération de Russie.

Les grands médias occidentaux affirment que jusqu’à 16 000 enfants ont été «déportés illégalement». Roman Kashayev, membre de la mission permanente russe auprès des Nations unies, a indiqué qu’environ 730 000 enfants ont été déplacés plus profondément à l’intérieur des frontières russes à partir de ce qui est aujourd’hui les oblasts russes de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia. Cette réinstallation semble être une précaution raisonnable compte tenu des bombardements incessants de l’armée ukrainienne sur les zones civiles dans les oblasts ciblés.

Le gouvernement de la Fédération de Russie admet que certains de ces enfants ont voyagé sans leurs parents, dont on ne sait pas où ils se trouvent. Il est bien sûr possible que des activités illégales aient eu lieu dans le cadre de l’évacuation. Mais il y a également des raisons de soupçonner que les mandats de la CPI ont été délivrés à la suite de pressions politiques.

Le procureur général de la CPI qui a présenté la demande de mandat est l’avocat britannique et membre du King’s Council Karim Khan KC, qui travaille dans les prestigieuses Temple Chambers à Londres. Il a présenté la demande de mandat le 22 février 2023. La CPI a officiellement délivré le mandat le 17 mars 2023.

Le 3 mars 2023, deux semaines après avoir déposé la demande, Khan a prononcé un discours à la conférence United4Justice à Lviv, en Ukraine, au cours duquel il a déclaré :

«J’ai travaillé avec le procureur général [d’Ukraine] (…) Les hommes et les femmes de mon bureau se sont rendus dans de nombreux endroits [avec le bureau du procureur général ukrainien] (…) Malheureusement, l’Ukraine est une scène de crime. (…) Nous avons reçu des allégations selon lesquelles des enfants ont été déportés hors d’Ukraine, sur le territoire de la Fédération de Russie. (…) Notre critère est la preuve. Il s’agit d’examiner et d’enquêter de manière positive sur les preuves à charge et à décharge de la même manière. Mais nous avons cet engagement».

Les remarques de Khan suggèrent qu’il a soumis la demande de mandat sur la base des seules allégations «reçues». Si l’engagement de «rechercher» des preuves est tout à fait normal, il est peut-être inhabituel d’accuser un grand dirigeant mondial et son personnel de trafic d’enfants et de crimes de guerre sans aucune preuve apparente. Là encore, une motivation politique semble probable.

La campagne United4Justice est une opération politique soutenue par l’Occident en Ukraine. Elle affirme que son intention est de construire un «réseau de responsabilité pour les crimes internationaux». Un examen des initiatives de United4Justice révèle toutefois l’existence de sponsors douteux, parmi lesquels l’USAID, une organisation de façade connue de la CIA, Pravo-Justice, un programme soutenu par l’UE visant à aligner le droit ukrainien sur le système juridique de l’UE, et la Fondation internationale de la Renaissance (IRF), une ONG ukrainienne financée par Soros qui, comme Pravo-Justice, cherche à réformer le droit ukrainien. En bref, l’agenda politique de ces organisations et de la campagne United4Justice qu’elles soutiennent est résolument anti-russe.

De plus, la conférence United4Justice à laquelle Khan a pris la parole était organisée par les autorités ukrainiennes et l’Agence européenne de coopération en matière de justice pénale (Eurojust). Elles souhaitent vivement que la Fédération de Russie soit poursuivie pour le nouveau crime international d’«agression».

Karim Khan

À cette fin, Eurojust a créé le Centre international de poursuite du crime d’agression contre l’Ukraine (ICPA). Selon Eurojust, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (le bureau de M. Khan) «peut participer à la coopération via l’ICPA lorsque certaines conditions sont remplies».

Le 20 mars 2023, trois jours après l’émission du mandat par la CPI, le gouvernement britannique a convoqué une réunion internationale – accueillie par le vice-Premier ministre britannique Dominic Raab – au cours de laquelle il a annoncé une augmentation du financement britannique pour la CPI, doublant ainsi sa contribution précédente. L’objectif de ce financement, a déclaré le gouvernement britannique, est de s’assurer que «davantage d’experts britanniques», comme Karim Khan, travaillent pour la CPI. Khan a prononcé l’un des discours d’ouverture.

Il n’y a pas de différence perceptible entre le financement de la CPI par le gouvernement britannique et celui d’Interpol par le gouvernement des Émirats arabes unis. Dans les deux cas, l’objectif est d’acquérir de l’influence.

La seule conclusion logique que l’on puisse tirer est que, loin d’être des institutions internationales «impartiales» aptes à mettre en œuvre les ODD de l’ONU, Interpol et la CPI semblent adopter les préjugés du plus offrant en s’engageant dans des schémas «payer-pour-jouer».

Nous ne sommes pas les seuls à tirer cette conclusion.

En début d’année, par exemple, des chercheurs de l’Université de l’Arkansas et de la London School of Economics ont publié leurs conclusions sur l’influence du financement sur la CPI. Ils ont noté ce qui suit :

«Les schémas de financement observés à la CPI confirment que la Cour reste, dans une large mesure, un outil des États puissants».

L’avocat serbe Goran Petronijevic, conseiller juridique du TPIY, est d’accord avec cette évaluation. Il a récemment déclaré que le mandat d’arrêt de la CPI contre Khan était «un acte politique. Ce n’est pas un acte juridique. Il s’agit d’une provocation à l’encontre de la Russie».

En effet, la CPI est embourbée dans la controverse depuis sa création. Lorsque les journalistes d’investigation du réseau European Investigative Collaborations (EIC) se sont penchés sur les activités du prédécesseur de Khan, le procureur général de la CPI Luis Moreno Ocampo, ils ont conclu que ses actions avaient «entaché et discrédité» la CPI.

Ocampo a occupé le poste de procureur général de la CPI pendant près de dix ans. Il est évident qu’il détenait de nombreux comptes à l’étranger pendant son mandat. Son implication dans les affaires troubles du magnat libyen Hassan Tatanaki, sans parler de l’aide que les fonctionnaires de la CPI ont continué à apporter à Tatanaki après le départ d’Ocampo, soulève d’autres inquiétudes quant à l’intégrité de la CPI.

En résumé, croire que la CPI et Interpol sont des organisations aptes à promouvoir «l’état de droit» requiert une crédulité considérable. Pourtant, dans la poursuite de l’ODD 16, l’adéquation est précisément ce que le régime des Nations unies et ses partenaires affirment.

ODD 16.2 : l’hypocrisie dangereuse de l’ONU

L’ODD16 promet d’éradiquer un grand nombre des pires crimes du monde actuel, notamment les crimes commis contre les enfants. Par exemple, l’objectif de l’ODD 16.2 est le suivant :

«Mettre fin à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes les formes de violence et de torture des enfants».

Pourtant, contrairement à toute évidence, à l’éthique, au bon sens et au droit pénal, il semble que plusieurs partenaires et «parties prenantes» importants des Nations unies ne considèrent pas la pédophilie comme une forme de maltraitance des enfants.