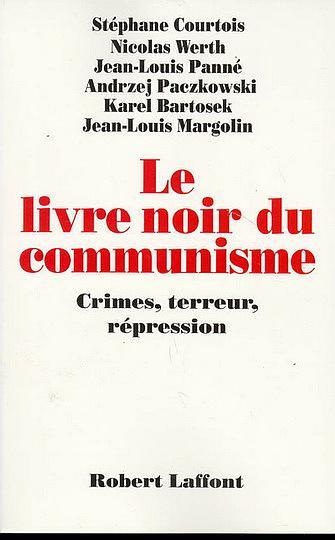

Sous la direction de Stéphane Courtois, Le Livre Noir du communisme, Laffont 1997.

Ce très important livre marque certainement en France une étape décisive dans l’historiographie et la diffusion d’une connaissance historique vulgarisée. En effet, en dépit de son format imposant (850 pages), il connut aussitôt une diffusion exceptionnelle, non seulement en France, mais il fut également traduit et lu dans le monde entier. On peut affirmer qu’il y a un avant et un après « Livre Noir ». Certes, le communisme avait cédé dès 1991 en URSS ; cependant, les générations de Français ordinaires, j’entends par là les électeurs des partis de gauche et du centre droit, voire les simples indifférents, avaient jusqu’alors du phénomène communiste une perception largement faussée par un enseignement partial de l’histoire et de la géographie dans les établissements scolaires, ainsi que par une sorte de conspiration du silence créée par les non-dits des médias. Bien sûr, il y avait eu l’affaire Kravchenko dès 1949, puis les publications de « L’Archipel du Goulag » de Soljénitsyne dans les années 1970, sans compter l’abondante littérature plus militante de l’avant-guerre. Toutefois, ces sources facilement accessibles ne touchaient pas le large public, qui lit peu et se nourrit de l’« air du temps ». Or, l’air du temps après la deuxième guerre mondiale, était – et reste largement - centré sur l’univers concentrationnaire nazi, omniprésent dans le monde médiatique et de l’édition.

Quand paraît le « Livre Noir », il est barré d’un bandeau rouge sur lequel on lit en grosses lettres blanches : « 85 millions de victimes ». Or, tout le monde connaît peu ou prou les bilans des deux guerres mondiales. Ce chiffre colossal dépasse de loin l’addition des morts des deux conflits.

Par ailleurs, le parti communiste français et ses compagnons de route (fort nombreux dans les médias) réagirent vivement à cette mise en accusation. Je me souviens d’une émission littéraire au cours de laquelle Courtois dut batailler ferme contre Georges Marchais, ancien secrétaire général du PCF, invité pour la circonstance à défendre le « bilan globalement positif » du communisme, expression qui venait de lui-même. Inutile de préciser que ces combats d’arrière-garde tournèrent à la déconfiture des communistes, et favorisèrent les ventes du livre.

Or, que contient-il ? Il est en fait composé de parties séparées, rédigées par des auteurs différents, traitant chacun de thèmes complémentaires, qui donnent un aperçu général de la terreur communiste des origines à nos jours, sur plusieurs continents, de l’Europe de l’Est (partie due à Karel Bartosek) au Sud Est asiatique (partie traitée par Jean-Louis Margolin).

On pourra si l’on n’est pas historien, et si on le souhaite, limiter sa lecture à l’excellente introduction de Stéphane Courtois. Celui-ci assène d’abord des chiffres bruts, qui s’ils sont souvent sous-estimés, donnent néanmoins le frisson : « URSS 20 millions de morts, Chine 65 millions de morts, etc… » ; puis, un peu plus loin il détaille le bilan pour la seule Russie : « déportation de deux millions de koulaks, (…) destruction par la famine provoquée et non secourue de six millions d’Ukrainiens en 1932-33, etc… ». Après cela, Courtois attaque la question de la terreur sous l’angle juridique. Si, explique-t-il, on a pu à partir de la législation de Nuremberg, imposer un droit international pour juger les actuels crimes contre l’Humanité (au Rwanda par exemple), pourquoi ne pas voir si cette législation reconnue par de nombreux Etats ne s’appliquerait pas au cas du communisme ? En s’appuyant sur le droit français et le droit canadien, il répond par l’affirmative : « le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire (c’est nous qui soulignons) » correspond bien aux pratiques communistes car « le génocide de classe rejoint le génocide de race » ; ainsi, il cite le tchékiste Latzis affirmant : « nous ne faisons pas la guerre contre les personnes en particulier. Nous exterminons la bourgeoisie comme classe. Ne cherchez pas, dans l’enquête, des documents et des preuves sur ce que l’accusé a fait, en actes ou en paroles, contre l’autorité soviétique. La première question que vous devez lui poser, c’est à quelle classe il appartient, quelles sont ses origines, son éducation, son instruction, sa profession ».

Si l’on s’en tient à cette implacable démonstration, le communisme devrait être interdit par les régimes démocratiques, ses partisans condamnés ; or, il n’en est rien. Courtois avance donc des explications : « la participation des Soviétiques à la victoire sur le nazisme (…). Le nazisme vaincu ayant été désigné comme le Mal absolu, le communisme a basculé presque mécaniquement dans le camp du Bien. Ce fut évident lors du procès de Nuremberg où les Soviétiques étaient au rang des procureurs. » La seconde explication tient à « l’attachement à l’idée même de révolution (…) dont les symboles – drapeau rouge, Internationale, poing levé – resurgissent lors de chaque mouvement social d’envergure ». Mais, « la dernière raison de l’occultation est plus subtile, et aussi plus délicate à exprimer » nous affirme l’auteur. Cette dernière remarque retient toute notre attention. Lisons plutôt : « après 1945, le génocide des Juifs est apparu comme le paradigme de la barbarie moderne, jusqu’à occuper tout l’espace réservé à la perception de la terreur de masse au XX°siècle ». De cela, le téléspectateur français moyen peut témoigner… « Après avoir dans un premier temps nié la spécificité de la persécution des Juifs par les nazis, » - précisons que les communistes sous Staline entamèrent à leur tour une politique antisémite vers 1948 – « les communistes ont compris tout l’avantage qu’ils pouvaient tirer d’une telle reconnaissance pour réactiver régulièrement l’antifascisme. Le spectre de la bête immonde dont le ventre est encore fécond –selon la fameuse formule de Bertold Brecht – fut agité en permanence, à tout propos, et hors de propos ».

Si l’on ajoute à ces remarques que Courtois dénonce la lâcheté des libéraux européens, et en particulier des intellectuels : « des intellectuels se sont littéralement prostitués. (…) Un écrivain français, prix Goncourt 1916, Henri Barbusse, n’hésita pas, moyennant finances, à encenser le régime stalinien, en publiant en 1928 un livre sur la « merveilleuse Géorgie » où précisément en 1921, Staline et son acolyte Ordjonikidzé, s’étaient livrés à un véritable carnage ». Et si l’on ajoute enfin que dans les mêmes pages, il tord le cou à la vieille lune de la « barbarie asiatique » : « On pourrait (…) évoquer la tradition russe de l’oppression. (…) Il y eut assurément, dans la Russie des années 1880 à 1914, des émeutes et des insurrections réprimées durement par un système politique archaïque. Cependant, de 1825 à 1917, le nombre total des personnes condamnées à mort en Russie pour leur opinion ou leur action politique a été de 6360 dont 3932 furent exécutées (…) chiffre qui avait déjà été dépassé par les bolchéviques en mars 1918, après seulement quatre mois d’exercice du pouvoir ».

Ces constats faits, on comprendra pourquoi le livre noir fut en son temps un pavé dans la mare. Il fournit des arguments pour une remise en question totale de l’Histoire du XX° siècle, et menace outre les communistes encore en place, tout l’ordre établi dans nos démocraties occidentales.