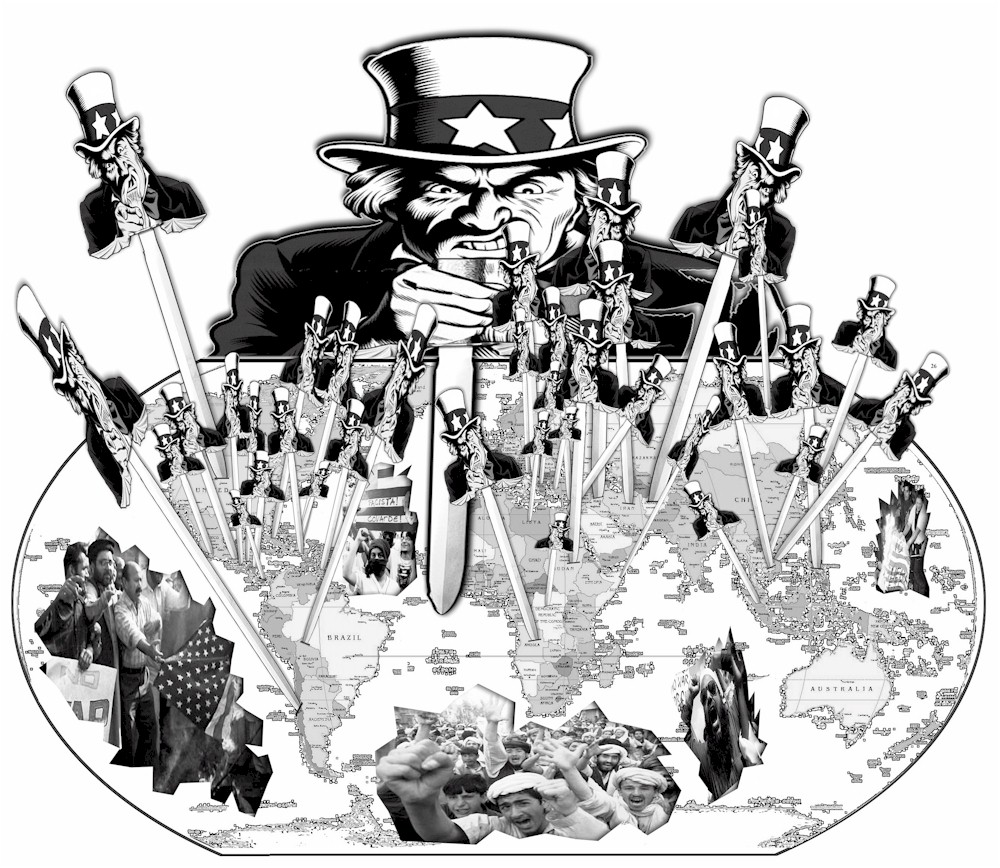

Le racket géant des U.S.A - Comment les américains rançonnent les entreprises étrangères?

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Le 24 septembre 2021, le gouvernement canadien, avec le feu vert des États-Unis, libère la directrice financière de Huawei, qui est aussi la fille du fondateur du géant chinois des Télécoms.

Deux heures plus tard, le gouvernement chinois remet en liberté Michael Kovrig et Michael Spavor, 2 canadiens incarcérés en Chine pour espionnage.

L’accord, qui a permis à Meng Wanzhou de revenir en Chine, met un terme à une saga judiciaire de trois ans qui a vu Huawei blacklisté en 2019 par les États Unis qui interdit l’exportation de ses produits sur le sol américain.

Le Royaume-Uni, la Suède, l’Australie, le Japon, Israël, puis la France, l’Inde et de nombreux autres pays suivront le chemin tracé par les américains. Ce qui était hier encore le grand fabricant chinois de smartphones prendra la queue du peloton des constructeurs internationaux, loin derrière Apple, Samsung et même, le constructeur à bas coût Xiaomi.

Ces exemples illustrent une réalité cynique : depuis le milieu des années 1990, les États-Unis, sous prétexte de punir les États qui ne respectent pas les droits de l'homme ou qui soutiennent le terrorisme, impose leur loi partout dans le monde.

Werner Sombart et la bourgeoisie

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

Werner Sombart (1863-1941) était en son temps l'un des géants des sciences sociales, aussi bien considéré que son ami Max Weber. Entre autres choses, Sombart a inventé le terme de capitalisme tardif et a développé la perspective que Schumpeter nommera plus tard la destruction créatrice. Jeune homme, il est influencé par Marx et est décrit par Engels comme le seul professeur qui comprenait vraiment le Capital, se situant à l'interface entre la sociologie et l'histoire économique. Le Sombart de la maturité s'est en partie écarté de Marx et est parvenu, à bien des égards, à des conclusions similaires à celles de Spengler. Spengler parlait du socialisme prussien et Sombart du socialisme allemand, les similitudes entre leurs deux approches étaient par ailleurs considérables.

Le diagnostic du déclin occidental (vu par Spengler)

- Détails

- Catégorie : PHILOSOPHIE

Il y a cent ans, Spengler publiait son essai monumental « Le déclin de l'Occident ». Maintenant, la maison d'édition Aragno publie le deuxième volume de l'ouvrage en traduction italienne. L'occasion de reparler des concepts mis en avant par le philosophe allemand de l'histoire.

Une admirable description de la décadence des formes organiques, voilà ce qu'offre la fresque d'Oswald Spengler à ses lecteurs dans les pages du deuxième volume du Déclin de l'Occident, publié en 1922, il y a cent ans. Aujourd'hui, ils réapparaissent dans toute leur dramaturgie préconçue. Les « perspectives de l'histoire universelle » dans lesquelles l'auteur s'attarde, avec des références très cultivées, cachées dans les plis du temps des civilisations, sont celles parmi lesquelles, depuis quelques millénaires, nous, héritiers du faustianisme en liquidation, errons, perdus, contemplant parfois avec complaisance notre état de paria. La plante qui a poussé, grandi et s'est développée est en train de mourir. Le morphologue a l'obligation morale de nous sauver de nos illusions. Les civilisations sont des plantes. L'homme est une plante. Son début est sa fin. Avec lui, la Kultur se termine puis renaît, mais la perspective ne nous empêche pas de vivre avec la Zivilisation notre destin extrême.

Lire la suite : Le diagnostic du déclin occidental (vu par Spengler)

Les 5 principales tendances géostratégiques du nouvel ordre mondial selon Biden

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Quiconque pense que les États-Unis ont tout simplement été vaincus dans le scénario actuel et qu'ils se retireront en Amérique du Nord se trompe. L'élite américaine est déjà en train de calculer ses pertes et de se réorganiser pour prendre la direction du monde post-Ukraine et post-pandémie.

Lire la suite : Les 5 principales tendances géostratégiques du nouvel ordre mondial selon Biden

Patriotisme solidaire de Benedikt Kaiser.

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

Benedikt Kaiser est un écrivain allemand qui évolue dans les sphères de la Nouvelle droite. Il est membre de la rédaction du magazine Sezession et travaille en tant que lecteur aux éditions Antaios, dirigées par Götz Kubitschek et implantées à Schnellroda en Saxe-Anhalt. Il développe des idées sociales et dénonce la dérive d’une partie de la sphère patriotique vers le néo-libéralisme.

Et en musique : c’est toi qu’on t’emmerde, affectueusement !!!

- Détails

- Catégorie : Chants et Chansons

- MACHIAVEL...

- LE DERNIER FIL D'ACTU AVANT LA FIN DU MONDE

- Taxe sur les grandes entreprises, SMS à Mélenchon… Macron drague à gauche toute !

- "MACRON EST UN PSYCHOPATHE", L'ANALYSE DE 2022 D’UN PSYCHIATRE ITALIEN

- "Macron est un psychopathe", l'analyse de 2017 d’un psychiatre italien

- Tract Anti-Macron

- Journaloperies par Georges FELTIN-TRACOL

- Conte d'Ostara - Le Lièvre d'Eostre

- Ostara ou la Fête du Printemps

- Le symbolisme de Pâques... et les meilleurs vœux de la rédaction !

Page 582 sur 880