L’immense majorité des Sudistes blancs n’avait pas d’esclaves. Mais l’immense majorité des Sudistes blancs vivaient au quotidien avec des Sudistes noirs. Comme le dira un professeur afro-américain de Baton Rouge, Louisiane, le docteur d’université L.L. Haynes : « Johnny Reb n’était pas seulement un Blanc, c’était aussi un Noir. Les femmes sudistes – noires et blanches – encouragèrent leurs maris à se battre. »

Dans leur étude, The South Was Right (op. cité), James et Walter Kennedy écrivent : « Ceux qui refusent de considérer les contributions positives des Afro-Américains pendant la période de l’esclavage, tant dans le Nord que dans le Sud, condamnent le peuple noir à un rôle de non-histoire dans le développement de la jeune Amérique. »

Dans l’imaginaire des Nordistes de 1860, nourris qu’ils étaient de textes de grossière propagande ou de pamphlets écrits par des gens qui n’avaient jamais mis les pieds dans le Sud (l’exemple le plus flagrant restant La Case de l’Oncle Tom), les Noirs étaient tenus aux liens, fatalement maltraités et battus. Et n’aspirant qu’à être libérés par les gentils Nordistes, faute de pouvoir le faire par eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle ils tombèrent de haut quand ils constatèrent in situ – et souvent à leur détriment – que non seulement les Noirs du Sud ne se soulevaient pas en masse mais que, de surcroît, nombre d’entre eux prenaient les armes pour défendre leur patrie envahie, le Dixieland.

Un historien yankee, Frederick Law Olmsted, rapporte une scène de la vie quotidienne notée lors d’un de ses voyages en Virginie dans les années 1800. Une Blanche et une Noire, assises toutes deux dans un train et entourées de leurs enfants. Lesquels enfants, Noirs et Blancs mélangés, puisant des friandises dans un même sac : « Avec une proximité et une familiarité qui auraient étonné et même dégoûté la plupart des gens du Nord. »

Dans les lettres de nombreux soldats nordistes à leurs proches, on relève ainsi – pour s’en étonner et s’en offusquer – la dénonciation de telles proximités, cette familiarité cheek by jowl, entre Noirs et Blancs. Certains vont jusqu’à qualifier cette connivence de « suspecte » et ne pouvant s’expliquer que « par le côté retardé des Blancs et le côté encore plus retardé des Nègres ». Difficile de faire plus intégralement et doublement raciste…

Abolitionniste, mais observateur honnête, l’Anglais James S. Buckingham note en 1842 (texte cité dans The Slave States of America, Negro University Press, 1968) : « Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres que je pourrais donner du fait que le préjugé racial n’est pas aussi fort dans le Sud qu’il l’est dans le Nord. Dans le Sud, il n’est pas rare de voir des esclaves noirs, des deux sexes, serrer la main des Blancs quand ils se rencontrent et échanger amicalement des nouvelles. Dans le Nord, je ne me souviens pas avoir été témoin de telles scènes. À Boston, à New York ou à Philadelphie, la plupart des Blancs ne voudraient pas être vus serrant la main à des Noirs ou discutant familièrement avec eux dans la rue. »

Les Nordistes de 1860 n’avaient pas retenu les leçons de la guerre d’Indépendance. À cette époque, les Britanniques promirent la liberté aux Noirs qui se révolteraient contre leurs « maîtres ». Sans effet aucun. Et cela ne marcha pas plus en 1812. Étant entrés en conquérants dans Washington, les Britanniques essayèrent de s’attirer les bonnes grâces des 14 000 esclaves de la ville et du millier de Noirs libres. Là encore, sans résultat.

Pour cerner l’état d’esprit des Noirs du Sud, esclaves ou freemen, il faut se reporter à leurs témoignages recueillis, à la fin des années 1930, sous le titre Slave Narratives a Folk History of Slavery in the United States from Interviews with Former Slaves.

– Simon Philipps (Alabama) : « Les gens se font une idée fausse du temps de l’esclavage. Nous étions bien traités. Mon maître n’a jamais levé la main sur moi tout le temps que j’ai été avec lui. Parfois, nous lui prêtions de l’argent quand il était en difficulté. »

– Mary Rice (Alabama) : « Maître Cullen et maîtresse Mary Jane étaient les meilleurs maîtres et maîtresses du monde ! Un jour que j’étais très malade, maîtresse Ma’y Jane me fit transporter dans la grande maison et m’installa dans une chambre (…). Et elle prit soin de moi qui avais besoin d’être soignée jour et nuit. »

– Elijas Henry Hopkins (Arkansas) : « J’ai été élevé comme si j’étais un enfant de la maison. Je dormais même avec eux. Vous voyez, la discrimination n’était pas aussi mauvaise que de nos jours. Ils nous traitaient en esclave, mais la couleur n’était pas un objet de discrimination comme c’est le cas aujourd’hui. À l’époque de l’esclavage, un homme blanc pauvre était dans une condition pire que celle d’un Nègre. »

– Jane Georgiana (Alabama) : « Le vieux maître est mort et notre vieille maîtresse aussi, mais je me souviens d’eux exactement comme ils étaient quand ils nous protégeaient, à se demander si on leur appartenait ou si ils nous appartenaient, difficile à dire. La vie était meilleure avant la guerre. J’allais à l’église et je chantais, et je priais et, quand le Bon Dieu me prendra, je serais prête et j’attends de voir Jésus, notre vieille maîtresse et notre vieux maître, quand je serais en terre sacrée. »

– Cora Williams (Arkansas) : « Je vais vous dire une chose : si les excités du Nord s’étaient tenus à l’écart du Sud, les problèmes de la Reconstruction ne se seraient pas posés. Ils ont essayé de monter les gens de couleur contre leurs amis blancs. Les Blancs continuaient d’être gentils avec ceux qui avaient été leurs esclaves. Et ils les auraient aidés à redémarrer. Je le sais et je l’ai toujours dit : si le Sud avait été laissé libre d’organiser les rapports entre Noirs et Blancs, les choses se seraient mieux passées. »

– Sam Ward (Arkansas) : « Je ne me suis jamais intéressé à la politique, mais j’ai toujours été pour le Sud. J’aime ma patrie sudiste. »

– « Tante » Adeline (Arkansas) : « Après la guerre, plein de soldats yankees sont venus voir ma maîtresse, Mrs. Blakely, pour lui demander qu’elle me libère. Je leur ai dit que j’étais déjà libre mais que je ne voulais aller nulle part ailleurs, que je voulais rester dans le seul foyer que j’avais connu. Plusieurs fois, ils m’ont menacée, me demandant de partir. Mais j’ai tenu bon et je suis restée. »

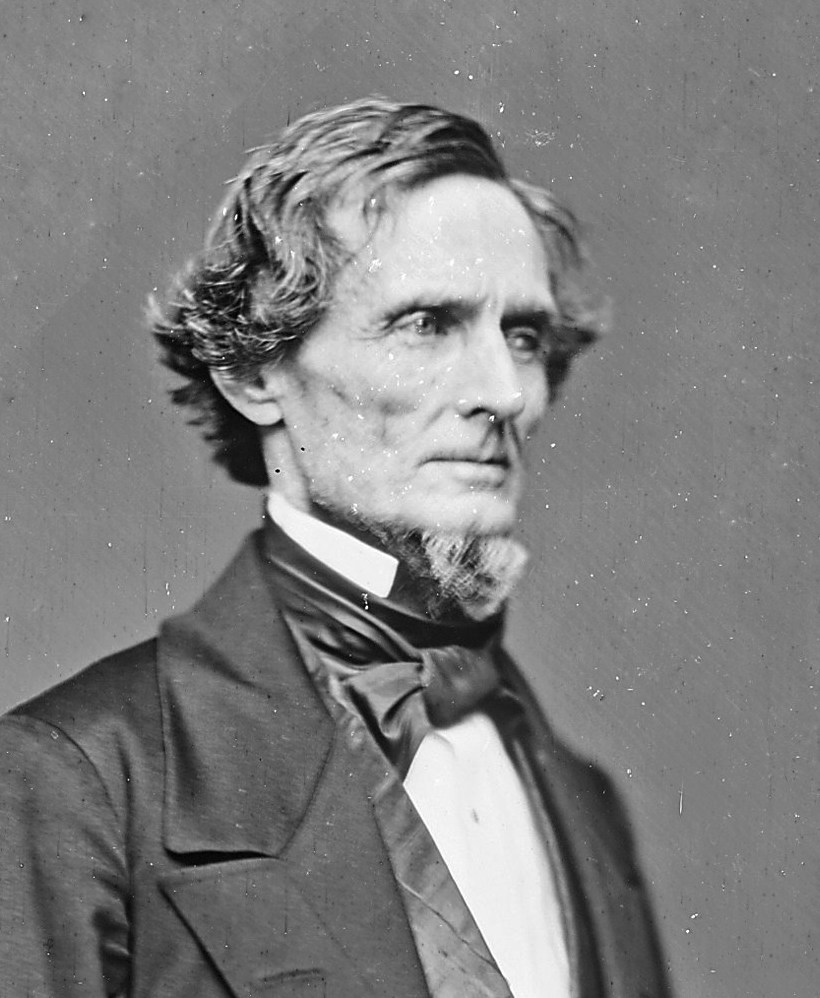

On peut aussi retenir l’opinion de Jefferson Davis, président des États confédérés, sur l’esclavage qui, comme le général Lee, était pour la suppression rapide d’un « système » qui heurtait légitimement ses convictions chrétiennes.

Jefferson Davis, très influencé par son frère aîné, Joseph, lui-même disciple du réformiste Robert Owen (auteur de A New View of Society), pensait qu’il fallait mettre fin à l’esclavage, mais progressivement, le temps d’y préparer les Noirs : « L’esclave doit être rendu apte à sa liberté par l’éducation et la discipline et ainsi devenir totalement inapte à l’esclavage. »

C’est un programme qu’il avait d’ailleurs commencé à mettre au point sur ses propres plantations en Louisiane. Les Davis avaient « adopté » un petit orphelin noir arraché à un mauvais maître. Un Blanc, ce mauvais maître ? Non, un Noir. Le lendemain du sauvetage de Jim Limber, les Davis remplirent les documents nécessaires pour faire de lui un freeman. Et il fut dès lors traité comme un membre à part entière de leur famille.

Après la chute de Richmond, Jefferson Davis, son épouse et leurs enfants (et donc le petit Jim Limber) essayèrent d’échapper aux soldats bleus. Mais ils furent capturés près d’Irminville en Géorgie. L’un de leurs geôliers, le capitaine Hudson – « certainly no military gentleman », dira Mrs. Davis – voulut séparer Jim de sa famille adoptive. Au désespoir du gamin qui fut emmené de force à Washington et exhibé, au mépris de la vérité, comme « un des esclaves des Davis ». On ne sait pas ce que Jim Limber – dont Mrs. Davis essaiera en vain de retrouver la trace – est devenu.

À la mort de Jefferson Davis, le 8 décembre 1889 à la Nouvelle Orléans, un télégramme – parmi des centaines d’autres – fut adressé à sa veuve : « Nous, les vieux serviteurs et les habitants de la résidence de notre maître bien-aimé, l’honorable Jefferson Davis, souhaitons mélanger nos larmes aux vôtres. Il fut toujours bienveillant et attentif à notre paix et à notre bonheur. Nous vous envoyons notre humble compassion. »

En 1890, John F. Harris, élu afro-américain du Washington County, Mississippi, fut consulté, avec les autres élus, sur l’opportunité d’ériger un monument à la mémoire des morts confédérés à Jackson. Non seulement il vota « pour » (le projet fut adopté avec 57 voix « pour » et 41 « contre »), mais il tint à expliquer son vote (son discours a été reproduit dans le Daily Clarion Ledger du 23 février 1890) :

« J’ai tenu à me trouver ici, à ma place, pour dire quelques mots quant à ce projet. Et j’ai dû me tirer de mon lit de souffrance pour le faire. Peut-être que c’est imprudent de ma part. Mais je ne pouvais rester tranquillement dans mon lit et ne pas apporter ma contribution au débat. J’ai été ulcéré d’entendre le discours du jeune gentleman du Marshall County. Je suis désolé que le discours d’un fils de soldat, quel qu’il soit, doive figurer dans les archives au motif qu’il se sera opposé à l’érection d’un monument à la mémoire de morts courageux. Et je suis convaincu que s’il avait vu ce que j’ai vu à Seven Pines et dans les combats des Sept Jours autour de Richmond, les champs de bataille jonchés des formes méconnaissables de ceux qui se sont battus pour leur pays et l’honneur de ce pays, il n’aurait pas prononcé un tel discours.

« Quand la nouvelle nous parvint que le Sud était envahi, ces hommes partirent se battre pour ce en quoi ils croyaient, et ils n’ont pas demandé qu’on leur érige des monuments… Mais ils sont morts et leurs vertus doivent être honorées. J’étais avec eux. J’ai porté moi aussi l’uniforme gris, de la même couleur que celui de mon maître. Nous sommes restés au front quatre longues années et, si la guerre avait continué, j’y serais encore. Je veux honorer ces hommes courageux qui sont morts pour leurs convictions. Quand j’ai perdu ma mère, je n’étais qu’un gamin. Et qui croyez-vous qui va agir pour remplacer en partie la mère disparue d’un petit garçon orphelin sinon ma vieille maîtresse ? Où qu’elle se trouve aujourd’hui et si elle pouvait me parler depuis ces terres bénies où sont rassemblés les morts sanctifiés, elle me dirait de voter pour ce monument. Et je voterai donc pour lui. Je veux qu’il soit connu dans le monde entier que mon vote est allé en faveur de ce monument à la mémoire des morts confédérés. »

Un vétéran noir faisant la leçon – et de quelle manière – à un jeune morveux blanc et haineux… À noter que six élus républicains noirs votèrent comme John F. Harris quand les élus nordistes – des Blancs – votèrent contre l’érection du monument. Mais ne cherchez pas ce discours dans les livres d’Histoire officiels : il n’y est pas.

N’y cherchez pas non plus l’histoire du révérend noir John Jasper. La voilà donc en deux mots. Jasper était né esclave en Virginie. Impressionné par sa foi profonde, son « maître », Samuel Hargrove, l’encouragea à étudier et à se fortifier dans ses croyances.

Pendant toute la durée de la guerre, Jasper va consacrer toute son énergie dans les hôpitaux militaires de Richmond, accompagnant les soldats gris – les Blancs et les Noirs – jusqu’aux portes du Ciel. Après la guerre, l’église baptiste où officiait John Jasper fut fréquentée par des Noirs et des Blancs. Quand Samuel Hargrove mourut, le révérend Jasper le cita régulièrement dans ses sermons :

« Souvent, quand je prêche, je sens que je fais ce que mon vieux maître me disait de faire. S’il était là, maintenant, je pense qu’il ouvrirait ses yeux noirs et bienveillants et dirait : C’est bien, John, continue comme ça, vole comme un ange et, où que tu ailles, enseigne aux hommes le Bonne Parole. Au revoir, mon vieux maître et, quand j’arriverai à mon tour dans la Cité du Ciel, je viendrai frapper à la porte de votre maison. »

Amen…

A. Sanders