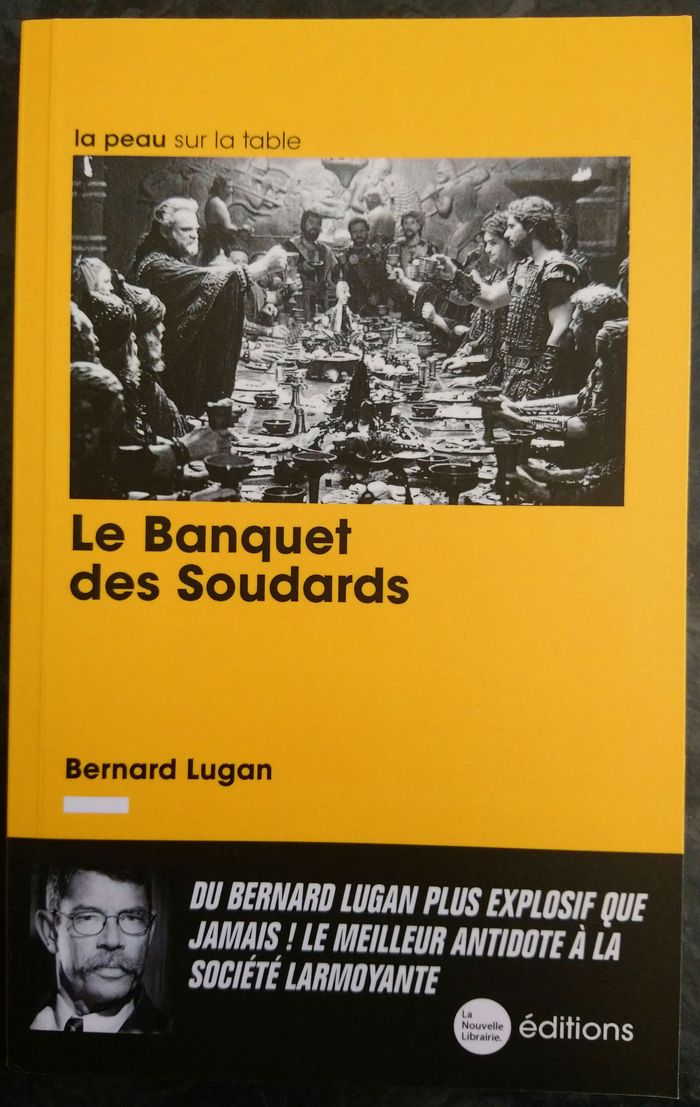

Le Banquet des Soudards - Bernard Lugan

- Détails

- Catégorie : Boutique enracinée

16,40 euros frais de port compris en suivi pour la France, sous enveloppe bulle. Paiement par PayPal ou virement bancaire. Nous contacter par messagerie :

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/boutiqueenracinee

ou https://t.me/boutiqueenracinee

McKinsey : Un scandale d'État ! Régis de Castelnau nous explique pourquoi !

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Rompre une lance pour la vérité

- Détails

- Catégorie : Décryptage

Au début de la Première Guerre mondiale, Lord Arthur Ponsonby s'est exprimé à la Chambre des Communes sur ce qu'il considérait comme un désir impossible d'équilibrer les forces en Europe. Cela conduirait, selon Ponsonby, à deux camps armés « se regardant en face avec suspicion, hostilité et haine... et faisant saigner les hommes pour payer les armements ». C'est là une bonne mise en scène qui correspond à ce qui nous arrive aujourd'hui, et le pacifiste avéré qu'est Ponsonby s'étonnerait sans doute que cette folie soit encore possible, même à l'ère des armes de destruction massive. « Mais », ai-je lu quelque part, « la représentation armée des entreprises d'armement, l'OTAN, a fait tout ce qui était possible pour mettre le feu à l'Ukraine jusqu'à ce qu'il y ait un incendie assimilable à une guerre ». Le journaliste belge Michel Collon a même qualifié l'OTAN « d'organisation criminelle ».

« Le Point » et la guerre russo-ukrainienne

- Détails

- Catégorie : Décryptage

28 MARS 2022

Nous avons publié une vidéo sur les dix principes de la propagande de guerre. Il nous a paru éclairant de rapprocher chacun d’entre eux au travers de la lecture du Point du 10 mars 2022 (n°2587).

Toutes les citations entre guillemets sont du verbatim.

Patrimoine de Macron, où sont passés les millions ?

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Redressement suite à non paiement de l'impôt sur la fortune, non déclaration d'une créance de 350 000 euros sur son épouse Brigitte, « claquage » de près de 1,5 millions d'euros en trois ans (un Smic par jour), déclaration peu crédible sur les honoraires perçus chez Rothschild and co lors d'une « deal » de 9 milliards d'euros conclu en 2012, depuis 2014, les déclarations de patrimoine et d'intérêt d'Emmanuel Macron suscitent beaucoup de questions. Etait-il réellement plus pauvre que Benoit Hamon et Nathalie Arthaud lors de la présidentielle de 2017 alors qu'il avait fait fortune au sein de la banque Rothschild ? A-t-il toujours dit la vérité sur son patrimoine ?

Enquête. 🎥 Réalisation : Jean-Baptiste Rivoire et Gauthier Mesnier

Le Grand Remplacement avec Macron

- Détails

- Catégorie : Macron, le représentant de commerce du fric roi

b.a.-ba Chamanisme - Thierry Piras

- Détails

- Catégorie : Boutique enracinée

16,50 euros frais de port compris en suivi pour la France, sous enveloppe bulle. Paiement par PayPal ou virement bancaire. Nous contacter par messagerie :

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/boutiqueenracinee

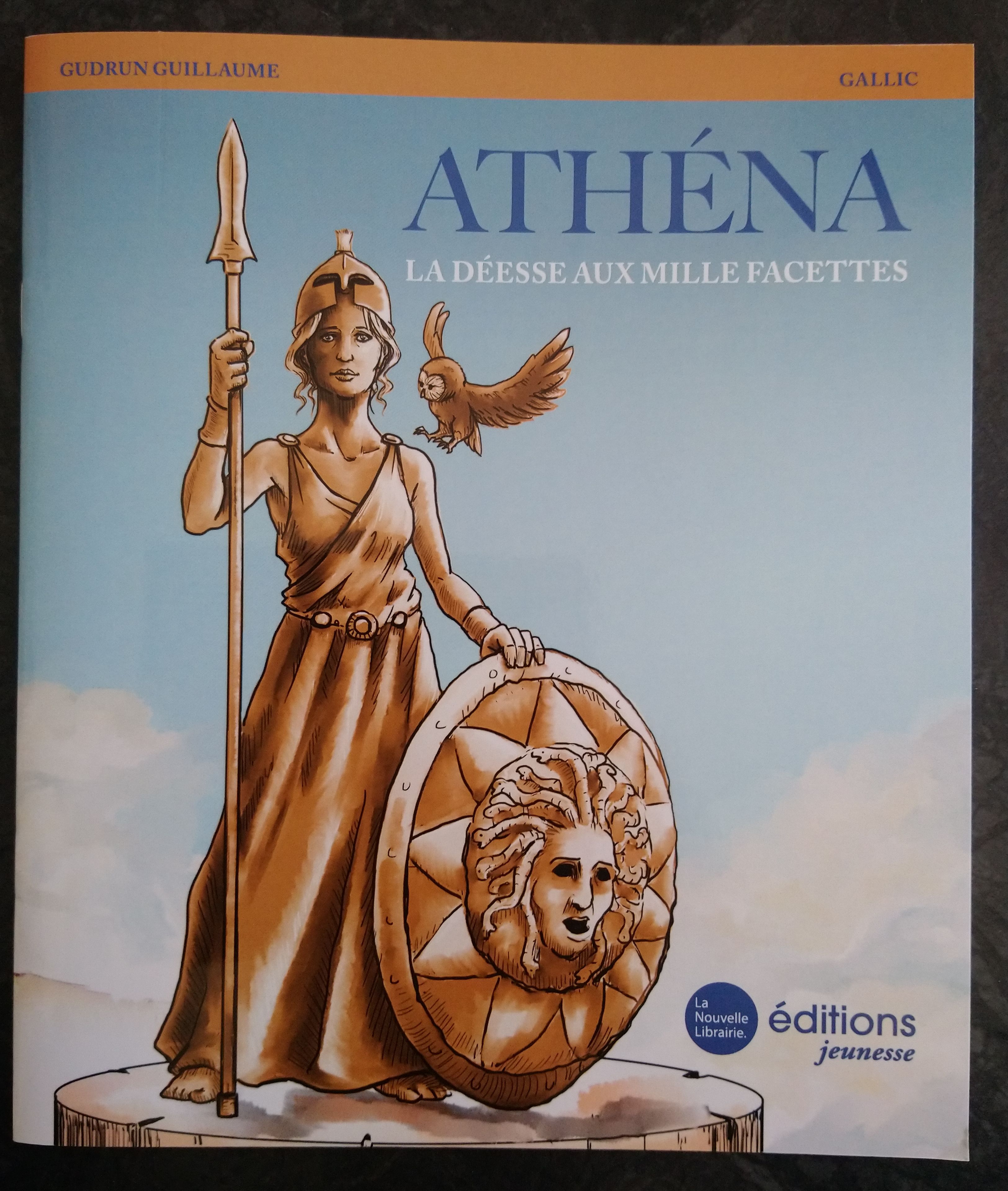

Athéna, la Déesse aux mille facettes

- Détails

- Catégorie : Boutique enracinée

12,72 euros frais de port compris en suivi pour la France, sous enveloppe bulle. Paiement par PayPal ou virement bancaire. Nous contacter par messagerie :

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/boutiqueenracinee

- Jean Thiriart : un professeur pour la Patria Grande ibéro-américaine

- La société totalitaire du spectacle

- Charles Prats : Ce que révèle l'affaire Mc Kinsey

- La bataille de Marioupol : au cœur des forces russes du Donbass

- Bulletin N°75. Suprématie militaro-économique russe, Biden, Pologne. 27.03.2022.

- Trois nouveautés chez Auda Isarn

- Le Grand Remplacement avec Macron

- BHAGAVAD-GÎTÂ : LE CHANT DU BIENHEUREUX - Présenté par Jean Haudry

- GODEFROY DE HARCOURT, SEIGNEUR NORMAND - JEAN MABIRE

- L’OTAN contre le Venezuela - Bruno Guigue et Michel Collon

Page 570 sur 858