L'homme qui a vendu l'Ukraine

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Volodymyr Zelensky est l'actuel président de l'Ukraine. Il a été élu lors d'une victoire écrasante en 2019 sur la promesse d'apaiser les tensions avec la Russie et de résoudre la crise dans les républiques séparatistes de l'est de l'Ukraine. Mais il n’a pas fait la moindre tentative pour tenir sa parole sur ces deux questions. Au contraire, il a considérablement exacerbé la crise interne de l'Ukraine tout en provoquant sans relâche la Russie. Zelensky a eu de nombreuses occasions d'aplanir les difficultés avec Moscou et d'empêcher le déclenchement des hostilités. Au lieu de cela, il a constamment aggravé la situation en suivant aveuglément les directives de Washington.

L’agenda du suicide occidental en profondeur

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

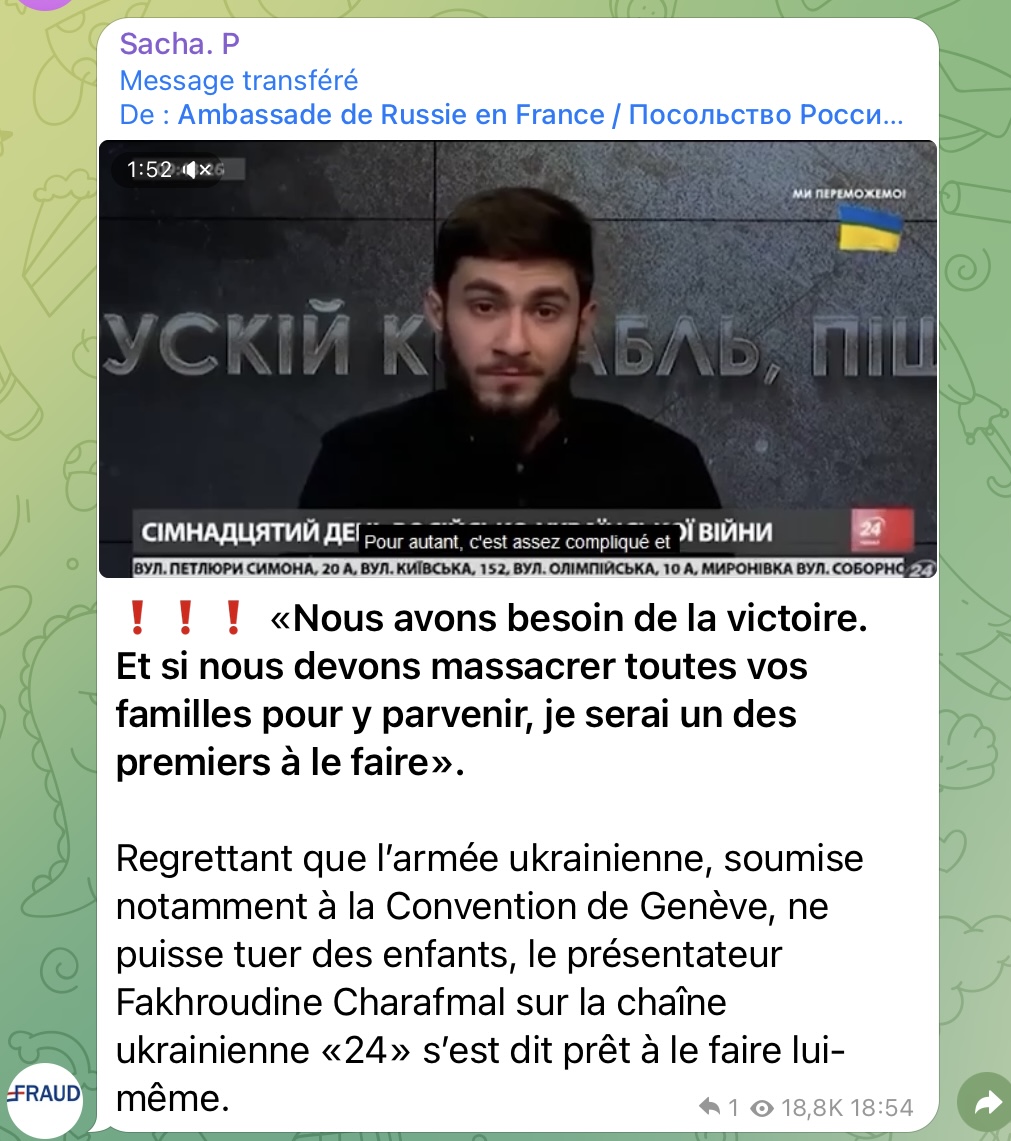

La décision du président russe d'ordonner une action militaire dans l'Ukraine voisine à partir du 24 février 2022 en a choqué plus d'un, y compris moi-même. La question qui se pose à ce stade, près de deux semaines après le début de l'action militaire des forces russes et autres en Ukraine, est de savoir ce qui a poussé la Russie à s'engager dans ce que les médias occidentaux décrivent comme une guerre d'agression unilatérale et injustifiée. Une menace publique proférée par le président ukrainien et comédien Volodymyr Zelensky le 19 février, lors de réunions avec des responsables de haut niveau de l'OTAN et d'autres participants à la conférence annuelle sur la sécurité de Munich, fournit un indice largement ignoré sur les actions de Moscou. En outre, des rapports plus récents faisant état de l'existence de nombreux laboratoires d'armes biologiques du Pentagone américain en Ukraine ajoutent aux menaces de fond. Moscou pensait-il que la Russie était confrontée à une réalité de type « do-or-die » [si tu ne fais rien tu es mort] ?

Lire la suite : L’agenda du suicide occidental en profondeur

Guerres de l’information, un regard sur les tragédies oubliées

- Détails

- Catégorie : Décryptage

Plutôt que de disséquer l’avalanche de fausses nouvelles sur le conflit russo-ukrainien ou russo-américain par procuration si on préfère l’expression, nous publions en tribune libre la traduction d’un article du 27 février 2022 paru sous la signature de Marina Montessano sur le blog du médiéviste italien Franco Cardini de l’université de Florence. Se replonger sur les précédentes guerres européennes qui furent aussi des guerres de l’information, avec leur lot de mensonges, permet de mieux appréhender le conflit actuel. Les sous-titres sont de notre rédaction.

Table des matières

La mémoire courte d’Ursula von der Leyen

Bombardements humanitaires sur Belgrade

Sans compter l’Irak

Des médias amnésiques

L’exemple géorgien et l’ami Saakashvili

Massacre d’Odessa en 2014

Les débuts de Maïdan

Un mystérieux Bryan

Quelques sources sur Maïdan

Un assaut sur le Parlement, mais démocratique

Lire la suite : Guerres de l’information, un regard sur les tragédies oubliées

Il n'y a pas de souveraineté sans multipolarité !

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

La crise en Ukraine a mis à nu une méthodologie de guerre qui n'était déjà pas si nouvelle et fut naguère utilisée par l'Occident libéral contre ses ennemis dans le monde : l'isolement par les sanctions. Les tentatives de noyade économique et politique sur la « scène internationale » nous incitent à renforcer la nécessité de promouvoir la multipolarité pour assurer la souveraineté !

Lire la suite : Il n'y a pas de souveraineté sans multipolarité !

- Construction d'un État totalitaire en Occident

- Le côté obscur des Lumières

- Poutine a tiré dans la tête du « roi dollar »

- "L'école d'aujourd'hui" (vidéo humour)

- L’Éclipse du sacré - Alain de Benoist et Thomas Molnar

- L’Ukraine fait un massacre de civils à Donetsk (âmes sensibles s'abstenir.....)

- CE QU’ON NE NOUS DIT PAS SUR « L’EUROPE DE LA DÉFENSE »

- Guerre de désinformation, de droite et de gauche, au service de l'OTAN

- Lorsque les Russes ont conquis la mer Noire

- Brève analyse de la politique étrangère américaine

Page 675 sur 989