Les Journalistes Vous MENTENT ! – Kalos face aux Manipulations

- Détails

- Catégorie : Démontage

KALOS ?

Créateur de vêtements et d'accessoires de qualité, aux valeurs fortes et aux références fines,

Notre nom KALOS caractérise nos créations, il provient de l'expression Kalos Kagathos, utilisée en grec ancien pour définir l’idéal d’une personnalité complète, harmonieuse de corps et d’esprit, compétente au combat comme en paroles, dans l’intellect comme dans l’action.

KALOS met également ses valeurs au cœur de sa production, pour en savoir plus sur nous, nos valeurs, motivations, processus et produits

Le site : https://kalos-france.com/

L’Algérie envahit les Champs-Elysées ! (Coupe arabe)

- Détails

- Catégorie : IMMIGRATION

L'Algérie a vaincu la Tunisie dans le cadre de la coupe arabe de la FIFA 2021 ce mercredi 15 décembre. De 16h à 1h du matin, la préfecture de Paris a décrété l'interdiction de l'avenue des Champs-Elysées et des abord de l'Arc-de-Triomphe au supporters de l'équipe algérienne.

Le week-end dernier, ceux-ci avaient bloqué l'avenue, et s'étaient confrontés aux forces de l'ordre. Un individu, par exemple, avec un drapeau algérien s'était hissé sur le capot d'un véhicule de militaires du dispositif Sentinelle pour agiter son étendard. Malgré l'arrêté préfectoral, les supporters algériens ont pu atteindre les Champs-Elysées de 22h jusqu'à 1h, bloquant la circulation de façon sporadique.

Nous les avons rencontrés.

IMMIGRATION, L’ASSIMILATION IMPOSSIBLE

- Détails

- Catégorie : IMMIGRATION

Avec Alain DE BENOIST

Q : Le débat sur l’« intégration » des immigrés s’enlise depuis des décennies, ne serait-ce que parce qu’il n’est jamais précisé à quoi il s’agit de s’intégrer : à une nation, à une histoire, à une société, à un marché ? C’est dans ce contexte que certains préfèrent en appeler à l’« assimilation ». Il y a deux mois, le magazine Causeur consacrait tout un dossier à cette notion en titrant, en première page : « Assimilez-vous ! » Ça vous inspire quoi ?

COMMENT MACRON A PU DÉPENSER UN SMIC PAR JOUR PENDANT 3 ANS _

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Pour info...

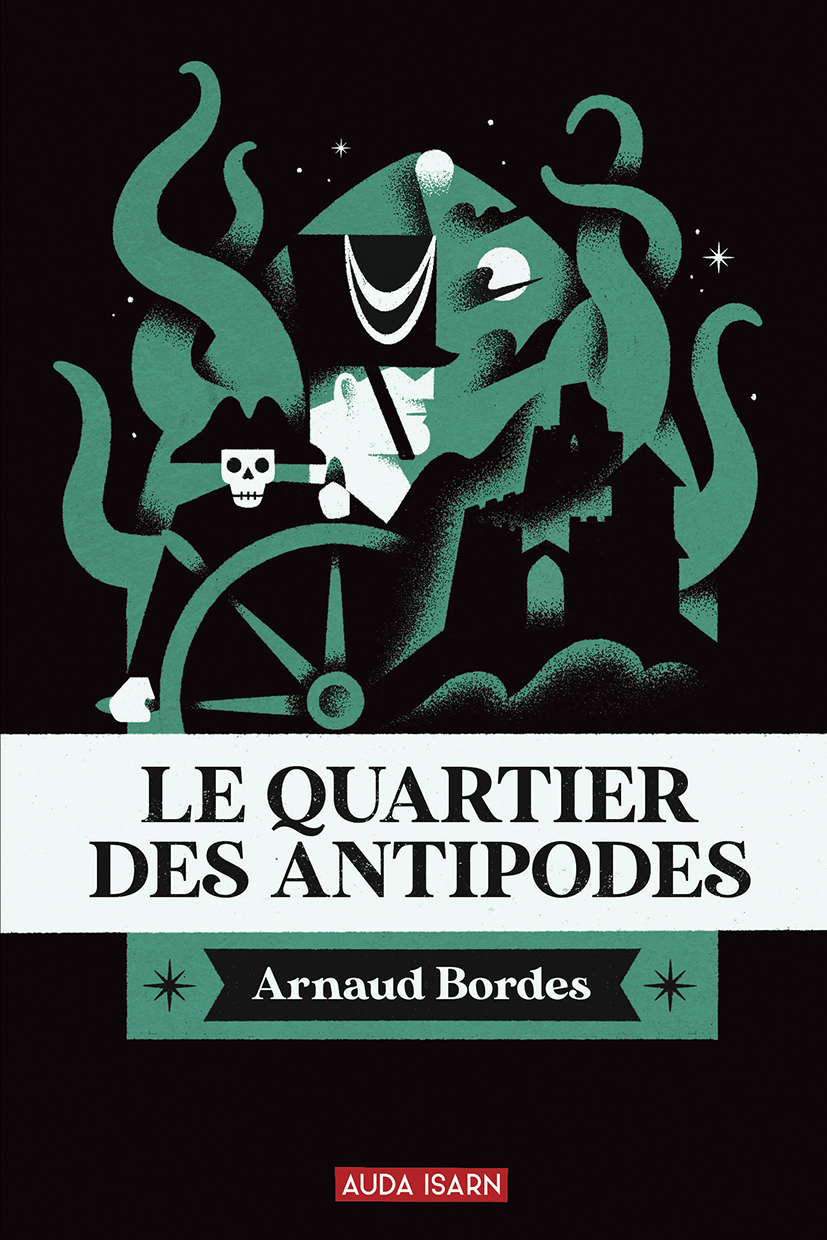

Trois nouveautés AUDA ISARN

- Détails

- Catégorie : ACTUALITE

N'Y ALLEZ PAS

Il y a des soldats, des gentilshommes de fortune, des chefs de la Brigade de sûreté, des coureurs des bois… Et tous, des ruelles sombres de Paris aux Indes orientales, des déserts égyptiens aux steppes enneigées de Russie, de la Prusse aux Honduras, en passant par le Yorkshire et autant de champs de bataille, se souviennent et se racontent.

15 euros

Ces quatre nouvelles nous plongent au cœur des atmosphères les plus sombres, dans ces contrées profondes, situées hors du temps et guettées par l’oubli. Là-bas aussi, les situations peuvent dégénérer et déboucher sur les plus tragiques issues.

12 euros

Dans ce fumetto (BD italienne des années 1970) Hessa opère sous la fausse identité d’une botaniste pour supprimer un agent anglais. Las, l’affaire se complique car le monstre du Loch Ness se met de la partie. Traque d’un agent de la Perfide Albion, charmes d’Hessa et de ses donzelles alliés à ceux de la romantique Écosse, avec ce si captivant mystère du Serpent lacustre le plus célèbre au monde, rien ne manque pour pimenter cette nouvelle aventure highlandaise de la plus jolie des SS.

12 euros

Ces trois livres sont à commander par chèque ou sur notre site (le port est offert) : https://reflechiretagir.com/editions/auda-isarn/

Contact :

Le temps des dolmens

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

Jean Guilaine, membre de l'Institut, professeur émérite au Collège de France (chaire « Civilisations de l’Europe au Néolithique et à l’âge du Bronze »), nous guide sur les sites des dolmens des Fades et de Saint-Eugène, dans l'Aude.

- La bataille culturelle contre le progressisme: elle ne peut être menée avec des prémisses communes à ce même progressisme!

- La fin du mythe de l'Amérique

- Alfred Herrhausen: assassiné par les ennemis de l'Europe?

- Assange bientôt extradé avec la complicité de la Grande-Bretagne

- Vers un renouveau du conservatisme ? (Armin Mohler)

- Submersion migratoire de l'Europe: pourquoi ils ne feront rien contre...

- Non-sens politico-sémantique par Georges FELTIN-TRACOL

- B-A-BA DE LA DEMOCRATIE POUR LES ANTIFA ANCIENS ET MODERNES

- L'Europe, une civilisation politique ?

- Les thèmes de la géopolitique et de l’espace russe dans la vie culturelle berlinoise de 1918 à 1945 par R. Steuckers

Page 612 sur 858