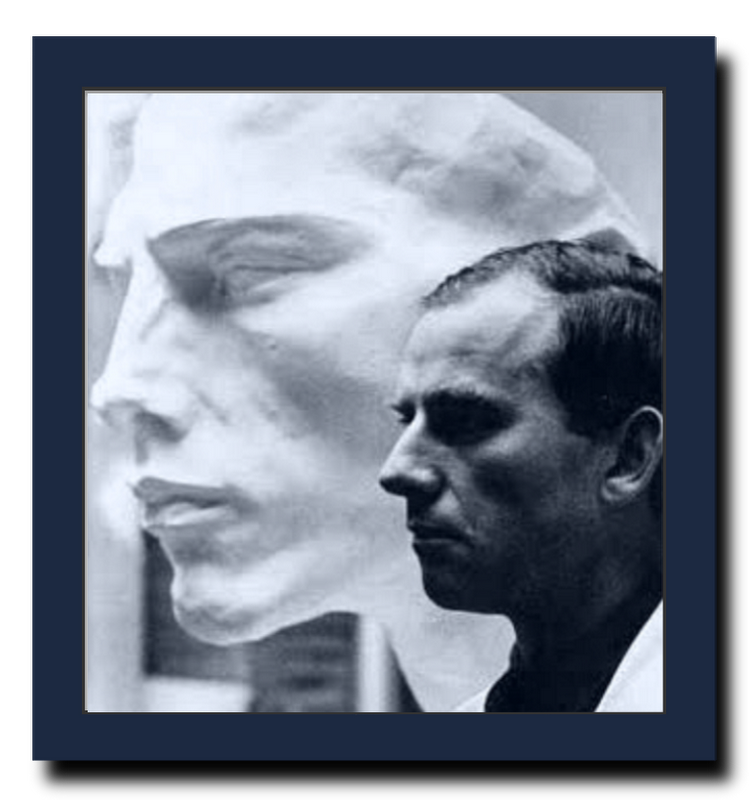

C’est à deux pas de la place Pigalle, dans une petite maison romantique qu’habite Arno BREKER. En gravissant les marches de l'escalier, je me remémore tout ce qu'on a pu dire ou écrire sur cet artiste depuis qu'il est célèbre. J'en viens à me demander qui est véritablement cet homme dont la presse officielle nous dit aujourd'hui si peu de bien. Je vais bientôt être fixé: Arno Breker est devant moi sur le seuil de sa porte.

Aussitôt je suis frappé par la cordialité de mon interlocuteur. Robuste, solide sur ses jambes, il donne une impression à la fois de puissance et de douceur. Son visage, front dégagé, sourcils fournis, regard clair, est empreint de fermeté et d'une grande dignité qui inspire le respect.

Nous nous installons dans un assez grand studio dont les murs sont ornés de compositions de l'artiste. Arno Breker parle un français impeccable, employant toujours les termes les plus appropriés. Devant nous, sur une table basse, se trouvent un magnétophone, et plusieurs numéros de Découvertes. Une simple pression du doigt, et les bobines se mettent à tourner: l'entretien peut commencer!

UNE EXISTENCE GÊNANTE

— Est-ce que vous pourriez, cher Maître, vous présenter aux lecteurs de Découvertes?

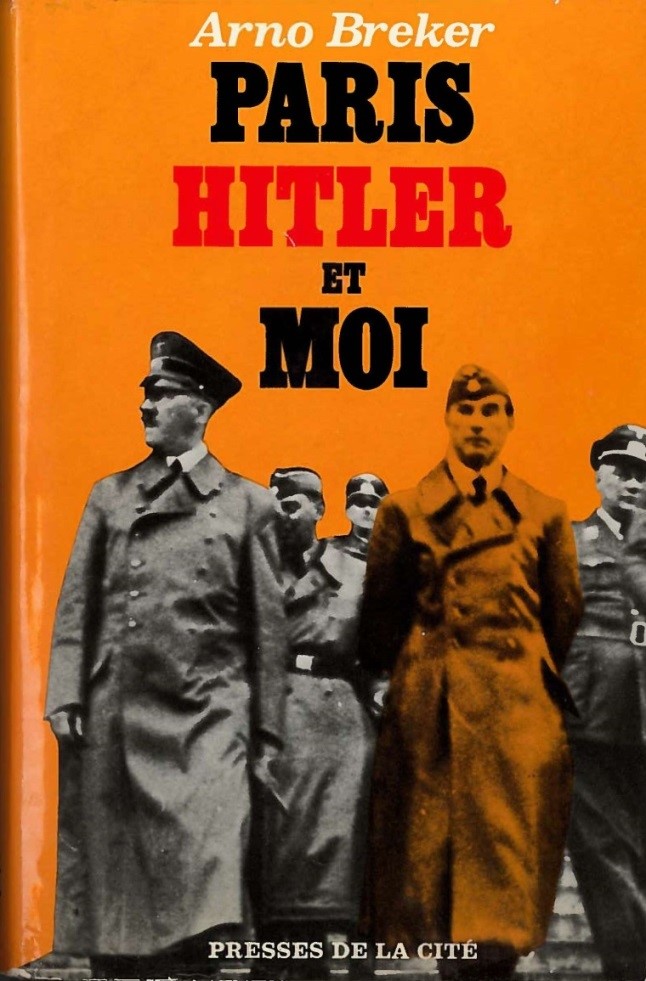

— Bien sûr! Ici Arno Breker! En lisant mon livre: «Paris, Hitler et moi» vous pouvez suivre ma vie. Je suis venu pour la première fois à Paris en 1923, à cette époque il était encore très difficile de venir en France... Je suis Rhénan et la Rhénanie était occupée par les troupes françaises; je suis retourné à Paris en 1924, puis en 1925 pour m'y installer jusqu'en 1934. Comme vous le voyez, j'aime beaucoup Paris. Ainsi que la France d'ailleurs. J'ai été séduit, depuis ma jeunesse, par la culture française. Mon grand désir était de vivre à Paris; hélas la première guerre mondiale a brisé ce rêve!

— Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre?

— Ah! Ecoutez! Ma première femme était grecque; nous n'avons pas eu d'enfants ;elle est morte dans un accident d'automobile.

Je me suis remarié et nous avons eu deux enfants: un fils (onze ans) et une fille (huit ans). Alors, comme je suis souvent attaqué par la presse, parce que j'ai travaillé à l’«époque maudite», j'ai voulu montrer à mes enfants que je n'étais pas un criminel. C'est pour cette raison que j'ai écrit mes Mémoires. Du reste mes amis de Paris m'ont toujours poussé à le faire, ils pensent que je suis un témoin de l'époque, un témoin qui ne craint pas de décrire la situation comme elle l'était réellement. Il est cependant regrettable que mon livre ait été amputé de quelque cent-cinquante pages. Cela m'a un peu surpris. De même que l'agencement du livre lui-même. Voyez-vous, je ne l'imaginais pas tout à fait comme cela...

Je tiens à être sincère, même si cela doit me valoir quelques nouveaux tracas.

— Vous avez dit un jour: «Pour cinq ans de commandes officielles, vingt-cinq ans d'oubliettes.» Pourriez-vous évoquer votre situation au lendemain de la deuxième guerre mondiale?

— A la fin de la guerre, on était complètement écrasé. Je n'ai pas besoin de vous rappeler notre situation à nous, Allemands, en 1945. C'était l'enfer! J'avais quitté Berlin, mes ateliers... J'avais tout perdu, tout ce que je possédais, ma bibliothèque, ma collection de tableaux (dont beaucoup m'avaient été offerts par mes amis, peintres français)... Alors, je me trouvais devant rien, subissant complètement les événements. Je suis tombé malade et j'ai dû rester en clinique plusieurs mois.

J'ai recommencé à travailler progressivement vers 1948, mais je n'ai jamais pu recevoir de véritables commandes. Je n'avais rien à faire. Un de mes amis qui a une affaire d'assurances en Rhénanie m'a prié de l'aider, comme architecte. J'ai ainsi travaillé pendant quinze ans. J'ai abandonné l'architecture il y a seulement quatre ans. Depuis, je fais des portraits et des petites statuettes. Mais aujourd'hui encore, je suis pour l'Allemagne une existence gênante, une sorte de fantôme qu'on écarte. Quelques amis m'ont heureusement aidé. Mais l'avenir n'est pas rose... C'est pour moi très difficile de nourrir ma famille...

En prononçant ces derniers mots, Arno Breker a baissé la voix. Son regard se durcit... Je sens en cet homme une grande émotion, une profonde tristesse.

J'ÉTAIS ENTIÈREMENT LIBRE...

— Votre livre s'intitule: «Paris, Hitler et moi». Avez-vous bien connu Hitler?

— Bien connu, c'est peut-être trop dire. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1936, après les Olympiades où j'avais reçu la médaille d'argent du Concours artistique. Hitler avait invité tous les lauréats à la Chancellerie, c'est là qu'on m'a présenté au Führer. A cette époque, je venais de quitter Paris où j'avais pourtant une brillante situation, répondant ainsi aux souhaits de mes amis, parmi lesquels le grand impressionniste Liebermann et l'historien d'art Wilhelm Hausenstein... Quand je suis arrivé à Berlin, je me suis trouvé assez désemparé. La presse était hostile à mon égard. J'étais marié à une Grecque, qu'on supposait juive, et je venais de Paris! Quand on m'a présenté à Hitler, il m'a dit: «Ah! c'est vous qui faites des copies d'après la sculpture grecque!» J'étais fort étonné d'entendre une chose pareille sortir de sa bouche, parce que c'était textuellement ce que la presse me reprochait. Je lui répondis:

«Non, non, vous vous trompez, Monsieur, mes statues ne sont pas des copies de sculptures grecques, ce sont des copies d'après nature... J'ai eu comme modèles deux athlètes magnifiques qui m'avaient été présentés par le Président des Olympiades, le Dr. Theodor Lewald...» Hitler m'a écouté, puis il s'est éloigné sans rien dire.

La deuxième fois que je l'ai rencontré, c'était lors de l'inauguration de la nouvelle Chancellerie, en 1939. En novembre 1938, Speer, qui supervisait tous les travaux de construction à Berlin, m'avait invité à lui rendre visite. Il me reçut peu de temps; c'était un homme très occupé et il n'aimait pas laisser une question en suspens. Il m'informa qu'on avait organisé un concours de sculpture pour la nouvelle Chancellerie dont il réalisait l'architecture. Les résultats n'étaient guère encourageants. Hitler lui avait alors dit: «Essayez donc avec Breker! On verra ce que cela donnera.» Speer me montra donc, dans le plus grand secret, les maquettes de la Chancellerie... J'étais fort intéressé; cette architecture me plaisait. «Voilà, me dit-il, il y a deux emplacements, l'un à gauche, l'autre à droite, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Quinze jours plus tard, je retournai chez Speer, avec les deux maquettes. Il les vit, et ne dit rien. Deux jours plus tard, il m'apprenait que le Führer était tellement satisfait de mon projet qu'il voulait également me confier la réalisation d'une grande fontaine.

A cette époque, je voyais aussi pour la première fois les prodigieux plans de la rénovation de Berlin. Des travaux gigantesques! Un peu comme Hausmann ici à Paris. Ce devait être l'œuvre de toute une génération! La fontaine qui m'était commandée mesurait sur le plan cent-trente mètres de diamètre! J'ai eu aussi cette commande, et sans sacrifier mon indépendance, sans jamais être prisonnier d'aucune directive, comme pour la Chancellerie! J'étais entièrement libre! Il faut le dire.

Arno Breker insiste bien sur ce dernier point, il y attache une grande importance:

— On me dit toujours: «Vous avez travaillé pour le parti nazi, avec des consignes, des interdits...» C'est stupide! Hitler avait un tel respect à mon égard qu'il n'aurait jamais osé me donner la moindre directive pour mon travail. Il ne se posait pas la question de savoir si l'art de untel ou de untel correspondait ou non à ses propres conceptions; seule la qualité comptait... C'était du reste un homme parfaitement doué, un tempérament d'artiste, un excellent dessinateur... En temps normal, il aurait probablement fait la carrière d'un artiste et non pas, comme l'ont dit, celle d'un peintre... en bâtiment!

— Ce que vous dites est important. Certains critiques d'après-guerre prétendent en effet que votre art était un art de commande, et votre travail un travail de fonctionnaire...

Arno Breker m'interrompt avec vivacité:

— C'est absolument ridicule! Hitler était moins dictateur vis-à-vis de moi qu'un curé qui demande à un artiste d'exécuter une Sainte-Marie pour son église. D'ailleurs, Hitler a pendant quelque temps, montré une certaine réserve envers moi. Lors de la visite de Paris, il me prit un instant à part. C'était pour s'excuser de m'avoir «maltraité» pendant des années à cause de dénonciations qu'il recevait. «Aujourd'hui, je viens de comprendre que tout était faux!» me dit-il.

SOUS LE «RÈGNE DE LA BARBARIE»

— On dit souvent que l'époque nationale-socialiste a été pour l'Allemagne une période d'obscurité totale au point de vue artistique et littéraire, le règne de la barbarie. Qu'en pensez-vous?

— C'est ridicule et insensé. Il faut apporter quelques précisions. Au lendemain de la première guerre mondiale, la situation était fort dure pour tout le monde. Nous étions en pleine inflation et les conséquences du Traité de Versailles nous étaient très pénibles. En 1930, nous avions près de huit millions de chômeurs. L'Allemagne était par terre, complètement par terre, offerte au communisme. L'Allemagne se balançait sur un fil. A cette époque, j'étais à Paris. Je me souviens avoir reçu la visite du chef de Cabinet de Brunning: «II n'y a rien à faire, me dit-il, le gouvernement français ne veut pas comprendre notre situation... Nous allons tout droit vers le communisme ou vers le national-socialisme!»

Il avait raison. Hitler est arrivé au pouvoir et, on l'oublie trop souvent aujourd'hui, par des moyens démocratiques!

Pendant ces années, les artistes, la très grande majorité des artistes, s'étaient trouvés dans une situation pénible. Dans le domaine de la peinture, par exemple, c'était le règne absolu de l'expressionnisme ; tout le reste était méprisé, ignoré. La plupart de ces artistes délaissés devinrent alors de fervents nationaux-socialistes, pour protester contre cette situation intenable, contre la dictature de quelques marchands de tableaux! Ainsi l'avènement du national-socialisme provoqua le déclin du courant expressionniste. D'autres artistes purent alors se révéler.

A la fin de 1943, Hitler avait décidé de me confier la direction des Arts en Allemagne. Il me dit ouvertement que la campagne contre «l'art dégénéré» était une erreur fondamentale; j'étais pour lui le seul homme qui put remettre les choses au point. Assez surpris, et très flatté, je lui répondis: «Ecoutez, mein Führer, je ne puis vous répondre sur le champ, il me faut réfléchir...» Quinze jours plus tard, nous nous rencontrions de nouveau. J'avais préparé une note où j'expliquais à quelles conditions j'accepterais la charge qui m'était proposée. Ma première condition était:

«Hoffmann ne doit occuper aucune fonction dans mon service.» Cet homme n'avait d'ailleurs pas de place officielle, c'était un photographe, fort intelligent mais aussi très intrigant. Hitler, considérant ma première exigence m'objecta: «Voyons, qu'est-ce que vous me dites-la, ce n'est pas sérieux! Vous connaissez Hoffmann... Il ne représente aucun danger pour vous!» «Si, mein Führer, à aucun prix je ne pourrais travailler dans une atmosphère de contrainte...»

— Il y a donc eu une production artistique et littéraire notable à cette époque?...

— Sans aucun doute !

Tenez, dans le domaine du cinéma, par exemple, on a produit tout une série d'excellents films, dont quelques-uns resteront (ou devraient rester!) comme d'authentiques chefs-d’œuvre dans l'histoire du septième Art.

Si un metteur en scène tel que Lang a quitté l'Allemagne, au regret de Hitler d'ailleurs, beaucoup d'autres l'ont remplacé, et avec autant de talent.

Parmi tant d'œuvres marquantes on peut citer: «Victoire à l'Ouest», de Walter Rutmann, qui était un réalisateur d'avant-garde. Son «Deutsche Panzer» est aussi remarquable... Rutmann mourut des suites de ses blessures sur le Front de l'Est.

Veit Harlan est un des noms représentatifs de cette époque. Parmi ses meilleurs films: «Le Juif Süss», «Le grand Roi», «La Ville dorée».

Pabst, réalisateur de «Quatre de l'Infanterie», revint en Allemagne à la veille de la guerre et tourna plusieurs films, dont «Paracelsus».

Vous connaissez certainement «Les Aventures fantastiques du baron de Münchhausen» de Josef Von Baky. C'est une grande réalisation en couleur très étonnante.

Et Leni Riefenstahl, cette femme merveilleuse, avec son immortel chef-d’œuvre: «Les Dieux du Stade»!

Et les excellents documentaires (Hitler-Junge, Quex, Kruger), et l'extraordinaire Rembrandt, de Hans Steinhof !

Et les comédies musicales de Willy Forst.

Et les sensationnels documentaires scientifiques de la UFA, qui passionnaient les spectateurs du monde entier...

Nous avions à ce moment-là une pléiade de grands acteurs: Emil Jannings (le protagoniste de «Der Herrscher» — Le Dominateur) ; Heinrich George, l'acteur du «Maître de Poste» (un des plus grands succès du cinéma allemand, en pleine guerre, non seulement en Allemagne mais dans d'autres pays), qui mourut prisonnier des troupes soviétiques. Zarah Leander (qui était suédoise). Hans Albers, le héros de «Münchhausen». Kristina Soderbaum, l'héroïne de «La Ville dorée». Et Marika Rök, la grande artiste du film musical «La Femme de mes rêves», qui fut également un des plus grands succès cinématographiques, en pleine guerre, non seulement en Allemagne mais dans d'autres pays...

— Et quant aux Beaux-Arts?...

—A l'exception de Belling, tous les sculpteurs ont continué leur travail en Allemagne. Le seul peintre a avoir quitté son pays fut Beckmann. Mais c'était un homme fortuné qui avait beaucoup de relations dans le monde, et son départ n'a pas dû lui poser tellement de problèmes. On avait certes donné des ordres selon lesquels un certain nombre d'artistes ne devaient plus travailler... Ils ont travaillé tout de même. Le peintre Hofer, qui fut parmi les premiers attaqués par le national-socialisme, a toujours fait son possible pour obtenir des commandes de l'Etat. Ça n'a pas marché; il est donc resté à l'écart mais il a continué tranquillement à peindre ses tableaux, même pendant la guerre, avec de la peinture à l'huile française (que l'on ne trouvait plus en Allemagne), et sur des toiles françaises...

— Mais c'est sans doute dans le domaine musical que nous trouvons le plus bel exemple de la «barbarie nazie»?...

— En effet !... Je puis citer sur ce point le témoignage d'un auteur peu suspect de complaisance envers l'Allemagne de cette époque, dans un gros ouvrage sur le national-socialiste: «Contrairement aux écrivains, la plupart des grandes figures du monde musical allemand choisirent de rester dans l'Allemagne nazie, et même prêtèrent leur nom et leur talent à l'Ordre nouveau.» Wilhelm Furtwaengler, l'un des plus grands chefs d'orchestre de notre siècle, resta... Richard Strauss demeura lui aussi, et même devint pendant un temps président de la Chambre de musique du Reich... Walter Gieseking... Wilhelm Kempff... Herbert von Karajan...

L'Orchestre Philarmonique de Berlin était applaudi dans le monde entier, et l'Opéra de Berlin était au premier rang des grandes formations symphoniques...

Peu d'écrivains émigrèrent, quoi qu'en dise notre auteur. Si Thomas Mann, Zweig, Zuekmayer quittèrent l'Allemagne, Ernst Jünger, Ernst Wiechert; Gerhart Hauptmann et bien d'autres continuèrent d'y travailler. Le monde de l'Edition était prospère. Je connaissais d'ailleurs bien l'éditeur Fischer, qui poursuit actuellement une très belle carrière...

A ce moment, la sonnerie de la porte d'entrée retentit. Arno Breker se lève et accueille son ami André Leduc. Le grand champion cycliste (vainqueur de Paris-Roubaix, Paris-Tours et de plusieurs Tours de France). Dans l'une de ses œuvres, Arno Breker s'est inspiré du coureur: il s'agit du «Guerrier blessé». Le guerrier, c'est André Leduc après une chute dramatique dans le Tour de France. La photographie de l'œuvre passe entre nos mains. L'attitude saisie par l'artiste est poignante.

Nous reprenons notre entretien.

— Un épisode m'a frappé dans votre livre, entre beaucoup d'autres choses: la rencontre du capitaine de l'équipe grecque et de Hitler, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin en 1936...

Ah oui! Loues Spiridou était âgé à l'époque de soixante-dix ans. Il avait été un grand champion de Marathon et il était encore assez vert. J'avais fait son portrait. II était tombé amoureux de notre femme de chambre et ils ont même eu un enfant!

C'était un berger, très cultivé et au courant des événements politiques. Quand il s'avança pour remettre à Hitler le rameau d'olivier symbolique, il était très ému mais il se ressaisit rapidement. Il n'en finissait pas de parler! Le traducteur était affolé, car ce que disait Spiridou ne concordait pas avec le papier préparé. Hitler était d'ailleurs séduit par la franchise de cet homme.

Ces Olympiades ont été pour tous ceux qui y ont assisté un souvenir inoubliable. On a malheureusement aussi colporté bon nombre de mensonges à ce propos. Par exemple, j'ai encore entendu dire récemment que Hitler aurait refusé de serrer la main du grand athlète américain Jesse Owens, quatre fois champion olympique. C'est ridicule, et tout à fait faux! Hitler a félicité en personne tous les champions. J'étais un peu au-dessus de lui, et je pouvais voir ce qu'il faisait, tout de même! C'est une légende que l'on a fabriquée. Il régnait une grande camaraderie entre les équipes et en particulier entre les Allemands et les Américains.

A suivre…