Nous avons reçu de Dominique Venner, incarcéré pour raisons politiques, une lettre à propos de l'ouvrage récent de Maurice Bardèche « Qu'est-ce que le fascisme ? » l’opinion sur ce sujet de quelqu'un qui s'est engagé dans l'action politique nous a paru intéressante.

La naissance d'un nouveau phénomène révolutionnaire est inscrite dans les faits.

Plus de quinze années se sont écoulées depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Les mystifications, haines, préjugés nés de la guerre et de l'épuration, ont perdu de leur âpreté. La nouvelle expérience gaulliste, se greffant sur le drame algérien a balayé la confusion née des années d'occupation. Les défenseurs de l'héritage national, quelle qu'ait été leur attitude pendant la guerre, sont désormais tous dans le même camp. La plupart de leurs adversaires sont en face. Le communiste et l'affairiste ne sont plus des patriotes. Le militant national n'est plus nécessairement un traître. Tel colonel, Compagnon de la Libération, défend l'intégrité du territoire aux côtés d'un journaliste qui fut partisan de la « Révolution nationale ». Ils combattent tel apologiste de la collaboration passé au service de la haute finance et tel ex-résistant qui couvrait de tricolore son progressisme. Plus de mélange, plus de masque, la guerre d’algérie a mis fin aux équivoques.

Quand bien même une propagande massive voudrait replonger les Français dans les haines du passé, elle serait sans prise sur la jeune génération. Les affaires anciennes ne la concernent pas. Les jeunes s'intéressent au présent et à l'avenir. Ni l'un ni l'autre ne s'annoncent bien, ils ont raison d'en rendre responsables les générations précédentes. Le temps est loin où Lucien Rebatet se plaignait de « ces auditoires de nationaux toujours les mêmes, bons et placides bourgeois, dames en chapeaux convenables de la rue du Bac, demoiselles légèrement prolongées éprises de belles lettres... » Le gouvernement doit ouvrir des prisons et des camps de concentration pour les « activistes » mineurs ; chaque jour plusieurs sont arrêtés. Les futurs chefs de l'Armée font leurs classes en prison. Et ce n'est que la petite avant-garde de la vague qui déferlera dans les années à venir. Qui leur donnera un but, un grand dessein à réaliser ? Qui leur donnera un travail, un logement ? Ils devront les conquérir contre une société inapte à les recevoir et qui, dès maintenant les observe avec crainte.

Ils sont à la fois combattants d'aujourd'hui et de demain. Ils ne comprennent pas toujours certains de leurs frères aînés que dresse la révolte contre l'injustice ou ce qu'ils croient être la fatalité : officiers trahis, pieds-noirs sacrifiés, petits professionnels livrés aux « gros ». Ce sont des honnêtes et des braves. Mieux que d'autres ils ont servi leur pays, jusqu'aux dernières limites du sacrifice pour certains. Et leur pays semble les rejeter, en faire des parias. Ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas chercher l'explication de leurs maux. Ils se révoltent. Ils comptent sur l'action pour se venger.

L'action est toujours possible, il est moins simple d'en assurer le succès. Surtout dans une lutte révolutionnaire, combat à mort contre un adversaire tout-puissant, madré, expérimenté, qu'il faut combattre plus par les idées et l'astuce que par la force. Il est cependant fréquent d'entendre opposer l'action et la pensée. C'est croire à la spontanéité de l'action révolutionnaire.

Et l'on cite comme exemple la révolution fasciste en Italie. On oublie qu'à la fondation des « fascios » en 1919, Mussolini combattait depuis plus de quinze ans comme agitateur et journaliste. On oublie surtout que les conditions de la lutte en Italie après l'armistice de 1918 et celles de la France d'aujourd'hui, n'ont aucun point commun.

En Italie, comme dans les autres nations européennes, le pouvoir d'Etat était d'une extrême faiblesse, bien incapable d'imposer sa loi aux factions armées qui se disputaient le pays. L'Etat devait traiter tour à tour avec ces véritables armées politiques. En octobre 1922, l'armée des « chemises noires » pesa un peu plus lourd et s'empara de l'Etat. Aujourd'hui, les régimes « libéraux » d'Occident sont caractérisés par une caste nombreuse de privilégiés, agents de groupes financiers, qui détiennent l'ensemble des leviers politiques, administratifs, économiques, et sont unis par une étroite complicité. Ils s'appuient sur un gigantesque appareil administratif qui encadre rigoureusement la population, tout spécialement grâce aux réglementations sociales. Ils détiennent le monopole du pouvoir politique et du pouvoir économique Ils contrôlent la presque totalité des moyens d'information et sont maîtres des esprits. Ils se défendent grâce à d'innombrables forces de police. Ils ont transformé les citoyens en moutons dociles. Seules les oppositions fictives sont tolérées.

A la fin de la première guerre mondiale, la révolution communiste était une menace immédiate pour toutes les nations d'Europe. Le danger détermine toujours un mouvement de défense : les mouvements fascistes en profitèrent. Seule force capable de s'opposer à la violence des Rouges, le fascisme reçut de puissants appuis et l'adhésion massive de partisans. Aujourd'hui, le « soir du grand soir », les soviets d'usine et les tchékas appartiennent à l'Histoire. Les communistes d'Occident se sont embourgeoisés, ils font partie du décor, ils sont les plus fermes défenseurs du « régime ». « L'homme-au-couteau-entre-les-dents » n'est plus le communiste mais le nationaliste. Quant à la Russie, les capitalistes y voient un nouveau marché.

Au contraire de la première moitié du XXe siècle, la satisfaction des besoins matériels élémentaires semble à portée de main pour tous. Les soupes populaires, les grèves sauvages sont oubliées. Sinon quelques catégories minoritaires menacées, la grande masse des salariés est convaincue d'avoir plus à perdre qu'à gagner à vouloir arracher par la violence ce que les revendications pacifiques et le temps lui donneront inéluctablement. Le carcan des lois sociales et le chantage du crédit font le reste pour lui retirer toute combativité.

Le sens de l'intérêt général, le courage civique et politique, sont aujourd'hui le fait d'une très petite minorité calomniée, injuriée, à laquelle on refuse les moyens légaux d'expression.

Rien n'est moins spontané que la conscience révolutionnaire. Le révolutionnaire est entièrement conscient de la lutte engagée entre le nationalisme, porteur des valeurs créatrices et spirituelles de l'Occident et le matérialisme sous ses formes libérale ou marxiste… Il est libéré des préjugés, des contre-vérités et des réflexes conditionnés par lesquels le « régime » se défend. L'éducation politique qui permet de s'en affranchir, s'acquiert par l'expérience personnelle, bien sûr, mais surtout à l'aide de l'enseignement que seule l'étude permet de dégager. Sans cette éducation, l'homme le plus courageux, le plus audacieux, n'est qu'une marionnette manipulée par le « régime ». Au gré des circonstances, on tire les ficelles qui régleront son comportement. Ficelle patriotique, anticommunisme aveugle, menace fasciste, légalisme, unité de l’Armée, etc... Par une propagande permanente, à sens unique, à laquelle chacun est soumis dès l'enfance, le « régime » sous ses multiples aspects, a progressivement intoxiqué les Français. Toutes les nations à direction démocratique en sont là. Tout esprit critique, toute pensée personnelle est détruite. Il suffit que soient prononcés les mots-clef pour déclencher le réflexe conditionné prévu et supprimer tout raisonnement.

La spontanéité laisse subsister le réflexe conditionné. Elle ne conduit qu^à la révolte si facile à désamorcer ou à détourner par quelques concessions de surface, quelqu'os à ronger ou quelque changement de décor.Ainsi fut-il fait maintes fois avec les Fran-çais d'Algérie, l'Armée et les « nationaux », plus particulière-ment le 13 mai. Ainsi a-t-on jugé les révoltes paysannes de l'été 1961.

Devant un danger vital, il est possible de dresser un front de défense. La résistance à la fin de la dernière guerre et l'O.A.S. en sont des exemples. L'issue du combat étant une question de vie et de mort, la lutte physique contre la force physique de l'adversaire immédiat peut être totale, sans pitié. Dès que le péril semble conjuré, le front explose en multiples clans, tandis que la masse des partisans, n'ayant plus de raison de combattre, retourne à ses tâches familières, se démobilise et confie de nouveau la Cité sauvée à ceux qui l’avaient perdue.

Une nouvelle élaboration doctrinale serait enfin la seule réponse au fractionnement infini des « nationaux ». Il n'y a pas à revenir sur la valeur unificatrice de l'action. Elle est évidente. Mais cette unification ne peut être durable sans unification idéologique autour d'une doctrine juste. Le morcellement hargneux des « nationaux » contraste avec la solidarité dont la gauche fait preuve malgré ses querelles. Il y a à cela une raison. Le rédacteur de France-Observateur, le fonctionnaire de la S.F.I.O., le communiste, ont en commun une même idéologie : le marxisme. Leur référence doctrinale est donc la même, leur conception du monde est identique. Les mots qu'ils emploient ont la même signification. Ils appartiennent à la même famille. Il n'en va pas de même chez les « nationaux ». Ils n'ont pas d'ancêtres communs. Les uns sont fascisants, les autres maurrassiens, certains se disent intégristes, et chacune de ces catégories enferme maintes variantes. Leur seule unité est négative : anticommunisme, antiparlementarisme, antigaullisme. Ils ne se comprennent pas. Les mots qu'ils emploient — révolution, contre-révolution, nationalisme, Europe, intégration» etc... — ont des sens différents, voire opposés. Comment ne se heurteraient-ils pas ?

Aux journalistes, aux essayistes, aux romanciers des luttes nationales d'apporter la réponse et de tracer la voie juste de ce mouvement, ils sont les héritiers d'une pensée nationaliste infiniment riche. Mais cette pensée est encore incomplètement formulée. Plus exactement sa formulation est trop diverse, confuse, entachée d’archaismes. Le temps est venu d'en faire la synthèse. Personne ne croit plus au libéralisme, quant au marxisme, condamné par la réalité, il est devenu une doctrine morte tout juste bonne à justifier la tyrannie soviétique. Ces pensées sont sclérosées, il n’y a qu'un avenir de robots pour les sociétés qui s'en inspirent. Elles firent un trait sur l'originalité, la puissance et la sensibilité de l'homme. C'est en Occident que des esprits différents mais également Inquiets de cette impasse, cherchent une nouvelle voie. La synthèse nationaliste doit apparaître, sous les multiples formes que les talents différents peuvent emprunter, comme la réponse à cette quête. La synthèse nationaliste doit résoudre les problèmes essentiels de demain : organisation d'une société où le développement technique serve l'épanouissement et l'élévation de l'homme ; exaltation de la personnalité, élimination du phénomène de standardisation des esprits et des cultures ; place de l'homme occidental dans le bouleversement du monde ; problèmes de sélection de l'élite ; définition d'un eugénisme humain.

L'excellent ouvrage de Maurice Bardèche m'incite à poser cette question : Quelle est la position doctrinale de cette nouvelle théorie révolutionnaire par rapport au fascisme ? Le problème n'est pas d'énumérer les arguments polémiques destinés à répondre aux intentions injurieuses de nos adversaires, mais de faire toute la lumière en rejetant toute caricature et tout romantisme.

Il y a une dynamique des mots, positive ou négative, selon qu'ils enferment ou non les aspirations d'une époque. Le mot « fascisme », est chargé d'une redoutable dynamique négative. C'est le « Croquemitaine » des électeurs. Dans son livre, Maurice Bardèche rappelle la question préalable du Commandant de Saint-Marc à la veille du 22 avril. C'est un épouvantail que les épouvantés seraient bien incapables de définir. Mais un réflexe conditionné ne s'explique pas, il se subit inconsciemment.

Cet argument pourrait sembler suffisant. Il n'en est rien. La question n'est pas d’utiliser un artifice de langage, mais de savoir, pour l'orientation du travail théorique à entreprendre, comment situer ce mouvemnet révolutionnaire par rapport au fascisme.

Le fascisme est né en Europe au lendemain de la Grande Guerre, d'un réflexe populaire et national de défense contre une menace immédiate et brutale de révolution rouge. Les jeunes combattants, vainqueurs ou vaincus, sortirent de la guerre conscients de leur force politique. Devant la démission et la corruption des élites traditionnelles, devant la faiblesse de l’Etat, ils prirent en main la destinée de leurs nations. Mouvement essentiellement populaire, le fascisme entendait résoudre radicalement la question sociale mais dans le cadre national. Stimulé par une volonté de revanche (Allemagne) ou par le besoin d'affirmer une jeune nationalité (Italie), il fut violemment xénophobe et chauvin. Quand il songea à l'Europe, ce fut pour y imposer l'hégémonie d'une seule nation (l'Allemagne). Forgé par le verbe et le génie de quelques tribuns hors-série, le fascisme organisa la Cité sur un hyper-césarisme confinant à l'idolâtrie. Soutenu par des masses avides de rêves autant que de pain, il fut plus sentiment que doctrine et plus instinct que méthode.

Tels sont les traits communs du phénomène fasciste. Mais peut-on parler de doctrine fasciste, puisque tel est notre propos ? Le fascisme est loin de présenter une unité. Les différents régimes communistes sont un par la doctrine et la méthode, tous se réfèrent au marxisme-léninisme. Il n'en fut pas de même pour les expériences fascistes. Les différences entre Hitler, Mussolini ou Degrelle sont éclatantes. De l'aventure fasciste il reste un style, pas une doctrine.

Les données politiques, sociales, économiques, internationales qui déterminèrent l'éclosion du fascisme en Europe dans l'entre-deux-guerres, ont complètement disparu. Elles sont remplacées par des données nouvelles différentes qui appellent la naissance d'un phénomène absolument nouveau. Du fascisme il ne reste qu'un souvenir. Comment les nostalgiques n'écouteraient-ils pas Robert Brasillach : « II y a d'autres choses à faire, chers camarades, qu'a être le conservatoire du fascisme »?

Le fascisme est mort en 1945. Il appartient désormais à l'Histoire. L'Europe de 1922 ou de 1933 n'est pas celle d'aujourd'hui.

Cependant, la plupart des idées fondamentales du fascisme avaient été définies par les penseurs nationalistes. Puisqu'elles ne lui appartenaient pas en propre, elles lui survécurent. Le fascisme peut être défini de ce point de vue comme un moment du nationalisme.

Les causes qui précipitèrent à la fin du XIXe siècle la naissance du nationalisme, en tant que philosophie politique (et non au sens étroit de la simple prise de conscience nationale), n'ont guère varié depuis lors. Le nationalisme est né de la critique de la société libérale du XIXe siècle. Par la suite, il s'est opposé au marxisme, enfant naturel du libéralisme. L'une et l'autre de ces idéologies, bâties sur des abstractions, s'opposent aux lois fondamentales de la nature, c'est pourquoi elles sont condamnées à l'échec. L'une et l’autre détruisent les valeurs de la civilisation et les bases des communautés nationales.

Venant après les contre-encyclopédistes, après les positivistes, après Taine, Renan, dont une partie de l'enseignement subsiste dans le nationalisme, Drumont et Barrès ont tracé les caractères permanent de cette idéologie nouvelle à laquelle Charles Maurras, José-Antonio, Alexis Carrel et tant d'autres en Europe, donnèrent la coloration de leur génie propre. Fondé sur une conception héroïque de l'existence, le nationalisme qui est un retour aux sources de la communauté populaire, entend créer de nouveaux rapports sociaux sur une base communautaire et bâtir un ordre politique sur la hiérarchie du mérite et de la valeur. Européen dans ses conceptions philosophiques, il est universel dans les solutions qu'il propose à un monde dont le développement technique tend à uniformiser les problèmes.

D'aucuns pourraient s'étonner de voir accorder, à cette époque, une telle importance aux définitions théoriques. Je suis un militant et un activiste, c'est pourquoi j'en ai compris la nécessité.

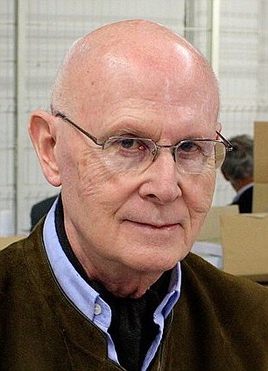

Dominique VENNER.

Source : Défense de l’Occident – novembre 1962