L'Amérique, que certains ne manqueront pas de nous accuser de prétendre à découvrir, n'est pas en réalité aussi saisissable qu'on le croit, moins saisissable en tout cas qu'aux temps glorieux de la découverte et de la conquête.

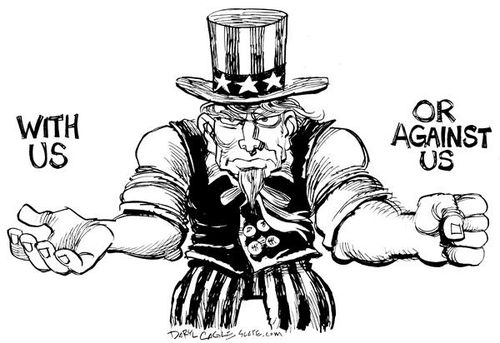

Où peut-on trouver l'Amérique ? Peut-on même fixer ses limites ? L'Amérique serait-elle nulle part, ou bien serait-elle partout? Inexistence? Ubiquité? Comme cette grippe dite espagnole que l'on aurait sans doute grand tort de limiter à l'Espagne, qui y prit peut-être naissance, mais qui, depuis sa découverte, a hanté tous les organismes, sans souci de lieu ni de temps. L'Amérique n'est plus un pays, n'est en tout cas pas une patrie. L'attaquer, en tant que pays, serait mal poser la question, la limiter, et la mêler de préoccupations nationales qui sont d'ores et déjà dépassées. L'Amérique, il faudrait plutôt l'appeler le pays yankee, pour bien montrer que sur la carte on en chercherait en vain la frontière, et pour prouver qu'elle se répand partout où règne un certain esprit, où sévit, comme un fléau, une certaine manière de vivre ou de dire « non » à la vie. L'Amérique, si elle est un cadre, n'est plus un cadre territorial, mais bien un cadre de pensée et d'action. L'Amérique, c'est une méthode, une technique, une maladie de l'esprit. Partout où celle-ci sévit, quels que soient l'uniforme des militaires ou les vignettes des timbres-poste, le Yankee a fait école et se retrouve chez lui.

L'Amérique, c'est son cancer. C'est donc, hélas ! Non seulement outre-Atlantique, mais ici, sur notre sol, dans nos villes et même nos universités qu'il faut apprendre à connaître la nature profonde du danger qui nous menace. Localisable, il ne l'est plus : mais il vaudrait mieux qu'il le fût, car il serait encore possible d'isoler ou bien de couper l'organe malade. Thérapeutique impossible, puisque l'Amérique s'est répandue partout. S'il serait vain de définir dans l'espace le cancer américain, il est encore plus difficile de le déterminer dans le temps. L'Amérique est-elle moderne, est-elle usée ? La question se pose mal ainsi. Un célèbre économiste yankee a fait un jour cette réponse qui ressemble formellement à celle d'un paysan normand, mais qui semble au fond très exacte et témoigne d'un vrai courage : « L'Amérique est à la fois très vieille et très jeune », très jeune par ses réserves de matières premières et l'élasticité de son marché, très vieille par le perfectionnement de ses méthodes de travail et de crédit, aboutissement d'un long effort et d'une tradition plus ancienne que ne sont les États-Unis. Comme aux vitraux des cathédrales, l'Ancien Testament cacochyme est supporté par le Nouveau; ainsi dans les pays yankees, des systèmes vieux comme le monde, ou plutôt vieux comme l'abstraction, retrouvent une nouvelle jeunesse au contact d'un sol plein de germes et de richesses inexploitées. Allant plus loin que notre auteur et réduisant cette antinomie apparente, nous pouvons dire plus simplement: les États-Unis sont hors du temps comme ils sont au-dessus de l'espace. Leur accroissement démesuré, leur prolifération monstrueuse ne s'expliquent que par leur manque de contact avec le réel, de contact avec la durée et de contact avec le sol.

L'esprit yankee n'est en effet pas autre chose que l'exploitation en série, sur une échelle gigantesque, de la plus lamentable erreur que l'Europe ait jamais commise, de l'erreur rationaliste. Descartes n'en est pas responsable, quoi qu'ait voulu nous le faire dire un critique auquel sans doute le maniement des idées claires ne réussit pas. Rationalisme n'est pas raison: la raison dans tous ses efforts est un instrument de conquête, qui ne va pas sans passion. A ce titre, elle est respectable et ne peut être que bienfaisante. Mais les règles, dont elle arrache de vive force la révélation à l'univers hostile, lorsque la passion est éteinte et la conquête organisée, s'affaissent peu à peu en techniques, commodes sans doute, mais impérieuses, et bientôt néfastes. L'esprit américain, qui utilise pratiquement les conquêtes de la raison sans avoir partagé les efforts de la découverte, ni les risques de la recherche, n'est justement pas autre chose que l'utilisation de ce rationalisme dégradé dans un domaine purement technique. Civilisation de techniciens, où le savant n'est qu'un outil comme les autres, tout au plus une machine-outil. Civilisation qui néglige, dans un geste de parricide, les forces sentimentales et réelles qui ont forgé ses instruments. Ce n'est pas par hasard, mais par une nécessité singulièrement révélatrice que la plupart des inventions, exploitées ou mises au point aux États-Unis, sont dues à des inventeurs européens.

Rationalisation industrielle et financière — mépris de l'individualisme au sens révolutionnaire du mot — philanthropie fallacieuse, telles sont les trois rubriques sous lesquelles tous les faits américains, même diversement interprétés, semblent se grouper d'eux-mêmes ; Descartes et les cartésiens purs, dans leur fièvre créatrice et leur volonté de conquête ne pouvaient pas prévoir cette dégradation de leur méthode. Descartes en descendant dans la rue ou en montant dans les buildings perdait toute sa valeur humaine et tout son prix sentimental.

Le pionnier, qui fut le premier colon des États-Unis, n'eut de respect dès l'origine ni pour la terre, ni pour le génie humain. Le pionnier ne sait que voir et se servir de ce qui est; il découvre peut-être, mais il n'invente pas. Poussant encore plus loin le mépris du réel, négligeant encore plus les facteurs affectifs, n'ayant plus rien à découvrir, ses fils, enfermés dans une spécialité, suivent jusqu'au bout, sans vrai mérite, les lois particulières qui la régissent. L'esprit américain moderne demande à la statistique ce que l'esprit européen authentique demande à l'homme : la statistique, moyen d'éliminer les facteurs personnels pour réduire tout aux lois des grands nombres, plus inhumaines et plus abstraites. N'ayant point formé la raison, ne l'ayant même jamais vue à l'œuvre en sa période créatrice, l'esprit yankee ignore sa vraie nature, ses défauts comme sa souplesse. Utilisant les lois qu'elle a créées sans comprendre comment elle les créa, les utilisant d'autant plus béatement qu'il ne les a jamais connues que toutes figées, débarbouillées et bien au point, dégagées des erreurs et des affres de leur naissance, il les applique avec une impartialité blessante à tout ce qui est vivant comme à tout ce qui est inerte. L'industrialisme est son fief: le mythe de la production remplace l'élan créateur : le taylorisme ou le fordisme sont réputés inoffensifs et bienfaisants, tout au moins tant que les statistiques n'accusent pas un accroissement des accidents du travail ou du surmenage physique.

Mais comme il faut pourtant, pour toute tyrannie habile, une opposition limitée, inoffensive, inefficace, protestent au nom du spirituel quelques pasteurs payés pour cela, parasites du mal qu'ils dénoncent, ou quelques littérateurs isolés qui jouent le rôle jadis assigné aux bouffons des rois. L'antiaméricanisme en Amérique, et peut-être bien en France, est jusqu'à présent affaire de clercs ou d'esthètes. Saturnales inoffensives, qui bien loin d'ébranler le régime le consolident à leur insu. Tout par ailleurs est mis en œuvre depuis la chaîne jusqu'au test, à tout propos, à tout moment, pour écarter l'individu et stériliser les passions. La plainte des artisans, amoureux du travail bien fait, qui parfois s'élève en romance, joue le rôle sympathique et niais de la diligence détrônée par la locomotive dans les films de Buster Keaton. Il est permis de s'attendrir en pensant au bon vieux temps ; et tel grand seigneur de l'acier ou du caoutchouc se paiera le luxe de faire rebâtir son village à l'ancienne mode puis d'en bannir les autos et même l'éclairage électrique. Qui donc serait insensible aux charmes désuets de Ruskin ? Dubreuil même les ressentirait, en dehors des heures de travail. Mais qu'on ne s'avise pas de toucher aux centres nerveux du régime, mythe de la production, religion du crédit ; qu'on ne s'avise pas de remettre les techniciens à leur place et les statisticiens à leur rang. Ils y seraient aussi inexperts qu'un officier d'état-major au milieu d'un maniement d'armes ; et personne ne dirigerait ni ne trouverait plus de chef, tant le sens du concret et de l'invention authentique est ignoré dans les milieux où se déploie le cancer américain.

Ce prestige de l'abstrait, qui a dominé le monde intellectuel aux environs de 1860, apparaît aujourd'hui, pour qui le détache des objets d'utilité pratique auxquels a donné naissance le progrès technique, comme extrêmement vieillot et très loin des hardiesses de la pensée contemporaine. Il éveille le souvenir des petits cénacles positivistes où Homais, hélas, rejoint Comte, ou celui de la philosophie, attendrissante à force de naïveté, qu'exprimé encore parfois, après boire, un polytechnicien de première année. Tel qu'il est, sous sa forme primaire, dans sa grossièreté prétentieuse, ce prestige suffit à engendrer le terrible cancer qui ne cesse de proliférer, poussant de tous côtés les cellules d'une rationalisation déréglée, devant les exigences de laquelle plient les volontés d'abord, et, pour continuer, les instincts.

Nous verrons plus loin comment du plan industriel passant au plan financier, le cancer de l'abstraction, dominant peu à peu tous les mécanismes du crédit, de la publicité et de la suggestion, envahit les domaines les moins ouverts aux brimades de la technique, tournant ainsi les positions qu'il ne pouvait prendre de front: la psychologie individuelle elle-même passe au rang de ses conquêtes. Mais, plus grave que les prétentions américaines à faire pivoter les tables des conférences politiques (tout bon pragmatiste n’est-il pas doublé d'un spirite ?) se montre à nos yeux la nécessité qui pousse Hoover, comme elle pousserait tout autre chef du pouvoir fédéral, à pratiquer une politique d'aventure, d'intervention et de colonisation dans les affaires européennes et mondiales.

Hoover et ses successeurs éventuels conservent bien en cela la tradition des grands envahisseurs des époques barbares. En dépit de l'ardeur avec laquelle les conquérants de tous les temps se jettent sur le petit cap eurasiatique, en dépit même des convoitises qu'excité la vue de ces terres trop fécondes, ce n'est jamais spontanément que les barbares montent à l'assaut. Ils le font soit parce qu'ils y sont contraints par un plus barbare qu'eux qui les pousse l'épée dans les reins, soit parce qu'un cataclysme naturel a ravagé leur pays d'origine. L'éclat sauvage dont leurs yeux brillent, l'orgueil farouche de leurs manières et leur nomadisme étrange, tout cela a pour cause la peur. On ne court jamais si vite que lorsque les maisons croulent : ainsi font les bandes yankees, escortées de leur clientèle. Mais ce qu'il y a de nouveau dans l'invasion yankee, c'est que la catastrophe qui les chasse n'est plus le résultat d'un cataclysme naturel, mais d'un cataclysme artificiel, encore qu'il puisse s'accompagner de désastres naturels, comme les trop bonnes ou les trop mauvaises récoltes de blé. Ce cataclysme c'est, nous l'avons vu, l'effet produit par la raison coupée de sa base affective ; ainsi font les armes à feu ou l'alcool abandonnés aux indigènes, mal préparés à leur emploi, et qui en pâtissent les premiers. Encore les sauvages sont-ils punis pour ne savoir se servir correctement ni des armes à feu, ni de l'alcool ; tandis que les Américains connaissent, et connaissent trop bien l'usage technique de la raison. Mais tout se passe pour eux comme si cette faculté, pourtant habituelle à l'homme, avait surgi brusquement comme un membre supplémentaire, en bois, en fer, voire en chair, plus important que tous

les autres, destiné à les remplacer ou à les assujettir.

C'est que la raison quelle qu'elle soit, à l'état pur ou frelatée, sous forme technique ou pure, a une propriété magnifique à laquelle tous nos pédants, ingénieurs ou logiciens, ne prennent jamais garde, et qui est en quelque sorte la cause et la rançon de sa puissance : c'est qu’elle ne peut pas reculer. Elle va toujours dans le même sens, considérant comme homogènes tous les milieux qu'elle pénètre, prétendant toujours aussi à des généralisations plus grandes. La proposition nouvelle, dont on fait la déduction, s'ajoute aux propositions précédentes et servira à son tour de base à une nouvelle déduction : chaîne sans fin, dont on voit la bienfaisance quand elle s'exerce dans le sens de la création et du progrès humain. Mais de quels méfaits capable, quand son point de départ est faussé et son déroulement inhumain. Non seulement, il est impossible de rompre la chaîne, mais elle est tout entière présente à tout moment du raisonnement, que le raisonneur en soit ou non conscient. La raison qui opère dans tous les milieux possibles, domine le temps comme l'espace : outil merveilleux qui ne s'use point, elle confère à l'agressivité humaine une puissance théoriquement illimitée. Mais lorsqu'elle joue en porte à faux, elle va jusqu'au bout du désastre.

Il y a raison et raison : il y a la raison inventive, dont les progrès, consistant en élans nouveaux de l'esprit créateur, forment une chaîne héroïque de risques, d'efforts et de jouissances : il y a la raison technique, dont la progression monotone se fait sans heurts et sans mystère, à l'ancienneté, comme on vieillit.

Les vrais spécialistes de la raison, qui ne sont pas ses vulgarisateurs techniques, mais bien ses promoteurs, philosophes ou mathématiciens, dans l'humilité nécessaire de qui a souffert pour créer, n'ignorent pas que c'est en remettant à tout instant en cause la valeur absolue de la raison, en faisant comme si, avant eux, on n'avait jamais pensé, en d'autres termes en la réinventant à tout moment, en la rattachant à leur instinct vital propre et à leur propre volonté de puissance, qu'ils ont le droit de s'en servir. « Le premier pas vers la philosophie, aurait dit Diderot avant de mourir, c'est l'incrédulité ». L'incrédulité provisoire à la science comme à tout autre dogmatisme ; en cela Diderot révèle le ressort le plus profond du vrai esprit cartésien, du vrai esprit européen. Au contraire l'esprit yankee, crédule par définition, qui a reçu comme loi imprescriptible la confiance en la raison et en la statistique et qui d'ailleurs ne connaissant que la raison appliquée, échappe, quant à son principe, à l'élan du génie humain, est peut-être bien capable de se passionner pour toutes les opérations intellectuelles - pour toutes, une exceptée qui est la fondamentale et qui consiste à remettre en question toutes les questions à la fois. La notion même du doute ou du risque métaphysique lui est étrangère. Il y verrait à la fois une trace de pessimisme et une espèce d'indécence. Il est permis à un Yankee de se convertir à tout ce qu'on voudra, d'adhérer à une des innombrables sectes qui monnayent l'esprit religieux : mais il est interdit de renier ouvertement une croyance officiellement reçue, du moins de la renier explicitement, affectivement, avec les blasphèmes nécessaires.

On a dit que l'étudiant américain manquait d'esprit critique autant que ses maîtres ; et il est vrai que les deux sexes semblent rivaliser de conformisme dans leurs universités florissantes. Mais il serait faux de dire que les jeunes gens ou les jeunes filles soient fermés aux idées nouvelles, ou qu'ils se tiennent consciemment à des principes établis. Bien au contraire, toujours tourné vers l'avenir parce que c'est le sens de sa marche, l'esprit américain ne peut pas reculer. Tout ce qui est nouveau, il l'adopte sans renier pour cela l'ancien. Il est ouvert à tout sans effort, sans curiosité, sans angoisse, comme une femme prostituée, car il met tout sur le même plan. L'intolérance, il l'abomine; car c'est un vice européen qui diminue l’efficiency. Ce n'est même pas chez lui l'impartialité de libres penseurs, qui refusent de croire à rien, mais insuffisance psychologique et incurable paresse dialectique. Dans ce pays où tous disent « oui », la compréhension facile, unanime, préétablie, qui devient un trait de la race, est sans mérite, ni grandeur.

Du reste, sur le plan technique, sur le plan soi-disant empirique que l'esprit américain a choisi ou plutôt que les événements lui ont imposé, cet éternel acquiescement est parfaitement justifié. L'angoisse romantique et le doute critique n'y seraient que des obstacles gênants, eux qui pourtant sous d'autres latitudes ont prouvé leur efficacité et contribuent à la dignité des consciences humaines. Ces stimulants éliminés, ces vertus majeures abolies, il n'est d'autre progrès possible que celui d'une boule de neige se déplaçant en ligne droite. Ce qu'il y a de grave en effet, c'est qu'en réduisant les facultés rationnelles au domaine technique, non seulement l'Américain interdit à son esprit de reculer, de se reprendre, mais il l'oblige à progresser toujours dans la même direction uniforme, à une cadence uniformément accélérée. Aux grandes voies naturelles, parfois inégales ou sinueuses, il substitue des allées de parc, et prend pour parole d'Évangile l'axiome de géométrie sur la ligne droite, plus court chemin... C'est avec une tranquillité extraordinaire que Carnegie fait son acte de foi : « Les bases sur lesquelles repose la société actuelle sont préférables à toutes celles qui ont été essayées ». Le premier précepte de la morale du succès est donc de ne pas examiner ces bases : autour de ce principe éthique et combien satisfaisant, s'édifie le fameux Évangile de la richesse, commun à la Christian Science, à Carnegie et à Babbit. Le Service Social, école de docilité, fait oublier les principes individuels de charité ou de fraternité. Nul n'y échappe : dans ce conformisme géant, toutes les facultés ont leur rôle. Celles de l'homme naturellement, mais aussi, ce qui est plus difficilement justifiable, celles de la femme et de l'enfant. On se rappelle la formule de Thomas Graindorge : « Les enfants mènent les femmes, qui mènent les hommes, qui mènent les affaires ». Voici que l'esprit yankee a interverti les termes pour en tirer la formule du cancer américain : « Les affaires mènent les hommes, qui mènent les femmes qui mènent les enfants ». Qu'on ne nous oppose pas les triomphes du féminisme américain et le culte américain de l'enfance. L'homme est écrasé par la meule avant la femme, mais elle le suit. Ce qui trompe, c'est que, dans une société rationalisée, les hommes qui mènent les femmes ne sont pas leurs maris ou leurs parents et que les femmes qui mènent les enfants ne sont pas leurs mères. Civilisation démente où, pour que l'on puisse vivre, il faut renoncer à la vie, tout au moins à la transmettre. L'homme encore, à la rigueur, peut s'assujettir aux affaires sans renoncer à la paternité. Mais la femme, elle, doit choisir, entre le bien-être immédiat et la trahison de l'avenir. Quant à l'enfant, pour ménager cette main d'œuvre de demain, on l'éloigne du foyer dévorant, où se consume sa famille, et on le retient à l'engrais, à l'écart, dans des parcs spéciaux, scientifiquement organisés.

On voudrait que ces formules fussent plaisantes : elles ne font malheureusement qu'exprimer la logique profonde du système. En pays yankee, l'esprit trouve sa première raison d'être et sa principale application dans la production industrielle, issues elles-mêmes de la croyance que le bonheur peut s'obtenir par la technique ; il est donc tout naturel que la richesse devienne une fin en soi, et permette ainsi d'oublier tous les autres biens. Sans doute, aux États-Unis, les conditions historiques ont-elles facilité les choses en utilisant une société calviniste, où le prêt à intérêt et le travail matériel se réconciliaient en Dieu ; mais, en dehors de toutes circonstances locales ou d'époque, la réduction de la raison à la raison technique aurait suffi à entraîner toutes les conséquences du cancer rationalisateur. Comme la raison ne connaît de progrès que mesurables, et qu'elle est à sens unique, le désir et le devoir s'accorderont pour produire de plus en plus, et aussi de plus en plus vite. Ainsi naît l'effarante théorie des hauts salaires, qui, sous son aspect humanitaire et malgré les apparences de bien-être qu'elle procure, met le comble à l'esclavage en élargissant la geôle.

A cette hypocrisie flagrante, à cet hameçon bien camouflé lancé aux travailleurs par la société yankee, on ne peut vraiment rien comprendre tant que l'on n'a pas compris sur quelles bases techniques repose la civilisation américaine. L'homme, pour elle, est avant tout un producteur ou mieux une machine à produire ; mais pour pouvoir continuer à produire selon un rythme accéléré, il faut, dans un monde où la religion du travail n'a pas encore étouffé tous les instincts ou les besoins, il faut malgré tout consommer. Ici, l'anarchie menace : jusqu'ici, en ces périodes désordonnées qui ont précédé Taylor, on mangeait lorsqu'on avait faim, on consommait selon ses besoins. Fantaisie inadmissible. Comment imaginer en effet que l'on puisse réglementer la production dans un pays où le consommateur reste libre ? Production et consommation, les deux mamelles de l'Amérique, doivent observer le même débit : sans quoi il serait fatal que tous ses produits un jour lui remontassent au cerveau. Le meilleur moyen d'éviter pareille folie, d'améliorer cette situation anarchique, est de considérer le producteur comme consommateur en même temps que comme ouvrier. Lui qui subit, comme ouvrier, pendant les heures de travail, la discipline patronale, subira, avec plus de ménagements apparents, pendant ses heures de détente, l'obligation de consommer. Le procédé est peut-être nouveau dans son application humaine: on l'avait déjà vu fonctionner, sous une forme plus élémentaire, dans la production des foies gras.

Pour que le haut salaire ne manque pas son but, et que ce qui vient de l'usine retourne sans faute à l'usine, il faut le compléter par une organisation du crédit, destinée à la consommation. Ainsi l'ouvrier sert deux fois la machine productrice, à laquelle il est deux fois enchaîné : il la sert en tant que main d'œuvre et en tant que débouché. Si tout fonctionne correctement, si le haut salaire, déterminé par des calculs de probabilité corrects, sans nul facteur sentimental, n'est ni trop haut ni trop bas, si le stimulant du crédit est convenablement réglé, il semble qu'on puisse escompter, selon une progression sans limite, le développement simultané du travail, du salaire et de la consommation. Si la publicité s'en mêle pour décider les hésitants, si l'habitude de la vente à crédit pénètre tout à fait dans les mœurs, le cycle sera fermé ; et dans ce système parfait sans contact avec l'extérieur, fait d'autorité et de confiance, il deviendra même inutile de distribuer un salaire. Le travail pourra être directement transformé en demande, conformément, cela va sans dire, aux nécessités de la production. La prospérité régnera avec ses splendeurs théoriques, mais portant en son sein abstrait tous les germes de la misère, dont nous reparlerons plus loin.

L'histoire économique des États-Unis vient à l'appui du diagnostic que nous venons de formuler. Si, après l'avoir décelé, nous étudions le développement du cancer américain, nous retrouverons dans les faits ses caractères essentiels, et notamment l'incapacité de recul, le cancer américain comme les autres ne rétrocédant jamais.

De cette merveilleuse histoire retenons simplement trois étapes essentielles. D'abord la conquête du sol. Cette conquête, appuyée sur une immigration constante et constamment renouvelée, se fait par vagues d'assaut et non par enracinements successifs, si bien que les conquérants n'ont jamais le temps de s'adapter aux conditions locales, mais apportent dans leurs bagages des coutumes d'importation, hétérogènes et disparates. Pourtant, pendant cette période, la richesse du Nouveau Monde est encore presque exclusivement agricole. C'est aussi la période où le véritable esprit démocratique, fait de possession du sol et de respect de l'individu, a chance encore de s'instaurer. La seule tentative sérieuse, dans l'histoire des États-Unis, pour créer un lien affectif entre l'homme et la terre, pour créer un véritable pays, un vrai patriotisme, se produisit à cette époque ; et c'est celle de Jefferson. Tentative bientôt étouffée : n'y a-t-il pas quelque chose de profondément tragique, et d'une ironie cruelle, à constater que ce contemporain de la Révolution française semblait avoir eu, dans sa répulsion instinctive pour la civilisation urbaine et pour l'instauration d'un pouvoir fédéral centralisateur, une intuition confuse de la tyrannie sans précédent qui allait surgir en un siècle ? Il est véritablement sinistre de comparer les tendances de l'ancêtre du parti démocrate, Jefferson, anticentralisateur, antibancaire, anti-urbain, avec celles du président Wilson, apôtre sous toutes ses formes de l'abstrait et de la centralisation et mieux encore avec celles d'un possible candidat démocrate à la présidence des États-Unis, à savoir M. Owen Young, dont on connaît les méfaits. Rien ne permet de mieux mesurer la marche du cancer américain, en son pays d'origine.

Le second fait de l'histoire des États-Unis, qu'il convient de détacher se place au cours du XIXe siècle, et dès avant cette guerre de Sécession, qui représente beaucoup plus la victoire de l'industrie sur l'agriculture que celle de la liberté sur l'esclavage. C'est l'accumulation extrêmement rapide du capital industriel, qui ne tarda pas à se subordonner, en les enchevêtrant, toutes les puissances existantes, des Compagnies de Chemin de Fer aux grandes Sociétés Anonymes. Alors, comme un symbole ou comme un témoignage, commencèrent à surgir du sol ces villes d'un type nouveau, dont la croissance prodigieusement rapide est un symptôme autrement effroyable que la congestion progressive de Paris, de Londres ou même de New York. Nous touchons là, pour ainsi dire, le cancer du doigt, sous sa forme matérielle : mais il ne devient tout à fait inguérissable, que le jour où l'institution du crédit agricole et la motorisation de l'agriculture imposèrent aussi aux champs les mêmes lois rigides, dont le gratte-ciel semble le temple.

Le troisième fait dominant de l'histoire économique du cancer américain, celui qui complète tous les autres, envahissant toutes les retraites où se réfugie l'âme humaine, est le développement presque explosif de ces mécanismes psychologiques que sont le crédit, la presse et la publicité. Ce fait là est si révélateur que nous l'étudierons à part. Désormais, du moment où le crédit, servi par les techniques de suggestion collective, se dégageant de ses enveloppes matérielles, s'élève sur le monde conquis comme un fantôme désincarné, il est loisible, pour le moins clairvoyant, d'apercevoir sinon la nature du moins les dangers de la tyrannie qui le mène. Peut-il encore réagir, malgré les krachs et les misères, enveloppé dans de faux mirages, comme l'est le promeneur nocturne dans la publicité lumineuse ?

Le voilà donc, ce conquérant malgré lui, cet Attila à lunettes d'écaillés, jeté à l'assaut du monde par la faculté à sens unique qui gouverne à son insu et sans qu'il y puisse rien, les gestes et jusqu'aux intentions de tout son peuple. Comme il a raison d'avoir peur ! Comme on comprend les mouvements de mauvaise humeur, aussi bien des fermiers de l'Ouest que des banquiers de l'Est, tous mêlés dans le même sac, toujours prêts à envoyer à tous les diables cette Europe, qu'ils jalousent au fond, qu'ils surveillent comme une proie et qu'en même temps ils craignent plus ou moins secrètement comme un remords ou un foyer de résistance. Même les plus hardis cherchent provisoirement à la laisser de côté comme une poire pour la soif. Qui s'y frotte s'y pique : dans cette ridicule Europe subsistent malgré tout effort quelques forces spirituelles qu'il vaut mieux ne pas braver. Mais leur cancer, en dépit des crises ou même à cause d'elles, leur donne une soif inextinguible et croissante ; il leur faut bien, malgré eux, tendre la main vers le fruit, qui toujours s'offre à eux avec plus d'insistance.

Alors le conquérant abstrait, de son central téléphonique, lance ses troupes sur le monde : il appelle ses lieutenants, banquiers et publicistes; il fait chercher ses aumôniers, quakers ou bien philanthropes; et sans cesser pour cela de refaire les toits de Versailles ou de reconstruire la cathédrale des rois de France, il envoie ses colleurs d'affiches en ambassade à Londres et à Paris, ou autres futures préfectures yankees, pour offrir dans un sourire doré ou la paix ou la guerre. Cependant que fiévreusement, talonné par sa nécessité interne, il prépare pacifiquement sa guerre de tarifs et d'escompte, en laissant aux Européens les risques plus meurtriers d'une guerre à poitrines humaines, prolongement fatal de la sienne, dont il compte bien profiter. Nous verrons plus loin en détail les raisons immédiates qui l'obligent à l'aventure : mais les raisons profondes nous sont déjà connues. Il faut qu'il avance, qu'il marche : son pouvoir et sa raison d'être se résument à la fidélité à la ligne droite, ligne abstraite qu'il n'a jamais quittée, qui devant lui semble aplanir tous les obstacles qu'en réalité elle ignore, qui a stérilisé la terre partout où il est passé. Car en dépit de son blé et de son pétrole, malgré ses buildings et ses parcs verdoyants, l'Américain est un nomade et le restera toujours. Nomade parfois sédentaire, mais qui du nomadisme garde les tares essentielles en vivant et proliférant sans contact avec le réel. Non seulement déraciné, mais détaché de tout, de lui-même comme des autres, assujetti seulement à l'impératif barbare de la production et de la spéculation sans profit, chacun suit avec une ardeur automatique les Attila sans génie et sans grandeur, que de Monroe à Hoover, le sort lui a désignés. Malgré ses tracteurs et son crédit agricole, malgré ses engrais, son Farm Board là où passe l'Américain, l'herbe ne repousse jamais.

Sources : le cancer américain – R. Aron et A. Dandieu – Réédition l’Age d’Homme 2008.