SALUT A TOI YVAN PAR PIERRE VIAL

- Détails

- Catégorie : PATRIES CHARNELLES

Yvan Colonna est mort, assassiné par un Camerounais. Dans une prison française. L’Etat jacobin est donc totalement responsable de ce crime (qui vient après beaucoup d’autres). Il devra, un jour ou l’autre, payer la note.

Yvan s’est battu pour sa Terre et son Peuple. Sa mémoire doit donc être saluée par tous les combattants identitaires. Pour qui son nom est désormais un étendard.

Yvan, je te salue selon la tradition de nos Anciens.

P. VIAL

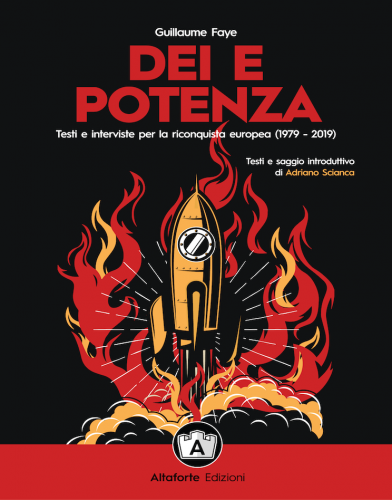

« Dieux et pouvoir » de Guillaume Faye: esprit et technique pour la renaissance européenne

- Détails

- Catégorie : PHILOSOPHIE

Guillaume Faye (1949-2019), l'écrivain et polémiste français décédé il y a trois ans, est surtout connu du public identitaire italien pour avoir créé le terme d'archéo-futurisme : une expression au charme incontestable, entrée de force dans le langage courant de tout un espace politique, même si le livre correspondant, paru à la fin des années 90, a certainement été plus cité que lu. Mais ceux qui ont quelques années de plus, ou simplement une plus grande passion pour l'histoire des idées, se souviendront aussi de sa « vie antérieure », lorsqu'il incarnait le courant faustien et prométhéen de la nouvelle droite, même s'il rejetait fermement cette étiquette. À l'époque (nous parlons d'une période allant du milieu des années 1970 au milieu des années 1980), plusieurs des écrits de Faye ont été publiés dans les journaux de la nouvelle droite italienne, en plus de son œuvre la plus importante de cette époque, Le système à tuer les peuples, qui a connu plusieurs éditions.

Les penseurs stratégiques qui ont mis en garde contre l'expansion de l'OTAN

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

L'un des aspects les plus fascinants de la guerre en Ukraine est le grand nombre d'éminents penseurs stratégiques qui avertissent depuis des années que cette guerre serait imminente si nous continuions sur cette voie. Énumérons les plus importants de ces avertissements.

Lire la suite : Les penseurs stratégiques qui ont mis en garde contre l'expansion de l'OTAN

Donbass - Azov a fait exploser le théâtre de Marioupol - 20 mars 2022

- Détails

- Catégorie : ACTUALITE

Alors que nous menions une mission humanitaire près de Sartana, nous avons croisé un grand nombre de personnes venant tout juste de fuir Marioupol. Parmi ces civils se trouvait Nikolaï, qui a accepté de nous raconter face caméra ce qui s'est passé avec la maternité et le théâtre de Marioupol, ainsi que la façon dont les combattants du régiment Azov se comportaient avec les habitants.

L'affrontement entre un seigneur breton et le fils de Ragnar Lodbrok !

- Détails

- Catégorie : Régions d'Europe

Ragnar Lodbrok est célèbre pour ses exploits. Et nombre de ses fils ont tenté de suivre ses pas. Mais lorsque le combat contre Hasting, un de ceux-là, se refuse à Gurwant, gendre du roi breton Erispoë, le jeune prince breton ne peut pas accepter de passer à côté d'une telle opportunité de briller. Voici le récit de la provocation en duel de Gurwant à Hasting !

Le « Troisième Reich » d'Arthur Moeller van den Bruck

- Détails

- Catégorie : HISTOIRE

En janvier 2015, la maison d'édition Hipérbola Janus a publié pour la première fois le volume classique Le Troisième Reich. Un livre avec lequel son auteur, Arthur Moeller van den Bruck, a signé l'une des pages les plus immortelles de la soi-disant « révolution conservatrice » allemande. Comme l'indique la quatrième de couverture du livre, « Le Troisième Reich a été publié pour la première fois en 1923, deux ans avant le suicide tragique de son auteur, dix ans avant l'avènement du national-socialisme en Allemagne et cinq ans après la fin de la Première Guerre mondiale, qui a entraîné l'effondrement du deuxième Reich de l'empereur Guillaume II et la naissance de la République de Weimar ».

Lire la suite : Le « Troisième Reich » d'Arthur Moeller van den Bruck

Ce que ZEMMOUR ne VEUT PAS que vous SACHIEZ !

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Terre & Peuple est une association qui combat pour la défense de l’identité biologique, culturelle et spirituelle de notre continent européen.

Terre & Peuple ne donne jamais de consigne de vote à ses adhérents et sympathisants, estimant qu’ils sont capables de faire leur choix eux-mêmes.

Aussi les textes et vidéos concernant tel ou tel candidat à l’élection présidentielle d’avril 2022 présentés dans la revue Terre & Peuple Magazine et sur le site internet de T & P, expriment, dans l’esprit de la tribune libre, les opinons de leurs seuls auteurs et non de Terre & Peuple.

--------------------------------------------------------------------

Cinq pour deux par Georges FELTIN-TRACOL

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Depuis le lundi 7 mars 2022, douze candidats se présentent au choix des Français pour désigner le prochain directeur général de l’EHPAD hexagonal. Les dernières semaines de la campagne du premier tour se déroulent dans un contexte général qui combine une sortie (provisoire ?) d’une pandémie, un conflit majeur en Europe orientale, un retour de l’inflation, des pénuries économiques durables et un contrôle inouï de l’information sur Internet et les réseaux sociaux sous prétexte de combattre de supposées infox. Tout concourt à biaiser le scrutin d’autant que le président-candidat à la morgue légendaire refuse toute confrontation avec ses concurrents.

Malgré un détestable bilan socio-économique, Emmanuel Macron serait, selon les différentes séries des sondages, le grand bénéficiaire de l’hystérie médiatique coronaviro-belliciste. Outre un socle électoral solide et fidèle composé de retraités soixante-huitards et de jeunes ambitieux, l’actuel locataire de l’Élysée tire un réel profit de l’ambiance anxiogène distillée par le système médiatique d’occupation mentale, et ce, nonobstant sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire et ses gesticulations internationales. Il faut en outre prendre en compte ces électeurs qui votent toujours par une sorte de réflexe faussement légitimiste pour le président quand il se représente comme en 1981, en 1988, en 2002 et en 2012. Certes, Macron ne sera pas réélu dès le soir du 10 avril. Il risque en revanche de frôler le résultat de « Tonton » Mitterrand en 1988 avec 34,10 %. Qui affrontera-t-il donc dans un vain duel au second tour le 24 avril prochain ?

Sur les onze autres candidats émergent pour l’instant quatre qui ont une chance plus ou moins élevée de se qualifier : Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Le surgissement d’un autre candidat (Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel) constituerait une vraie surprise. Écartons-les cependant des hypothèses suivantes.

À en croire les sondages qui se trompent régulièrement, le cas de figure le plus probable serait un duel Emmanuel Macron – Marine Le Pen, soit une répétition de 2017. Le clan mariniste transpose volontiers cette confrontation aux deux duels Giscard d’Estaing – Mitterrand de 1974 et de 1981. En 1974, François Mitterrand perdit le débat. Il le gagna sept ans plus tard en se montrant offensif et incisif face à un Giscard affaibli. Marine Le Pen suivrait-elle cet exemple ? Son entourage en rêve. Or, les enquêtes d’opinion la donnent perdante. Sa présence au second tour renforcerait son emprise pour une décennie au moins sur une soi-disant « droite nationale » en ruine.

L’affrontement Macron – Pécresse reste pour l’heure assez aléatoire. Ces deux libéraux progressistes autoritaires discuteraient sans beaucoup de conviction à l’instar du débat insipide entre Lionel Jospin et Jacques Chirac en 1995. Valérie Pécresse au second tour sauverait en tout cas Les Républicains d’une déroute cinglante, d’une implosion annoncée et d’une profonde recomposition politique. Un second tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour s’envisage si l’ancien journaliste parvient à imposer quelques idées percutantes auprès des électeurs les plus indécis ou les plus blasés. Une telle perspective relancerait à coup sûr un « front ripoublicain » plus mobilisateur que face à Marine Le Pen bien qu’une partie de la gauche préférerait cette fois-ci s’abstenir, voter nul ou mettre un bulletin blanc, lassée des injonctions répétées à faire barrage au fascisme imaginaire pour le plus grand plaisir d’un néo-libéralisme suffisant et envahisseur.

Plus surprenant, un duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon n’est pas farfelu. Rompu à l’exercice en dépit du parasitisme de la candidature communiste de Fabien Roussel qui singe les campagnes de Jacques Duclos en 1969 (21,27 %) et de Georges Marchais en 1981 (15,35 %), le député des Bouches-du-Rhône commence à bénéficier d’une dynamique de campagne. Cet élan peut attirer vers lui des pans entiers du « peuple de gauche » en mal de champion. Mélenchon est capable de coiffer d’un cheveu Le Pen, Pécresse et Zemmour qui, avec Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle, risquent finalement de se neutraliser. Dans cette hypothèse, l’électorat lepéniste n’hésiterait pas à se reporter, par anti-macronisme lucide compréhensible, sur le représentant de l’Union populaire, ce qui rendrait le résultat du second tour plus incertain que prévu, n’en déplaise aux instituts de sondages.

Il faut enfin envisager l’éventualité pour l’heure plus que loufoque que le dégagisme commencé en 2017 et amplifié par les Gilets jaunes et l’hostilité au passeport vaccinal liberticide se poursuive en évinçant dès le premier tour le président sortant. Ce serait sans précédent sous la Ve République. Cette situation entraînerait une déflagration politique inédite, quelque soit l’identité des finalistes. Le résultat pourrait toutefois fortement varier en fonction de la configuration finale : Marine Le Pen contre Valérie Pécresse, Éric Zemmour contre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen contre Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon contre Valérie Pécresse, Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse contre Éric Zemmour. Par ailleurs, dans ces situations hautement spéculatives, il n’est pas sûr qu’il y ait un second tour, surtout en l’absence de Valérie Pécresse. Afin d’éviter une présidence « populiste » mélenchonienne, lepéniste ou zemmourienne, le Conseil constitutionnel pourrait, après un désordre sciemment orchestré, annuler le premier tour et ordonner le recommencement de toute la procédure électorale. Édouard Philippe ferait dès lors le don de sa barbe bicolore à l’Hexagone. Cette entourloupe institutionnelle satisferait-elle des électeurs vindicatifs ?

Quelque soit le président élu au soir du 24 avril, il gérera le lent naufrage du pays. Ernest Renan l’affirmait au jeune Maurice Barrès : « Les nations meurent aussi ! » Faute d’Europe impériale, la France poursuit son agonie.

Salutations flibustières !

GF-T

« Vigie d’un monde en ébullition », n° 24, mise en ligne le 15 mars 2022 sur Radio Méridien Zéro.

Le lien audio est : Vigie d’un monde en ébullition #24 : « Cinq pour deux »

- Le bâton de combat - Utile en self-défense, comment apprendre les bases rapidement.

- Culture de l'inceste et du silence dans le clan Rothschild - Nathalie Rheims

- Que devient la Syrie de Bachar al-Assad ? (Après 11 ans de Guerre)

- Une Députée Ukrainienne reconnaît qu'ils se battent pour le NOUVEL ORDRE MONDIAL

- Des AFRICAINS parmi les réfugiés d'UKRAINE

- PRIX DE L'ESSENCE : PEUT-ON ENCORE LIMITER LA CASSE ?

- Bulletin N°73. Macron fauteur de guerre, chaudrons dans le Donbass. 17.03.2022.

- Les philistins de la culture, vrais barbares modernes (Friedrich Nietzsche)

- 30 % de clandestins extra-européens parmi les réfugiés ukrainiens ?

- MANIF A LYON CONTRE MACRON LE SAMEDI 19 MARS

Page 594 sur 878