Le retour de Daniel Cologne par un détour au Pays Basque...

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Militant actif au mitan des années 1970 en Suisse au nom du Cercle Culture et Liberté, le Belge Daniel Cologne rédige diverses brochures remarquées. Outre Julius Evola, René Guénon et le christianisme (réédité en 2011 aux éditions Avatar), il rédige en 1977 avec Georges Gondinet un fascicule au titre provocateur : Pour en finir avec le fascisme. Essai de critique traditionaliste-révolutionnaire. Il collabore à la revue de Maurice Bardèche Défense de l’Occident et publie la même année Éléments pour un nouveau nationalisme, un appel concis et vibrant en faveur d’une Droite européenne intégrale.

Lire la suite : Le retour de Daniel Cologne par un détour au Pays Basque...

La vaccination obligatoire aux Etats-Unis : Washington a-t-il échoué ?

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

La Cour d’appel fédérale de La Nouvelle-Orléans a bloqué un décret du département du Travail qui prévoyait l’obligation vaccinale pour les salariés d’entreprises de plus de 100 personnes, ou de se soumettre à des tests hebdomadaires.

Une décision qui met à mal l’agenda vaccinal du Président Joe Biden, analyse John Lowe, avocat américain et membre des Republicans Overseas France, au micro de Rachel Marsden.

George Bernard Shaw: du socialisme au surhomme (et vice versa)

- Détails

- Catégorie : PHILOSOPHIE

George Bernard Shaw (26 juillet 1856 - 2 novembre 1950)

La difficulté avec laquelle George Bernard Shaw se place sur l'échelle politique est illustrée par un détail de sa vie intellectuelle. Lorsqu'il a commencé, jeune homme, à fréquenter la British National Library et à se plonger dans ses collections, il aurait étudié le Capital de Marx et la partition du Nibelungenlied simultanément dans son bureau. Car il lui semblait que les deux œuvres avaient une idée commune: elles appelaient à la lutte révolutionnaire. « La véritable activité révolutionnaire, écrira-t-il plus tard, consiste à préparer la venue du surhomme. »

Lire la suite : George Bernard Shaw: du socialisme au surhomme (et vice versa)

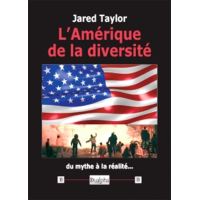

L’AMERIQUE DE LA DIVERSITE de Jared TAYLOR

- Détails

- Catégorie : KRAMPON A LU

Il faut toujours observer avec la plus grande attention ce qui se passe au sein de la société américaine, notamment en ce qui concerne les questions ethniques et sociologiques car nous savons pertinemment que leur décrépitude précède toujours la nôtre d’une vingtaine d’années. Mais avec l’arrivée récente sur le continent européen du phénomène woke et de la cancel culture, il se peut, pour notre plus grand malheur, que le temps du répit se soit singulièrement raccourci…

Ingrid COURREGES - Nos libertés

- Détails

- Catégorie : Chants et Chansons

I-Média n° 364 - Fact-checkers : Les désinformateurs

- Détails

- Catégorie : ACTUALITE

L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale

- Détails

- Catégorie : Décryptage

Lorsque, au début des années 1930, le politologue et théoricien du droit allemand Carl Schmitt a tenté de prouver la présence cachée mais néanmoins évidente de tendances totalitaires dans l'État libéral-démocratique moderne, il a semblé à nombre de ses contemporains conservateurs qu'il s'agissait d'une exagération. Les années suivantes ont apparemment confirmé à leurs yeux l'absurdité de l'affirmation de Schmitt. Au contraire, le véritable totalitarisme était palpable dans les régimes qui positionnaient la démocratie libérale comme leur ennemi juré.

Les théories classiques du totalitarisme associées aux noms de Carl Joachim Friedrich, Zbigniew Brzezinski et Hannah Arendt, fondées sur les caractéristiques externes des régimes totalitaires (idéologie, parti, police secrète terroriste, monopole du renseignement, monopole des armes, économie planifiée), ont soutenu cette mise en opposition absolue du totalitarisme avec la démocratie libérale. Ni la conception de Voegelin et de Meier sur l'émergence des religions politiques en tant que substitut de la foi, ni la conception de Schelsky sur le totalitarisme pluraliste, n'ont changé quoi que ce soit à l'acception générale et exclusive du totalitarisme en tant que phénomène anti-libéral et anti-démocratique en contradiction avec les démocraties ordinaires de style occidental.

Lire la suite : L'idéologie du politiquement correct et la civilisation occidentale

Aux origines de Rome

- Détails

- Catégorie : HISTOIRE

Parfois, la littérature nous raconte l’histoire avec un grand H, les longs poèmes qui se présentent à nous comme des fragments d’archive. La naissance de Rome est aussi énigmatique que le sont les élégies qui lui sont consacrées depuis les Grecs. Les Anciens établissent sa fondation au 21 avril 753.

C’est Romulus qui en aurait posé la première pierre. Il est le descendant d’Énée, héros de la guerre de Troyes, et personnage principal de l’Énéide de Virgile dont le débarquement sur les plages du Tibre constitue un autre moment important pour l’histoire des origines de la ville.

Mais quel crédit accordé aux textes littéraire, souvent écrit bien des années après les faits ? Quelles sources soulever pour dégager le vrai de la légende? Quel est le matériau de l’archéologie ? Pourquoi ce vif intérêt des Anciens pour la ville de Rome ? Cette histoire de Rome aux origines est le fruit d’un travail aux carrefours de plusieurs disciplines : la mythologie, la littérature, l’histoire, l’archéologie, la philologie. De facto, cette histoire des origines de Rome ne peut s’écrire que grâce à la confrontation des hypothèses issues des différentes disciplines que nous venons d’évoquer.

Alexandre Grandazzi, auteur d’un Que-sais-je ? sur l’histoire des origines des Rome, répond à Mari-Gwenn Carichon. L’auteur : Alexandre Grandazzi est historien et professeur à la Sorbonne spécialiste de la Rome antique. Ses recherches s’inscrivent dans une démarche pluridisciplinaire. Il a notamment écrit : Urbs. Histoire de la ville de Rome des origines à la mort d'Auguste (Perrin, 2017, 768 p.) et Une certaine idées de la Grèce avec Jacqueline de Romilly (Hachette, 2006, 352 p).

Blue Wolf, l’application utilisée par Israël pour espionner les Palestiniens en Cisjordanie occupée

- Détails

- Catégorie : LIGNES DE FRONT

Un reportage explosif paru dans le Washington Post révèle un vaste projet de surveillance déployé par l’armée israélienne en Cisjordanie.

Les caméras sont depuis longtemps un outil essentiel employé par Israël pour surveiller et observer les Palestiniens.

Cependant, compte tenu du progrès technologique, un système avancé de reconnaissance faciale est désormais utilisé pour contrôler les Palestiniens aux postes de contrôle militaires.

Nos médias s'abreuvent à une source empoisonnée

- Détails

- Catégorie : Décryptage

C'est le tabou des grands médias: les nouvelles internationales ne sont rien de plus que du copier-coller. De plus en plus, les médias du monde entier sont lourdement dépendants des agences de presse pour la production de contenu international.

Cette semaine, Benjamin Tremblay aborde les enjeux éthiques et journalistiques soulevés par cette dépendance. À quel point peut-on faire confiance aux agences de presse?

Il sera question de l'infiltration des médias par les services secrets, des campagnes de désinformation sponsorisées par les gouvernements ainsi que des tactiques connues pour contrôler le discours public.

- Bagnes et camps de l'Epuration

- Traditions régionales et héritage païen

- Vaste mouchardage d’Est en Ouest par Georges FELTIN-TRACOL

- Dwarrowdelf - From Beneath the Fells (Full Album)

- Présidentielle 2022. Marine Le Pen n’exclut pas l’immigration en cas de pénuries de main-d’œuvre

- Nous n'oublierons jamais les victimes des attentats islamistes du 13 novembre 2015

- « Le Fédéralisme à travers le monde » L'Echo des Canuts n° 21

- GRAND REMPLACEMENT : LA PAROLE AUX CITÉS !

- FONDATION BILL GATES - LA GRANDE ARNAQUE RÉVÉLÉE

- No time to die: la faiblesse de Bond à l'heure de la cancel culture

Page 646 sur 882