La fête de Beltaine par Hathuwolf Harson

- Détails

- Catégorie : Fêtes Païennes

Beltaine se célèbre le 1er Mai. C’est une des quatre grandes fêtes celtiques du cycle annuel. Beltaine marque la fin de l’obscurité hivernale et le début de la saison lumineuse. Le nom même de la fête est lié étymologiquement au Dieu celtique Bélénos et à son épouse la Déesse Bélisama. Le nom de Bélénos se traduit par “le feu de Bel”, et celui de Bélisama par “la très brillante”. Dans la tradition d’Irlande, c’est à la date du 1er Mai pour Beltaine qu’arrivèrent les Dieux Tuatha-Dé-Dannan à l’île.

Le Dieu Bélénos est un Dieu solaire et ouranien par excellence, il dispense lumière et santé. Le Dieu Bélénos possède parmi les autres traditions indo-européennes de claires correspondances: le Dieu Apollon dans la tradition grecque et le Dieu Balder dans la tradition germano-nordique. Il semble donc tout à fait logique qu’un tel Dieu de la lumière solaire soit célébré avec le retour des beaux jours.

Attesté par les sources historiques, le rite principal de la fête de Beltaine était la fumigation purificatoire des troupeaux et de leurs propriétaires. Les druides faisaient allumer de grands feux, et, après avoir prononcé les incantations rituelles, ils faisaient passer hommes et bêtes au milieu de ces feux dont la fumée était censée purifier et protéger pour le nouveau cycle à venir. Des sacrifices d’animaux avaient également lieu. Ce rite s’est maintenu en Irlande jusqu’au XXe siècle, avec les druides en moins bien-sûr, car tout ce qui est purement païen fut hélas interdit par les dogmes inquisitoires du christianisme.

Jusqu’au XIXe siècle, il était également coutume de décorer pour Beltaine les entrées de maison avec des fleurs jaunes, fleurs qui dans ce cas sont une figuration du soleil et de son renouveau cyclique. De plus, il existait aussi la tradition de décorer le buisson de Mai, un buisson que l’on décorait avec des guirlandes, des fleurs du type solaire, ainsi que des coquillages peints. Cet aspect coloré et très vivant est une image de la joie et de la lumière qui reviennent avec cette fête cyclique. Par ailleurs, la cueillette de plantes médicinales et divinatoires tenait une importante place pendant Beltaine. Cet aspect est directement relié au dieu Bélénos et à son pouvoir de guérison et de clairvoyance.

Les sources et les puits étaient eux aussi vénérés durant Beltaine. Le lien avec le symbolisme de l’eau comme élément de vie, de fécondité, d’abondance, et surtout purificateur est fondamental pendant cette période cyclique printanière. On faisait rituellement le tour du puits en prononçant les incantations nécessaires pour invoquer ces forces liées à la magie de l’eau. De plus, on tournait dans le sens de la marche apparente du soleil, d’Est en Ouest, ce qui est une autre invocation symbolique aux forces cycliques du soleil, de sa lumière et de sa chaleur. Les offrandes aux différents puits étaient nombreuses, élément rituel qui a survécu de nos jours avec les pièces de monnaie que l’on jette dans un puits afin qu’un souhait se réalise. La première eau que l’on recueillait durant Beltaine avait des vertus magiques puissantes. Le soir venu, les jeunes filles se lavaient le visage avec cette eau, afin d’entrer dans le nouveau cycle annuel de manière complètement purifiée.

Une autre tradition issue de Beltaine a très bien survécu dans le folklore populaire des pays qui ont reçu des influences celtiques. C’est celle du mât de Mai, également connue comme le mât de cocagne. En Bavière par exemple, la tradition du mât de Mai est strictement respectée tous les ans. Rares sont les villages qui ne dressent pas leur mât. Mettre en place le mât donne lieu à tout un rituel festif abondamment arrosé de boissons plutôt sympathiques. Puis en pleine ambiance de fête et d’allégresse générale, on danse en rond autour du mât en se tenant par des rubans accrochés au sommet du mât. Le symbolisme de ce rite est plus qu’évident: il s’agit de la danse du soleil autour du phallus donneur de vie. La danse en rond est une image de la course du soleil dans ses différentes phases cycliques de l’année, tandis que le mât est une représentation du phallus en érection, des forces ouraniennes qui viennent féconder la Terre-Mère. Les objets accrochés à un cercle au sommet du mât de cocagne, ont eux aussi leur importance. Ils figurent la richesse et l’abondance apportées par les forces vives de la belle saison. La graisse avec laquelle on enduit le mât afin de rendre très difficile la grimpette jusqu’au sommet du mât pour décrocher les objets, rappelle que cette quête du bonheur ne se fait pas sans effort.

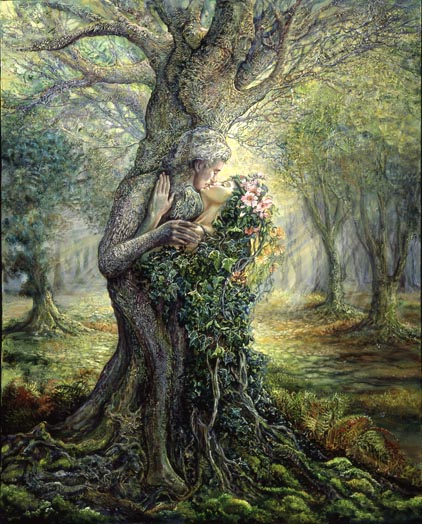

De nos jours, il existe en Irlande (Limerick et Arklow) et en Écosse (Calton Hill – Edinburgh), des célébrations folkloriques de Beltaine, de véritables spectacles ouverts à tous les visiteurs, un « Beltaine Revival ». Ces shows ont avant tout un caractère culturel et même touristique, mais ils respectent cependant l’esprit ancien de Beltaine, un esprit de fête, de joies, d’ivresse et d’érotisme naturel. Cet érotisme n’est pas innocent, car il repose sur les rites à caractère sexuel liés au printemps. C’est le moment où les couples se font et se défont, les jeux érotiques de Beltaine débouchaient souvent sur des unions sexuelles. Cet amour charnel était un écho de l’union sacrée entre le grand Dieu fécondateur et la Déesse fécondée. Dans le folklore écossais, cette union sexuelle se traduit par le mariage entre le « Green Man » et la « Reine de Mai », le Green Man (l’homme vert) étant le souvenir du Dieu Cernunnos et de son pouvoir de fécondation, tandis que la Reine de Mai incarne la Terre-Mère dans son aspect jeune et vierge.

Bonne fête de Beltaine à toutes et tous !

LA FETE DE BELTAINE

- Détails

- Catégorie : Fêtes Païennes

Bienvenu, avec ton adorable chœur de bois vert, mois estival de Mai que je désire tant !

GALLOIS, XIVe SIÈCLE

Quand les portes de Beltaine s'ouvrent toutes grandes le 1er mai, le soleil et les fleurs accueillent la procession de l'année dans les salles vertes de l'été. À Imbolc, nous nous réjouissons du retour de la lumière ; maintenant, nous célébrons la vie, la croissance, l'amour et la sexualité ; «la force qui conduit l'énergie verte dans la fleur», comme le dit le poète gallois Dylan Thomas.

Il est sûr que la deuxième partie du mot irlandais Beltaine, et de l'écossais Bealtuinn, signifie «feu», du vieux celtique tene, mais les linguistes ne savent pas si Bel se réfère à Bélénos, l'Apollon gaulois, ou dérive simplement de bel, qui signifie «brillant». Il pourrait même dériver de bil tene, «feu favorable», parce que, sauter entre deux feux de Beltaine, c'était s'assurer une bonne destinée, un bétail en bonne santé, et la prospérité.

Dans la mythologie irlandaise, les événements qui marquent la fin d'un ordre ancien et le commencement d'un nouveau, ont lieu fréquemment à Beltaine. L'histoire mythique de l'Irlande consiste en une série d'invasions de différentes races, qui tour à tour, devinrent la caste dominante. L'une d'elles fut la race des dieux, les Tuatha Dé Danann, qui arrivèrent en Irlande un Beltaine, chevauchant des nuages noirs. Après qu'ils eurent régné pendant des siècles, les envahisseurs qui suivirent, les fils de Mil, les supposés ancêtres des Irlandais, arrivèrent sur la côte ouest de l'Irlande en bateau, et vainquirent les Tuatha Dé Danann, pour devenir les nouveaux maîtres. Enfin, selon certaines légendes, saint Patrick alluma un feu sur la Colline de Slane, près de Tara, à Beltaine, pour proclamer le triomphe du christianisme sur les anciennes religions. Au cours des siècles suivants, les gens du pays subirent une forte marée de changements, de l'hiver à l'été, et, pour faire en sorte que le passage soit sans heurt, ils accomplirent de nombreux rites et cérémonies que nous allons exposer ci-dessous.

BÉLÉNOS

Bélénos était un dieu solaire qui était peut-être lié à la fête de Beltaine. Son nom-signifie «bellant». Les Romains l'appelèrent Apollo Belenos, du nom de leur dieu solaire, mais il semble avoir été un authentique dieu celtique avant cette période. Son culte s'étendait du nord de l'Italie, vers le Nord, en passant par l'Autriche et la Gaule, où des sanctuaires lui étaient consacrés à des sources curatives, car on attribuait au soleil de merveilleuses propriétés médicinales, quand il est associé avec l'eau. Il se peut qu'il y ait, à Paimpont, dans la forêt de Brocéliande, les restes d'un sanctuaire de Bélénos. Dans la clairière, la source sacrée appelée Fontaine de Brenton bouillonne près d'un dolmen. L'ancien nom de la source sacrée était Belenton, probablement une contraction de Bel-Nemeton, le bois sacré de Bélénos.

Un sanctuaire qui lui était consacré, portant une inscription romaine, fut découvert en Ecosse. Au Pays de Galles, il peut être assimilé à la figure ancestrale de Beli Mawr (beh-lî mah-oor), mais en Irlande, c'est en vain que l'on chercherait son nom. Il se peut cependant qu'il apparaisse sous une forme voilée dans l'histoire dont Diarmaid, l'un des guerriers de McCumhaill, est le protagoniste. Diarmaid marche sur une belle plaine, et voit un sanctuaire - un arbre haut, chargé de fruits, entouré par un cercle de pierres. Vers l'arbre, au centre, se dresse une pierre où jaillit une source cristalline. Diarmaid a soif et boit à la source, mais il fait ainsi venir le gardien de la source, un énorme géant recouvert d'une armure, la tête ceinte d'une couronne d'or, qui vient de l'est à grandes enjambées. Il provoque Diarmaid, et le combat dure trois jours. Chaque soir le géant disparaît dans le puits, mais le quatrième soir, Diarmaid l'y suit, et se retrouve dans le Sous la Vague ; le géant n'était sûrement autre que Bélénos, sortant de l'est couronné d'or comme le soleil levant, et disparaissant dans l’lnframonde chaque soir.

LA BENEDICTION DU FEU

Je vous parlerai d'une fête spéciale,

Les rites glorieux du Premier Mai :

Bière, racines, petit lait,

Et lait caillé frais pour le feu.

POÈME D'UN ANCIEN CALENDRIER IRLANDAIS

La veille de Beltaine, les druides et leurs successeurs se rassemblaient sur de hautes collines, orientés vers le soleil levant. Ils venaient allumer les grands feux qui apportaient le pouvoir du soleil à la Terre, sacrifier et purifier toute la communauté et les troupeaux, pour se préparer au cycle nouveau. Le feu était un intermédiaire entre les hommes et les dieux, les pouvoirs élémentaux du Monde Supérieur qui déterminent le sort des troupeaux et des récoltes. Des offrandes sacrées étaient jetées dans le feu, pour obtenir leur bienveillance, envoyées vers le ciel sur les flammes qui étaient des mains levées en prière.

Plus tard, les feux de Beltaine continuèrent d'arder en Ecosse et en Irlande. Un récit du XVIIIe siècle, des Highlands, dit que tout feu domestique était éteint, et que sur la colline, le feu pour les grands feux de joie, appelé le «feu de nécessité», était allumé avec le bois de neuf arbres sacrés. Seuls les hommes les meilleurs étaient dignes d'allumer le feu sacré. Si l'un était coupable de meurtre, d'adultère, de vol, ou d'un autre crime majeur, il ne devait pas allumer le feu, car il perdrait alors ses vertus coutumières. Trois fois, trois fois, trois fois, neuf fois, ou même neuf fois, neuf fois, les hommes chacun leur tour faisaient tourner le bâton, ou «enroulaient» le chêne, bien ajusté dans un trou creusé dans une planche de chêne bien sèche, l'arbre du soleil. Dès que des étincelles commençaient à se produire, on mettait un morceau d'agaric, un champignon qui pousse sur les vieux bouleaux, et qui est très combustible. Le bouleau est un arbre associé aux commencements, aux purifications, et au monde des esprits.

Le feu venait comme une bénédiction des dieux. Le grand feu de joie était allumé avec sa flamme magique, et alors des silhouettes sombres sortaient de leurs fermes en bas de la colline, poussant le bétail. Elles portaient aussi des provisions -une crème aux œufs, du beurre, des flocons d'avoine, et du lait, beaucoup de bière et de whisky. Un peu de crème était versée sur le sol comme offrande aux dieux et à la terre sacrée. Il y avait aussi un « bannock » de flocons d'avoine, sur lequel étaient posés neuf morceaux carrés, chacun pour un dieu ou un saint qui protégeait les troupeaux, et aussi pour les animaux particuliers qui en faisaient leur proie. Se tournant vers le feu, chaque personne détachait un morceau et le jetait par-dessus son épaule, en disant : «Cela, je te le donne, préserve mes chevaux ; cela pour toi, préserve mes moutons.» Et aux prédateurs : «Ceci, je vais te le donner, ô Renard ! Épargne mes agneaux. Ceci pour toi, ô Corbeau ! Ceci pour toi, ô Aigle !» Quand la cérémonie était finie, on mangeait le reste de la nourriture.

Un récit d'Irlande, du XIXe siècle, nous donne un aperçu des scènes qui pouvaient suivre ce rite. Toute la colline était illuminée, les enfants mettaient des tisons de jonc et de bruyère séchés dans les flammes rugissantes, et les faisaient tourner autour de leur tête, imitant le cercle du soleil. Des danseurs tournaient, décrivant un cercle. Les jeunes hommes sautaient par-dessus les flammes pour sain, protéger, eux-mêmes, et leur bétail, tandis que les hommes âgés marchaient lentement autour du feu, murmurant des prières. Si un homme était sur le point de partir pour un long voyage ou d'entreprendre quelque chose de dangereux - ou de faire les deux, en se mariant - il sautait trois fois en arrière et en avant par-dessus les flammes, pour que son destin soit favorable. Dans certains endroits, deux feux étaient établis, et le bétail était conduit entre eux pour le purifier de la maladie, après le long hiver passé à l'intérieur. Quand le feu faiblissait, les filles sautaient par-dessus, pour avoir de bons maris, les femmes enceintes le traversaient, pour que leur accouchement se passe bien ; et les mères portaient leurs enfants à travers les braises et les cendres. Tous célébraient le pouvoir du feu sacré, pour purifier l'air des démons et des maladies, du tonnerre et de l'éclair, et tout ce qui pouvait nuire à leurs yeux pour l'enfant non né de la récolte de l'année.

Quand le feu mourait, les braises étaient jetées parmi les plantes en herbe, pour assurer une croissance favorable, tandis que chaque maisonnée en rapportait quelques-unes pour allumer un feu nouveau dans leur foyer. Quand le soleil se levait, ceux qui étaient restés pour le contempler, pouvaient le voir danser de joie trois fois à l'horizon, avant de sauter dans le ciel, dans toute sa gloire estivale.

Sources : Vivre la Tradition Celtique au fil des saisons – Mara Freeman – Guy Trédaniel éditeur 2002.

Entretien avec le collectif Zannekinbond: Socialiste Révolutionnaire et Flamand

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Nous, animateurs de la revue Rébellion, sommes très heureux d’offrir la parole à nos camarades du collectif Zannekinbond. Ils font un important travail qu’il faut soutenir pour faire vivre une alternative socialiste révolutionnaire partout en Europe.

Q :Pourriez-vous vous présenter Zannekinbond?

R : Le Zannekinbond a été créé officiellement le 11 juillet 2019. Il a l’ambition d’être un groupe de réflexion dans le but d’établir un corpus idéologique de fond, avant d’être un groupe d’action. Cette possibilité n’est pas exclue à l’avenir mais nous souhaitons, pour l’instant, nous placer dans la bataille des idées. Nous voulons mener cette bataille nécessaire car en Flandre, en Belgique et dans les Pays-Bas en général, les idées que nous portons sont absentes. Alors que beaucoup de nouvelles idées intéressantes circulent à l’étranger, la mentalité de clocher et la politique des polders persistent en Flandre. La plupart restent bloqués sur les mêmes idées démodées depuis les années 1990. Dans les années 70, les idées développées en France, en Allemagne et en Italie se sont facilement propagées ici. Quand il pleut à Paris, il coule à Bruxelles et bruine à Anvers. Mais il n’y a plus d’innovation politique depuis le début des années 90.

La tribalisation politique, qui caractérisent actuellement la politique en Europe, et plus généralement le monde occidental dans son ensemble, sont apparus très tôt en Flandre. D’une part, le libéralisme progressiste de gauche et, d’autre part, la droite, libérale, conservatrice ou identitaire. Cette droite qui, tout comme chez nos voisins du Nord, est de plus en plus guidée par des tendances venue de l’autre côté de l’Atlantique.

Les partis politiques et les protagonistes vont et viennent, mais les thèmes restent largement les mêmes, les deux partis jouant de facto le rôle d’idiots utiles du grand capital. Notre activité s’inscrit dans la diffusion d’une vision qui est, d’une part, explicitement de gauche sur le plan socio-économique, de nature socialiste sans se réduire à un mouvement spécifique au sein de la grande famille socialiste. D’autre part, le Zannekinbond souhaite offrir au nationalisme flamand un ressourcement, un nouveau souffle, loin des recettes libérales.

Nous souhaitons revenir aux origines du mouvement radical qui a défié la Belgique depuis la Première Guerre mondiale. De nombreux Flamands, même au sein du mouvement national flamand, ont oublié les batailles, les grandes figures et leurs points de vue de l’époque. Pourtant, Il est étonnant de constater à quel point les questions du passé peuvent encore inspirer les problèmes actuels.

Par exemple, nous souhaitons apporter une critique saine de la politique d’ouverture des frontières. Le discours habituel de la droite radicale n’est que trop peu de crédibilité pour une partie considérable de la population car elle s’exprime sur fond de racisme. Cette radicalité engendre une polarisation entre, d’un côté, le camp de la droite radicale qui restera toujours indigeste pour une majorité de la population et, en face, cette majorité qui reste sous l’influence d’une élite libérale et cosmopolite qui prône l’ouverture des frontières. Nous pensons qu’une politique économique de type socialiste n’est possible que si la souveraineté nationale est restaurée et si le travail n’est plus considéré comme un facteur de production mobile à l’échelle mondiale, comme le souhaitent les capitalistes. En outre, nous concentrons nos flèches sur la mise en péril du socialisme par la politique identitaire libérale. Nous affirmons que la privation de droits nationaux et la lutte des classes coïncident. Il ne peut en être autrement.

Nous constatons qu’à l’étranger, les idées profondément innovantes sur le plan social, économique, politique et géopolitique sont dynamiques. Ces idées ne sont pas nouvelles, mais elles prennent de plus en plus d’ampleur. L’objectif du Zannekinbond est donc d’entreprendre une nouvelle approche au débat, de développer de nouvelles idées, de lancer des analyses critiques et d’importer de nouvelles idées de l’extérieur en Flandre et de les y adapter. Par exemple en traduisant des œuvres politiques pour un public néerlandophone. L’objectif est de déconstruire le clivage habituel gauche/droite afin d’en synthétiser des idées pertinentes. Cette synthèse ne se situe pas tant « à gauche du capital, à droite de la morale » mais devrait construire un nouveau cadre de référence sur lequel de nouvelles valeurs peuvent être construites pour le 21ème siècle. Et parfois, s’inspirer et adapter les anciennes à notre siècle.

Q : Quel lien faite vous entre combat de libération nationale et socialisme?

R : L’un ne va pas sans l’autre. D’une part, il ne peut y avoir de souveraineté populaire tant que les Nations, les peuples et les régions, restent soumises à des structures supranationales au service d’un ordre mondial qui est en contradiction avec l’idée de souveraineté. D’autre part, les mouvements et les partis politiques qui parlent de souveraineté et d’indépendance ne semblent pas pouvoir analyser correctement cette situation et semblent même en être souvent les plus grands défenseurs. Par exemple, au sein du Mouvement flamand traditionnel, il était jusqu’à très récemment impossible de remettre en question le rôle des multinationales, car ces dernières étaient nécessaires dans la prospérité de la Flandre en renforçant sa position concurrentielle vis-à-vis de nos voisins. La myopie l’emporte. Maintenant que ces mêmes multinationales sont activement engagées dans une politique d’identité, de genre, de communautarisme et de censure, le fusil change lentement d’épaule. Mais il est trop tard.

Pour nous, les deux sont donc inséparables : les notions de lutte des classes et de libération nationale se fondent en un mélange explosif qui peut briser le statu quo libéral. Ernst Niekisch avait déjà indiqué les moyens de la lutte des classes pour parvenir à la libération nationale. Nous récusons La croyance romantique – et ultérieure – selon laquelle il existerait une communauté populaire indivisible dans laquelle il n’y aurait pas d’intérêts opposés dans un environnement libéral-capitaliste. L’Histoire de libération du peuple flamand contredit également ce constat : la classe ouvrière flamande a été à maintes reprises trahie par son élite économique qui, dès que l’occasion de monter dans l’échelle sociale se présentait en étant incluse dans l’élite économique belge.

Avec le Zannekinbond, nous sommes vigilants aux courants de type fascistes, ou autres tendances d’extrême droite, qui s’infiltrent dans le courant national-révolutionnaire. Par le passé, en Flandre comme ailleurs en Europe, des groupes d’extrême droite ont abusé de l’étiquette « national-révolutionnaire » pour cacher leurs véritables opinions. Mais, assez rapidement, les masques tombent et, aussi bien le racisme brut que l’autoritarisme de droite, apparaissent. Pour nous, l’inspiration se trouve plus souvent dans un James Connolly ou un Henning Eichberg et certainement pas dans la Falange espagnole par exemple. Cela signifie que la résistance à l’impérialisme coïncide avec la volonté d’assurer la liberté et la souveraineté de chaque peuple sans perdre de vue le tableau européen dans son ensemble. Les luttes de libération nationale, à l’heure actuelle et en ce qui concerne l’Union européenne, mais aussi en ce qui concerne les États nationaux européens, ont connu leurs meilleurs moments.

Une Europe socialiste de Dublin à Vladivostok dans laquelle tous les peuples peuvent vivre leur spécificité culturelle et où il n’y a plus de place pour des Etats comme la Belgique, la France, l’Espagne. Notre nationalisme est basé sur l’idée que cette nation peut encore construire son propre empire tel qu’il a été propagé dans les années trente. Pour nous, ce que Jean Thiriart a appelé le « petit nationalisme » en ce qui concerne la Flandre, la Bretagne, la Corse etc. s’applique aux États européens multiethniques qui, à maintes reprises, empêchent une véritable unification européenne par leur nationalisme inspiré soit par les valeurs de 1789, soit par le traditionalisme réactionnaire catholique. Comme les jumeaux siamois, ils sont attachés par leurs élites à l’UE, à l’OTAN et à l’ordre socio-économique existant. Le statu quo institutionnel et politique est lié à l’emprise des États-Unis sur l’Europe. L’UE et sa Banque centrale européenne veillent au libre marché et à une politique néo-libérale dans les États membres. En échange de quoi ces derniers sont autorisés à s’accrocher désespérément à leur propre armée nationale au sein de l’OTAN et à leur propre corps diplomatique comme dernier noyau de leur « souveraineté nationale ». Nous saluons le fait que la Russie ait déjà montré qu’elle considère la lutte pour les droits des peuples d’Europe occidentale et d’ailleurs comme un moyen d’affaiblir le statu quo, comme en témoigne la conférence « Dialogue des nations : le droit à l’autodétermination et la construction d’un monde multipolaire » en 2015.

En ce qui concerne ce positionnement géopolitique, nous constatons le même problème au sein du Mouvement flamand traditionnel. Pendant des décennies, les nationalistes flamands se sont révélés être de grands défenseurs d’institutions telles que l’OTAN, l’UE, et ont soutenu les guerres au Moyen-Orient, parce que c’était « contre l’Islam ». Nous voyons encore qu’ils sont – avec leurs « ennemis » de gauche d’ailleurs – en première ligne lorsqu’il s’agit de mener une politique hostile à l’égard de la Russie ou de la Chine – car c’est là que les « communistes » règnent en maître. Nous sommes chaque fois très surpris de voir ces mêmes institutions supranationales se retourner finalement contre leurs vassaux. On ne mord pas la main qui nourrit, on nourrit la bouche qui mord. Le néolibéralisme en est à la pointe ; le socialisme, en revanche, est détesté. Avec le Zannekinbond, nous essayons de briser cette spirale descendante.

Ce qui se présente comme de « gauche » a non seulement quitté le nationalisme populaire, ce qui n’était certainement pas le cas par le passé, mais aussi le socialisme! Un cocktail mortel de mondialisme, de politique identitaire et de néolibéralisme en constitue désormais l’épine dorsale et tente également de dominer le discours social, universitaire et politique. Ainsi, toute opposition à ce projet sera fondée en premier lieu sur la souveraineté nationale, et en second lieu sur le socialisme comme alternative économique au service de la communauté, et non au service du grand capital. La lutte de libération nationale est donc nécessaire pour libérer la communauté populaire et souveraine des entraves de l’oligarchie internationale afin de réaliser le véritable socialisme comme base économique et sociale au service de cette même communauté. C’est la seule alternative au néolibéralisme globalisant. Nous ne faisons aucune distinction entre le socialisme marxiste et non marxiste. Avec les éléments du passé, nous tirons les leçons nécessaires et déconstruisons et (re)construisons ce qui doit être démasqué et analysé comme une plate-forme stable pour construire des communautés et des nations solides.

Q : Comment jugez-vous la situation politique de la Belgique après une dizaine d’année de crise politique ?

R : En fait, la crise politique en Belgique est beaucoup plus ancienne. Pour la comprendre, il faut revenir à la naissance de l’État belge. La Belgique est une construction artificielle de l’État qui devait servir les intérêts politiques internationaux de l’époque en obtenant un équilibre des superpuissances européennes de l’époque tout en proposant un projet très libéral. La révolution belge de 1830 fut avant tout une révolution de type libérale, soutenue par la bourgeoisie libérale francophone d’une part et par le concours de l’Église catholique d’autre part pour qui la crainte du protestantisme aux Pays-Bas justifiait de devoir accepter une constitution très libérale. En 1831, sur la recommandation de la famille bancaire britannique Rothschild, les familles Saxe-Cobourg et Gotha ont été placées sur le trône royal. L’une des principales raisons en est l’activité financière du premier roi, Léopold Ier. À aucun moment, le soulèvement belge n’a été un soulèvement ouvrier. Le nationalisme belge était et est toujours bourgeois. À l’époque, les Flamands étaient une population paysanne appauvrie dont l’élite était francisée, et la nouvelle élite belge voulait étendre cette francisation à toute la Flandre.

La crise en Belgique se renforce alors que l’élite dirigeante capitaliste belge se mondialise. Elle se transforme en une élite cosmopolite qui trouve les frontières nationales gênantes. Le libéralisme belge est en train de tuer son propre enfant, la Belgique. Plus rien ne justifie cet état, sauf peut-être encore quelques intérêts financiers de groupes capitalistes. Parce qu’un État belge unitaire s’est avéré intenable après la Seconde Guerre mondiale – les Flamands exigeant plus de droits politiques – une construction fédérale nébuleuse a été conçue. En plus de l’État fédéral, des régions et des communautés viennent s’y superposées, et ce système arrive à terme. Il est temps d’abolir définitivement cette construction belge. D’un point de vue purement électoral, la situation au niveau fédéral, belge et national devient intenable. La formation du gouvernement fédéral est extrêmement difficile car la population wallonne vote plus à gauche et la population flamande plus à droite. Cette orientation de droite en Flandre est principalement basée sur des valeurs culturelles plutôt que sur des questions socio-économiques.

En termes de politique actuelle, le gouvernement dit de Vivaldi qui est une mosaïque composées de libéraux, de sociaux-démocrates, de verts et des chrétiens-démocrates flamands, et qui a été formée après une autre longue période de négociation politique, représente le pire des mondes. Culturellement, elle exprime un libéralisme de gauche agressif par lequel elle se distingue du précédent gouvernement du Premier ministre Michel qui est désormais le président de l’Union européenne. Elle était perçue comme conservatrice et néolibérale en raison de la présence de la N-VA, parti nationaliste flamand de type libéral-conservateur. Dans une large mesure, cela était correct. Le gouvernement Michel Ier n’a pas caché son soutien aux organisations patronales en faisant reculer beaucoup de droits et acquis sociaux.

Mais à bien des égards, le gouvernement actuel ne diffère guère de son prédécesseur. La parodie de « changement » de ce gouvernement vise en fait à intégrer des sous-identités dans son administration afin de donner à l’ensemble un faux air de « justice sociale ». Cela sert à masquer les mêmes mesures néolibérales et à imposer à la population un projet social qu’elle n’a pas demandé.

De plus, la situation devient de plus en plus urgente. Les partis politiques qui composent la coalition Vivaldi se rendent compte qu’ils pourraient être le dernier gouvernement d’un État unitaire s’ils échouent dans leur tâche de reconquérir le soutien populaire. Les rapports de force évoluent. Les partis flamands séparatistes et confédéralistes voient leur influence augmenter dans les sondages, tout comme les communistes. Les « partis majoritaires » bénéficient du soutien d’une minorité de la population. En 2024, il pourrait donc y avoir un cap important. Mais cela en dit peu sur le type de société vers lequel nous évoluerons. Si ces mêmes groupes d’intérêt se recentrent sur le niveau flamand, au lieu du niveau belge comme actuellement, ce que nous constatons déjà par le lobbying de certains groupes d’intérêt et partis politiques conservateurs de droite et nationalistes flamands, alors en fin de compte, peu de choses changeront pour la communauté.

Q : Vue depuis la France, le mouvement national flamand semble très libéral. Cette impression est-elle une réalité?

R : Depuis les années 60, le mouvement national flamand s’est de plus en plus préoccupé des intérêts d’une certaine classe moyenne naissante, avec la mentalité d’épicier qui en découle. Cela lui a donné la réputation, en tant que rare mouvement nationaliste populaire en Europe, d’être marqué très à droite, très libéral et très réactionnaire. C’est une grande différence avec l’Irlande, la Corse ou l’Écosse, pour n’en citer que quelques-unes des régions européennes en lutte. L’un des rares mouvements régionalistes en Europe avec lequel vous pourriez comparer le mouvement flamand actuel est l’ancienne Lega Nord sous Umberto Bossi. Mais vous pourriez aussi avoir du mal à le qualifier de nationaliste populaire. De plus, le Mouvement flamand est aujourd’hui en proie à des clichés anticommunistes, à une adoption superficielle du nouveau langage formel de l’altright, à un populisme informe et sans but, et à un sentiment général que le gouvernement est responsable de toutes les souffrances, d’autant plus qu’il s’agit du gouvernement belge. Pourtant, le fait que des partis nationalistes flamands, tels que la Volksunie ou la N-VA, aient partagé le pouvoir à plusieurs reprises par le passé, ne semble pas constituer une objection à cela. Cela crée une symbiose entre les idées libérales et libertaires de droite, souvent issues des États-Unis, et le nationalisme populaire flamand, qui, à notre avis, est non seulement tout à fait unique en Europe, mais aussi contradictoire sur le plan interne.

Cette image libérale du mouvement flamand est donc largement correcte ou du moins compréhensible. Il est dominé par un parti conservateur-libéral de centre-droit, la N-VA, et par le Vlaams Belang, un parti radical de droite. Tous deux sont libéraux lorsqu’il s’agit de vision socio-économique. La N-VA est plus explicitement pour le libre-échange – moins de gouvernement, plus de privatisation – que le Vlaams Belang. Mais ce dernier continue aussi à prôner une économie de l’offre déterminée par les forces du marché libre. Ces dernières années, le Vlaams Belang a adopté un profil socio-économique plutôt de gauche, mais on ne peut pas se défaire de l’impression qu’il s’agit là d’un opportunisme propagandiste. La preuve étant les votes de leurs élus dans les parlements lorsque des dossiers socio-économiques sont sur la table, ainsi que de leurs attaques persistantes contre l’action syndicale.

Les deux partis soutiennent aussi explicitement le camp pro-occidental en termes de politique internationale, en laissant de côté les exceptions individuelles. La domination de ces deux partis sur la scène politique flamande conduit également à son caractère viscéralement anti-socialiste. L’une des conséquences de cette mainmise politique est que la Wallonie et la population wallonne sont visées à la place de l’État belge, de sa monarchie et de ses principaux groupes capitalistes, qui de fait se maintiennent au pouvoir.

Avec le Zannekinbond, en revanche, nous souhaitons rétablir une vision de l’État belge et de son élite dirigeante comme principal ennemi du peuple flamand en lieu et place de la Wallonie et de la classe ouvrière wallonne. Nous souhaitons revenir aux véritables racines émancipatrices du Mouvement flamand. Il devrait en résulter un nouveau cadre conceptuel, adapté au 21e siècle mais avec les deux pieds dans les traditions sociales du Mouvement flamand. Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais nous pensons que le moment est venu, plus que jamais !

L’Histoire du mouvement radical flamand prouve qu’il n’a pas toujours été à “droite”. Lorsqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, le mouvement s’est radicalisé et a résolument choisi la voie anti-belge – abandonnant ainsi la voie de la réforme linguistique dans un cadre belge – cela a souvent coïncidé avec des sympathies ou des positions socialistes et révolutionnaires au début de l’entre-deux-guerres. La période 1916-1922 a clairement vu naitre des opinions révolutionnaires et socialistes parmi les vétérans du front flamands et les militants flamands. On relève des sympathies pour la rébellion de Pâques irlandaise de 1916 et pour la révolution d’octobre russe de 1917. Ces racines ont été quelque peu oubliées et Zannekinbond veut contribuer à les ramener sur le devant de la scène.

Si nous regardons la société contemporaine, nous pensons que la politique bourgeoise libérale et/ou de droite radicale ne peut pas offrir une solution de long terme. C’est surtout la politique au jour le jour en fonction du mécontentement général de la population. La phase actuelle du capitalisme tardif montre de plus en plus que la défense de la souveraineté populaire, des traditions et de l’individualité coïncide avec l’anticapitalisme, avec la volonté de repositionner la politique au-dessus de l’économie et de réguler à nouveau cette dernière, avec la volonté d’écrire une nouvelle histoire d’inspiration socialiste. Les Flamands attachent une grande importance aux valeurs de droit culturel, au respect des traditions. Mais sur le plan socio-économique, les Flamands sont souvent beaucoup plus à gauche qu’on ne le pense, y compris en Flandre même. La grande majorité de la population flamande n’est pas favorable à la privatisation de la sécurité sociale. 80 % des Flamands pensent que le grand capital devrait contribuer davantage aux revenus de l’État. Le problème, c’est que lorsqu’ils votent pour la droite bourgeoise, ils obtiennent une politique libérale, aussi et surtout sur le plan économique.

Lorsque l’on examine la genèse du mouvement flamand radical, celui qui ne se contenta plus de défendre les droits linguistiques mais qui a décidé de remettre en question l’État belge, il apparaît que bon nombre de cadres de ce mouvement se sont naturellement alignés non seulement sur les positions socialistes mais aussi sur la lutte contre l’impérialisme militaire qui a pris forme dans le mouvement pacifique flamand. Elle a conduit aux célèbres pèlerinages de l’Yser où des milliers de nationalistes flamands sont venus prêter serment d’allégeance à l’héritage politique des soldats flamands du front. Avec le Zannekinbond, nous pensons que ce mouvement pacifiste flamand a besoin d’être relancé, compte tenu de la politique d’agression de l’OTAN à l’égard de la Russie et à laquelle la Belgique atlantiste reste fidèle. Il reste un mystère pour nous, par exemple, de savoir comment les Flamands de droite, conservateurs et libéraux, parviennent à jurer allégeance au « Testament de fer » des « Fronters » et à accepter ensuite les crédits de guerre pour le soutien militaire belge en Syrie, à accepter les propositions de réintroduction du service militaire dans l’armée belge ou même d’adhésion à l’OTAN…

Q : Comment intégrer vous la dimension européenne à votre engagement pour la Flandre ?

R : En ce qui nous concerne, la reconquête de la souveraineté des communautés s’inscrit avant tout dans la réalité de l’Union Européenne. Mais cela ne signifie en aucun cas une croyance ni dans une Europe des nations indépendantes, ni dans une Europe aux 100 drapeaux selon la vision de Yann Fouéré. Nous pensons que cette souveraineté ne peut être garantie que lorsqu’il existe un projet idéologique commun aux différentes communautés de personnes, qui peut être une alternative à l’ordre mondial atlantique et néo-libéral. La liberté des peuples européens, d’une part, et l’organisation d’une économie socialiste, d’autre part, ne peuvent être séparées de la (re)construction d’une Europe unifiée. Une association de peuples ne sert donc pas à subordonner ces peuples à certaines prémisses idéologiques, telles que le libre marché ou la liberté absolue des formes d’expression individuelles, ou à une oligarchie de groupes d’intérêts financiers, comme c’est le cas actuellement de l’UE, mais plutôt à soutenir les intérêts de ces peuples et à sauvegarder leur souveraineté. Le leitmotiv idéologique, c’est à dire un cadre commun socialiste et nationaliste populaire, est nécessaire pour défendre l’intégrité de ces communautés, ainsi que de promouvoir l’amitié et la fraternité entre les différents peuples. La Belgique, par contre, a été dès le départ du côté de l’Atlantisme, du côté de l’économie capitaliste volatile, du colonialisme, de l’économie de marché libérale, du développement d’un État occidentaliste.

En ce qui concerne la Flandre et ses relations avec l’Europe, nous optons pour la « civilisation de la terre », pour la fermeté, l’identité, la durabilité, les valeurs immuables et l’enracinement, une économie basée sur les principes socialistes où la politique peut diriger l’économie. Cela signifie qu’il faut regarder plus loin vers l’Est, vers un rapprochement avec l’Europe centrale et orientale, y compris la Russie. Avec le Zannekinbond, nous nous concentrons – précisément en raison de cette souveraineté des communautés – sur un espace politique eurosibérien et, par extension, sur un espace spirituel eurasien. Il y a donc certainement des questions où l’Europe a besoin d’une unification politique, mais cela ne peut se faire uniquement dans le cadre de l’Union européenne. L’UE actuelle est née des souhaits des Américains qui, avec leur plan Marshall, ont exigé que les Européens disposent désormais d’un marché plus vaste qui faciliterait l’approvisionnement en produits américains. Les élites libérales européennes ont travaillé davantage sur ce point en voulant réaliser l’unification politique par l’unification économique. Outre l’érosion de la souveraineté nationale, le résultat est une Europe impuissante sur le plan international car elle reste le jouet des Américains.

Ainsi, pour savoir quelle peut être la dimension européenne d’un futur projet flamand, il faut d’abord savoir : quelle Europe et quelle Flandre ? Ensuite, il faut déterminer quel est le cadre le plus approprié pour réaliser ces objectifs. Selon nous, il s’agit d’un projet continental de Dublin à Vladivostok, où les peuples de langues, de cultures et d’ethnies différentes peuvent préserver leur identité organique, leurs intérêts économiques et leur intégrité écologique dans un cadre idéologique partagé, une plate-forme consultative commune et, si nécessaire, une organisation de sécurité commune.

Merci à vous camarades.

Retrouvez nos camarades sur le net : http://zannekinbond.org/

Sources : Ex: https://rebellion-sre.fr/

Gouvernance globale et guerre civile mondiale – Pierre-Antoine Plaquevent

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Par Pierre-Antoine Plaquevent. Auteur de « Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme » aux éditions « cultures et racines ».

Au vu de la tension croissante entre USA et Chine/Russie, la toile bruisse de rumeurs de guerre et beaucoup se posent légitimement la question de savoir si une guerre mondiale ouverte pourrait suivre la séquence du Covid commencée fin 2019. Tenter de répondre à cette question nécessite d’aborder cette problématique complexe sous trois aspects principaux : politique, géopolitique et stratégique. Trois niveaux d’analyse qui peuvent permettre de sonder quelles sont les ruptures en cours susceptibles ou non d’entraîner une fracturation de l’ordre mondial et ainsi conduire à une guerre ouverte entre les faces occidentale et orientale de la gouvernance mondiale.

I – Sur la forme politique de l’ordre mondial actuel

Pour qu’ait lieu une guerre mondiale, il faudrait que se produise une fracture systémique au sein de la gouvernance globale. Cette gouvernance constitue un ordre mondial doté de divers niveaux d’intégration et d’interaction qui varient selon la capacité d’influence et de puissance des acteurs de différents types qui la constituent.

Parmi ces acteurs on trouve principalement :

- les institutions et instances internationales juridiques, militaires ou économiques du type : ONU, OMS, OMC, FMI, CIJ, CPI, UE, OTAN, COE, G20, UEE, ALENA etc. ;

- les firmes multinationales les plus puissantes (GAFAM et autres) ;

- les fondations et organisations non gouvernementales influentes (du type Bill & Melinda Gates Foundation, Forum économique mondial, Open Society Foundations, fondation Rockefeller, fondation Ford etc.) ;

- les États (environ deux cents).

Ces derniers, issus de la continuité et de la légitimité historique, constituent théoriquement le cadre normatif et même symbolique du système contemporain des relations internationales. Dans l’esprit des populations, ils continuent toujours d’incarner la souveraineté et la légitimité politique ; dans les faits, ils sont absorbés par les instances supra ou para-étatiques et en deviennent toujours plus subsidiaires.

Comme le Covid-19 est venu le rappeler aux peuples, les États apparaissent toujours plus dépendants d’instances de prises de décision qui échappent au regard du grand public ou que ce dernier peine à discerner. Dans le langage de la gouvernance mondiale, s’interroger sur les instances réelles de prise de décision relève du « complotisme ».

Dans les faits, l’ensemble de ces institutions non élues para ou supra-étatiques, se chargent de fixer les grands objectifs stratégiques de la gouvernance mondiale : lutte contre le réchauffement climatique, intégration cosmopolitique, planification écologique mondiale, planification sanitaire planétaire, décarbonation de l’industrie, décroissance démographique, imposition de l’agenda gender/LGBTI etc. Ces institutions et leurs bailleurs de fonds privés (type Gates, Rockefeller, Soros etc.) ont à cœur de développer le « multilatéralisme inclusif » et le juridisme institutionnel afin de réduire toujours plus le champ d’action des États et leur capacité de décision autonome.

Première rupture : quel léviathan pour freiner la stasis globale ?

Nous pensons qu’une première rupture interne à l’ordre mondial actuel tient justement au rôle que la gouvernance mondiale assigne aux États et jusqu’où ces derniers sont prêts à être absorbés en son sein. Car, à mesure que les États-nations abandonnent, transfèrent ou diluent leurs prérogatives régaliennes vers les institutions macro-régionales (type UE) ou mondiale de la gouvernance globale, ces États abandonnent aussi en retour leur monopole de la violence légitime[1]. Ils voient dès lors cette violence se répandre en retour au sein des sociétés dont ils ont théoriquement la charge et la responsabilité.

À mesure que progresse l’intégration cosmopolitique promue par les instances et les décideurs de la gouvernance globale, dans le même temps, l’ordre politique international se dilue toujours plus en une forme de guerre civile mondialisée à sa base, au niveau des États-nations menacées d’éclatement. Le Léviathan stato-national ne remplit plus son rôle de frein à la guerre latente de tous contre tous et les tendances centrifuges s’accélèrent alors en son sein jusqu’à atteindre une situation critique proche de la rupture[2]. Les sociétaires ne se sentant plus protégés de la mondialisation par l’État à qui ils ont délégué la légitimité et la souveraineté politique, chacun se sent alors libre de rompre le contrat social et rentre de manière plus ou moins consciente en sédition avec l’État central devenu dès lors une menace à éviter au lieu d’un protecteur.

Une forme d’« unité et scission »[3] de l’ordre géopolitique mondial apparait et tend à s’universaliser : convergence des États à leur sommet en direction de l’intégration cosmopolitique, fracturation et émiettement à leur base. C’est au niveau de la base des sociétés occidentales que les transformations de l’ordre mondial en cours exercent les pressions les plus violentes et les plus difficiles à supporter. C’est selon nous aussi pour freiner cette tendance à la parcellisation et à la fragmentation que quasiment TOUS les États (sauf rares exceptions type Suède ou Belarus[4]) ont appliqués avec zèle les mesures sanitaires d’exception depuis un an. Dans un contexte de rétraction globale de l’économie mondialisée, ces mesures sont venues geler la plupart des antagonismes sociaux en cours dans le monde avant l’irruption du Covid-19. On citera entre autres : les Gilets jaunes en France, les nombreux mouvements de contestation en Amérique latine courant 2019[5], les soulèvements de masse à Hong-Kong face à la Chine, l’opposition civique croissante contre Erdogan à Istanbul etc. Avec des niveaux d’intensité différents et affectant indistinctement des régimes libéraux ou illibéraux, la contagion d’une contestation politique internationale fut freinée l’an dernier par les mesures sanitaires planétaires d’exception et tous les régimes politiques fragilisés par des tensions internes ont accueillis avec soulagement cette mi-temps politique bienvenue. Un couvercle sanitaire mondial a ainsi été déposé sur le feu des révoltes en cours mais pour combien de temps ?

Cette stasis mondialisée rampante peut déboucher à terme sur une rupture plus profonde au sein du système des relations internationales. Rupture entre la gouvernance globale et les États qui refuseraient de poursuivre le processus de délitement de leur souveraineté et de leur légitimité. Une dilution de l’ordre stato-national qui génère un appauvrissement de la population et subséquemment une montée du chaos social qui menace physiquement le personnel politique des gouvernements des États-nations. Un personnel politique en première ligne face à la colère populaire comme l’a montré la sainte colère des Gilets jaunes en France ou plus récemment l’attaque du Capitole aux USA.

Ce processus de transfert des fonctions essentielles des États-nations vers des instances politiques et juridiques supranationales constitue la tendance politique axiale de notre époque ; c’est elle qui est la cause première de la plupart des problématiques politiques contemporaines. Avec l’élection de Trump en 2016, ce processus de dilution accélérée des États (ou de leurs restes) commença de se gripper sérieusement en Occident. Les États-Unis n’acceptant pas de subir à la suite de l’Europe une égalisation économique en cours avec le troisième pilier géoéconomique de la gouvernance mondiale : la Chine. Toute la présidence de Trump fut ainsi marquée par ce clivage entre une gouvernance mondiale en crise et un État américain qui en avait été jusqu’ici le fer de lance et le bras armé tant que cette gouvernance globale allait de pair avec un leadership géoéconomique mondial favorable aux États-Unis.

C’est ce programme de révision interne de la gouvernance mondiale par l’administration Trump qu’avait exposé le précédent secrétaire d’État américain, Michael R. Pompeo en 2018 lors d’une allocution prononcée au sein du German Marshall Fund of the United States, allocution dans laquelle M. Pompeo exposait les grands axes de la politique étrangère de l’administration Trump et appelait à aider les USA à construire un « nouvel ordre libéral »[6] afin de « Rétablir le rôle de l’État-nation dans l’ordre libéral international »[7].

Suite à la séquence politique de 2020 (Covid + opération Black Lives Matter + fraude électorale) qui a conduit au vol de l’élection américaine, la menace d’une Amérique en rupture avec la gouvernance mondiale est actuellement écartée. Dès lors cette friction entre gouvernance mondiale et États qui refusent de concéder plus de leur souveraineté ressurgit face à la Chine et à la Russie. Deux États complètement intégrés aux institutions internationales et à l’ordre mondial mais qui posent un problème structurel à la gouvernance globale de par le rôle central que continue d’y jouer l’État en tant que stratège et organisateur principal du développement politique et économique du pays.

C’est autour de ce rôle stratégique central de l’État que la ligne de tension entre la face occidentale et orientale de la gouvernance mondiale va se durcir toujours plus.

Alors que la Chine est très influente au sein des institutions internationales, elle n’entend pas soumettre son État-parti à ces institutions internationales qu’elle utilise par ailleurs pour démultiplier son influence et sans lesquelles elle n’aurait pas pu atteindre ce niveau actuel de puissance et d’influence. En témoignent les difficultés récurrentes que rencontrent les scientifiques de l’OMS chargés d’enquêter en Chine sur les origines du Covid-19. La Chine exerçant un rôle politique prépondérant au sein de l’OMS [8].

Comme au XXème siècle face à l’Union Soviétique, si l’idéal internationaliste du libéralisme cosmopolitique est théoriquement le même que celui du Parti communiste chinois, la ligne de confrontation entre ces deux systèmes se manifeste essentiellement autour du rôle que doit jouer l’État national au sein de la gouvernance mondiale. Pour les libéraux-globalistes, l’État-nation doit être subsidiaire des instances globales et d’un possible futur gouvernement mondial en gestation. Pour les tenants d’une forme de stato-globalisme nationalisé, l’État, bien qu’intégré au sein des institutions internationales, reste au centre de toutes les perspectives stratégiques de développement et demeure l’instance souveraine ultime détentrice du monopole de la décision politique.

L’enjeu principal de la tension actuelle entre Occident / Eurasie (Chine-Russie) au sein de la gouvernance mondiale nous semble relever de cette friction entre deux niveaux différents de souveraineté et de légitimité politique au sein de l’ordre international : Léviathan stato-national continental vs Léviathan mondial post-national.

Il s’agit en dernière instance de définir quelle sera la forme et le rôle que devra prendre et assumer le Léviathan au XXIème siècle : sera-t-il essentiellement national, continental, mondial ? Hybride ? Une question que presse la stasis globalisée qui ronge l’ordre international contemporain.

II – Sur la forme géoéconomique de l’ordre mondial contemporain

Pour décrire l’ordre mondial sur lequel s’exerce cette gouvernance mondiale polymorphe que nous avons précédemment décrit, on pourrait ici employer les catégories forgées par l’économiste marxiste Immanuel Wallerstein en les adaptant. Ce dernier décrit un système géoéconomique planétaire réparti en trois grandes zones :

- Une zone centrale : la sphère Occidentale (Amérique du nord et ses alliés stratégiques – type Taïwan ou Japon, Royaume-Uni, Canada, Australie, Union Européenne, Israël etc.). Le « nord riche » mais aussi le nord « stratégique », au sens d’un ensemble géo-économique international doté d’une orientation géostratégique commune malgré des frictions internes. Un ensemble qui constitue encore la locomotive géopolitique de l’ordre mondial contemporain. C’est aussi la zone où le capitalisme est toujours moins encadré par les États et monopolisés par les firmes multinationales qui elles-mêmes cherchent à diluer toujours plus les États ou à les absorber.

- Une zone en transition ou émergente (ou « la semi-périphérie », incluant les grands pays connaissant un développement vers le capitalisme : la Chine, l’Inde, le Brésil, certains pays de la zone Pacifique, ainsi que la Russie, qui par inertie préserve son important potentiel stratégique, économique et énergétique – cf. Pour une théorie du monde multipolaire, Alexandre Douguine). Zone en transition entre capitalisme d’État autoritaire et libéralisme globalisé.

- Un monde périphérique (les « pays pauvres du Sud », la périphérie). Monde qui recèle certaines des ressources et matières premières stratégiques pour les puissances de la zone centrale et de la zone périphérique

L’intégration politique renforcée de la gouvernance mondiale vient brouiller toujours plus cette représentation quelque peu schématique (comme toute représentation). Par exemple des poches toujours plus larges de la zone émergente voire même de la zone périphérique se retrouvent au cœur de la zone centrale et inversement.

Malgré tout, cette division du monde décrit d’une manière assez fonctionnelle la répartition géo-économique mondiale actuelle.

La zone centrale rentre en contact avec la zone émergente et la zone périphérique au niveau de l’Amérique centrale, de l’Europe Orientale, de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud-Est. Autant de territoires où se déroulent certaines des « crises » les plus sanglantes de notre temps.

Au niveau de la géographie politique, la masse continentale nord-américaine constitue la masse principale de la zone centrale et l’Union européenne son prolongement sur les côtes Ouest de l’Eurasie.

Les deux cœurs stratégiques de la sphère occidentale que sont le Royaume Uni et les USA ont toujours conçu et compris l’Europe et l’Eurasie comme une continuité d’empires continentaux et de puissances géopolitiques essentiellement terrestres, rivales de sa puissance maritime internationalisée.

Seconde rupture : l’intégration économique du « rimland » eurasiatique

Les stratèges impériaux anglo-américains ont toujours considéré l’Eurasie comme un tout, un continuum géopolitique qu’il faut appréhender dans son ensemble (Europe + Asie dans leur intégralité) afin de pouvoir le maitriser.

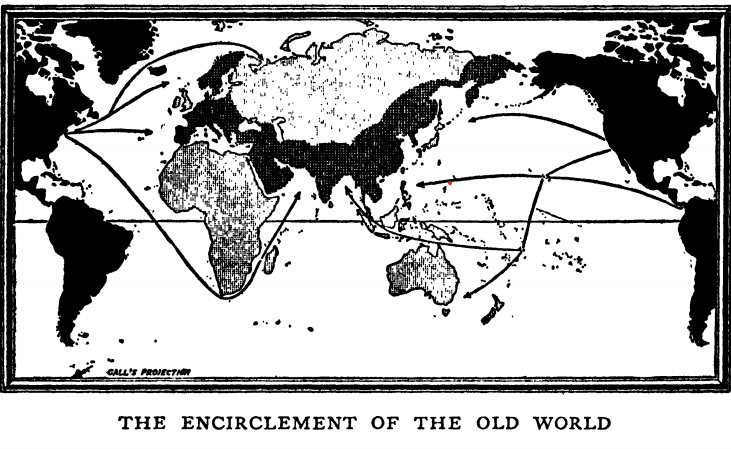

Leur plus grande crainte a toujours été qu’une puissance d’Eurasie ne devienne assez forte et influente pour réussir à relier et unifier entre eux les territoires économiquement les plus avancés et les plus dynamiques d’Eurasie. Territoires riches qui sont pour la plupart situés sur les zones côtières de la masse continentale eurasiatique. Unifier et intégrer économiquement cette zone que l’un des pères de la géopolitique américaine, Nicholas J. Spykman (1893-1943), désignait sous le nom de Rimland (ou « inner crescent, croissant intérieur eurasiatique) : vaste ceinture littorale bi-continentale composée de l’Europe de l’Ouest, du Moyen-Orient, et de l’Extrême-Orient. Pour Spykman, la clef de voute du contrôle du système-monde passe par le contrôle du Rimland.

Influencé par les travaux du géographe britannique Halford J. Mackinder, Spykman reprendra la géographie politique proposé par Mackinder mais déplacera la clef de voute du contrôle de l’Eurasie du Heartland vers le Rimland, sur les côtes riches de l’ « île du monde » eurasiatique : « Spykman nuance le grandiose schéma d’opposition terre-mer induit par la centralité géohistorique du Heartland de Mackinder, et préfère souligner le danger qu’une unification des rimlands peut représenter pour les États-Unis : géostratégiquement “encerclés”, ces derniers se retrouveraient confrontés à un Titan combinant force terrestre et maritime, capable de projeter sa puissance par-delà les océans Atlantique ou Pacifique. À terme, prévient Spykman, Washington ne pourrait que perdre un tel face-à-face, si celui-ci devait dégénérer en conflit. En conséquence, le fil rouge de la politique de sécurité américaine se déduit de lui-même : combattre résolument toute tentative d’hégémonie dans les territoires correspondant à ce que l’on pourrait qualifier d’Eurasie “utile”. » [10]

On connait la célèbre formule de Mackinder qui affirmait en son temps que : « Qui contrôle l’Europe de l’Est domine le Heartland ; qui domine le Heartland domine l’Île mondiale ; qui domine l’Île mondiale domine le monde. » [11]

Spykman reprendra cette formule et la modifiera ainsi : « Qui contrôle le rimland gouverne l’Eurasie. Qui gouverne l’Eurasie contrôle les destinées du monde. »[12], marquant ainsi la centralité des bandes côtières eurasiatiques en tant que territoires stratégiques pour le contrôle et la stabilité (du point de vue américain) de l’ordre mondial.

Le Rimland eurasiatique chez Spykman – source : https://www.councilpacificaffairs.org/news-media/ou-lon-ressort-spykman/L

l’encerclement de l’Eurasie – source de l’auteur tiré de Americas Strategy In World Politics, Nicholas John Spykman, 1942

Spykman soulignera aussi avec force la nécessité stratégique vitale pour les États-Unis de s’impliquer en Eurasie afin d’éviter l’encerclement par les puissances dynamiques du Rimland eurasiatique : « Les États-Unis doivent admettre, une nouvelle fois et de manière définitive, que la constellation de puissances en Europe et en Asie est une perpétuelle source de préoccupation, que ce soit en temps de guerre ou de paix. »[13]

Animé d’un idéalisme cosmopolitique qui affirme la nécessité pour les puissances « libérales » de savoir employer le réalisme politique et stratégique, Nicholas Spykman identifiait en outre les bases de la puissance d’un État autour de dix éléments stratégiques clefs :

« Selon Spykman, les éléments qui font la puissance d’un État sont :

1) La superficie du territoire

2) La nature des frontières

3) Le volume de la population

4) L’absence ou la présence de matières premières

5) Le développement économique ou technologique

6) La force financière

7) L’homogénéité ethnique

8) Le degré d’intégration sociale

9) La stabilité politique

10) L’esprit national » [14]

Caractéristiques que la Chine possède précisément toujours plus à mesure qu’elles s’étiolent en Occident.

Zbigniew Brzezinski (1928-2017) qui fut l’un des plus influents stratèges de la puissance américaine de la fin du XXème siècle[15], reprendra et développera l’idée de la centralité de l’enjeu eurasiatique dont il fera un axe de ses vues dans son célèbre traité de géostratégie Le Grand Échiquier, paru en 1997. Le grand échiquier c’est précisément l’Eurasie, là où se joue le destin et la forme de l’ordre mondial. Territoire stratégique qui recèle les principales ressources de la planète et dont le contrôle s’avère fondamental pour les États-Unis :

« (…) La façon dont les États-Unis « gèrent » l’Eurasie est d’une importance cruciale. Le plus grand continent à la surface du globe en est aussi l’axe géopolitique. Toute puissance qui le contrôle, contrôle par là même deux des trois régions les plus développées et les plus productives. (…) On dénombre environ 75 % de la population mondiale en Eurasie, ainsi que la plus grande partie des richesses physiques, sous forme d’entreprises ou de gisements de matières premières. L’addition des produits nationaux bruts du continent compte pour quelque 60 % du total mondial. Les trois quarts des ressources énergétiques connues y sont concentrées. Là aussi se sont développé la plupart des États politiquement dynamiques et capables d’initiatives. Derrière les États-Unis, les six économies les plus prospères et les six plus gros budgets de la défense s’y trouvent, ainsi que tous les pays détenteurs de l’arme nucléaire (les « officiels » comme les « présumés », à une exception près dans chaque cas). Parmi les États qui aspirent à détenir une hégémonie régionale et à exercer une influence planétaire, les deux plus peuplés sont situés, en Eurasie. Tous les rivaux politiques ou économiques des Etats-Unis aussi. Leur puissance cumulée dépasse de loin celle de l’Amérique. Heureusement pour cette dernière. Le continent est trop vaste pour réaliser son unité politique. » [16]

À l’époque où il écrivait ces lignes, la Russie était marquée par une instabilité structurelle et la Chine n’était pas encore devenue la puissance économique actuelle mais Brzezinski anticipait déjà la manière dont cette dernière risquait à terme de bouleverser l’ordre géopolitique établi :

« (…) Aujourd’hui, c’est une puissance extérieure qui prévaut en Eurasie. Et sa primauté globale dépend étroitement de sa capacité à conserver cette position. À l’évidence, cette situation n’aura qu’un temps. Mais de sa durée et de son issue dépendent non seulement le bien-être des États-Unis, mais aussi plus généralement la paix dans le monde.

(…) Un scénario présenterait un grand danger potentiel : la naissance d’une grande coalition entre la Chine, la Russie et peut-être l’Iran (…). Similaire par son envergure et sa portée au bloc sino-soviétique, elle serait cette fois dirigée par la Chine. Afin d’éviter cette éventualité, aujourd’hui peu probable, les États-Unis devront déployer toute leur habileté géostratégique sur une bonne partie du périmètre de l’Eurasie, et au moins, à l’ouest, à l’est et au sud. » [17]

Désormais première puissance économique mondiale [18] devant les États-Unis, la Chine peut parvenir à stabiliser l’échiquier eurasiatique et tenter de sanctuariser ses positions acquises au sein du périlleux système international actuel.

Or, l’intégration économique du rimland eurasiatique de la Chine à l’Europe fait partie des objectifs stratégiques de la Chine pour le XXIème siècle au travers des fameuses « nouvelles routes de la soie ».

Le « bloc » sino-soviétique de l’époque de la fin de la guerre froide et ses trois fronts stratégiques. A l’époque le système socialiste sous ses formes concurrentes russe et chinoise occupait la majeure partie de la masse eurasiatique, contenant le système capitaliste sur une partie du rimland eurasiatique. Une alliance russo-chinoise contemporaine sous les traits d’un capitalisme dirigé high-tech sino-russe représente un vrai défi d’intégration pour l’ordre mondial. Source : Le grand échiquier, Zbigniew Brzezinski, 1997

Le projet OBOR et l’intégration économique continentale

Officiellement dénommé « One Belt, One Road » (OBOR) ou aussi BRI (Belt and Road Initiative), le projet des nouvelles routes de la soie a pour ambition de s’étendre du Pacifique jusqu’à la mer Baltique et inclut 64 pays asiatiques, moyen-orientaux, africains et européens[19]. Doté d’un budget de 800 à 1 000 milliards de dollars[20] (cinq à six fois le budget du plan Marshall), ce projet pourrait permettre à la Chine de réaliser le grand objectif stratégique du Parti communiste chinois : l’intégration économique du continent eurasiatique et d’une partie de l’Afrique à l’horizon 2049, date anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine. Une intégration économique qui déplacerait le centre des affaires mondiales de l’Occident vers l’Eurasie mais une Eurasie pilotée par la Chine et non par l’Europe ou la Russie.

C’est autour du projet chinois BRI (Belt and Road Initiative) que se manifeste toujours plus la ligne de tension principale au sein de la gouvernance mondiale.

Tension qui pourrait conduire à terme à :

Cela de l’aveu même de certains stratèges influents de la gouvernance mondiale tels qu’Henry Kissinger, George Soros ou Klaus Schwab. Ces derniers diffèrent par ailleurs entre eux quant à l’attitude que doit adopter la gouvernance mondiale face à la montée de la Chine. Pour Soros elle doit être empêchée, pour Kissinger elle doit être contenue et pour Schwab elle doit être appuyée et encadrée. L’un des acteurs privés les plus influents au sein de la gouvernance mondiale, Bill Gates, a quant à lui déjà semé des graines de son empire philanthropique en Chine au travers du China Global Philanthropy Institute auquel il a versé 10 millions de dollars depuis sa création en 2015 [21].

La croissance de la Chine au sein de la gouvernance mondiale se déploient ainsi simultanément sous la forme de l’intégration et de la tension. Du point de vue de l’État chinois, des frictions (au sens que Clausewitz donne à ce terme) se manifestent et viennent freiner l’ascension de la Chine au sein du système-monde.

La Chine qui poursuit des objectifs de contrôle cyberpolitique et biopolitique total de sa population, ne représente pas une alternative de fond face aux tendances totalitaires vers lesquelles évolue actuellement le globalisme politique. Mais la politique d’intégration économique de l’Eurasie et de l’Afrique poursuivie actuellement par la Chine au travers du réseau BRI (Belt and Road Initiative) représente une forme de globalisme économique qui vient concurrencer les intérêts des puissances majeures déjà installées en tête de la gouvernance mondiale.

Cette intégration économique accélérée de l’Eurasie portée par la Chine ainsi que le rôle joué par l’État chinois comme centre d’orientation et de protection des intérêts stratégiques vitaux chinois, nous semblent constituer les deux causes majeures de la tension actuelle entre la Chine et les puissances installées qui dominent encore la forme actuelle de la gouvernance mondiale.

Si dans l’esprit des architectes de la gouvernance mondiale favorables à la Chine comme Klaus Schwab[22], l’Occident et l’Orient géopolitique mondial doivent à terme se rejoindre et se compléter, la pierre d’achoppement sur laquelle vient buter l’idéal cosmocratique nous apparaît être ici le rôle que le système politique chinois assigne à l’État, à l’armée et au Parti communiste qui les contrôle. Rôle que la gouvernance mondiale dans sa version occidentale entend faire jouer aux multinationales et au secteur privé.

Au stade actuel de son évolution, le globalisme économique planétarisée rencontre un concurrent structurel qui prend la forme du capitalisme dirigé chinois et russe.

III – Guerre civile mondiale et guerre hors limites

Evoquer la question d’une possible guerre ouverte entre les puissances eurasiatiques russe et chinoise et la sphère occidentale ne peut se faire sans interroger la nature même que revêt la guerre à notre époque.

Peu de temps après la parution du Grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, paraissait un livre de stratégie intitulé La Guerre hors limites. Co-écrit par les stratégistes militaires chinois Qiao Liang et Wang Xiangsui[23], cet ouvrage essentiel interrogeait la nature et les mutations de la conflictualité contemporaine. Pour les auteurs, les moyens employés pour mener les guerres contemporaines débordent désormais les limites assignées au phénomène guerrier par l’analyse polémologique traditionnelle. Un phénomène que les deux auteurs commentaient ainsi en 1999 :

« Quand se fera jour la tendance en faveur du recul, consenti avec joie, face à l’emploi de la force armée pour résoudre les conflits, la guerre renaîtra sous une autre forme et dans une autre arène pour devenir un instrument d’une énorme puissance entre les mains de tous ceux qui entretiennent le désir de dominer d’autres pays ou régions. En ce sens, c’est une raison pour nous d’affirmer que l’attaque financière de George Soros contre l’Asie orientale, l’attaque terroriste d’Oussama Ben Laden contre l’ambassade américaine, l’attaque au gaz du métro de Tokyo par les disciples de la secte Aum, et le chaos causé par Morris Jr. et ses pareils sur Internet, où le degré de destruction n’est en rien inférieure à celui d’une guerre, représentent une demi-guerre, une quasi-guerre et une sous-guerre, c’est-à-dire, la forme embryonnaire d’un nouveau type de guerre. » [24]

Une analyse qui nous aide à identifier une tendance qui n’a fait que se renforcer depuis la rédaction de La guerre hors limites. Le refus, voire l’impossibilité, d’employer la force armée directe entre puissances nucléaires rivales ainsi que la nécessité de respecter une narration « démocratique » pour les belligérants, conduisent à des mutations inédites des moyens polémologiques mais surtout dissolvent les limites entre la guerre et la paix, entre le temps de la guerre et celui de la paix, entre la sphère civile et la sphère militaire. Dès lors les guerres entre puissances se font désormais avant tout par des moyens de subversion furtifs et dissimulés qui instrumentalisent des secteurs de la société autrefois épargnés ou moins mobilisés lors des situations de conflit. On citera ici entre autres exemples : les mobilisations des sociétés civiles au travers des « révolutions colorés » et des mouvements type Black Lives Matter[25], les mobilisations des populations en difficulté économique employées comme « arme de migration de masse »[26], les questions sanitaires (le Covid comme moyen de transformation politique et social[27]) etc. Et quand les conflits nécessitent l’emploi de la force armée directe, les moyens employés sont alors ceux de la guerre de partisans du type des « brigades internationales » islamistes employées en Syrie contre l’État syrien par l’ensemble des forces régionales et mondiales qui souhaitaient sa chute.

Le conflit syrien nous offre un cas emblématique, voire archétypal de la nouvelle norme polémologique contemporaine : une guerre qui n’a jamais été déclarée ; menée par des puissances employant principalement des supplétifs étrangers ; troupes mercenaires ou idéologiquement motivées présentées au monde par les mass-médias dominants comme des dissidents du régime en place ; un État légitime présenté comme l’agresseur et son dirigeant comme un criminel contre l’humanité par les ONG sorosiennes du type Human Rights Watch, organisations qui exercent elles-mêmes une action d’influence centrale auprès des institutions internationales.

La répartition des rôles entre les grandes puissances occidentales et eurasiatiques fut aussi très significative durant toute l’évolution du conflit syrien. Des puissances qui sont intervenues dans le conflit selon leurs intérêts régionaux respectifs sans jamais aller jusqu’à la rupture et conservant toujours le lien diplomatique et politique nécessaire malgré les opérations militaires et les accrochages en cours sur le terrain.

Le cas syrien mais aussi l’ensemble des crises récentes qui ne « dérapent » jamais vers la guerre ouverte entre les grandes puissances qui y sont impliquées, semblent nous indiquer que les affrontements contemporains devraient plutôt être perçus comme des luttes internes au sein d’un ordre mondial intégré mais un ordre travaillé par des contradictions internes et qui cherchent à parvenir à une forme plus aboutie, plutôt qu’aux prolégomènes d’une rupture complète en son sein.

Au-delà des discours et des accrochages indirects, dans les faits tous les acteurs majeurs du choc contemporain des puissances semblent être d’accord sur une norme commune : la gouvernance globale est inéluctable mais chacun cherche logiquement à l’orienter stratégiquement dans le sens des intérêts.

Ainsi, comme nous l’écrivions il y a deux ans lors du dernier forum géopolitique de Chisinau : « À mesure que la société ouverte dissout l’ordre normal des relations internationales en le parasitant de l’intérieur via les instances supra-étatiques et transnationales, s’installe alors une forme de guerre civile universelle dont les flammes ne cessent d’éclairer l’actualité. En témoignent les conflits contemporains qui sont de moins en moins des guerres inter-étatiques déclarées mais des conflits asymétriques et hybrides où s’affrontent les « partisans » et les pirates d’une société liquide universelle au sein de théâtres des opérations toujours plus flous, brutaux et non conventionnels. Dans l’esprit mondialiste, ces guerres sont les prolégomènes et le processus nécessaires vers une fin prochaine des antagonismes internationaux. »[28]

Ce qui est à craindre, selon nous, relève plutôt du durcissement en cours de la gouvernance globale vers une forme de dictature planétaire qui chercherait ainsi à freiner les tendances centrifuges trop nombreuses en son sein. Dévoiement totalitaire en cours depuis plusieurs années et qui a franchi une étape décisive à la faveur des mesures sanitaires mondiales :

« À mesure que progresse le cosmopolitisme et son millénarisme anti-étatique[29], progresse de concert la guerre civile mondiale. Pour freiner cette tendance inéluctable et de manière similaire au communisme des origines, l’idéal d’une fin de l’Etat et d’une parousie post-politique aboutira de fait au retour d’un arbitraire plus violent que ce qu’aucun Etat n’aura jamais infligé à ses citoyens dans l’Histoire. Si les Etats-nations sont défaits, émergera alors un Léviathan mondial d’une brutalité inédite et sans frein. »[30]

Une tendance qui va là encore renforcer la concurrence entre la gouvernance mondiale et les léviathans continentaux russe et chinois. Gouvernance mondiale qui use des méthodes de contrôle politique indirecte sous prétexte sanitaire (biopolitique) pour accroître ses prérogatives là les États-nations lui sont subordonnés (principalement la sphère occidentale : UE, USA, Israël etc). Les léviathans continentaux russe et chinois continuent quant à eux d’exercer, voire de renforcer leur monopole étatique, y compris en imitant à leur échelle les normes biopolitiques en cours et en les adaptant. Léviathans continentaux qui seuls possèdent la masse, la puissance et pour l’instant la population nécessaire, pour tenter de garder leur monopole de souveraineté politique et leur intégrité territoriale (toujours menacée sur leurs bords ou leur étranger proche : Xinjiang, Ukraine etc) au sein de la gouvernance mondiale.

À ce titre il est intéressant de rappeler ici une intervention de l’actuel Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, durant la cérémonie de l’Assemblée générale marquant le soixante-quinzième anniversaire des Nations Unies, le 21 septembre 2020. A. Guterres y a exposé que le monde « n’a pas besoin d’un gouvernement mondial mais bien d’une gouvernance mondiale améliorée maintenant que la COVID-19 a mis à nu ses fragilités »[31]. Comme pour faire taire les suspicions en la matière après une année d’autoritarisme politico-sanitaire mondial, l’actuel secrétaire des Nations unies (et ancien président de l’Internationale socialiste[32]) a tenu à préciser que :

« Personne ne souhaite de gouvernement mondial – mais nous devons œuvrer de concert pour améliorer la gouvernance mondiale. Dans un monde interconnecté, nous avons besoin d’un multilatéralisme en réseau, dans lequel la famille des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales, les blocs commerciaux et d’autres collaborent plus étroitement et plus efficacement. (…) Un multilatéralisme qui soit inclusif et s’appuie sur la société civile, les villes, les entreprises, les collectivités et, de plus en plus, sur la jeunesse. » [33]

On voit ici précisément exposée la dilution progressive de la souveraineté des États que nous avons déjà évoquée sous couvert de l’habituel « multilatéralisme inclusif ». Un multilatéralisme qui fut justement le thème principal de l’intervention du président chinois Xi Jinping au cours de son intervention lors de l’édition virtuelle de l’agenda du Forum économique mondial (FEM) qui se tenait en janvier dernier, peu avant l’éclatement de la crise au Myanmar. Intitulé : « Que le flambeau du multilatéralisme éclaire la marche en avant de l’humanité », le discours de Xi Jinping fut qualifié d’historique par le président du FEM, Klaus Schwab, qui salua le multilatéralisme chinois et la poursuite par la Chine des grands objectifs stratégiques de la gouvernance mondiale : lutte contre le réchauffement climatique, intégration cosmopolitique, décarbonation de l’industrie etc [34].

Le plus grand danger pour l’ordre mondial actuel semble ainsi plutôt relever de l’implosion et de la démolition contrôlée des sociétés que de leur explosion comme au XXème siècle.

Guerre hors-limites et guerre nucléaire ouverte

Pour qu’une rupture systémique se produise actuellement au sein de la gouvernance mondiale et vienne ruiner tous les efforts successifs entrepris depuis des décennies vers l’intégration cosmopolitique, il faudrait que les intérêts stratégiques ou économiques vitaux de l’un des acteurs géoéconomiques principaux de cette gouvernance se trouvent directement menacés. Il faudrait que les incendies perpétuellement allumés sur les lignes de rupture de la tectonique géopolitique contemporaine entre Eurasie et Occident, de l’Ukraine à la Birmanie, en viennent à menacer les centres stratégiques des puissances chinoises et russes et plus seulement leur périphérie. Il faudrait que l’une des puissances principales qui forment l’architecture de l’ordre mondial actuel se décide à rompre cet état de guerre civile mondiale froide perpétuelle et se lance dans un aventurisme guerrier aux conséquences difficilement calculable en termes de coût humain et matériel.

Il faudrait que l’emploi des vecteurs indirects propres à la guerre hors limites contemporaines que nous avons déjà évoqués, s’avèrent incapables de maintenir les intérêts vitaux des acteurs principaux de la gouvernance mondiale et que le statu quo stratégique actuel entre puissances dominantes en vienne alors à être brisé.

Un statu quo qui semble pour l’instant privilégier la pression exercée vers le bas, sur les populations, que vers le haut, c’est-à-dire entre les États et les sommets stratégiques de la gouvernance globale.