Pendant une heure, peut-être, j’ai marché dans la nuit. L'antique nuit qui leur détruisait l’âme, faisait d'eux de pauvres chiens frissonnants (1). Quel exil! Quelle punition! Qu'ils étaient loin de la main divine ! Jusqu'où pourra-t-on pousser la détresse de l'homme après ce qu'elle a été ici? La lune était éclatante et sous elle était réapparu, par le jeu des clairs et des ombres, le bossellement infini du champ de bataille, sculpté comme par une danse de tueurs merveilleux. Quelques étoiles étaient posées aux mêmes endroits où ils les avaient vues. Le frêle tapage des grillons et des oiseaux s'était changé en coassement de grenouilles, au fond des entonnoirs où l'eau demeure; tout un petit peuple appelait à bas bruit, occupé dans de mystérieuses agonies. Très loin dans l'ombre, les croix du cimetière de Fleury se rejoignaient en une pâleur de suaire. A l'opposé, vers Charny, des feux brûlaient comme des âmes.

Ces dunes, cet air, et, ma foi, cette étoile vacillante, c'est mon pays. Un instant j'en ai été le défenseur; j'ai été le bouche-trou. Nous avons des choses à nous dire. Je regarde ce grand corps pas heureux avec une effusion qui ne finira jamais.

Solitude tout extraordinaire. La seule qui ne nous aide pas à nous croire le centre du monde. Dans la main le vieux bâton de tant de peines, dans la poitrine le vieux cœur de guerre inchangé, j'ai marché, j'ai marché, j'ai erré, je me suis abusé. O mon Dieu! Ceux qui étaient là, n'ai-je pas eu dix fois la tentation de m'arrêter et de m'étendre pour ne les plus quitter jamais? Ces camarades lointains ne me faisaient pas peur. Dérision! Ne disais-je pas à l'un d'eux : « Je saurai bien te protéger contre la mort », comme un père à son fils endormi? Cependant je revenais. Petite lampe sur l'autel du sacrifice, luisait encore la fenêtre de l'ossuaire où bientôt j'allais rentrer, où bientôt j'allais être secoué par les hauts vents comme au milieu de la mer, mais protégé contre tout péril par trois cents cercueils d'ossements, jusqu'aux deux heures quand les folles alouettes, trompées par la lune, se mettraient à chanter la résurrection. C'est alors que le bruit d'une eau courante m'arrêta.

La source de Thiaumont! L'eau palpitante et puérile, sortant de la terre cadavreuse comme celle qui sortit du cadavre du Crucifié! Des rivières ont été détournées, des étangs sont devenus terre, des terres sont devenues étangs, des villages se sont enfoncés dans la matière, sont redevenus matière comme les villes dévorées par la lave. Mais la source jaillit à l’endroit même où elle jaillissait dans la ferme de Thiaumont, dont elle est l’unique vestige. Elle est pressée de tous côtés par des lieues de décomposition humaine, et si pure que vous y pouvez boire.

Il y a des visages flétris et de chair pauvre, avec des boutons, que sais-je; pourtant les yeux sont restés pleins de fraîcheur, comme si toute la jeunesse y avait pris refuge, et si beaux qu'ils sauvent le visage et le rendent encore digne d'être aimé.

Toute la vieille humanité, devant l'apparition des sources, a cru à l'existence d'un pouvoir supérieur. Les temples élevés auprès d'elles, les inscriptions des pèlerins dans ces temples attestent ce qui fleurit de ferveur autour de ces naissances fragiles. Les Grecs voulurent que dans la petite cour attenante aux « chapelles héroïques » qui contenaient les restes de leurs morts de guerre, il y eût toujours une fontaine qui coulât. La coïncidence qui fait sourdre aujourd'hui cette douceur infiniment victorieuse au travers de l'indigne métamorphose, à cinquante mètres de l’heroon de Douaumont, achève de donner à cette source le caractère authentique du sacré. Spontanément, le geste vous vient de lui offrir des couronnes, des guirlandes. Disons mieux, il faut se vaincre, il faut se murmurer : « puérilité... pédantisme... » pour ne se mettre pas à genoux devant.

C'est là que je me suis arrêté, et longtemps je suis resté ravi. Je m'efforçais de dépasser l'horreur. Je me penchais comme les anciens augures, sur l'eau claire, pour en recevoir un conseil. Au cœur de l’aridité interminable, toute une minuscule végétation, du ton acide qu'ont les premières pousses, verdoyait dans cette innocence éternelle. Revenu à l'ossuaire, j'ai tracé les grandes lignes de ce qui suit.

J'étais sorti sur cette pensée : ces devoirs que nous nous créons, avec la tristesse qui s'en dégage — le temps qu'ils prennent sur le bonheur, — c'est à cause de la guerre que nous nous les créons, à cause de ce grand malheur où nous avons vu notre pays.

Il est donc bien vrai qu'après six années, le feu purifie encore.

On voudrait que de la guerre il ne sortît que du mal. Bien des problèmes en seraient simplifiés. Or, cet archet frotté de sang tire de l'homme des accents profonds que lui seul peut lui faire rendre.

Quand nous voulons nous hausser, nous disons : « C'est toujours la guerre. » Les soldats appelaient le front : là-haut. Oui, les sommets. Un homme que nous n'avons pas vu dans la guerre, nous restons en suspens : « Vaut-il d'être aimé? » Un homme que nous aimons, nous savons que nous l'aimons au cri qui nous échappe : « Que n'étais-je là-haut avec lui! » Je me moque ardemment d'être détesté par des gens de la paix, parce que plusieurs des hommes de la guerre eussent donné leur vie pour moi.

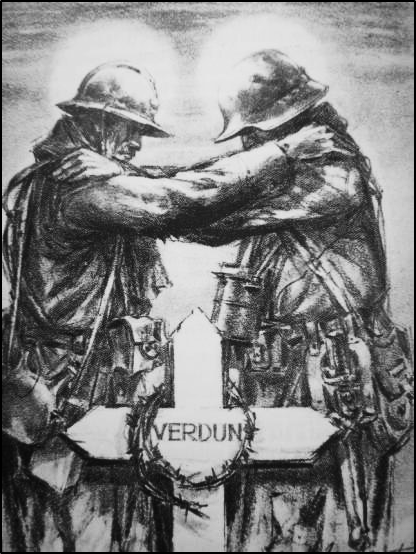

Nous sommes entrés dans la vie en connaissant, là-haut, ce qui était digne d'être aimé. Je n'exclus pas les ennemis. Certaines fois, devant leur courage, on aurait voulu aller à eux, leur prendre les mains. Mais il fallait les tuer.(…)

(…) Quoi que nous fassions pour la paix, marquons seulement que l'esprit de paix vivra à l'intérieur de l'idée de patrie, ou ne vivra pas. L'esprit de paix ne se fera pas par une réduction de notre respect pour le pays natal, mais par une extension de ce respect aux autres nations.

Nos pacifistes, qui comprennent si bien l'âme de l'Allemagne, l'âme de l'Angleterre, etc... (Mais non, c'est toujours l'âme de l'Allemagne qu'ils comprennent le mieux), il faut qu'ils comprennent aussi l'âme de la France. Nous les écoutons, nous les lisons, nous les croyons de bonne foi, nous sommes plus d'une fois séduits. Qu'ils nous convainquent! C’est tout notre espoir; qu'ils nous mettent les brides, et, nous appuyant dessus, nous emporterons ce char neuf à travers les plaines de l'avenir. Hélas, quand leurs arguments ont déposé au fond de nous, il nous faut bien constater que leurs thèses, nous en emparer serait notre devoir si nous étions les plus perfides adversaires de notre pays. Une doctrine d'humilité nationale travaille pour l'ennemi. Une doctrine de non-violence, qui attire des âmes hautes, fait aussi le ralliement des lâchetés. Un manque de haine est sans valeur, qui n'est que la crainte de la haine des autres. Un pardon ne me touche pas, de gens qui n'ont rien à pardonner. Et ce qu'on glorifie, en l'appelant l'humain, nous savons bien ce que c'est : une fois sur deux, c'est la bassesse, la bien-aimée bassesse (« Nous sommes tous de pauvres types!... » ou « Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie!... ») Etonnez-vous, pacifistes, qu'on vous suive avec circonspection. Eh bien oui, vous vous étonnez; vous vous irritez, vous attaquez. Voici par vous durement rejetée une conception traditionnelle des devoirs, si puissante que bon an, mal an, la religion même avait dû s'y accommoder, si persistante qu'il n'est peut-être pas une des grandes figures de notre histoire qui ne se trouve en quelque endroit condamnée par le concept nouveau. Cette longue suite d'hommes, de femmes, et de ces enfants au grand cœur, tellement certaine de la vérité, qui vit pour elle, qui meurt pour elle, et vous venez troubler leur cendre, mais non, ce ne serait qu'une image, vous venez troubler réellement les sources de notre respect, en nous disant qu'ils se sont trompés! O la pire des tristesses de n'avoir pas aimé juste, et de se voir honni pour ce qu'on a donné! Oui, nos parents se trompent; ils ne sont pas encore tout à fait morts qu'on vient nous expliquer en quoi, avec tout le détail, « il faut que tu saches », sans prendre garde si dans les lointains de l'agonie ils n'entendent pas nos trahisons impatientes. Mais du moins rendez à cet antique système les honneurs auxquels a droit tout idéal qui a fait vivre pendant des siècles une nation illustre. Par philosophie sinon par piété. Il n'est pas impossible que dans un siècle, ou bien quelques années, le mot désarmement, par exemple, apparaisse aussi désuet et néfaste qu'apparaissent aujourd'hui aux « délicats » les mots patrie ou revanche, et que le tabou : « Etre bon européen » soit évoqué avec la même mélancolie méprisante qu'on a pour les panacées du snobisme intellectuel du temps de « Boulange » ou de Napoléon III. Les idées nous tombent de l'esprit comme du cœur les bien-aimées.

D'autre part, faire la paix n'est pas suffisant. Il faut faire une paix qui ait la grandeur d'âme de la guerre. II ne faut plus que l'homme, quand il recherche en quoi il a été homme, songe d'abord à la guerre. Il n'est pas admissible que ce que sonnaient les cloches, ce 11 novembre, à onze heures du matin, c'ait été pour beaucoup le glas de la vie grande.

Il y a une phrase effrayante de Kipling : « Tous les jeunes gens écrivent de même au sujet de la guerre. Elle satisfait complètement tous leurs désirs. » Un garçon, mon cadet, m'a dit : « La paix, ce n'est pas vivre. » — « Eh bien, les vertus nées de la guerre, ingénie-toi à les faire naître de la paix. » — « Non, c'est la mort qui agrandit tout. » (« Et la nécessité », eût-il dû ajouter.). — « O garçon! garçon! Est-ce qu'il faut donc que tu meures, pour vivre? » — « C'est possible », dit-il, les yeux au loin. — « Soit, cela te regarde. Mais eux, les non-consentants, ceux qui ne veulent pas mourir, faut-il qu'eue meurent, pour que tu vives? Rougis plutôt de la vie que tu achètes à ce prix-là. L'héroïsme fleurit sur le bateau qui sombre. Pourtant nous faisons l'impossible pour que les bateaux ne sombrent pas. Admettre la guerre parce qu'elle suscite en toi de la vertu, c'est épargner la vipère pour l'ivresse morale de sucer la plaie qu'elle fera. N'appelle pas amour des hommes ce monstrueux amour de soi. »

« La paix, ce n'est pas vivre. » J'ai entendu cela. Et demain peut-être, dans la bouche de mon fils. Et peut-être ne saurai-je plus si je dois le gifler ou l'étreindre, et cette incertitude nous arrête chaque jour devant des actes qu'en conscience nous ne nous sentons pas prêts à juger, et qu'enfin nous condamnons ou célébrons, selon l'humeur du moment, parce qu'il est dans les convenances sociales de prendre parti. Mais que vient-on, toujours plein d'antagonismes factices, colérer contre les « vieillards » responsables de la guerre! Ne sait-on pas comment en 1924 les adolescents en acceptent l'idée, la trouvent naturelle, et que, s'il arrive aux « vieillards » de couver la guerre par intérêt ou routine, les adolescents la font lever, sourdement, par amour? Jeunesse à la face nouée, si inculte en souffrance, toujours gagnant à la main, et odieuse, et si belle!

La médecine moderne croit qu'il vaut mieux diriger une maladie, que tenter de la détruire. Si on veut supprimer la guerre, il faut donner aux hommes de cœur, et notamment aux jeunes gens, quelque chose de même valeur qu'elle. « Né fier, ambitieux, et se portant bien comme il faisait, Jules César ne pouvait mieux employer son temps qu'à conquérir le monde. » (La Bruyère.) Justement! Il ne faut pas que le fait de se porter bien, d'âme et de corps, n'ait d'autre issue que les bombes et le lance-flammes. Il faut que la paix, ce soit « vivre », qu'elle ne soit pas une dévitalisation. Il faut ramener dans la paix les vertus de la guerre. Il faut vaincre sa paresse, et quelquefois vaincre sa crainte, pour apprendre à les y trouver. Lutter contre la facilité de la vie, aussi commune que sa difficulté, contre sa tendance à se satisfaire de peu, la tisonner, car elle ne cherche qu'à s'éteindre, l'attiser en soufflant dessus la menace, pousser la paix jusqu'à l'intensité morale de la guerre; qu'elle aille, cette paix, nous chercher dans nos profondeurs, elle dont les tâches sont souvent plus complexes que celles de la guerre, c'est-à-dire, en un sens, plus méritoires. Tirer d'elle toutes les raisons d'aimer, de risquer, de souffrir, d'avoir peur pour soi et pour les autres, d'être mis à l'épreuve. Ne pas subsister en n'employant qu'une partie des possibilités humaines, en faisant tout juste ce qu'il faut pour cela, comme l'hirondelle, pour soutenir son vol, ne donne qu'un léger, qu'un intermittent battement d'ailes; mais, étant hommes, employer à fond l'humain. Faire rentrer le corps dans le rythme des jours. Lui demander l'énergie, l'ingénuité, la vitesse de la vie, les rudes accolades avec la nature, qu'on n'épouse que dans un combat. « La liberté, c'est le courage » : c'est dans un autre chant funèbre qu'on l'a dit. J'appelle une paix où nous provoquerons, systématiquement, toutes les occasions du courage et de l'oubli de soi.

Cette paix-là sera autre chose que l’absence de guerre. Elle aussi, elle parlera aux imaginations et aux cœurs. Elle suffira à cette faim d'héroïsme qui fait venir les larmes aux yeux.

Est-ce la source qui me parle? Ma foi, la source est bien loin, Si j'y avais plongé le regard, qu'aurais-je vu? La méchanceté et la terreur de Verdun : des infiniment petits qui en cherchent d'autres pour les dévorer. D'où les philosophes tireraient la nécessité de la guerre : éternellement l’agneau sera un conquérant pour l'herbe, et autres preuves de ce genre. Et après? Si on justifiait la guerre des hommes par le fait que les infusoires se combattent, il faudrait accepter que nous mangions les vaincus, parce que les infusoires le font. La plupart des analogies sont tout juste cela : rien. Voilà pourtant, la littérature aidant, sur quoi on veut fonder du réel. Une comparaison ingénieuse, un peu de violon, et le plus absurde défi au bon sens est applaudi. Certes, nos conciliabules avec les sources, couchers de soleil, etc... Servons-nous-en pour l’ornement. Mais ne construisons pas là-dessus.

Si la loi de l'histoire n'est pas un éternel retour, où le monde jouerait le rôle navrant des Danaïdes, je doute que la vérité soit davantage une question de calendrier, comme le prétend la théorie du progrès. Mais il n'est pas besoin de croire au progrès pour chercher sur un point donné une amélioration, ou ce que de bonne foi nous croyons tel : ici la paix. C'est au contraire ce dogme fataliste qui nous donnerait des raisons de nous croiser les bras.

H. DE MONTHERLANT

Source : Mors et Vita – 1924.

Note :

(1) Il s'agit des combattants de Verdun. La scène se passe sur le champ de bataille de Verdun, quelques années après la guerre de 1914.