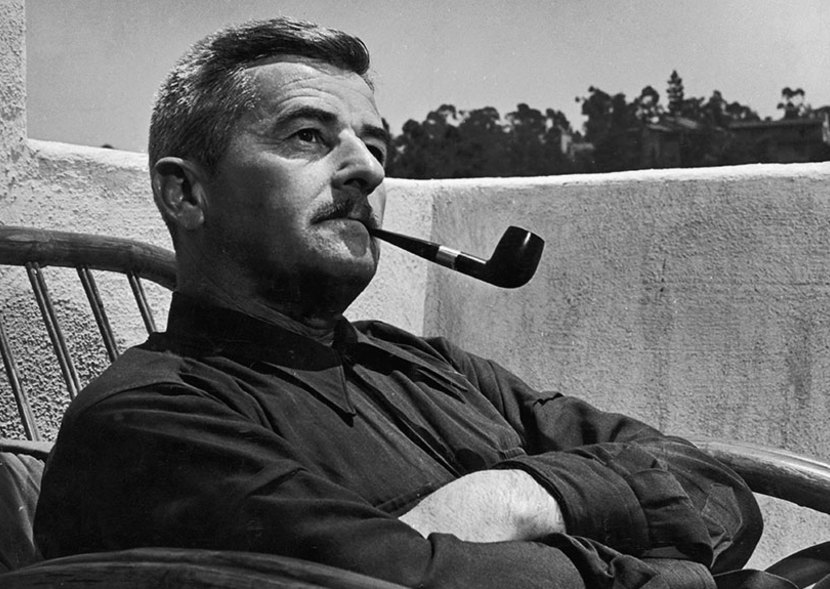

William Faulkner

William Faulkner, né le 25 septembre 1897 à New Albany (Mississipi), mort le 6 juillet 1962 à Byhalia (Mississipi) est un représentant emblématique du Deep South, ce Sud profond créateur de mythes et de certitudes.

Son premier vrai roman, Etendards dans la poussière (Sartoris), est tout entier dédié à la mémoire des héros de la guerre de sécession. À commencer par celle de son arrière-grand-père, William Clark Falkner (le « u » ne sera rajouté que bien plus tard et par l’écrivain lui-même), étonnante figure de cavalier pour qui la guerre, les chevaux, la chasse, les cartes, les dames, le whiskey et les aventures plus ou moins régulières, comptèrent plus que tout au monde.

Chargé d’une telle hérédité – mais déçu par son père qui n’avait gardé du prestigieux aïeul qu’un goût immodéré pour la liqueur irlandaise – Faulkner se rangea très vite dans le camp de ceux qui perçoivent qu’une des plus grandes catastrophes des temps modernes fut la chute d’Atlanta. On prétend qu’à onze ans, il avait lu tout Dickens, Conrad et Balzac. Ce n’est plus un bagage intellectuel qu’il emplissait, c’était un havresac…

La Première Guerre mondiale va laisser Faulkner sur sa faim. Il rêvait de charges héroïques, d’étendards, de sonneries. Il est certes affecté à l’école de pilotage de Toronto pour devenir officier de la RAF britannique, mais la paix est signée au même moment où il obtient son galon de sous-lieutenant.

C’est une déception. On peut écrire, sans exagération, qu’elle conditionnera la vie et les écrits de Faulkner. Si l’on veut bien y ajouter une autre blessure, amoureuse celle-là, la « trahison » d’Estelle.

L’un de ses biographes, David Minter, écrit : « Toute sa vie, Faulkner eut tendance à se considérer comme un homme écrivant à – ou pour – une femme. » Auteur de poèmes remarquables (« Novembre », « The Lilacs », « L’après-midi d’un faune »), Faulkner prétendra par la suite n’avoir touché à la poésie que « dans l’intention de faire progresser des amourettes diverses ». Une façon comme une autre, ce reniement dandystique, d’exorciser ce à quoi on a trop cru.

Comme il ne veut pas « faire » l’écrivain, il « fait » l’Américain. C’est-à-dire qu’il exerce tous les métiers – les petits métiers – possibles et imaginables. Enfant, il allait plus souvent courir les bois que les salles de classe. Employé de banque, postier, vendeur, plongeur, il se fait remarquer par un absentéisme régulier qui finit par indisposer ses employeurs les mieux disposés.

En 1925, il décide d’aller faire un tour en Europe. C’était, à l’époque, un voyage obligé pour tous les jeunes gens qui se piquaient d’écrire et de penser un peu. Arrivé à Paris, il se laisse pousser la barbe et se remet à l’écriture (il travaille à Mosquito qui sera son second roman). Il fête son vingt-huitième anniversaire à Rouen et reçoit, comme cadeau, l’annonce de la publication prochaine de Monnaie de singe (Soldier’s Pay, 1926), livre étonnant, son premier roman, son premier chef-d’œuvre.

Bien vite, l’appel du Vieux Sud va être plus fort que les attraits d’une Europe où les intellectuels n’ont déjà plus grand-chose à dire. En 1928, Faulkner épouse Estelle – elle a divorcé – et s’ancre dans le Dixieland. Il a acheté une vraie maison sudiste, Rowan Oak, et du même coup, une conduite. Deux grands romans, deux grandes sagas naîtront de ce retour au calme : Etendards dans la poussière et Le Bruit et la Fureur tout entiers inspirés par l’histoire familiale des Falkner.

Faulkner avouera que, de tous ses romans, c’est pour Le Bruit et la Fureur qu’il éprouvait la plus grande tendresse. « Sombre histoire de folie et de haine », ce livre recrée un monde où Faulkner, être de fuite et d’angoisse s’il en fut, se réfugie. C’est un royaume imaginaire. C’est un pays qui ne trompe pas.

Suivront ensuite Sanctuaire (où il affiche un joli mépris pour les politiciens), Lumière d’août, Absalon ! Absalon !, Les Palmiers sauvages, la très belle trilogie des Snopes : Le Hameau, La Ville, Le Domaine, etc. En tout, vingt-cinq romans, plus de cent dix nouvelles, des essais, des articles de revues, des scénarios pour Hollywood (dont La Main gauche du Seigneur pour Howard Hawks).

Reconnu et fêté (il aura le prix Nobel de littérature en 1949), Faulkner ne pouvait mourir que comme un gentleman sudiste. Le 17 juin 1962, il fait une mauvaise chute de cheval. Assez sérieusement blessé, on lui interdit de remonter cheval. Il passe outre : « Il faut que je le mate ». Le 6 juillet, à l’aube, il s’éteint au Wright’s Sanitarium de Byhala : c’est le jour anniversaire de la naissance du vieux colonel William Clark Falkner auquel son arrière-petits-fils n’aura jamais cessé de se référer.

Erskine Caldwell

Erskine Caldwell, né en 1903 à White Oak, Géorgie, est l’auteur de deux chefs-d’œuvre : La Route au tabac et Le Petit arpent du Bon Dieu. Mais aussi d’un petit bijou, Un p’tit gars de Géorgie, qui ne peut que ravir ceux qui tiennent Les Aventures de Tom Sawyer et celles de Huckleberry Finn de Mark Twain pour des trésors.

En 1920 – il a alors 17 ans – Caldwell quitte le domicile paternel et, à la manière de ces jeunes Américains de bonne race, exerce tous les petits métiers possibles : garçon de ferme, serveur dans un café, ouvrier dans une scierie, joueur de football américain, taxi, cuisinier, etc.

Les deux premiers romans de Caldwell paraissent en 1930. Mais c’est dans la nouvelle – cet art éminemment anglo-saxon – qu’il va exceller. Et, à la différence de ses romans qui sont des œuvres pour les adultes, Un p’tit gars de Géorgie (Georgia Boy) est une œuvre tendre où les aventures toutes simples de la famille Stroup dit la vie quotidienne des petits Blancs du Sud. Et l’indolence de ces petits villages de Géorgie où la sieste est un rite et les combats de coqs un sport national.

Préfacier et traducteur d’Un petit gars de Géorgie pour Gallimard (1949), Louis-Marcel Raymond écrit : « Caldwell, malgré toute la misère humaine qu’il a côtoyée, a gardé intact le merveilleux don de l’enfance. Il sait parler des êtres jeunes comme pas un (...). C’est d’ailleurs ce sens de l’enfance qui donne tout son charme à une œuvre comme Georgia Boy. »

En quatorze chapitres, dans Un p’tit gars de Géorgie, Caldwell fait raconter par son héros, le jeune William, la famille Stroup : « Mon père achète une machine à presser » ; « Les chèvres sur le toit » ; « Maman va passer la journée chez tante Bessie » ; « Mon père et la reine des romanichels » ; « Le p’tit veau » ; « Mon père et la politique » ; etc.

La famille Stroup, c’est William, bien sûr. Qui ouvre de grands yeux sur la vie et voue une affection sans réserve à son papa. C’est Morris, le père, toujours embarqué dans d’invraisemblables magouilles. C’est Martha, la mère, de la race des pionniers, toujours attentive à préserver la cohésion familiale. Et c’est un grand Noir, Handsome Brown, un orphelin, garçon de ferme, recueilli par les Stroup et complice des parties de pêche de William. « Tel est ce roman, écrit encore Louis-Marcel Raymond, une sorte de Life With Father, ayant pour cadre la Géorgie du coton, de la misère et de la nonchalance des siestes au soleil, des combats de coqs, des parties de pêche au ruisseau. »

Parlant de trois auteurs sudistes (Faulkner, Twain, Caldwell) éminents, importants, incontournables, André Gide a écrit :

« Ces nouveaux auteurs d’Amérique sont tous, comme requis par l’instant présent, par l’actuel, loin des livres, exempts des ratiocinations, des préoccupations, des remords qui épaississent notre vieux monde ; et c’est pourquoi leur fréquentation peut nous être profitable, à nous qu’accable le poids de notre trop riche passé. »

Enfant, ayant lu Un p’tit gars de Géorgie après Les Aventures de Tom Sawyer, je me souviens avoir été totalement en phase avec les aventures cocasses vécues par le jeune héros. Nous étions, à bien des égards, des petits Tom Sawyer, des petits William Stroup. Comme eux, nous traînions dans les ruisseaux (que nous appelions des oueds), nous passions de longues journées à la ferme, et nos habituels jeux – nous jouions aux cowboys et aux Indiens – faisaient de nous des copains naturels de ces cousins d’outre-Atlantique.

Comme William Stroup, nous posions un regard innocent sur les adultes. Et nos papas, figures tutélaires, protectrices et, à l’occasion, « punissantes » – comptaient pour nous plus que tout au monde. L’œuvre de Caldwell est le contraire d’une œuvre mièvre qui prétendrait nous peindre la vie en rose. La vie en famille, la vie d’une famille n’est jamais une chose simple. Mais c’est la famille et ses aléas. Qui nous forment et, parfois, font de nous des hommes.

O. Henry

Malgré une parution des Contes du Far-West d’O. Henry chez Stock dans les années soixante (avec une préface d’Antoine Blondin, s’il vous plaît), ce grand nouvelliste américain reste méconnu en France. Malgré les efforts de Maurice Beerblock de nous le faire connaître, dès 1919, au travers des aventures d’un certain Martin Bruney à propos desquelles Blondin écrit : « J’y découvris qu’on pouvait devenir adulte sans quitter la féerie. La vie s’annonçait belle. »

Des nouvelles, O. Henry en a écrit des centaines. Mais, pour une première approche, on se contentera de celles réunies dans les Contes du Far-West. O. Henry (1) – de son vrai nom William Sidney Porter – est né en 1862 à Greensboro. Il a trois ans quand sa mère meurt d’une phtisie. Son père, médecin de son état, le confie alors à sa tante Lina et à son oncle Clark, un pharmacien dans la boutique de qui on sert plus de bourbon que de pilules pour le foie…

Le soir, le jeune William écoute avec ravissement les histoires que l’on raconte à la veillée : exploits d’anciens Confédérés, attaques de banques, bagarres dans les saloons, guerres indiennes. Dès qu’il le peut, il choisit de s’installer dans un ranch texan. Il a alors dix-neuf ans. « Le Texas, qui touche au Mexique par le Sud et, par le Nord, à l’Oklahoma où l’on trouve des Indiens, est une plaque tournante où pullulent les cowboys, les voleurs de troupeaux, les chercheurs d’or incurables et les chômeurs par vocation », rappelle Blondin. C’est un Texas d’avant le pétrole et de derrière les Fargo où chacun est plus ou moins le pionnier de soi-même.

« Au Texas, note O. Henry qui sera, lui, un grand diseux, la conversation est rarement continue. On peut intercaler un kilomètre, un repas et un assassinat entre deux discours sans pour cela nuire à la thèse. » Pour vivre, O. Henry occupe un poste d’employé au cadastre d’Austin et se marie avec une jolie Texane (mais en est-il d’autres que jolies ?). En 1891, il est comptable à la First National Bank. Cela ne lui porte pas chance : un trou de 1 000 dollars dans sa comptabilité lui vaudra d’être inculpé. En 1896, il se réfugie au Nicaragua pour éviter d’être emprisonné. Quand il revient au Texas, deux ans plus tard, il a rejoint la légende des hors-la-loi et écope de cinq ans de prison.

Emprisonné à Colombus (Ohio), il nourrit son imaginaire des récits de ses compagnons de cellule. Libéré au bout de trois ans, il s’installe à Pittsburg, se choisit un pseudonyme et envoie ses histoires aux journaux new-yorkais. Une revue de New York, Amolee, va bientôt l’engager pour un salaire de 200 dollars par mois.

Un des personnages d’O. Henry, dans un autre de ses livres, New York Tic-Tac, dit : « C’est dur d’être seul à New York. » Et c’est dur pour O. Henry, l’homme des grands espaces, de vivre dans la grande cité trépidante. « Nous sommes loin de la Prairie, de son bonheur bourru, note encore Antoine Blondin. Les puissantes héritières aux bonheurs d’amazones sont réduites aux dimensions de demoiselles de magasins ; les shérifs débonnaires se sont transformés en policemen abrupts, braves et dépenaillés sur les bancs des parcs. D’une race d’éleveurs, le “bacille de la société” a fait une race de bétail. »

O. Henry vécut une huitaine d’années à New York. En 1908, il se remarie – sa première femme est morte en 1898 – avec une de ses amies d’enfance, Sarah Coleman. Riche et reconnu comme un westerner de génie, il meurt en 1910.

Ses Contes du Far-West – « L’art et le bronco », « Esculape au ranch », « La conversion de Llano Kid », « Les amis de San Rosario », « La Princesse et le puma », etc. – sont autant de chants d’amour pour un Ouest sauvage où il avait laissé à jamais son cœur.

A. Sanders

Note:

(1) Deux hypothèses quant à ce pseudo : 1. le chimiste français Ossian Henry dont le jeune William avait lu les écrits dans la pharmacie de son oncle ; 2. l’un de ses gardiens, à la prison de Colombus, s’appelait Orrin Henry.