Quelques souvenirs de Jack Marchal et deux textes quasi inconnus de sa plume par Robert Steuckers

- Détails

- Catégorie : ACTUALITE

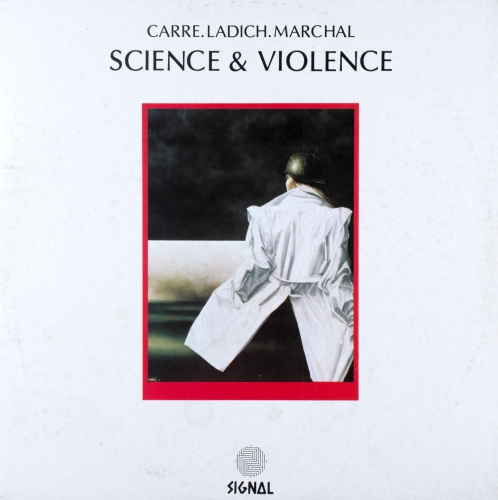

J’ai bien peu de souvenirs de Jack Marchal, mon aîné de dix ans. J’ai dû le voir une ou deux fois à Paris, en coup de vent, à l’occasion d’un colloque ou d’une causerie. Un jour, cependant, il est venu à Bruxelles, accompagné de l’une de ses filles, qui devait alors avoir neuf ou dix ans. Ils ont dormi sur un matelas de fortune, dans un coin de mon salon, avec, à côté d'eux, Pascal Junod qui campait aussi chez moi. Ce furent d’interminables conversations à bâtons rompus sur d’innombrables sujets, très peu politiques au demeurant. Jusqu’aux petites heures et aussi à une table du célèbre estaminet saint-gillois, le Moeder Lambiek qui servait, à l’époque, jusqu’à 1200 bières différentes, aux soiffards de tous horizons. J’ai cependant été stupéfait de constater qu’il était un parfait polyglotte, maîtrisant le néerlandais, féru d’ethnologie et de morphologie ethnique, connaisseur de la nomenclature de nos dialectes bas-franciques. Il devait être unique parmi ses compatriotes, universitaires néerlandistes exceptés mais, ceux-là, on peut les compter sur les doigts de la main. Plus tard, il a dû m'héberger à Paris et, à cette occasion, m'a offert ses deux disques (Science et violence). Même discussion interminable jusqu'à trois heures du matin.

Réflexions sur La métaphysique de la frontière de Daria Platonova

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

En mémoire de Daria Dugina, assassinée le 20 août 2022 par les ennemis de la Russie

« Les frontières pensent vassal, les frontières pensent seigneur », Daria Dugina

Lors de l'école eurasienne du 13 août, Dasha a lu son article « La métaphysique de la frontière ». Certains Eurasiens, ou de jeunes gens aspirant à le devenir, l'ont vue et entendue pour la première et, à leur grand chagrin, la dernière fois. Dasha parlait avec vivacité, énergie et éloquence, ce qui ne pouvait manquer d'impressionner des jeunes gens dont l'âge n'était pas très différent de celui de Dasha. Sa clarté d'esprit, sa capacité à articuler ses arguments et à communiquer facilement son message au public, étant donné qu'une telle énergie et une incroyable force de persuasion proviennent d'une jeune fille, ont influencé positivement la dynamique de l'école et, espérons-le, ont également motivé de nombreux participants à consacrer leur force et leur volonté à notre cause commune.

Lire la suite : Réflexions sur La métaphysique de la frontière de Daria Platonova

Deux disparitions

- Détails

- Catégorie : ACTUALITE

Coup sur coup deux camarades de notre lointaine jeunesse sont partis vers le Père, auquel ni l'un ni l'autre, à ce qu'il me souvient de nos discussions souvent passionnées, ne rendaient d'ailleurs un culte orthodoxe.

SANDRINE ROUSSEAU A RAISON

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

Dans une vidéo très bien réalisée, le Youtubeur Lapin du Futur se paye Sandrine Rousseau. Tout en appelant ceux qui la critiquent à ne pas se contenter de le faire en se moquant ou en rigolant. Car il a parfaitement saisi que derrière Sandrine Rousseau et quelques autres extrémistes de la « déconstruction » et de la « Table rase », il y a un véritable projet de société révolutionnaire qu’ils veulent mettre en place, pendant qu’une autre partie de la société se conforte dans son immobilisme sans bâtir un projet de société parallèle à celle que veulent ces nouveaux Khmers rouges.

"Nous avons aujourd'hui des journaux qui font la guerre au journalisme !"

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

La révolte anti-OTAN en Europe

- Détails

- Catégorie : LIGNES DE FRONT

« Les peuples d’Europe s’éveillent de la folie de l’OTAN – Les peuples veulent la paix et non la guerre mais l’OTAN ne s’est jamais intéressée à la paix, sa raison d’être est la promotion de la guerre… »

C’est en ces termes que le député irlandais du Parlement européen, Mick Wallace, exprime son indignation pour les politiques martiales de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, OTAN, sur sa page Twitter.

Des identitaires occupent le terminal Nordstream: « L'automne chaud est ouvert ! »

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Lubmin. Une action spectaculaire qui a valeur de signal : une poignée d'activistes issus du mouvement des « Identitaires », dont le porte-parole autrichien du mouvement, Martin Sellner, ont symboliquement occupé lundi le terminal du gazoduc russo-allemand Nord Stream 2 en mer Baltique à Lubmin, donnant ainsi du poids à leur revendication d'ouvrir le gazoduc.

Lire la suite : Des identitaires occupent le terminal Nordstream: « L'automne chaud est ouvert ! »

La Russie fait-elle partie de la civilisation européenne ou eurasienne?

- Détails

- Catégorie : HISTOIRE

J'ai entendu une discussion qui allait bon train l'autre jour; thèmes: la Russie appartient-elle à l'Europe ? En d'autres termes : la Russie appartient-elle au cercle de la civilisation européenne ou au cercle de la civilisation eurasienne ? La nation russe est-elle plus proche des autres nations européennes en termes de civilisation, ou est-elle plus proche des peuples mongols, turcs, paléo-sibériens, etc., des nations indo-européennes ou « turques » ?

Lire la suite : La Russie fait-elle partie de la civilisation européenne ou eurasienne?

La vérité qui dérange : la banquise arctique a augmenté depuis 2012

- Détails

- Catégorie : ECOLOGIE

Réchauffement climatique en pause, ours polaires en plein essor, plus de corail sur la Grande Barrière de Corail qu'il n'en faut pour le dire : les alarmistes climatiques ont eu du mal à s'en sortir ces derniers temps. Mais il y a toujours la fonte des glaces de l'Arctique et la perspective que la calotte glaciaire du Groenland glisse de son perchoir pour finir dans votre salon. Hélas, même cette vieille hypothèse ne semble pas tenir la route, car les preuves s'accumulent que la glace ne fond plus aussi vite que dans un passé récent. Le 16 août, la glace de mer d'été dans l'Arctique était à son troisième niveau le plus élevé depuis 2007.

Lire la suite : La vérité qui dérange : la banquise arctique a augmenté depuis 2012

- Donation américaine de plusieurs millions de dollars: une fondation de gauche veut renverser Orbán - et Soros se pointe à nouveau...

- STEPHANE BLET, HANOUNA et ses AMIS ESCROCS

- Sacré Greta !!!

- Les Rats Noirs sont en deuil par Pierre Vial

- « L'effondrement qui vient fera mal » – Laurent Obertone

- COMMENT OBTENIR LE POUVOIR ? - MANUEL DE GUÉRILLA CULTURELLE

- "On condamne les Européens à l'insécurité énergétique !" - Philippe Murer, Hervé Juvin

- Le nouveau numéro de Réfléchir & Agir va bientôt partir à l'impression

- Réchauffement climatique: halte au feu !

- Katya Kopylova, diplomate russe : “La réponse en cas d’attaque sera radicale !” [ Francophone ]

Page 537 sur 882