Je ne veux pas déboulonner une idole, mais simplement rappeler des faits. Je sais que je pourrais choquer, mais comme je ne lis jamais les commentaires… De toute manière je considère que l’individu génial, baroque, était plus intéressant par sa culture, ses facéties, son côté gauchiste caviar et Pantagruel d’opérette que le cinéaste. Lui-même reconnaissait ses maîtres (Ford, Griffith, Eisenstein…).

Orson Welles est un acteur-marionnettiste (activité symbolique et traditionnelle...) de formation, un agitateur qui vient de l’extrême-gauche américaine (qui a pris dans les années trente et quarante le contrôle de ce pays par le théâtre) et crée un Macbeth avec John Houseman (affairiste marxiste et prof de théâtre, très bon trente ans après dans le rôle de l’oligarque de service de Rollerball) et des acteurs afro-américains. Sa légendaire émission sur la guerre des mondes accompagnait une grosse campagne antinazie en Amérique. A l’époque, rappelle le grand historien communiste Eric Hobsbawn, 90% des Américains croient à la menace allemande… en 1938 donc, contre 11% qui croient à la menace stalinienne. Bravo les médias. A la fin de la guerre, en un claquement de doigts, on créera la menace soviétique-russe, dont on ne sortira que les pieds en fumée ! Bravo encore les médias.

Le très surfait Citizen Kane (lisez l’analyse de Jacques Lourcelles ou celles de Pauline K.) attaque la presse Hearst qui est jugée pro-allemande par le département d’Etat. Le reste c’est du Rosebud, c’est-à-dire pas grand-chose ! Le mystère d’une vie comme celle de Hearst, tu parles… Citizen Kane est un brouillon de biopic, il n’y a que le documentaire du début qui tienne la route. Kane-Hearst y est ridiculisé comme pacifiste pro-hitlérien alors que l’équipe Roosevelt prépare la guerre depuis le milieu des années trente aux côtés des britanniques (lisez Ralph Raico, Beard, Rothbard, etc.)

Orson Welles est ensuite payé comme un agent gouvernemental (le gouvernement US est alors encore procommuniste, lisez George Crocker) pendant tout ce temps, cinéaste provocant mais raté qui multiplie les échecs commerciaux et les provocations formelles : lisez Pauline Kael qui en avait marre du culte, et puis Ciment qui tente de lui rétorquer, avant que Lourcelles ne remette tout le monde à sa place. Skorecki le décrétait baroque : trop d’effets théâtreux… Catherine Benamou dans son livre sur l’odyssée latino-américaine de Welles explique que sous couvert culturel (comme toujours), Welles travaille pour l’intelligence américaine, ni plus ni moins. Hollywood et la CIA : on en a parlé dans notre livre sur la comédie musicale, de cette opération de charme avec les latinos dont bénéficia surtout l’incroyable Carmen Miranda – qui était portugaise… Welles déclina ensuite car en temps de guerre froide il fut jugé trop à gauche. Il chercha l’argent du contribuable-producteur en France – comme tant d’autres après lui.

Avec beaucoup de retard, Wikipédia raconte ses exploits de propagande pendant la guerre. On sait (ou on croit) que l’Amérique du Sud a des penchants nazis suspects (en fait elle est surtout anglophobe et anti-impérialiste, à part Borges…), alors on utilise la carotte avec le bâton pour la ramener dans le camp du bien. Welles est envoyé là-bas, il travaille main dans la main avec Nelson Rockefeller qui tient le Venezuela, a appris l’espagnol et s’est acheté une somptueuse hacienda.

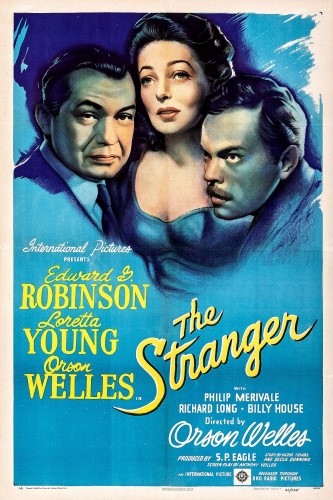

Puis Welles rentre au bercail, continue des œuvres de propagande, comme ce Stranger, film ridicule qui évoque un nazi tueur qui arrive en Amérique pendant la guerre, se marie sans encombre mais n’est pas pris pour un nazi, sauf par un chasseur de nazi (Ed Robinson) ! C’est du maccarthysme à l’envers, mais qu’est-ce que c’est mal fait… Quelques années après, la chasse aux sorcières communistes commence et Welles évidemment pleure toutes les larmes de son corps. Il ne comprend pas que l’Etat profond orwellien a besoin de son ennemi russe. On répète Orwell encore et toujours : on crée un ennemi qu’on ne cherche JAMAIS à vaincre, mais qui justifie tout le reste, dépenses militaires, panique manipulée, paranoïa collective et surtout renforcement étatique ; les masses suivent ensuite ou roupillent, merci La Boétie.

Quand Truman invente le péril soviétique (lisez l’historien disparu Ralph Raico à ce sujet, lisez aussi le fasciste américain Yockey qui en devenait presque russophile !), Welles perd ses jobs. La dame de Shanghai (a-t-on le doit de dire enfin que ce navet est pathétique ? « I don’t want to die ! ») le coule définitivement aux yeux des studios et il part ailleurs, recherchant difficilement de l’argent et en tournant le rôle du méchant (Cagliostro, le grand khan…) dans beaucoup de navets mondialisés. Voyez La tulipe noire d’Hathaway. Ma bonne ville de Fès y devient une capitale chinoise ! Il apparaît en Bayan-Khan quelques minutes à cheval pour sonner des conseils de guerre aux Occidentaux. De quoi se remettre à René Grousset…

Son Othello est scolaire et amusant (Mogador-Essaouira en est le vrai personnage), mais certainement au-dessous de Laurence Olivier, sa Soif du mal est un scandale pédagogique bien dans sa manière provocante : on se croirait chez Joe Biden. La police américaine et les Américains ont tous les torts, le haut fonctionnaire mexicain tiers-mondiste a toutes les vertus, mais il est joué par un Américain nommé Charlton Heston ! L’attentat est maquillé, et cela rend le film intéressant puisqu’on se rapproche des visions actuelles de la conspiration et du False Flag qui est maintenant sur toutes les langues. A noter que le monstrueux inspecteur Hank Quinlan (Welles fait même allusion à son obésité, et il joue déjà à la Godard sur la mort du cinoche et sur son culte nostalgique – voir le personnage vétuste et malsain de Marlène Dietrich) a toutefois raison et que le jeune Mexicain arrêté était vraiment un… terroriste ! Une séquence soigneusement ignorée annonce Psychose : un jeune débile travaille dans un motel, joué par Dennis Weaver, singé par Perkins ensuite (voyez mon Hitchcock).

La suite est européenne. Mr Arkadin est décalé, jet set, bavard, conspiratif et provocateur (enquêtez sur moi, montrez le monstre que je suis…) et Welles joue d’Arkadin comme de Kane dans Citizen. Le personnage devient une manifestation plutonienne de l’entropique monstruosité américaine. Kane montrait le devenir spectaculaire du capitalisme américain (« le capital est devenu image », dit Guy Debord). Un spectacle avec rien derrière, des cadavres derrière le rideau. Le procès/The Trial (1963) devient une allusion à la shoah et à la guerre, avec les bons éclairs : les décors de Zagreb et notre belle gare d’Orsay transformée depuis en musée. Mais qu’Anthony Perkins est à la peine…

Welles poursuit sa carrière crevée, devient « auteur » mythique à l’âge zombi de la cinéphilie universitaire (« Fin de l’Histoire… du cinéma, Tolstoï a expliqué comment l’étude et la critique tue les arts), et il réalise ce qui pour moi est le sommet, « le chef-d’œuvre inconnu » de son étrange, ennuyée et eschatologique carrière. F comme Fake, tourné en Espagne franquiste, le montre tel qu’il est : un faussaire qui vit de faux laborieusement inventés. Dans l’Espagne fasciste et tolérante du général Franco, ce gauchiste d’opérette (tous les gauchistes sont d’opérette, lisez Lénine enfin) adapte des Shakespeare plus ennuyeux les uns que les autres (Falstaff), filme les débuts de la bulle immobilière de Fraga avec son Don Quichotte et finalement confesse à la fin des années soixante-dix : le franquisme n’avait pas détruit toute l’Espagne, il lui restait la fierté, le machisme, la semaine sainte, la tauromachie, que sais-je, par contre la démocratie l’a anéantie elle et en quelques années seulement (Buñuel aussi le pense alors). Honnêteté qui lui fait honneur : enfin un gauchiste qui devient traditionnel (voyez Pasolini aussi…). Mais le ver était dans le fruit du franquisme, cette dictature condamnée, avait encore dit un Bernanos sublimement inspiré.

Son meilleur film ? La splendeur des Amberson, opus nostalgique «Americana» qui évoque sur un ton proche de Boorstyn ou de Mumford la dévastation du territoire, de la société et de la civilisation américaine par la bagnole et l’industrialisation. L’écrivain Booth Tarkington fait allusion, dans le livre, à l’invasion migratoire européenne qui détruit le vieux pays des pionniers anglo-saxons. C’est soigneusement oublié dans le film. L’Americana est un genre très prisé par les gourmets et autres fans d’Henry King, et oublié, qu’on retrouve dans la comédie musicale (Belle de New York, Easter parade, Chantons sous la pluie…). Ajoutons en terminant que si Welles a inspiré le personnage de Norman Bates dans Psychose, l’actrice (Janet…) est la même que dans la Soif du mal...

Nicolas Bonnal

Sources :

https://www.amazon.fr/Alfred-Hitchcock-condition-f%C3%A9m...

https://www.amazon.fr/com%C3%A9die-musicale-am%C3%A9ricai...

https://www.dedefensa.org/article/bunuel-et-le-grand-nean...

https://www.terreetpeuple.com/culture-enracinee-memoire-8...