« Les Etats-Unis et l'Union Soviétique sont des géants dont l'Angleterre doit s'accommoder ». (Vicomte Cranborne à la Chambre des Lords, ces jours-ci).

Un tel article est totalement inutile au regard de la présente situation française, alors que tant de sang coule, alors que les jeux sont faits depuis longtemps, alors que les suprêmes cartes sont prêtes à tomber sur la table. Mais si la parole est difficile, le silence est impossible.

Du premier jour où j'ai commencé à nourrir un embryon de pensée politique, je fus voué à une tâche ingrate qui n'a pas cessé de peser sur moi depuis lors. Vers 1912, j'avais à faire une petite conférence devant des camarades étudiants, comme moi à l'Ecole des Sciences Politiques, et j'ai choisi entre mille ce sujet déplaisant et peu profitable : « Comment s'est formée, parmi les Français, la légende de la France, victime de l'histoire ».

Ainsi, tout de suite, du fait de la philosophie inhérente à mon être, j'étais dominé par la répugnance à l'égard de toute sentimentalité, de toute pleurnicherie, de toute inversion, de toute faiblesse tournée en doctrine.

Etudiant l'histoire dans cette école, j'avais été frappé de l'esprit de jérémiade qui s'est formé dans l'esprit français après les désastres de 1812 à 1815 ; et tant développé après les désastres de 1870. Je m'insurgeai, avec mon instinct et avec les premières lueurs de ma raison, contre tant d'enfantillage ou de sénilité. Pour moi la France avait voulu conquérir l'Europe de 1792 à 1812, et le désastre était justement et honorablement mesuré à l'ambition. Ni Napoléon, ni les Français n'avaient été victimes d'autre chose que de leur désir de grandeur. Or, on n'est jamais victime de ce désir-là, on n'est jamais victime sur son propre autel, on n'est jamais victime quand on est héros.

De même la France de Louis XIV qui avait voulu prédominer en Europe, n'avait pas été une victime quand elle avait été battue par les armées coalisées et qu'on avait commencé de lui enlever un morceau du Canada.

Complexe d'infériorité, abandon au ressentiment, larmoiement historique, tout cela me paraissait méprisable et néfaste. Bien avant d'avoir vingt ans, je me refusais passionnément à considérer l'Allemagne de Sedan ou l'Angleterre de Fachoda comme des bourreaux dont mon peuple innocent était la victime. La France n'était pas innocente, la France n'était pas une femme. J'avais horreur que la France fût un mot féminin. Ceci était naïf, sot, forcé, car une femme digne de ce nom est nommée par les poètes antiques : « Mère dès hommes ».

A la fin de mes études à l'Ecole des Sciences Politiques, si je n'avais été prématurément appelé avec la classe 1913, j'aurais écrit une thèse sur « la possibilité de continuer la guerre de 1871 ». Je voulais y confronter, dans la même méfiance et le même mépris, un faux esprit de résistance et une propension à l'abandon.

Cette disposition de mon discours, qui était tout simplement le reste des maximes viriles, autrefois naturelles dans toute notre nation, s'affirma pendant la guerre de 1914-1918. J'écrivis des poèmes qui furent réunis sous le titre de « Interrogation ». Cette plaquette fut présentée à la censure et interdite ; elle parut pourtant sous le manteau. Parmi ces poèmes, un qui était intitulé : Plainte des soldats européens et un autre : A vous Allemands parurent intolérables à mon censeur, vieux socialiste pacifiste et rationaliste (dont le fils est d'ailleurs un des plus brillant journalistes « collaborateurs »). « Enfin jeune homme, vous vous adressez aux Allemands comme si c'étaient des gens comme nous... » J'étais là dans mon uniforme d'infanterie, en face de ce vieux commandant de territoriale.

Dans ce poème A vous Allemands, je disais : « Les Allemands veulent faire sous Guillaume II ce que nous avons fait sous Louis XIV et Napoléon. Combattons les sans gémissements ni insultes ». Je craignais le venin de faiblesse qui est dans la méconnaissance et dans la haine.

Je publiai en 1922 mon premier livre politique : Mesure de la France. Là, pour la première fois, plus au large s'affirmait ce malencontreux réalisme politique dans une thèse que je n'ai fait que développer et approfondir au cours des années et surtout depuis 1940. Ce réalisme est fondé sur l'art des nombres. Ce réalisme n'a rien à faire avec le matérialisme. Rien de plus spirituel que les nombres, quand ils sont maniés et interprétés par un esprit qui se veut droit et qui tâche de monter.

Je disais « la France ne fait plus d'enfants, la France continue à faire la politique qui était la sienne au temps où elle était la nation la plus nombreuse d'Europe. Il faut changer la démographie, ou changer la politique ». En 1927 dans mon deuxième livre politique Genève ou Moscou, j'élargis mes vues de réalisme politique de la France à l'Europe et de l'Europe au monde. Partisan de la S.DN., je dénonçais la S.D.N.

J'y voyais un sain principe d'union européenne défiguré en vue de l'esprit, en chimère mondiale, un sain principe de fédération déformé en hégémonie hésitante de l'Angleterre et de la France, et surtout je dénonçais Genève comme instrument inerte d'un capitalisme qui élaborait sa propre perte. Je prononçais principalement : « Si le Capitalisme ne réforme pas sa mauvaise administration du monde, il sera remplacé par Moscou. »

En 1930, troisième ouvrage, fort bref, l'Europe contre les patries, où j'insistais sur la difficulté et la nécessité de l'union, de la fédération européenne, et le caractère néfaste, impie de la prochaine guerre.

Jusque là, j'avais été un observateur certes sensible, ému, passionné, mais assez distant. Peu après, de 1934 à 1936, j'en vins à prendre une position de parti, une responsabilité dans l'immédiat. J'ai dès lors persévéré dans mon antique, dans mon constant état d'esprit, avec des armes nouvelles, celles d'une polémique non pas quotidienne, mais je dirais annuelle. Jusqu'en 1932 ou 1934, j'écrivais surtout pour marquer quelque chose qui fut valable, dans les cinq ou dix années à venir.

Dorénavant, acceptant, reconnaissant la pression des événements, j'entrai dans les difficultés, dans les possibilités de l'année. Penser d'une année à l'autre, ce n'est pas encore penser au jour le jour. Et voulant rester toujours historien, je gardai toujours mes muscles, capable de me soulever au-dessus de la vague du moment et de hausser ma tête jusqu'à voir assez loin vers l'horizon.

De là le caractère prophétique de mes articles, de mes essais. Il n'y a dans cette dénomination aucune vanité. Je ne suis pas journaliste, je suis écrivain, écrivant quelquefois dans les journaux, je n'ai d'un journaliste ni les prudences ni les souplesses : je suis donc prophète par force. Car mes idées générales, mes idées d'historien, par habitude, vont au-delà du cours quotidien. De là ce ton péremptoire, sentencieux, qui m'a valu, chez certains, tant d'étonnement, de mécontentement. C'est à prendre ou à laisser. A la longue, j'ai trouvé la méthode plus vivante d'écrire mes livres politiques en marge des journaux que dans l'éloignement d'un cabinet fermé à double tour. Cela a des avantages et des inconvénients.

Je recherche les inconvénients. Je n'oublie jamais le temps de ma jeunesse où j'étais un combattant offert aux blessures et à la mort. J'en garde la salubre nostalgie. Dans une époque où la France et l'Europe sont lancinées de souffrances et de périls de plus en plus horribles, c'est le moindre des devoirs, pour un intellectuel qui veut dans quelque mesure rester un homme, de s'exposer, non pas de biais, mais de plein front à la colère et à la haine.

C'est pourquoi je suis amèrement heureux d'être celui qui, après 1940, a repris les thèmes au goût d'absinthe et de ciguë, de « Mesure de la France », de « Genève ou Moscou », de « L'Europe contre les patries », de « Socialisme fasciste ». Thèmes éminemment déplaisants, désobligeants, choquants, blessants, injurieux.

Le peuple français a été le peuple le plus flatté, le plus trompé par la flatterie depuis cinquante ans. On a entouré ses habitudes, ses errements, de la pire complaisance. On l'a laissé à de vieilles catégories de jugement qui n'ont plus depuis longtemps de raison d'être.

De ces catégories, la principale est celle du mépris des nombres. Les Français ne veulent pas voir que les nombres sont contre la France.

Pourtant, dire que la France n'a que 40 millions d'habitants alors que l'Allemagne en a 80, les Etats-Unis 130, la Russie 190, cela n'est pas nier la France, mais lui montrer la condition à partir de laquelle elle doit relancer toute sa politique.

Ce n'est pas condamner une nation qui n'est qu'une petite partie de l'Europe — d'une Europe qui n'est plus que la petite partie du monde — que de lui montrer que les nationalismes de trois ou quatre nations impériales contraignent terriblement son propre nationalisme.

Quoi qu'il arrive, nous serons englobés dans une fédération, et dans cette fédération nous n'aurons pas la place directrice et dominante. Ce ne sera pas notre peuple qui exercera l'hégémonie, mais un autre, ce sera ou l'Allemagne ou les Etats-Unis ou la Russie.

Je comprends fort bien, toutefois, qu'il soit fort pénible et difficile de se soumettre à cette idée, alors que nous avons en nous le souvenir vivant de la France de Philippe le Bel, de Saint Louis, de Louis XIV et de Napoléon. Et pourtant, hélas, vis à vis des Anglais, nous nous y étions accoutumés en toute inconscience. Et c'est cette inconscience là que beaucoup d'entre nous voudraient retrouver. Moi, je prêche la conscience, la conscience de la maladie, c'est ce qui est le plus détesté du malade. Et pourtant c'est le seul début possible de sa guérison.

Je vois dans la conscience du mal, la naissance du bien, il faut que nous sachions que nous avons perdu la première place et que nous ne la retrouverons de longtemps : c'est notre seule chance de garder une place. Et surtout il faut que nous sachions qu'il ne s'agit plus de la place de telle ou telle nation par rapport à telle autre, mais de la place d'un continent par rapport aux autres.

A quoi bon prétendre à sauver la France, si l'Europe, où est la France, est perdue. Qui peut le plus peu le moins ; qui ne peut pas le plus ne peut pas le moins. Comment mettre à l'abri une chambre dans une maison qui brûle ?

Parler de l'Europe, de l'unité de son salut, ce n'est pas sacrifier à une vaine image géographique. Certes en principe, on peut concevoir une fédération atlantique où un pays riverain comme la France tournerait le dos à l'intérieur du continent et serait orienté vers les autres pays riverains de l'Atlantique. Mais c'est cela qui est une vaine image géographique. Car d'une part on ne peut pas tourner le dos à un continent où il y a quatre-vingt millions d'Allemands, et derrière ces 80 millions d'Allemands, cent quatre-vingt dix millions de Russes prêts à se grossir de quatre-vingt millions de slaves et de Balkaniques ; et d'autre part on ne peut pas attendre aujourd'hui plus qu'hier une garantie et une direction permanente pour aucun pays européen d'un empire Américano-Anglais éminemment excentrique et exotique par rapport à l'Europe, même maritime, et dont les intérêts sont écartelés entre tous les continents : Europe, Asie, Afrique.

C'est ce que semble comprendre à sa manière le général de Gaulle quand, refusant l'hégémonie allemande, il tend aussi à se dérober à l'hégémonie américano-anglaise. Il en cherche une autre. Il médite (semble-t-il) de rejoindre l'hégémonie continentale de la Russie. En tous cas, il repousse comme vaine une hégémonie venant de la mer.

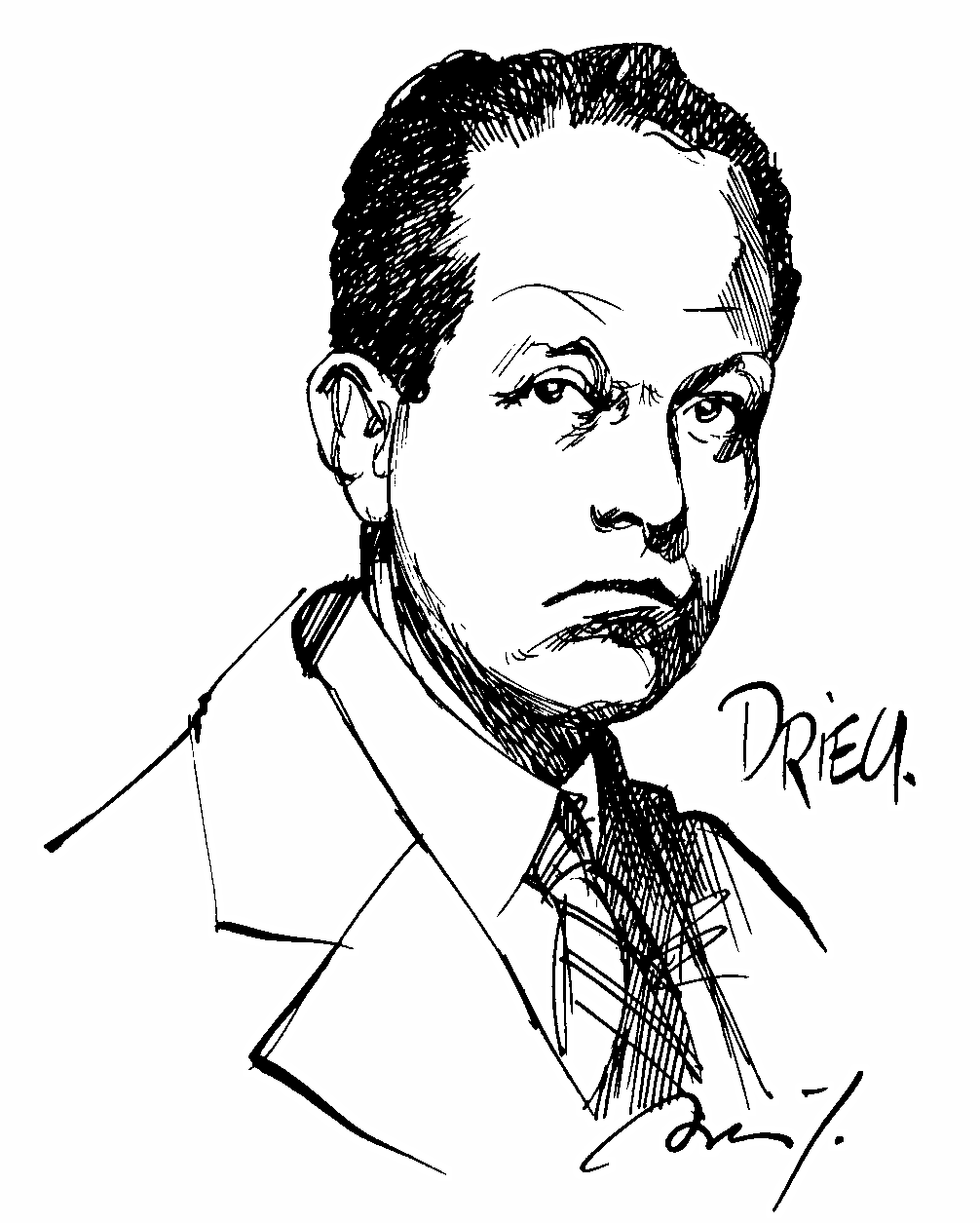

Pierre Drieu La Rochelle

(Révolution Nationale 15 juillet 1944)