Analyse: Markus OSTERRIEDER, Sonnenkreuz und Lebensbaum. Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischer Mitte, Urachhaus, Stuttgart, 1995, 368 p., DM 68, ISBN 3-8251-7031-4.

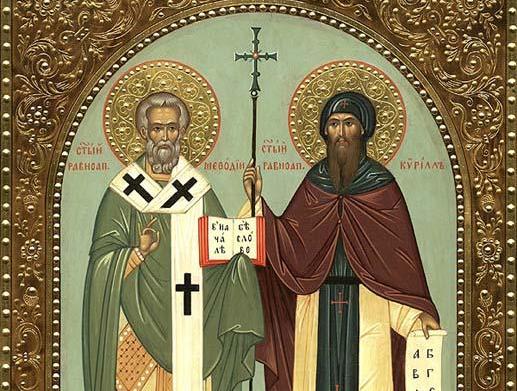

Au IXème siècle, les missions irlando-écossaises, porteuses d’une vision panthéiste, et les missions inspirées par les héritages helléno-persans et byzantins de Cyrille et de Méthode se rencontrent au centre de l’Europe. Peu dogmatiques, ces courants qui n’ont finalement de « chrétien » que le nom, auraient parfaitement pu fusionner et donner à l’Europe une spiritualité plus conforme à ses aspirations profondes.

Le moyen-âge post-mérovingien avait en effet été marqué par une imprégnation religieuse d’origine irlandaise, où, sans heurts, le passé druidique et panthéiste avait accepté en surface un christianisme non autoritaire, mêlant sans acrimonie deux traditions aux origines très différentes. Avec une politique systématique d’immixtion dans les affaires religieuses des peuples européens, avec la théologie augustinienne et les armées des Carolingiens, la Papauté, autoritaire et césarienne, éradiquera tant les acquis de la chrétienté irlando-écossaise que les paganismes résiduaires de Frise et de Saxe et que les fondations de Cyrille et de Méthode en dehors de la sphère byzantine (en Pannonie et en Moravie).

Comment s’est déroulée cette confrontation? Quels en sont les enjeux théologiques?

Pour Markus Osterrieder, l’histoire religieuse de l’Europe commence à la protohistoire par une transition entre le système matriarcal et le système patriarcal. Il l’explique par un retour brutal vers le centre de l’Europe de peuples cavaliers, partis à la conquête des steppes. La vie nomade dans les steppes implique une hiérarchisation patriarcale. De l’Ukraine aux Iles Britanniques, l’adstrat patriarcal va dès lors se superposer au passé matriarcal. La tragédie d’Oreste dans la Grèce antique témoigne du passage aux panthéons patriarcaux, avec l’intervention d’Apollon et de Pallas Athena, déesse masculinisée, en faveur d’Oreste, matricide malgré lui, transgresseur de la loi matriarcale.

Les Druides, formateurs de la jeunesse

Deuxième étape dans l’évolution religieuse de l’Europe d’après Osterrieder : l’impact celtique de la Culture de La Tène. Cet impact n’est pas politique, comme le sera plus tard l’impact romain. Il est spirituel et porté par une caste de prêtres, les Druides. Ceux-ci entretenaient entre eux des relations étroites et suivies et assuraient une formation orale très poussée, réclamant parfois vingt années d’études. Le Druide avait également fonction de former la jeunesse, ce qu’aucune autre culture européenne préhistorique et proto-historique n’a été en mesure d’assurer aussi systématiquement: ni en Grèce, ni à Rome, ni en Germanie.

L’enseignement druidique pour Osterrieder était tourné vers le monde extérieur, vers ce que les Indiens appellent le «Grand Cosmos» et non pas vers la méditation intérieure et l’ascèse. Les druides avaient des connaissances astronomiques (héritées sans doute de la civilisation mégalithique) et étudiaient les rythmes et les choses de la nature.

Pour cette approche celtique, druidique, puis chrétienne selon la tradition irlando-écossaise, toutes les choses de ce monde sont en mouvement perpétuel, y compris le monde des dieux. Pour les Celtes, le mouvement est la force créatrice active qui compénètre tout l’univers, qui transforme et rénove toutes choses. L’essence de l’univers est un mouvement cosmogonique. Les dieux sont des fleuves, provenant d’une source, mais non pas la source elle-même. Ce dynamisme interdit aux Celtes d’enfermer les dieux dans l’enveloppe d’une statue. Diodore de Sicile nous rappelle le rire de Brennus, le chef celte victorieux, qui entre à Delphes et voit les statues des dieux helléniques. Pour lui, comme pour ses congénères, les dieux comme les hommes ne sont jamais achevés, fermés sur eux-mêmes, mais des êtres en devenir permanent, en évolution constante. Il était dès lors incongru de les statufier. L’idée de dieux éternellement pareils à eux-mêmes, l’idée d’un cosmos statique, leur étaient étrangères. Cette vision dynamique se répercute sur la morale: celle-ci ne saurait être codée sur un bien et un mal définis une fois pour toutes, mais elle découle toujours de faits de vie particuliers, qui ont leurs lois propres, soumises à un devenir unique et à des mutations, également particulières.

Padraig, l’apôtre de l’Irlande

En Hibernie (= Irlande), où les aigles de Rome n’ont jamais été plantées, cette vision dynamique de l’univers, calme et sereine, acceptante de tous les faits du monde et de leur logique intérieure, est demeurée intacte. Elle fusionnera avec un christianisme qui y sera importé sans l’intervention de la Papauté romaine. Un chroniqueur gallois, Gildas, affirme même dans une chronique de 1126 que les premiers chrétiens irlandais sont apparus dès la fin du règne de Tibère, c’est-à-dire immédiatement après la mort du Christ. En général, pourtant, la conversion de l’Irlande est attribuée à Patrick (Patraic) (395-459). Mais « l’apôtre des Irlandais » n’aurait pas agi sous l’injonction d’un Pape. Parti d’Irlande à l’âge de 16 ans, enlevé par des pirates, il se serait retrouvé à Auxerre, où il serait entré en contact avec des moines issus du cloître johannite de l’Ile de Lérins (Lerinum), qu’il aurait également visitée. Rien ne prouve une intronisation officielle et canonique de Patrick: au contraire, un texte qu’on lui attribue, rapporte quelques-unes de ses paroles. Il dit: «Moi, Patrick, pécheur, très inculte, je me nomme moi-même évêque. Je suis sûr que ce que je suis, je l’ai reçu de Dieu». Autre indice du caractère personnel de son initiative de convertir l’Irlande: les chroniques ecclésiastiques officielles ne mentionnent pas son nom, comme s’il fallait « l’oublier » (Prospère, Constance, Bède ou Gildas). La tradition populaire, pourtant, a gardé son souvenir très vivant, même dans la diaspora irlandaise aux Etats-Unis. Ensuite, disent les sources, Patrick, seul, de sa propre initiative, aurait « nommé » 450 évêques irlandais, exactement comme un Druide aurait eu 450 étudiants...

En Irlande : la christianisation n’est pas une rupture traumatique

Palladius sera le premier évêque envoyé par Rome en 431 en Irlande, avec pour mission d’éradiquer là-bas la doctrine de Pélasge (Pelagius). Les adeptes de Palladius, c’est-à-dire les adeptes des canons romains, restent très minoritaires et n’exercent aucune influence. Pendant ce temps, le passage du druidisme au monachisme chrétien-irlandais s’opère sans violence ni martyrs. Druides, vates et autres prêtres celtiques deviennent moines et frères chrétiens. Ils se spécialisent dans la rédaction et le recopiage intense de textes, recensant avec bienveillance toutes les coutumes de leurs ancêtres et les mêlant à l’adstrat chrétien. Indice de cette transition dans la douceur: on constate que bon nombre de chrétiens irlandais sont issus de clans comptant dans leurs lignées beaucoup de druides. Le passage au christianisme n’est pas vu comme une rupture traumatisante par les Irlandais, mais comme une simple transformation dans le processus ininterrompu de transformations qui œuvre dans le monde.

Pelage (384-422), dans son œuvre philosophique et théologique, insistait essentiellement sur la « voie individuelle » que devaient emprunter l’homme et le croyant dans sa quête spirituelle. Pour Pélage, l’institution cléricale a moins d’importance. L’idée d’une voie individuelle s’opposait clairement à la doctrine de la prédestination d’Augustin, Père de l’Eglise, ainsi qu’à l’idée d’une nature foncièrement pécheresse de l’homme. A partir de 416, le pelagisme est condamné comme l’hérésie la plus grave dans l’écoumène chrétien. L’hostilité future de Rome à la version irlando-écossaise de la chrétienté s’explique par la proximité entre le pelagisme et la chrétienté celtique, héritière des mystères et des enseignements druidiques. Cette hostilité ira crescendo. Sur le plan intellectuel, un autre philosophe irlandais Jean Scot Erigène (mort en 880), qui enseignait à Laon dans la cour de Charles le Chauve, reprenait le combat celtique pour la « libre volonté », revivifiant le filon pélagien, étouffé par l’augustinisme romain. Dans son œuvre De praedestinatione, il rappelait, très logiquement, que si l’homme avait été créé à l’image de Dieu, comme le proclament les écritures, il ne pouvait en aucune façon être privé de l’attribut divin de la liberté. Dès lors, l’homme avait un rôle central à jouer dans le processus de rédemption au sein de la création, car l’homme est capable, après une ascèse spirituelle, d’arraisonner le monde par sa pensée et par sa volonté. Il est l’officina totius creaturae, « l’atelier de toute la création ». En 1225, le Pape Honoré III ordonne de brûler tous les textes de Jean Scot Erigène. Le filon partant de Pelage pour aboutir à Scot Erigène conteste la nature pécheresse de l’homme et la prédestination et, partant, la pratique de lui imposer de force des doctrines. Pour le pélagisme, il faut convaincre par la parole et par l’action, par la douceur et par l’exemple, en déployant des forces inscrites dans l’intériorité même de l’homme.

La lutte contre le schisme irlandais

Dans ce double contexte d’une chrétienté druidique et du pélagisme, le maître spirituel irlandais Columcille demande que soient construits des sites permanents pour accueillir les moines et les lettrés. L’église irlandaise s’enracine donc dans le monachisme, dans un réseau d’ermites savants prodiguant leur enseignement en toute liberté. L’Irlande, au haut moyen-âge, se couvre ainsi d’un tissu de communautés monacales autonomes, de fraternités de prière (oentu, cotach), de familles monastiques dirigées par un pater ou une mater spiritualis. Ces communautés s’administrent elles-mêmes sans intervention extérieure. Le principal centre spirituel de l’église irlando-écossaise est l’île d’I ou d’Hy (Iona). Cette autonomie et ce principe harmonieux d’autonomie déplaisent à Rome, qui n’hésite pas à armer des « païens » anglo-saxons pour détruire, à partir de 450, la « secte irlandaise » (Scottorum secta). En 556, le Cardinal Baronius dénonce les « schismatiques irlandais ». Pour faire pièce à cette idée d’autonomie et pour établir le principe hiérarchique romain, la Papauté fonde l’archevêché de Canterbury en 596, appelé à contrer la diffusion du « schisme irlandais », puis à le refouler. Lors du Synode de Whitby en 664, les « Romains » parviennent à avancer dangereusement leurs pions et à consolider fortement leurs positions dans les Iles Britanniques. En 1155, le Pape Hadrien IV parachèvera le travail, en bénissant les armées de Henri II Plantagenet parties à la conquête de l’Irlande. Rome annihilait ainsi un monachisme autonome, qui défiait son autorité à l’Ouest, en instrumentalisant un expansionnisme profane et sans scrupules. Les guerres irlandaises ne sont pas terminées, comme nous le montre l’actualité.

Ce souci d’éliminer à l’Ouest le « schismatisme irlandais » allait de pair avec la volonté de contenir la religiosité slave, également de forte facture monastique. Cette religiosité connaissait pour l’essentiel deux formes de monachisme: les koinobites, soit les communautés monacales structurées, et les skites, soit les ermites indépendants, disséminés sur tout le territoire slave. Les skites ne subiront le courroux de l’église russe-orthodoxe qu’à partir des 15ième et 16ième siècles sous Iossif de Volokolamsk. Ce prince moscovite détruit le skitisme libertaire, mais n’y parvient pas entièrement: le peuple continue à se choisir des prêtres indépendants, les starets. Le monachisme slave vient du Proche-Orient, via Byzance et le Mont Athos, via les cloîtres-cavernes de Crimée et de Kiev. Un autre filon monachiste partait également du Proche-Orient pour aboutir à l’Irlande, via l’Afrique du Nord pré-islamique (Alexandrie, Carthage), l’Espagne (Séville, Braga, Lugo), la Gaule méridionale (Lérins, Marseille, Narbonne, Toulouse). La communauté de l’Ile du Lérins commence à fonctionner dès 375. Martin de Tours (325-397) fonde des communautés de moines dans toute la Gaule occidentale. Dans les Iles Britanniques, la première communauté monacale date de 397: c’est le cloître de Ninian à Whithorn en Ecosse occidentale. De là, le monachisme s’implantera en Irlande, pour connaître une étonnante destinée et un rayonnement extraordinaire. Bon nombre de découvertes archéologiques attestent des liens unissant les communautés monacales britanniques aux communautés du Proche-Orient. Les chroniques mentionnent la visite d’Irlandais en Egypte et d’Egyptiens en Irlande, qui n’était pas, à l’époque, une île isolée sur la frange atlantique de l’Europe.

En Gaule franque toutefois, le monachisme de Martin de Tours et les ermites rencontrent une forte résistance de la part des évêques nommés par Rome, qui sentent que ce mouvement échappe totalement à leur contrôle. En 540, Benoît de Nursie exige la codification contraignante de règles monachiques strictes, prélude à la mise au pas de toutes les initiatives autonomes, qu’elles soient communautaires ou individuelles.

La « peregrinatio » des disciples de Colomban

En 590, Colomban (543-615), moine irlandais, débarque sur le continent avec douze disciples. C’est le début de la longue peregrinatio des moines irlandais en Europe du Nord-Ouest. Pour Osterrieder, ce retour amorce une reconquête pacifique et spirituelle de l’ancien espace celtique continental. Les zones, où l’impact des disciples et successeurs de Colomban a été le plus profond et le plus durable, sont la Gaule du Nord et de l’Ouest, l’Alsace et la Lorraine, la Flandre, la Rhénanie, l’Alémanie, la Souabe, la partie de la Franconie baignée par le Main, la Bavière et la Lombardie, soit autant de régions ou l’imprégnation celtique avait été prépondérante avant l’envol de Rome et l’arrivée des Germains.

L’œuvre de Colomban est impressionnante, mais elle n’intimide pas les hiérarchies ecclésiastiques dans leur volonté de barrer la route à l’irlando-scotisme. Sa règle, énoncée à Luxeuil en Franche-Comté, se répand dans toute la zone organisée par les Irlandais. La régente Brunehilde et les évêques gaulois servent d’instruments pour détruire l’œuvre de Colomban. En 610, il est arrêté, on veut le renvoyer en Irlande, mais il s’échappe et se réfugie chez le roi Theudebert à Metz, qui le protège et l’envoie sur les rives du Lac de Constance, pour qu’il poursuive son œuvre plus à l’Est en direction de la Bavière et de la Slovénie, aux frontières du monde slave. Colomban meurt en 615 en Lombardie dans le cloître de Bobbio, qu’il venait de fonder.

La formation dont bénéficiaient les moines irlandais, héritiers des druides, était nécessaire au pouvoir politique et au savoir en général, mais fragilisait et relativisait ipso facto la position de Rome, comme seule détentrice de la « vérité révélée », ce qui est inacceptable pour la Papauté, non pas en tant qu’instance spirituelle mais en tant que pouvoir temporel. Exemple: le moine irlandais Dicuil est le principal astronome d’Europe et le premier rédacteur d’un traité de géographie en 825; il répand un savoir utile et pratique à l’exercice profane du pouvoir, mais porte ombrage à la rhétorique manipulatrice qui se dissimule derrière la « foi ». L’évêque irlandais de Salzbourg, Virgil (Fergil), sait que la terre est ronde. Ce qui le fera accuser d’hérésie, 800 ans avant Galilée.

L’idée de « quête »

Le conflit opposant l’Irlande à Rome est le conflit entre la tradition « pétrinienne » (et augustinienne) et la tradition johannite (fusionnée avec le druidisme christianisé, via la communauté de l’Ile du Lérins et l’œuvre de Patrick). Le filon druidique-celtique-irlandais-johannite-monachique repose sur l’idée de « quête », impliquant un grand courage personnel, une présence d’esprit constante, l’esprit de décision, l’action et la voie personnelles, la responsabilité individuelle. Ce qui est essentiel dans cette vision, c’est le « dépassement héroïque de soi ». Ce qui exclut toute voie strictement intellectuelle, toute spéculation en vase clos, à l’abri des tumultes du monde. L’action, la « quête » se déroule dans le monde.

Valeur essentielle en Europe... que Tertullien (155-222) avait dénoncée dans sa théologie. Tertullien interprète à sa façon la parole du Christ (« Cherchez et vous trouverez; frappez à la porte et on vous ouvrira »). Pour Tertullien, l’homme doit chercher et trouver l’Eglise, la vraie foi et puis arrêter sa quête. Pour le reste, Tertullien lance une malédiction contre « l’homme qui cherche où il ne doit pas chercher, qui cherche où il n’y a rien à trouver » et contre « l’homme qui ne cesse de frapper à la porte et auquel nous n’ouvrirons jamais ». C’est la condamnation théologienne la plus nette de toute quête intellectuelle personnelle et autonome. L’église irlandaise, elle, avait interprété la parole du Christ dans un sens ouvert, éducatif, prospectif.

Boniface contre l’œuvre de Colomban

Par la conquête progressive de la Germanie par les communautés monacales de référence irlandaise, la tradition césarienne de la Rome décadente, post-républicaine (qui est un autre modèle fondateur de la culture européenne) se trouve fortement ébranlée. Rome doit répondre pour survivre. L’instrument de sa riposte sera le prêtre anglais Boniface (Wynfreth, Winfrid), formé à Canterbury, bastion de Rome dans les Iles Britanniques, sous la houlette d’Aldhelmus, Abbé de Malmesbury et évêque de Sherbourne, mort en 709.

En 718, Boniface quitte l’Angleterre, se rend à Rome où il rencontre le Pape Grégoire II qui lui donne ses ordres de mission: reconquérir la Germanie avec l’aide des princes francs. Boniface devait instaurer en Germanie une église fortement charpentée et structurée, ne laissant rien au libre arbitre des croyants, et éradiquer le travail des missions irlando-écossaises, en même temps que les résidus de paganisme. Ensuite, il devait imposer des prêtres ordonnés selon le rite romain et évincer, si possible, tous les autres. Boniface assumera sa mission en Thuringe et en Bavière. En 742, lors du Concilium Germaniae, Boniface, désormais chef de l’église d’Austrasie avec l’appui du roi franc Carloman, annonce qu’il va rétablir la loi de Dieu et de l’église et protéger le peuple chrétien de l’influence des « faux prêtres ». Ses pérégrinations le mèneront à fonder les principaux évêchés allemands. Il deviendra lui-même archevêque de Mayence, avant d’être tué en 754 par des Frisons, qui entendaient fermement rester fidèles aux traditions de leurs ancêtres.

Après la mort de Boniface, la Bavière devient le centre de l’opposition anti-carolingienne, sous l’impulsion du Duc Odilon (736 ou 737-748). Toutes les marches de l’Empire donnent asile aux contestataires (Aquitaine, Saxe, Alémanie, Bavière et peuples slaves). Le successeur d’Odilon, le Duc Tassilo III (748-788/794), poursuit la politique de son père. Le centre spirituel de cette opposition est Salzbourg, d’où partent des missions irlandaises vers les pays slaves. L’évêque de Salzbourg est un Irlandais, Virgil ou Fergil (710-784), formé à Iona. Très tôt, la Papauté et le pouvoir carolingien tonnent contre « l’hérésie » salzbourgeoise, parce que Virgil, bon astronome et géographe, défend la « doctrine des antipodes », impliquant la sphéricité de la Terre, dont le Pape apprend l’existence avec une horreur qu’il communique dans une lettre à Boniface, la qualifiant de doctrina perversa. Après la mort de Virgil, son successeur, désigné par Rome, fait construire un mur sur sa tombe, pour qu’on « l’oublie », pour qu’aucune ferveur populaire ne puisse perpétuer son souvenir, en organisant des pèlerinages sur sa sépulture. Dès 798, les ouvrages de Virgil sont retirés de la bibliothèque de Salzbourg.

La hargne à l’encontre de « l’hérésie salzbourgeoise » s’explique pour des raisons géopolitiques. Envoyant sans cesse des missions en pays slave, Virgil était tout simplement en train de souder les deux parties de l’Europe, vivifiées par un monachisme spirituel et fécond, et d’isoler Rome. La réaction carolingienne ne tardera pas: la Karantanie (Carinthie et Slovénie) et la Pannonie (Hongrie) ne seront pas évangélisées par la douceur mais par l’épée et la coercition, après que les princes karantaniens et panonniens aient appelé l’empereur franc, protecteur de la Papauté, à l’aide contre les Avars. Les Francs et la Papauté installent un barrage non seulement contre les incursions des peuples de la steppe mais aussi contre les missions de Cyrille et de Méthode, contre l’influence grecque-byzantine, puis, nous le verrons, contre le complexe spirituel pontique, influencé par l’Iran.

Les missions slaves de Bregenz

Si les moines celtiques et les missionnaires byzantins véhiculaient un monachisme autonome, échappant à toute tutelle de type romain-pétrinien, la steppe véhiculait, elle aussi, une religiosité incompatible avec le césaro-papisme. C’est dans l’espace régi par cette religiosité rétive aux dogmes limitants issus de Tertullien et d’Augustin, que vont se déployer les missions en pays slave, à partir de Salzbourg. En 612 déjà, Colomban décide de lancer des missions chez les Slaves, au départ de Bregenz (Brigantia). Le problème pratique majeur de ces missions, c’était que les Slaves, qui n’avaient jamais connu la domination romaine, ignoraient le latin et le grec. La langue vernaculaire s’imposait. La Karantanie (Carinthie + Slovénie actuelles) était sous la menace des nomades de la steppe, et, pour s’aligner sur l’Europe christianisée, seule capable de la défendre, elle devait adopter rapidement le christianisme, ce qui n’était possible que par des missions en langue slave.

En Moravie, plaque tournante géopolitique en Europe centrale, les princes optent également pour le christianisme, que leur apportent les missionnaires de Passau, d’obédience franque et romaine. Si les voies fluviales de la Bohème mènent, via l’Elbe, à la Mer du Nord, les voies fluviales de la Moravie mènent au Danube et à la Mer Noire. La Moravie a donc été le point de rencontre entre la religion légalitaire romaine-franque, la spiritualité irlando-celtique et les courants divers venus de la zone pontique, en remontant le Danube, voie fluviale du centre de l’Europe.

Konstantin-Kyrillos

A cette triple influence, s’ajoutera, deux siècles après Colomban, celle de Konstantin-Kyrillos, né en 826 à Salonique, d’une mère macédonienne ou bulgare, qui s’exprimait en langue slave. Par le lait de sa mère, Konstantin-Kyrillos apprend à parler slave et constate, adulte, qu’il y a peu de différences, à l’époque, entre les divers idiomes de ce groupe linguistique.

Kyrillos forge une langue et un alphabet « glagolitiques » (que l’on utilise parfois encore en Croatie) qui correspond parfaitement à la phonétique particulière des langues slaves. Précisons qu’il ne s’agit pas de l’actuel alphabet « cyrillique », utilisé par les Ukrainiens, les Biélorusses, les Russes, les Serbes et les Bulgares: cet alphabet est grosso modo un alphabet grec, auquel on a ajouté quelques lettres, exprimant des consonnes ou des voyelles spécifiquement slaves.

Le christianisme de Kyrillos s’étoffe d’un triple apport philosophique et théologique, écrit Osterrieder. Il repose:

a) Sur un culte de la « sophia », une sagesse personnifiée sous les traits d’une belle jeune femme dans le culte orthodoxe de Sainte-Sophie (Haghia Sophia).

b) Sur une « gnose ».

c) Sur une interprétation du mystère de la Pentecôte, où, après réception de la grâce, le croyant voit son individualité renforcée et acquiert force et liberté.

Le séjour de Kyrillos en Crimée

Cette synthèse originale, Kyrillos l’a forgée au cours de ses multiples pérégrinations. Diplomate au service de Byzance, il est envoyé en ambassadeur chez les Khazars pour négocier leur alliance contre l’Islam qui risque de contourner le territoire byzantin par le Nord en empruntant, en sens contraire, le chemin des Scythes. Kyrillos séjourne en Crimée: il y visite les communautés grecques et les monastères troglodytes, où sont conservés quantité de manuscrits. A cette époque, la Crimée reçoit une double influence: celle du Nord varègue-scandinave et celle de l’Iran, via la Géorgie et les peuples de cavaliers de la steppe. La Crimée fait ainsi la synthèse entre les influences varègues venues par les grands fleuves russes, byzantines venues par la Mer Noire et irano-scythes venues par l’intermédiaire des peuples cavaliers. La sphère pontique, pour Osterrieder, est le site d’une formidable synthèse d’éléments divers et est le produit d’une alchimie ethnogénétique particulière, où l’Iran apporte son mazdéisme et son zoroastrisme, le continent euro-sibérien le chamanisme des peuples finnois et centre-asiatiques et la religiosité autochtone, un culte de la Terre-Mère.

Osterrieder nous signale que le culte de la Magna Mater, représenté par une mère allaitant son enfant nouveau-né, était très présent dans ce territoire de l’Ukraine et de la Crimée. Ce culte est passé dans les cultes mariaux du christianisme et a fusionné en terre russe avec le culte nordique-païen de la déesse Nerthus. Dans la tradition orthodoxe russe, Saint-Dimitri (= « Celui qui est né de Déméter ») est le saint patron des Slaves.

Mystères pontiques et traditions militaires

Pour Osterrieder, les résidus du culte de Mithra se retrouvent dans celui, christianisé, de Saint-Georges. Dans les pays slaves, Georges a hérité des attributions de Mithra. Il est en effet le protecteur de la Communauté (mir) et le garant de la paix (également « mir »). Toute communauté doit vivre en paix sous la protection de Saint-Georges, avatar de Mithra ou héritier de bon nombre de ses attributions. Saint-Georges est le protecteur de la pravda, de la juste voie qui assure la paix et l’harmonie. Il est particulièrement vénéré par les communautés paysannes.

Les « mystères pontiques » sont les dépositaires de traditions militaires et chevaleresques, dont les éléments orientaux sont:

a) la formation que reçoivent les kschatriyas indiens, rassemblés dans un ordre guerrier à dimensions initiatiques.

b) Les traditions des cavaliers persans, dont les techniques innovantes ont été particulièrement appréciées des Romains, notamment celle qui consistait à carapaçonner les hommes et les chevaux. Les Romains recrutaient pour leur propre cavalerie des « cataphractaires » sarmates, cavaliers en armure.

c) Ces traditions issues des Scythes ont transitées par l’Arménie et la Géorgie où elles ont été empruntées par les Celtes et les Goths.

Ces traditions de chevalerie scythes et persanes ont eu un impact direct sur la chevalerie médiévale européenne. Celle-ci dérive évidemment d’autres sources occidentales:

La première source: les rites et l’esprit de l’accession du jeune Germain au statut de guerrier. Le jeune homme reçoit solennellement un bouclier, une framée et, plus tard, sous l’influence de Rome, une épée. L’épée a d’abord été plus symbolique qu’utile; à elle s’est attachée une dimension sacrée.

« Equites » romains et « hippeis » grecs

La deuxième source: les equites romains ne représentaient au départ qu’une fonction sociale, impliquant des droits d’ordre censitaire et indiquant la fortune. Cette fonction sociale et militaire s’est renforcée par l’acquisition d’un certain nombre de techniques et par l’influence des Celtes et des Goths, qui apportent dans les légions les armures, les selles et les étriers. Par l’influence perse et scythe sur les Goths, l’initiation et le sens du service s’installent dans l’empire romain.

La troisième source: Les hippeis grecs bénéficient également de l’influence scythe. Rappelons-nous que les cavaliers et les archers grecs étaient souvent d’origine scythe-pontique. Dans cet espace pontique, la nécessité de la maîtrise de la steppe a conduit les peuples cavaliers à élaborer des selles (d’abord en feutre, ensuite en cuir) facilitant la monture sur longues distances, ensuite des étriers, puis, par influence celtique, les éperons.

A l’apogée de la Perse, les chevaliers développent une éthique guerrière du service reposant sur la trilogie des « pensées pures », « paroles pures » et « actions pures » (humata, hukhata, huvarshta). Mais cette pureté ne dérive pas d’un refus du réel. Pour cette chevalerie persane, le « pensée pure » se manifeste dans le concret, par exemple, dans la concentration mentale dans le tir à l’arc et l’équitation. La « pensée pure » exclut l’erreur, postule la rigueur dans le geste. La « parole pure » implique le refus du mensonge et l’expression claire. « L’action pure » se retrouve dans la maîtrise complète du cheval, dans la fusion homme-cheval, qui culmine dans le mythe des centaures. Cette trilogie de pureté conduit le chevalier à méditer le contrôle opéré par l’âme sur le corps et les passions. La formation des jeunes chevaliers se déroulait de 5 à 24 ans. Ils acquéraient des disciplines comme le tir à l’arc, le lancement du javelot, l’équitation et l’expression de la vérité (« dire la vérité »). Les sources de cette formation tout à la fois militaire et spirituelle dérivent du zoroastrisme, dualisme issu des cosmogonies avestiques indo-européennes. La formation des kshatriyas indiens y est apparentée.

La chevalerie persane développe ainsi un code d’honneur, que mentionnent les chroniques évoquant ses victoires successives sur les Romains à partir de 53 av. J. C.

Les origines perses de la chevalerie médiévale

Si les troupes grecques-macédoniennes d’Alexandre se sont « persifiées » au Moyen-Orient, les légions romaines s’y sont « mithraïcisées » et les chevaliers francs (la militia carolingienne) s’y sont « orientalisés », c’est-à-dire « persifiés ». Face à eux, les guerriers musulmans « s’iranisèrent/se persifièrent » également à la même époque, créant cette cavalerie au service de la foi et des hommes, la fotowwat. D’où les traces dans la littérature épique médiévale d’amitiés réciproques entre chevaliers allemands et musulmans-iraniens (Parzifal et Feirefiz). D’où les guerres chevaleresques, notamment entre Frédéric II de Hohenstaufen et Saladin.

Contrairement à ce que l’on croit généralement, la « religion légalitaire » s’est montrée hostile à la chevalerie. Elle a voulu en faire un instrument à son service. Elle a contesté son indépendance commensale et militaire. Cette hostilité s’est tournée essentiellement contre les Chevaliers du Temple, mais aussi contre les Hospitaliers (non persécutés parce qu’ils étaient trop présents en Méditerranée et avaient été vainqueurs à Rhodes). Dans la lutte de l’Eglise contre les Cathares, les Hospitaliers avaient défendu ces derniers.

Chevalerie et « religion légalitaire »

A l’Est, Léon et Mélier d’Arménie règnent sur un pays chrétien zoroastrisé, iranisé. Les Arméniens possèdent une chevalerie, placée sous le patronage de Saint-Michel, avatar chrétien d’un archange persan. Le modèle de la chevalerie arménienne exercera une influence indubitable sur les croisés francs, suscitant la méfiance de la papauté. L’Eglise est ensuite hostile aux fêtes (solsticiales) du « feu sacré » de la Saint-Jean, remise à l’honneur par les chevaliers. La chevalerie, d’après Du Breuil, dérive son christianisme de l’héritage des Esséniens et de l’Evangile de Jean, s’opposant à la « religion légalitaire » du pharisaïsme dans le cadre juif et du pétrinisme dans le cadre chrétien. Les grands ordres de chevalerie ne rendent pas de culte au Christ en Croix, mais vénèrent plutôt un « Pantotor » à l’instar des Orthodoxes. Les tribunaux ecclésiastiques reprocheront aux Templiers d’adorer le « Baphomet », représentation médiévale de l’androgyne primitif.

Charles-Quint, contraint par des impératifs géopolitiques, reconnaît qu’à Malte l’O.S.J. est indépendant du Pape. L’O.S.J. est également présent en Russie en dépit du clivage catholicisme/orthodoxie, au-delà de la césure entre Rome et Byzance. L’O.S.J. semblait vouloir défendre un principe « pan-chrétien », avant sa destruction en 1917. En Russie, l’O.S.J. disposait d’une école militaire, qu’on peut sans doute décrire comme le dernier avatar de la tradition scythe-persane. Du Breuil rêve de redonner son indépendance à la chevalerie européenne, et critique les ordres résiduaires qui sont encore en place mais ne représentent finalement plus grand chose de la tradition. Il veut les dégager de la « religion légalitaire».

En conclusion, Osterrieder pense que si l’on avait pu fusionner et souder géographiquement panthéisme celtique et mystères pontiques, puis les fondre avec l’œuvre de Cyrille, avec sa définition de la sophia, de la gnosis et avec son mythe très particulier de la Pentecôte, le développement de la pensée européenne aurait été plus harmonieux. Elle aurait pu résister à la folie du pouvoir pour le pouvoir, à la volonté maniaque de tout contrôler, au vœu de juguler la pensée parce qu’elle est toujours trop impertinente pour les légalitaires. Effectivement, elle dissout les certitudes.

Robert STEUCKERS

Bibliographie complémentaire:

- Sylvia & Paul F. BOTHEROYD, Lexikon der Keltischen Mythologie, Eugen Diederichs Verlag, München,1992.

- Ian BRADLEY, Der Keltische Weg, Knecht, Frankfurt am Main, 1993.

- Peter CHERICI, Celtic Sexuality. Power, Paradigms and Passion, Duckworth, London, 1994.

- Paul DU BREUIL, La chevalerie et l’Orient, Guy Trédaniel Editeur, Paris, 1990.

- Dr. F. C. J. LOS, De OudIerse Kerk. Ondergang en opstanding van het Keltendom, Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist, 1975.

-Prínséas NI CHATHAIN & Michael RICHTER (Hrsg.), Irland und die Christenheit/Ireland and Christendom, Bibelstudien und Mission/The Bible and the Missions, Klett-Cotta, Stuttgart, 1987. Dans ce volume collectif, se référer à: Heinz DOPSCH, «Die Salzburger Slawenmission im 8./9. Jahrhundert und der Anteil der Iren»; J. N. HILLGARTH, «Modes of evangelization of Western Europe in the seventh century»; Herwig WOLFRAM, «Virgil of St. Peter’s at Salzburg»; Ian WOOD, «Pagans and Holy Men, 600-800».

Université d’été de «Synergies Européennes », 1998, et des «Oiseaux Migrateurs», Normandie, 1998