Comment l'Algérie instrumentalise l'islam de France pour soutenir Macron

- Détails

- Catégorie : Islam

Le 19 avril 2022, Christophe Castaner, Bernard Laporte, Karim Zeribi, Francis Spziner, Jean-Pierre Elkabbach ou encore l'association Musulmans de France ont participé à un "iftar républicain" de soutien à la candidature d’Emmanuel Macron organisée par la Grande Mosquée de Paris. Une soirée commanditée par le pouvoir algérien.

Réseaux mondiaux américains

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Nous sommes désormais habitués à associer le mot « réseautage » aux médias sociaux sur Internet. Cependant, même le réseautage social est un phénomène plus large que les applications Internet. Avant tout, il s'agit de l'interaction sociale entre différents groupes de population.

La recherche sur la politique des réseaux serait apparue pour la première fois en 1950, en relation avec l'interaction de certains groupes d'intérêt avec le gouvernement américain. Au départ, ces politiques étaient associées à des groupes relativement petits et stables d'acteurs corporatifs immergés dans des interactions régulières autour d'un ensemble de règles et de lois dans un secteur particulier.

Hugo Pratt, l'aventure racontée avec une simple ligne

- Détails

- Catégorie : CULTURE ENRACINEE

Rome, 20 août - Selon un aphorisme bouddhiste, les mots « ont le pouvoir de détruire et de créer ». Dans la philosophie grecque, cependant, le terme logos peut prendre une double signification. Le mot, précisément, et la pensée. De la même expression hellénique - et de l'anglais type, c'est-à-dire lettre - vient le logotype, qui dans le langage moderne indique les signes graphiques particuliers d'une réalité donnée. Ce que nous appelons communément un logo. Les idiomes et les chiffres, aussi différents soient-ils, sont - comme nous l'avons vu - unis. Également pour Hugo Pratt, le romancier qui concevait ses histoires en les racontant avec une simple ligne. « En littérature, ce qui me touche le plus, c'est la poésie car elle est synthétique, elle procède par images. Quand je lis, je vois les images, je les perçois à un niveau épidermique. Derrière la poésie se cache une profondeur que je perçois immédiatement et, comme en poésie, la bande dessinée est un monde d'images, on est obligé de combiner deux codes et, par conséquent, deux mondes. Un univers immédiat par l'image et un monde médiatisé par le mot », a déclaré le père de Corto Maltese dans une interview de 1989.

Lire la suite : Hugo Pratt, l'aventure racontée avec une simple ligne

La fin de la République de Weimar dans les mémoires de Hjalmar Schacht

- Détails

- Catégorie : HISTOIRE

L'auteur de l'essai a été président de la Banque centrale d'Allemagne de 1924 à 1930 pendant la République de Weimar et, avec Hitler au pouvoir, de 1933 à 1939, année au cours de laquelle il a été relevé de ses fonctions par le Führer lui-même

Lire la suite : La fin de la République de Weimar dans les mémoires de Hjalmar Schacht

L'Idiot International. Sur l'utilité du non-conformisme

- Détails

- Catégorie : CULTURE ENRACINEE

Non, je ne suis pas Charlie. Je l'admets volontiers. Pour moi, Charlie Hebdo était et est encore trop un produit du Mai 68 éculé qui ressasse sans cesse les mêmes clichés. La satire est une forme d'art et le non-conformisme une attitude face à la vie. Il est même typique de notre époque qu'un tel magazine devienne le porte-drapeau de la liberté d'expression. Cependant, dans la période 1989-1994, la France a eu un véritable journal non-conformiste : L'Idiot International (1).

Lire la suite : L'Idiot International. Sur l'utilité du non-conformisme

Sur la piste de Douguine, un sombre génie ou le philosophe qui a inspiré Poutine ?

- Détails

- Catégorie : Décryptage

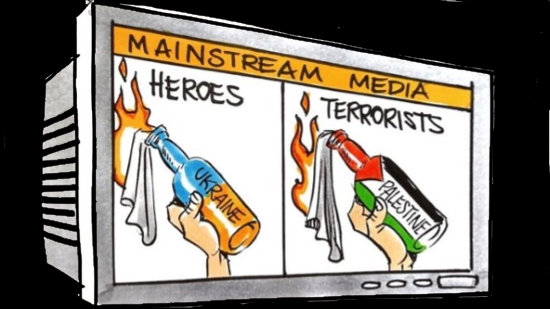

Comment les médias grand public ont élevé un professeur d'université au rang de philosophe du régime de Poutine, le transformant en son Raspoutine personnel.

Lire la suite : Sur la piste de Douguine, un sombre génie ou le philosophe qui a inspiré Poutine ?

- HOMMAGE A PIERRE SIDOS-2022.

- Vient de paraître : L’univers mental des germains – Jan de Vries Ed. A.C.E. (18,00€)

- Dépasser la fatalité spenglerienne par la conquête spatiale

- La liberté d'expression...seulement quand ça les arrange - Idriss Aberkane

- Ethnos, peuple, nation comme catégories ethno-sociologiques

- L'Allemagne des corps francs

- Tous sous le parapluie de l'OTAN, exposés au déluge universel

- Esclaves blancs chrétiens maîtres musulmans - 1000 ans de traite humaine islamique. (Vidéo complète)

- Adieu à Daria Dugina à Ostankino - l'allocution de son père

- Les climato-menteurs du Giec démasqués

Page 641 sur 1022