L'ingérence américaine et la haine historique de la Russie

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Le réalisateur Oliver Stone se demande sur Facebook « si les États-Unis préparent le terrain pour une explosion nucléaire de faible puissance quelque part dans le Donbass qui tuerait des milliers d'Ukrainiens ».

Une opération sous faux drapeau aussi choquante est possible, car les médias occidentaux, attelés à la guerre de l'information, ont déjà entraîné de nombreuses personnes à n'imaginer que le pire de la Russie. Le bouc émissaire a déjà été choisi à l'avance, Poutine, que l'on a traité de fou, sans tenir compte de qui pourrait réellement mener une attaque aussi tragique.

Lire la suite : L'ingérence américaine et la haine historique de la Russie

La politique américaine de confiscation

- Détails

- Catégorie : ECONOMIE

Le 28 avril, le président américain Joe Biden a appelé le Congrès à adopter une nouvelle législation sur la confiscation des actifs russes. Les propositions présidentielles ont été préalablement élaborées au niveau des principales agences responsables des sanctions: le Trésor (sanctions financières), le Département d'État (responsable des sanctions en matière de visas et des aspects politiques des mesures restrictives), le Département du commerce (contrôle des exportations) et le Département de la justice (qui poursuit les contrevenants aux régimes de sanctions).

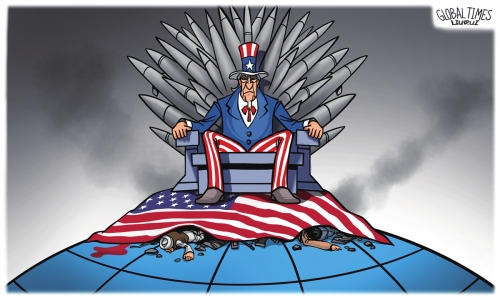

Qui gouvernera le système mondial de demain?

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Pour quel type d'ordre? Et dans quelle perspective globale?

L'ordre européen de l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest a pris fin le 24 février 2022 avec l'ouverture des hostilités en Ukraine et le principe de légitimité de cet ordre s'est effondré avec les élections du Parlement européen du mois de mai 2019, avec l'affrontement radical entre souverainistes et globalistes, quant au primat du régime politique qui fonde la souveraineté de la loi nationale ou supranationale.

Lire la suite : Qui gouvernera le système mondial de demain?

L’intime en place publique par Georges FELTIN-TRACOL

- Détails

- Catégorie : Démontage

Malgré sa défaite de 2 112 voix à la primaire des Verts et par ses affirmations péremptoires, Sandrine Rousseau est la grande révélation de la pré-campagne présidentielle de cette année. Les propos de cette universitaire en économie (aïe, aïe, aïe !) s’intercalent entre la petite phrase humoristique involontaire et la sottise conceptuelle.

Lire la suite : L’intime en place publique par Georges FELTIN-TRACOL

Aux origines de la culture européenne: le chamanisme préhistorique

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

Puisque, historiquement et géographiquement, le chamanisme - compris comme le dispositif de fonctionnement social et culturel d'une communauté - est attesté et reconnu dans certaines régions, nous sommes amenés à croire, à tort, qu'il est né et s'est développé exclusivement dans ces lieux. D'un point de vue cognitif et évolutif, au contraire, comme le montrent les études les plus récentes, il s'agit d'un phénomène qui est interprété à juste titre comme pertinent pour toute l'histoire de l'Homo Sapiens, c'est-à-dire comme présent dans toutes les civilisations qui se sont développées depuis le Paléolithique supérieur. Le problème est plutôt de reconnaître ses traces de manière systématique, en commençant par l'analyse de phénomènes qui sont souvent négligés dans la recherche anthropologique. Parmi ceux-ci, les preuves linguistiques présentes dans nos langues, et en particulier dans nos dialectes, sont d'une importance extraordinaire.

Lire la suite : Aux origines de la culture européenne: le chamanisme préhistorique

L'Europe et/ou l'Occident - L'Europe contre l'Occident

- Détails

- Catégorie : Décryptage

La crise russo-ukrainienne, que nous vivons actuellement, a eu parmi ses effets les plus délétères sur le plan conceptuel - outre le caractère tragique des destructions et des victimes - celui de pousser de nombreux Européens vers des choix opposés et polarisants: pour certains, l'Atlantique semble s'être réduit à un filet d'eau, tandis que la ligne séparant la Fédération de Russie des pays anciennement membres de l'URSS ou liés au Pacte de Varsovie, mais qui ont rejoint l'UE et donc automatiquement l'alliance de l'OTAN, s'est transformée en un mur infranchissable, immense et très haut. Certains Européens, qui se revendiquent « atlantistes », semblent même avoir mis de côté des auto-qualifications telles que celles de « souverainistes » ou de « patriotes » (termes impropres de toute façon, étant donné leur asservissement à l'OTAN, qui les subordonne à la volonté du haut commandement américain et à celle de Washington) et se qualifient fièrement et résolument « d'Occidentaux ».

A cette idéologie, que l'on pourrait définir très grossièrement comme « atlantiste » et « occidentaliste », s'oppose une autre, très minoritaire mais plus solidement structurée d'un point de vue géo-historique et géo-anthropologique, qui se définit sciemment depuis quelque temps comme « eurasiste » et qui vise à la valorisation culturelle et politique - mais pas, ou pas encore, institutionnelle - de l'unité du macro-continent compris entre la péninsule ibérique et les îles britanniques à l'ouest et la Chine à l'est.

Lire la suite : L'Europe et/ou l'Occident - L'Europe contre l'Occident

21 mai 2013 : acte ultime de Dominique Venner

- Détails

- Catégorie : Dominique Venner

Avant de se donner la mort, le mardi 21 mai 2013 à 16 heures, devant l’autel de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, l’écrivain et historien Dominique Venner a fait parvenir une lettre d’explication à ses amis.

Lire la suite : 21 mai 2013 : acte ultime de Dominique Venner

- Empire et praxis

- Les 5 raisons qui expliquent l’addiction de Washington pour la guerre

- L'Empire romain expliqué par le sesterce

- Entretien : PIERO SAN GIORGIO EST-IL ENCORE SURVIVALISTE ? (pas tout à fait...)

- Une nouvelle guerre se prépare pour l’après défaite face à la Russie par Thierry Meyssan

- Baldrs Draumar - Hadagrims fertriet - Fan Fryslans Ferline

- L'arnaque des cartouches d'imprimantes

- Géopolitique de l’inflation - Le Dessous des cartes - L’Essentiel

- "Celtes - Un millénaire d'images" - L'art celtique en questions

- Coup d’État furtif de l’OMS pour dicter le programme de santé mondial de Gates et Big Pharma

Page 647 sur 993