La fin de la République de Weimar dans les mémoires de Hjalmar Schacht

- Détails

- Catégorie : HISTOIRE

L'auteur de l'essai a été président de la Banque centrale d'Allemagne de 1924 à 1930 pendant la République de Weimar et, avec Hitler au pouvoir, de 1933 à 1939, année au cours de laquelle il a été relevé de ses fonctions par le Führer lui-même

Lire la suite : La fin de la République de Weimar dans les mémoires de Hjalmar Schacht

L'Idiot International. Sur l'utilité du non-conformisme

- Détails

- Catégorie : CULTURE ENRACINEE

Non, je ne suis pas Charlie. Je l'admets volontiers. Pour moi, Charlie Hebdo était et est encore trop un produit du Mai 68 éculé qui ressasse sans cesse les mêmes clichés. La satire est une forme d'art et le non-conformisme une attitude face à la vie. Il est même typique de notre époque qu'un tel magazine devienne le porte-drapeau de la liberté d'expression. Cependant, dans la période 1989-1994, la France a eu un véritable journal non-conformiste : L'Idiot International (1).

Lire la suite : L'Idiot International. Sur l'utilité du non-conformisme

Sur la piste de Douguine, un sombre génie ou le philosophe qui a inspiré Poutine ?

- Détails

- Catégorie : Décryptage

Comment les médias grand public ont élevé un professeur d'université au rang de philosophe du régime de Poutine, le transformant en son Raspoutine personnel.

Lire la suite : Sur la piste de Douguine, un sombre génie ou le philosophe qui a inspiré Poutine ?

Vient de paraître : L’univers mental des germains – Jan de Vries Ed. A.C.E. (18,00€)

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

Nous possédons de multiples témoignages épars sur les peuples germaniques qui ont parcouru l’Europe à travers les âges. Mais que savons-nous des Germains ? Pouvons-nous parler de l’unité d’un caractère germanique, reconstituer l’image d’un individu et de sa mentalité, c’est-à-dire nous représenter à la fois sa vision du monde, sa psychologie et son esthétique ?

Lire la suite : Vient de paraître : L’univers mental des germains – Jan de Vries Ed. A.C.E. (18,00€)

Dépasser la fatalité spenglerienne par la conquête spatiale

- Détails

- Catégorie : PHILOSOPHIE

On a coutume de dire, surtout quand on est réactionnaire, « avant c’était mieux » ! Il est vrai que pour les plus jeunes, tel l’auteur de ces lignes, il est facile de regarder vers le passé – disons les années 50 et 60 aux USA ou en Europe Occidentale – et se dire que le respect de la famille, le respect des plus vieux, l’étiquette, la paix sociale, la faible criminalité (en Europe surtout, moins aux USA), le plein emploi, la musique et surtout, surtout, l’optimisme quant au futur, font rêver… Quand nous pensons à la société actuelle, on ne peut en effet que rêver de ce passé… En regardant de plus près, nous pourrions même dire que nous vivons, selon les mots du penseur allemand de la Révolution Conservatrice, Oswald Spengler, le déclin de notre Civilisation Euro-Occidentale. Et ce déclin s’accélère…

Lire la suite : Dépasser la fatalité spenglerienne par la conquête spatiale

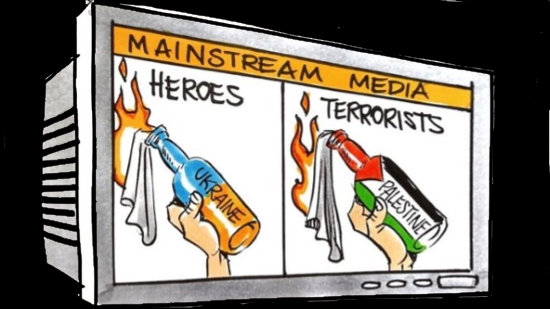

La liberté d'expression...seulement quand ça les arrange - Idriss Aberkane

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

Ethnos, peuple, nation comme catégories ethno-sociologiques

- Détails

- Catégorie : ETHNOPOLITIQUE

par l'équipe de Katehon.com

Ethnos, peuple, nation : les parallèles entre la Russie et l'Allemagne

Le problème de l'utilisation des termes « ethnos », « nation » et « peuple » est extrêmement compliqué, car historiquement, ils ont été utilisés soit comme synonymes, soit comme antonymes, soit comme sous-catégories les uns des autres, et dans les configurations les plus inattendues. Et il n'est même pas question du « Saint Empire romain germanique de la nation allemande », ou des « nations » dans l'Europe médiévale. En Transylvanie, par exemple, seuls les Hongrois, les sécessionnistes et les Allemands étaient inclus en tant que « nations » ; les Roumains orthodoxes n'étaient pas inclus dans le statut de « nation ». Dans le Commonwealth polono-lituanien, l'expression Gente Ruthenus, natione Polonus : origine ruthène, nation polonaise.

Lire la suite : Ethnos, peuple, nation comme catégories ethno-sociologiques

- L'Allemagne des corps francs

- Tous sous le parapluie de l'OTAN, exposés au déluge universel

- Esclaves blancs chrétiens maîtres musulmans - 1000 ans de traite humaine islamique. (Vidéo complète)

- Adieu à Daria Dugina à Ostankino - l'allocution de son père

- Les climato-menteurs du Giec démasqués

- Andrej Mitić - Les Serbes vivent l’apartheid sur leur propre terre, en Europe, au 21ème siècle, du fait d’islamistes et de mafieux - Interview

- Un immigré enceint peut-il faire du karting en prison pour lutter contre le réchauffement climatique ?

- Je suis Philippulus, le prophète...

- Protectionnisme et industrialisation - La théorie économique de Mihail Manoilescu

- Une place pour chacun, chacun à sa place

Page 540 sur 882