Machiavel

- Détails

- Catégorie : PHILOSOPHIE

Vu sur le site : http://lalitteratureetlepaganisme.hautetfort.com/

La politique pour Bisounours par Georges FELTIN-TRACOL (inédit)

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

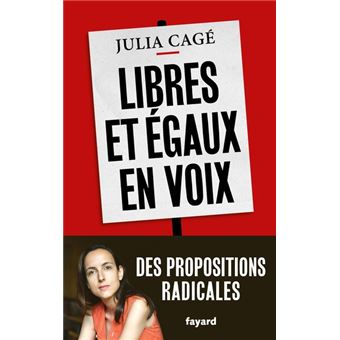

Parfois rédigé en écriture inclusive pour certains chapitres, l’essai de Julia Cagé, Libres et égaux en voix (1), témoigne d’une volonté évidente d’étendre à l’infini les droits politiques au nom de l’égalité. De quoi de plus étonnant quand Julia Cagé conseilla en 2017 Benoît Hamon. Enseignant l’économie à Sciences-Po Paris, la compagne de Thomas Piketty avoue que « politiquement, je n’ai jamais caché que mon cœur battait à gauche ». Étudiante à Harvard lors des primaires démocrates de 2008, elle posait des autocollants favorables à Hillary Clinton. « Petite-fille d’immigrés espagnols [et] binationale », elle préside « la société des lecteurs » du Monde. Ses propositions politiques et civiques s’inscrivent dans une social-démocratie réformiste qui se veut adaptée au XXIe siècle.

Lire la suite : La politique pour Bisounours par Georges FELTIN-TRACOL (inédit)

Après le coup de théâtre, place à de nouvelles négociations _

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Vladimir Poutine a tranché. Le chef de l’État russe a reconnu l’indépendance des républiques de Lougansk et de Donetsk le 21 février. Cet acte a ouvert la voie à un déploiement des troupes russes pour garantir la paix. Selon l’ancien diplomate Eugène Berg, l’historien Charles Zorgbibe et l’essayiste Pierre Lorrain, spécialiste de l'espace post-soviétique, Moscou a pris acte de la fin des accords de Minsk jamais appliqués par l’Ukraine malgré les efforts diplomatiques de la France.

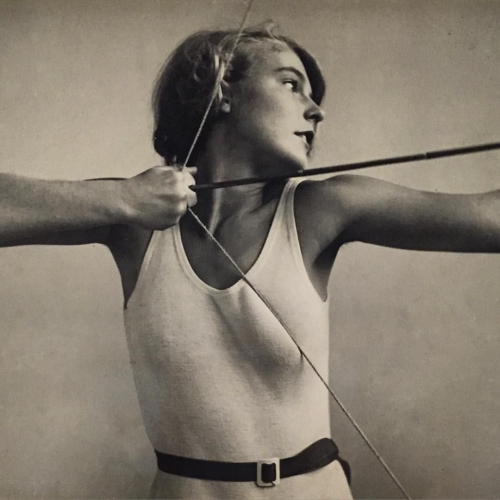

Le chemin de la vie noble: le tir à l'arc

- Détails

- Catégorie : MEMOIRE

Les origines

L'arc est sans doute l'une des plus importantes inventions de l'homme et a accompagné son évolution. À l'exception de l'Australie, de la Polynésie et de la Micronésie, l'arc est connu dans le monde entier depuis l'Antiquité. Ayant été inventée et perfectionnée à différentes époques et dans différents pays de manière tout à fait indépendante, il est difficile d'établir avec exactitude la date de sa première apparition ; cependant, on peut raisonnablement considérer qu'il s'agit d'une arme établie dès le Paléolithique, comme le montrent certaines peintures rupestres d'Altamira (Espagne). L'avantage évident et incroyable que l'invention de l'arc a apporté à la chasse était la possibilité de frapper la proie à distance et en toute sécurité.

Andrei Fursov et le monde post-capitaliste

- Détails

- Catégorie : MONDIALISME

« Nous quittons le monde de l'après-guerre et entrons dans le monde post-capitaliste », déclare l'historien et spécialiste des sciences sociales russe Andrei Fursov.

Le monde que nous quittons est « le monde entre 1945 et 2020 ». Fursov trouve que c'est une étrange coïncidence que ce « capitalisme socialisé d'après-guerre ait existé pendant environ 74 ans, tout comme le système soviétique ».

Le résultat des deux dernières années n'était pas le seul possible, bien sûr, mais il était « la conséquence logique du développement de l'ordre mondial d'après-guerre ».

Le Mossad avait monté un point de vente d’ordinateurs piégés dans une galerie marchande proche d’une base américaine

- Détails

- Catégorie : LIGNES DE FRONT

Comme le révèle un ancien analyste du renseignement de l’armée à Big League Politics, Cody R., des agents du Mossad ont eu l’idée d’installer un kiosque d’ordinateurs portables dans un centre commercial proche d’une base américaine pour refourguer aux militaires des PC équipés de logiciels espions; l’armée, quand elle a découvert le pot aux roses, a préféré garder le silence.

- L'ennemi de l'Europe

- Les populistes américains à la rescousse : de Jefferson à Bryan

- La famille Von der Leyen aux manettes de l'UE

- Séparatisme chez les identitaires blancs: le cas de Yann Vallerie (le créateur de Breizh-Info)

- Bulletin N°66. Kiev vs Donbass, Joe Biden se répète.19.02.2022

- Eduard Alcántara: « L'Imperium est la forme la plus achevée et la plus complète d'organisation socio-politique »

- Dupond-Moretti, Solère, turbines : les nouvelles casseroles de la Macronie

- Julius Evola: le philosophe en prison

- L'essayiste Daniel Cologne, collaborateur régulier de la revue Synthèse nationale, apporte son soutien à Eric Zemmour

- Olivier Véran chante "Aie Confiance" (parodie du Livre de la Jungle)

Page 587 sur 858