Le futur entre Huxley et Orwell

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

En 1932, l'écrivain Aldous Huxley a publié l'un de ses plus célèbres romans, Le meilleur des mondes, qui est devenu à terme l'un des textes les plus représentatifs du genre dystopique dans la littérature du XXe siècle. Le monde imaginé par Huxley est un monde régi par un gouvernement mondial, où les principes éthiques et moraux tels que nous les connaissons sont complètement annulés et oubliés au profit d'une société divisée en castes, qui indiquent de véritables classes sociales, dédiée à l'idéologie progressiste et maintenue fermement par un véritable culte religieux appelé « culte de Ford », en l'honneur de l'entrepreneur américain dont la figure est adorée comme une sorte de divinité.

Le monde est dirigé par un groupe oligarchique appelé « alpha plus », qui jouit de privilèges supérieurs à la moyenne, mais qui doit maintenir un code de conduite blindé, basé sur une socialisation poussée, un temps de solitude réduit au minimum, des relations centrées principalement sur la polygamie, et l'expression constante de louanges et d'appréciation de la société du nouveau monde ; la répudiation de ce système social n'est en aucun cas autorisée ou envisagée.

En fait, dans la deuxième partie du récit, Huxley nous montre comment une forme de l'ancienne société a survécu, dans une réserve contrôlée et gérée par le gouvernement du nouveau monde comme un véritable lieu touristique, où il est possible de rencontrer des sujets, appelés « les sauvages », qui vivent selon des règles totalement opposées au nouveau monde, dans une structure sociale monogame, qui croit fermement aux idéaux du mariage et qui est fortement liée à une croyance religieuse - au point de conduire à un véritable fanatisme - largement basée sur le christianisme, mais avec quelques éléments rituels rappelant le paganisme.

Il est important de noter que les membres du nouveau monde entrent en contact avec les habitants de la réserve en tant que simples touristes, mais ils les considèrent comme fortement inférieurs et n'ont aucunement l'intention de laisser ces individus influencer leur mode de vie. Ce ressentiment est toutefois également ressenti par les sauvages, qui considèrent le nouveau monde comme un fléau et méprisent les idéaux qu'il représente.

Deux structures sociales, donc, liées par des idéaux extrêmes et opposés, qui ne peuvent en aucun cas envisager une coexistence autre que celle décrite par Huxley qui prévoit le pouvoir et le contrôle de l'une sur l'autre. Dans les deux cas, l'invincibilité de la structure sociale présentée dans le récit est démontrée par l'évolution de l'histoire de ce qui peut être présenté comme les deux protagonistes.

Le premier est Bernard Marx, un représentant de la classe alpha plus qui ne se reconnaît pas du tout dans les impositions sociales, tendant vers l'isolement, des sentiments profonds envers une fille unique qui suggèrent une tendance à la monogamie et cherchant toujours à se rebeller et à agir selon ses propres désirs et non ceux des autres, mais lorsqu'il est menacé d'être transféré dans un endroit isolé, loin de chez lui, précisément à cause de sa conduite négative, perdant ainsi les privilèges que lui confère sa position sociale, il décide d'embrasser complètement le style de vie du nouveau monde, devenant peut-être l'une des principales figures représentatives de l'alpha plus.

Le second est John, un personnage qui vit dans la réserve et qui est reconnu comme appartenant au groupe des sauvages, mais qui est en fait le fils du principal représentant du plus alpha, qui a abandonné une de ses nombreuses compagnes dans la réserve qui, neuf mois plus tard, donnera naissance à John. Le garçon se trouve donc être un enfant de deux mondes; il a grandi dans la réserve, mais sa famille vient du nouveau monde. Cela l'amène à développer un teint de peau différent de celui des sauvages, c'est pourquoi il est traité avec une forte distanciation au sein de la réserve. Malgré cela, il est très conditionné par le mode de vie et les principes des sauvages et, suite à son transfert dans le nouveau monde, il développe un grand sentiment de malaise et de dégoût envers cette société qui lui offre tant, en réalité beaucoup trop pour lui, et d'une manière trop différente et contre toute logique telle qu'il la comprend, un malaise qui le conduira bientôt au suicide, ayant alors réalisé qu'il ne peut pas changer le monde dans lequel il se trouve vivre.

En 1949, un autre texte dystopique important, symbole du XXe siècle, est publié : 1984 de George Orwell, pour l'élaboration duquel il s'est inspiré du Nouveau Monde de Huxley, dans lequel il s'en prend amèrement à l'idéologie qui sous-tend les systèmes de pouvoir totalitaires, d'une manière en partie liée à l'analyse qu'il a développée dans ses travaux précédents, dont La Ferme des animaux, mais, alors que, dans ce texte, il analysait et critiquait principalement le système stalinien, dans 1984 nous pouvons trouver des éléments qui, en plus de nous ramener au stalinisme toujours fortement présent - comme la figure de Big Brother - peuvent être associés à toute forme de pouvoir totalitaire.

L'univers décrit par Orwell voit un monde divisé en trois macro-continents, constamment en guerre les uns contre les autres, formés à la suite d'une dernière grande guerre. L'histoire se déroule à Londres, qui se trouve sur le continent océanien, contrôlé par un parti totalitaire et oppressif, le Socing, dirigé par le personnage de Big Brother, dont on ne sait même pas s'il existe réellement.

Dans l'État d'Océanie, la vie de tout individu est extrêmement axée sur l'adoration et le respect du parti et de Big Brother et sur la haine des subversifs et des autres États. La société entière vit un quotidien programmé minute par minute et constamment surveillé par une série de caméras et de microphones situés partout, de la rue aux lieux de travail, et même dans les maisons; la vie privée n'est pas envisagée dans le cadre de 1984. Toute forme de subversion, même la plus minime et insignifiante, est sévèrement punie en prenant les sujets subversifs et en les transférant dans le lieu appelé le Ministère de l'Amour, où ils sont interrogés, analysés et finalement torturés jusqu'à ce que leur esprit devienne la proie du conditionnement du parti, les amenant à ressentir de la terreur, mais aussi de l'amour pour Big Brother; la vie de ces sujets, une fois soumise à la torture devient si vide et conditionnée qu'elle perd complètement son importance.

Le protagoniste de l'histoire est Winston, un homme qui travaille au ministère de la Vérité, le lieu où toutes les informations relatives à la situation interne et externe de l'État d'Océanie sont retravaillées puis rediffusées au profit de l'image du Parti, afin que la société puisse le percevoir comme parfait, supérieur à ses ennemis, internes et externes.

Winston n'est pas à l'aise avec les politiques du Parti, il déteste toute la situation qu'il est forcé de vivre, mais, en même temps, il doit faire attention à ne pas extérioriser de telles pensées. Dans l'Etat d'Océanie, en effet, il existe un organisme de surveillance appelé la psychopolice, qui a pour mission de trouver toute personne présentant des signes de pensées subversives à l'égard du parti, afin de la récupérer et de l'amener au ministère de l'amour.

Winston cultive donc secrètement des pensées et des désirs non conformes aux principes totalitaires du parti et de Big Brother, jusqu'à ce qu'il rencontre Julia, une fille qui partage entièrement les visions de Winston. Winston et Julia entament une histoire d'amour en secret et prennent plaisir à enfreindre les règles imposées par le parti, qui incluent les relations amoureuses qui ne visent pas exclusivement la procréation et l'idolâtrie de Big Brother; toute pratique susceptible de véhiculer un plaisir personnel non lié à la figure du parti, qu'elle soit sexuelle ou ludique, est rigoureusement interdite.

Winston et Julia, dans la deuxième partie du roman, sont découverts et arrêtés. Une fois séparés, ils sont emmenés au ministère de l'Amour, où ils subissent des tortures physiques et psychologiques qui les amènent à s'abandonner totalement à une foi aveugle dans le parti, en le respectant, en le craignant et en l'aimant en même temps, ce qui rendra leur vie insignifiante et soumise au point d'éliminer totalement ce qu'ils étaient auparavant. À la fin, nous ne comprenons même pas complètement si Winston est réellement tué ou non, mais après tout ce qu'il a traversé et qui l'a façonné, cette information perd même de son importance.

L'histoire de Huxley et celle d'Orwell sont deux histoires apparemment aux antipodes l'une de l'autre, avec deux systèmes de contrôle basés sur des principes opposés, mais menant au même résultat. Les deux sociétés décrites sont complètement assujetties, liées par une idéologie unique qui ne permet aucune forme de subversion et qui punit lourdement toute forme de désobéissance.

Dans Le Nouveau Monde, le pouvoir est entre les mains d'un petit groupe d'individus ; dans 1984, au contraire, il est apparemment entre les mains d'un seul homme, mais dans les deux cas, il y a une forme de contrôle de fer, avec des moyens différents, mais menant au même résultat. Le libre arbitre est dans les deux cas complètement éteint et les systèmes décrits par les auteurs sont tous deux invincibles, les protagonistes n'ont finalement qu'une seule option: la soumission totale aux principes et au mode de vie imposés par le système, ce qui peut conduire à plus d'une conclusion, de la mort à la perte totale de la conscience de soi, mais dans tous les cas, toute forme de rébellion, qu'elle soit matériellement visible ou seulement sous forme psychologique ou spirituelle, est inévitablement éradiquée.

En 1958, Huxley publie un essai, d'une importance fondamentale pour ce qui concerne sa pensée politique et philosophique, reprenant son récit Le Nouveau Monde et associant ses éléments à la réalité géopolitique et sociale que vit la société mondiale et aux principaux événements qui, au cours des vingt-cinq dernières années, ont entraîné des crises et des changements.

Dans son essai, Huxley n'oublie pas de considérer le texte d'Orwell, en le louant d'un point de vue qualitatif et analytique, mais en observant que, si en 1949 l'univers décrit par Orwell pouvait être fortement crédible et refléter une réalité qui, selon toute vraisemblance, pouvait se retrouver au sein d'un système totalitaire comme celui présenté dans 1984, près de dix ans plus tard, les choses semblent avoir changé. En fait, Huxley observe que la société mondiale, qu'elle soit dans un système totalitaire ou démocratique, va lentement mais sûrement dans la direction qu'il a décrite dans Le Nouveau Monde. Même en Union soviétique, explique Huxley, les gens commencent à préférer le conditionnement transmis par un système de privilèges et pas seulement le conditionnement par la peur et la répression, même si, bien sûr, les formes de répression envers les subversifs, ou les sujets considérés comme tels, continuent d'exister.

Huxley explique que certaines formes de centralisation du pouvoir, économique et politique, peuvent se produire à la suite de certaines crises qui, si elles sont mal gérées, peuvent conduire à un point de rupture qui aboutit à la centralisation du pouvoir sur un seul sujet ou un petit groupe d'élite. En effet, dans les récits de Huxley et d'Orwell, ces centralisations du pouvoir se sont produites à la suite d'une sorte de crise mondiale apparemment liée à un contexte de guerre. En particulier, Huxley affirme que l'une des principales causes susceptibles de provoquer une crise qui rendrait inévitable une telle prise de pouvoir est le danger de surpopulation, qui entraînerait un déséquilibre entre la consommation et la disponibilité des ressources.

Toutefois, de nombreux éléments peuvent conduire à un point de rupture, ou point de non-retour, qui entraînerait à son tour les conséquences décrites ci-dessus. Il suffit d'un mauvais choix, d'une confiance mal placée dans un sujet, ou un groupe restreint de sujets, qui se révèlent alors incapables de gérer certaines situations, ou qui profitent de leur position pour instaurer une forme de régime doucement ou durement coercitif.

De nombreux exemples similaires peuvent être trouvés dans l'histoire politique, mais ils sont aussi fortement présents dans la littérature. On trouve un scénario similaire, par exemple, dans le roman Lord of the Flies de William Golding, publié en 1954. Golding imagine en effet un groupe d'enfants qui, à la suite d'un accident d'avion, se retrouvent à vivre sur une île déserte, sans guide adulte. Dans ce contexte, les enfants sont obligés de chercher un moyen de survivre par eux-mêmes et de former une société organisée.

Ils essaient donc de s'organiser dans une société semi-démocratique, mais, à la fin, la direction passera entièrement sous la responsabilité de l'un d'entre eux, celui qui s'avère être le plus fort et le plus charismatique et donc, apparemment, transmet la sécurité et la sérénité, même s'il était clair que le plus apte en réalité à assumer le rôle de guide était un autre personnage, un garçon prudent, sage et toujours dubitatif, inquiet pour l'avenir du groupe, mais constamment marginalisé et traité violemment par tous à cause de son peu de charisme et de sa piètre forme physique.

Au fur et à mesure que le leadership passe sous la coupe du mauvais sujet, ou des mauvais sujets (puisque vers la fin de l'histoire, il y aura un transfert de pouvoir), les garçons s'embarquent dans un voyage qui les amènera à faire des choix de plus en plus mauvais qui mettront en danger la structure même de la société et sa survie et qui les amèneront progressivement mais sûrement à régresser vers un état animal, abandonnant de plus en plus leur humanité.

Ces narrations romanesques, et bien d'autres encore, ont en commun la représentation d'une société d'un point de vue dystopique qui, à la suite d'une crise provoquée par diverses raisons, a atteint un point de non-retour et s'est enfoncée dans une voie qui mène inexorablement à la perte totale de ce que l'on considère aujourd'hui comme des valeurs et des droits humains. C'est pourquoi il est fondamental de pouvoir éviter d'atteindre ce point de rupture et de réagir judicieusement à certaines crises, sous quelque forme que ce soit, avant de commettre des erreurs dont il est difficile de revenir en arrière.

Carlo Desideri, In Storia.it N° 162 / Juin 2021 (CXCIII)

Source : InStoria & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-futuro-tra-huxley-e-orwell

BIBLIOGRAPHIE

Golding W., Le Seigneur des mouches, Mondadori, Milan 2014.

Huxley A., Il Mondo Nuovo e Ritorno al Mondo Nuovo, Mondadori, Milan 2015.

Orwell G., 1984, Mondadori, Milan 2015.

Orwell G., La Fattoria degli animali, Mondadori, Milan 2014.

Multilatéralisme américain et capitulation inconditionnelle de l'Europe

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Le multilatéralisme américain ne débouchera pas sur un nouvel accord entre les deux côtés de l'Atlantique, mais se révélera une reddition inconditionnelle de l'Europe aux États-Unis.

Nouveau multilatéralisme et vieil impérialisme

L'Amérique est-elle de retour ? En réalité, sa présence en Europe, avec ses bases militaires et son leadership politique et culturel, n'a jamais faibli. Biden, avec le G7 et le sommet de l'OTAN à Bruxelles, a voulu redéfinir les relations avec les alliés en fonction des nouveaux équilibres politiques qui se dessinent après la crise de la pandémie. Le retour de l'engagement américain direct, qui constitue un tournant par rapport à la politique d'unilatéralisme de Trump, vise à recomposer le front européen dans le contexte d'un leadership américain renouvelé. La relance des relations atlantiques s'est donc faite dans un climat d'enthousiasme de la part des pays européens, déjà orphelins du protectorat américain en raison de la politique de désengagement de Trump vis-à-vis de l'OTAN.

L'UE a en effet été conçue comme un organe économique et monétaire supranational au sein d'une alliance atlantique, qui s'est étendue à l'Europe de l'Est après la fin de l'URSS. L'UE est une puissance économique qui a délégué sa sécurité à l'OTAN et est donc devenue une entité géopolitique subordonnée et homologuée à la puissance américaine.

Toutefois, l'enthousiasme des alliés européens a vite été déçu, car le tournant géopolitique de Biden, outre un multilatéralisme renouvelé de l'alliance atlantique, prévoit également une redéfinition du rôle de l'OTAN en fonction de l'endiguement de la Chine et de la Russie, ce qui impliquerait également les alliés européens. Biden, en effet, a préfiguré une coopération avec les puissances militaires européennes, qui impliquerait le transfert des flottes européennes vers le Pacifique, dans le but de contenir l'expansion économique, politique et militaire de la Chine.

La politique d'hostilité antagoniste de Biden envers la Chine et la Russie par rapport à Trump reste inchangée. Toutefois, la stratégie a changé, puisque Biden a inauguré une nouvelle politique multilatérale à l'égard des alliés européens, avec une implication directe relative de l'Europe dans la géopolitique américaine. Nous pourrions définir la politique de Biden par un slogan : nouveau multilatéralisme et vieil impérialisme.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle guerre froide

En réalité, le multilatéralisme de Biden prend la forme d'une « ligue des démocraties » où le leadership américain s'oppose à la Russie et à la Chine en tant que puissances autoritaires. On peut donc se demander si cette opposition entre les puissances mondiales ne représente pas un renouveau de la « guerre froide », celle née de la bipolarité USA-URSS après la Seconde Guerre mondiale. Cette hypothèse ne semble pas crédible. En effet, après le déclin de l'unilatéralisme américain suite à l'effondrement de l'URSS, avec l'émergence de nouvelles puissances continentales comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et l'Afrique du Sud, un nouveau multilatéralisme géopolitique a vu le jour, caractérisé par une interdépendance économique et financière mondiale et par des conflits et des alliances très précaires et diversifiés.

De plus, avec la guerre froide, un contraste a été établi entre l'Occident libéral et démocratique et les pays du socialisme réel, comme un affrontement entre deux systèmes politiques et idéologiques alternatifs. Aujourd'hui, dans la confrontation des Etats-Unis contre la Russie et la Chine, les motivations idéologiques apparaissent beaucoup plus floues, dans la mesure où le modèle néo-libéral s'est imposé, même si c'est avec des différences marquées, au niveau mondial. L'affrontement est donc essentiellement de nature géopolitique, marqué, s'il en est, par un cadre idéologique entièrement américain : démocraties contre autocraties.

La même rencontre entre Biden et Poutine, prélude à une politique américaine d'endiguement de la Russie beaucoup plus douce que celle envers la Chine. Lors du sommet Biden-Poutine, la volonté de réduire les dépenses d'armement, de conclure une trêve dans la cyberguerre et de s'entendre sur un engagement commun dans la lutte contre le terrorisme a émergé. Il en ressort clairement la volonté américaine d'adopter une politique moins hostile envers la Russie, afin d'éviter la formation d'un bloc unitaire Moscou-Pékin opposé à l'Occident.

L'Amérique est de retour

Il semble évident que la stratégie de Biden ne peut être conciliée avec les intérêts européens. La Russie, à l'exception des pays d'Europe orientale, ne représente pas une menace pour la France, l'Allemagne et l'Italie. Une opposition européenne claire et nette, alignée sur les États-Unis, n'est pas non plus envisageable en ce qui concerne la Chine. La menace chinoise se fait sentir en Europe en termes de sauvegarde des industries stratégiques, de pénétration commerciale et de protection des données sensibles, mais il est impensable que l'Europe se prive de la technologie chinoise, ou qu'elle fasse disparaître les relations d'import-export vers et depuis la Chine. La Grande-Bretagne post-Brexit elle-même, bien qu'alignée sur les stratégies américaines dans le Pacifique, n'a certainement pas l'intention de se priver de l'afflux de capitaux chinois à la Bourse de Londres.

Mais surtout, cette extension de la présence de l'OTAN à la zone Pacifique, dans une fonction anti-chinoise, conduirait à une nouvelle implication européenne dans de nouveaux conflits potentiels suscités par les Américains. L'histoire récente aurait dû faire prendre conscience aux Européens que les guerres expansionnistes américaines en Irak, en Afghanistan (conclues par le récent retrait unilatéral des États-Unis), en Libye, en Syrie, en Ukraine, en plus de provoquer des dévastations et des massacres aveugles parmi la population et de nouveaux conflits irrémédiables dans diverses régions du monde, se sont toujours terminées par des défaites périodiques de l'Occident sur le plan géopolitique et ont augmenté de façon spectaculaire la propagation du terrorisme islamique, dont l'Europe a été la principale cible.

En outre, les investissements européens ont subi des pertes importantes en raison des sanctions imposées unilatéralement par les États-Unis à la Russie, à l'Iran et au Venezuela. A ce sujet, Massimo Fini s'exprime dans son article « Assez de suivre le maître américain » : « La leçon de l'Afghanistan ne nous a-t-elle pas suffi ? De toute évidence, non. Au G7, on n'a parlé que de multilatéralisme, d'une alliance étroite entre "les deux rives de l'Atlantique". Le "multilatéralisme" n'est rien d'autre que la confirmation de la soumission de l'Europe aux Etats-Unis. Une soumission dont l'OTAN a été un instrument essentiel pour maintenir l'Europe dans un état de minorité, militaire, politique, économique et finalement aussi culturelle ».

En ce qui concerne le multilatéralisme américain, que Biden a annoncé au sommet de l'OTAN à Bruxelles avec le slogan « America is back », Lucio Caracciolo a voulu préciser dans La Stampa du 16/06/2021, qu'il serait erroné de le traduire pour les Italiens par « Mother America is back », car le sens de ce slogan serait : « Sur les choses qui comptent, nous décidons, vous les appliquez ». Pour le reste, vous apprendrez à vous débrouiller seuls. Nous ne faisons pas de la chirurgie ordinaire, seulement de la chirurgie pour sauver des vies ». Il existe une continuité sous-jacente entre les politiques de Biden et de Trump: celle de Biden est un « America first » par d'autres moyens.

En effet, les espoirs des vassaux européens quant à un engagement militaire américain renouvelé pour la sécurité de l'Europe ont été déçus.

Pour les États-Unis, la priorité stratégique est l'endiguement de la Chine, mais l'endiguement de la Russie est beaucoup moins important et, par conséquent, il n'est pas prévu de renforcer l'OTAN en Europe. Il faut également noter que l'engagement des pays européens pris sous Trump et jamais démenti par Biden, d'allouer 2% du PIB national aux dépenses militaires a été complètement ignoré. L'Europe n'a jamais été consciente du changement des stratégies américaines et n'a pas non plus considéré que dans la géopolitique mondiale actuelle, cette Europe, militairement et politiquement soumise aux USA, ne représente qu'une plateforme géostratégique américaine pour l'expansion de l'OTAN en Eurasie (un projet actuellement reporté). Ce rôle géopolitique subordonné de l'Europe a été confirmé par les propos de Draghi lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles : « Une UE plus forte signifie une OTAN plus forte ». L'Union européenne ne serait donc concevable que dans le cadre d'un dispositif atlantique avec un leadership américain.

Alberto Negri déclare à ce propos dans un article du Manifesto du 13/06/2021 intitulé « Le menu est seulement américain, l'Europe n'y est pas » : « Ce que l'Europe gagne dans cette "perspective" des relations avec la Russie et la Chine n'est pas du tout clair. Étant donné qu'entre autres choses, l'Alliance atlantique provient du retrait en Afghanistan qui n'a pas été sanctionné par les pays de l'OTAN mais par les négociations des Américains au Qatar avec les Talibans. Les Européens n'ont rien décidé, sauf le jour de la cérémonie de descente du drapeau. Cela signifie que les États-Unis, lorsqu'il y a quelque chose à établir, le font par eux-mêmes et le communiquent ensuite aux autres qui doivent engloutir leur menu, qu'ils le veuillent ou non ».

Quelle contrepartie pour l'Europe ?

Dans le contexte de ce multilatéralisme américain renouvelé, qui impliquerait l'implication de l'Europe dans les stratégies globales américaines, il est légitime de s'interroger sur les contreparties que les Etats-Unis entendent payer à l'Europe en échange du partage des objectifs géopolitiques américains.

En ce qui concerne la suppression souhaitable de la politique protectionniste promue par Trump, Biden a conclu un accord de trêve avec l'Europe concernant le différend Airbus - Boeing, tandis qu'en ce qui concerne la guerre des droits sur les importations d'acier et d'aluminium, la situation reste inchangée. De même, des divergences subsistent entre les États-Unis et l'UE au sujet des brevets sur les vaccins, que les Américains voudraient abolir et que les Européens (principalement l'Allemagne) voudraient maintenir.

En ce qui concerne l'opposition américaine à la construction du gazoduc Nord Stream 2 (qui, selon les Américains, rendrait l'Europe dépendante de la Russie en matière d'énergie), grâce auquel le gaz russe arriverait directement en Europe, les sanctions n'ont été suspendues que pour le moment, mais l'hostilité américaine reste inchangée. L'UE veut imposer des droits sur les produits à forte intensité de carbone, mais l'opposition américaine à cette volonté est bien connue.

Mais les désaccords les plus importants concernent les relations économiques entre l'Europe et la Chine. L'économie européenne est liée à la Chine dans les domaines de l'innovation technologique, des télécommunications, des technologies pour la révolution verte et des puces nécessaires aux produits à haute valeur ajoutée tels que la téléphonie et les voitures. Par conséquent, si les États-Unis poursuivent une stratégie visant à découpler l'Europe de la Chine et de la Russie, ils doivent proposer des alternatives crédibles.

Toutefois, les États-Unis restent opposés à une intervention au nom de l'Europe dans la crise libyenne afin de contrer les visées expansionnistes d'Erdogan sur la Libye.

Ils devraient également promouvoir les plans d'investissement en Europe.

Cependant, lors du G7, seul un accord a été conclu pour le versement de 40.000 milliards de dollars aux pays les plus en retard. La manière dont cet argent sera collecté n'est toutefois pas claire, car les États américains et européens se sont engagés à utiliser leurs ressources pour la relance économique post-pandémie. M. Biden a également annoncé la possibilité de nouveaux accords commerciaux entre l'Europe et les États-Unis pour remplacer la route de la soie, mais pour l'instant, cela reste entièrement théorique. Ces accords pourraient être une nouvelle proposition du traité transatlantique déjà promu à l'époque d'Obama, qui prévoyait la suppression des barrières commerciales entre les États-Unis et l'Europe, avec l'abrogation relative des lois des États considérées comme incompatibles avec le libre marché, y compris les réglementations en matière de santé et de sécurité alimentaire. Au grand soulagement des Européens, ce traité n'a jamais vu le jour et il est toujours impensable de passer des accords avec les États-Unis qui permettraient l'importation en Europe de produits pharmaceutiques et agro-industriels ne répondant pas aux normes de santé et de sécurité alimentaire fixées par la réglementation européenne.

Les réactions européennes et le pro-américanisme de Draghi

Les réactions européennes à la stratégie de multilatéralisme de Biden ne se sont pas fait attendre.

Mme Merkel a exprimé son désaccord, déclarant que les États-Unis et l'Allemagne ont une perception différente du danger de la pénétration chinoise et de l'agressivité de la Russie.

Macron, tout en réitérant la loyauté de la France envers l'OTAN, a déclaré que la Chine n'est pas dans l'Atlantique et s'est donc déclaré opposé à une extension de la zone d'influence de l'OTAN dans le Pacifique.

En ce qui concerne l'Italie, Draghi a plutôt déclaré son assentiment à la politique d'opposition à la Chine suggérée par Biden. Cette prise de position pourrait donc entraîner des changements substantiels dans la politique étrangère italienne, ce qui conduirait à l'abrogation du mémorandum signé par l'Italie avec la Chine, concernant la route de la soie.

La position pro-américaine adoptée par Draghi, pourrait avoir pour but d'obtenir le soutien américain dans la crise libyenne, qui implique de manière décisive les intérêts italiens. La Russie et la Turquie, bien que dans des camps opposés, se sont installées en Libye, suite au désengagement américain en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais les États-Unis n'ont pas l'intention de s'engager pour contrer les visées expansionnistes turques en Méditerranée et l'UE ne veut pas et n'est pas en mesure de s'opposer aux visées néo-ottomanes d'Erdogan. Bien qu'il soit prévisible dans un avenir proche une escalade de la pénétration politique, militaire et religieuse de la Turquie en Europe, une Turquie qui pourrait s'élever au rôle de pays leader de l'Islam sunnite, comme l'était l'Empire ottoman.

La Turquie est cependant membre de l'OTAN, dont la position stratégique est essentielle dans la politique d'opposition américaine à la Russie. La construction du "canal d'Istanbul", une infrastructure de liaison entre la mer Noire et la mer de Marmara, a récemment été approuvée par le parlement turc.

Un canal parallèle au Bosphore pour l'accès à la mer Noire

Le transit par le Bosphore est régi par la Convention de Montreux de 1936. Ce traité garantit le libre transit des navires marchands par le Bosphore, mais celui des navires militaires des pays non riverains de la mer Noire est soumis à des restrictions. Il est stipulé que les navires de guerre des pays tiers ne doivent pas dépasser 15.000 tonnes individuellement et 45.000 tonnes en tant que flotte. En outre, ces navires de guerre ne peuvent pas être stationnés en mer Noire pendant plus de 21 jours.

Toutefois, le « canal d'Istanbul » ne serait pas soumis à ce traité.

Erdogan pourrait donc autoriser le stationnement de la flotte de l'OTAN en mer Noire dans un but anti-russe. Erdogan pourrait alors accorder aux États-Unis l'accès à la mer Noire pour le bénéfice de l'OTAN en échange de l'assentiment américain à une politique turque hégémonique en Méditerranée.

Face à une telle perspective, il est tout à fait absurde d'espérer un soutien américain anti-turc en Libye en faveur de l'Italie.

Le multilatéralisme américain ne débouchera pas sur un nouvel accord entre les deux côtés de l'Atlantique, mais se révélera être une reddition inconditionnelle de l'Europe aux diktats des États-Unis.

L'Occident n'est pas un modèle de valeurs universelles

La confrontation entre les États-Unis et le bloc Russie-Chine revêt également une signification idéologique, en tant que défense des valeurs de l'Occident démocratique face à l'agressivité des autocraties russe et chinoise.

Tout d'abord, il convient de noter que l'Occident n'est pas un bloc unitaire et que le nouveau multilatéralisme de Biden ne fera qu'accroître les fractures au sein des États européens et entre eux. De plus, il existe un déséquilibre macroscopique entre la puissance américaine et ses alliés européens qui a pour conséquence que ce multilatéralisme n'existe que dans la mesure où les alliés se conforment aux diktats du leadership américain, sinon c'est l'unilatéralisme américain qui prévaudrait. Les dirigeants américains sont, par nature, hostiles à l'implication des intérêts des alliés dans la géopolitique américaine.

De plus, les Etats de l'Occident démocratique sont déchirés par des querelles internes irrémédiables (en premier lieu les Etats-Unis) qui pourraient à l'avenir affecter l'unité et la subsistance même de ces Etats.

Par conséquent, l'unité et la continuité de la politique étrangère des États de l'Occident sont devenues incertaines et problématiques. L'imposition du modèle néolibéral a progressivement privé les institutions politiques de leurs prérogatives premières, avec la dévolution dans l'UE de la souveraineté des États à des organes supranationaux technocratiques et oligarchiques non électifs. Les élites financières l'emportent sur les institutions, générant des inégalités sociales et des conflits incurables au sein des États et entre eux. La représentativité démocratique ainsi que la souveraineté populaire ont été perdues, la gouvernabilité des Etats est exercée par des majorités faibles et hétérogènes ou par des gouvernements d'union nationale: le modèle économique et politique de la démocratie libérale occidentale est en crise structurelle irréversible.

La décadence des institutions démocratiques a également provoqué la dissolution progressive des valeurs éthiques et culturelles de l'Occident.

La démocratie ne peut exister dans une société dominée par des pouvoirs oligarchiques étrangers à la volonté du peuple. Au sujet de la dissolution des valeurs démocratiques de l'Occident, Andrea Zhok s'exprime ainsi dans un article intitulé « La défense de nos valeurs » :

« De quelles "valeurs occidentales" devrions-nous en fait parler ? La démocratie ? L'égalité ? La liberté de pensée ? Revendiquer les valeurs de la démocratie dans des pays où la moitié de la population ne va plus voter, où l'homogénéité indifférente du choix politique ne permet pas d'imaginer d'alternative, et où l'influence directe du capital privé sur la politique est effrontée, semble embarrassant. Revendiquer les valeurs d'égalité dans des pays où des dynasties héréditaires de super-riches passent à la télévision pour expliquer à la plèbe qu'elle doit affronter avec courage les défis du marché ressemble plus à un gag comique qu'à un véritable défi. Revendiquer les valeurs de la liberté de pensée dans des pays où les médias sont militairement occupés par les détenteurs du capital, agissant comme leur porte-parole, et où pour s'exprimer sans censure les gens se déplacent vers les médias sociaux russes (sic !), cela ressemble aussi plus à une blague qu'à un argument sérieux.

La vérité simple est que "nos valeurs", celles que nous serions tous courageusement appelés à défendre, sont en fait les valeurs déposées en banque par les principaux acteurs des pays occidentaux, une élite transnationale, domiciliée dans les paradis fiscaux, prête à mettre en pièces et à vendre au plus offrant n'importe quoi : histoire, culture, affections, dignité, territoires, personnes, santé. Et nous, les plébéiens dépossédés et les petits-bourgeois harassés, sommes préparés à un futur appel aux armes pour les défendre ».

L'Occident ne constitue pas un modèle démocratique universel, ni un système crédible de valeurs éthiques. Chacun connaît les conséquences désastreuses de 20 ans d'exportation armée des droits de l'homme et des valeurs de la démocratie libérale occidentale contre les dits "Etats voyous", coupables de ne pas se soumettre à la domination américaine.

Au contraire, une dérive autoritaire de l'Occident est prévisible, comme le laisse présager la planification néolibérale mondiale du "Great Reset". En fait, l'objectif est d'établir en Occident une structure économique et politique autoritaire capable de s'opposer à l'efficacité et à la fonctionnalité du capitalisme autoritaire chinois, qui s'est révélé tellement plus efficace que l'Occident qu'il est en train de saper la primauté de la puissance américaine.

Le néolibéralisme de la quatrième révolution industrielle ne rendra pas démocratique l'Est de la Chine, mais il rendra totalitaire l'Ouest lui-même.

Luigi Tedeschi

Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/multilateralismo-americano-e-resa-europea-senza-condizioni

Jacques Dutronc - L'opportuniste (Live au Casino de Paris 1992)

- Détails

- Catégorie : Chants et Chansons

Et toujours aussi actuel !!!

Reconstruction 3D: Château de Montségur - Ariège

- Détails

- Catégorie : HISTOIRE

Ce château fut implanté à l'emplacement de l'ancien castrum et fut construit à la demande de Raymond de Péreille qui constituait, jusqu'au siège de 1244, un lieu de séjour des cathares et des faydits.

Il a été très partiellement restauré après la reddition cathare de 1244 par la famille du nouveau seigneur des lieux, Guy II de Lévis.... (source Wikipedia)

NOS SMARTPHONES SONT SUR ÉCOUTE

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

Aujourd’hui, près d’un Français sur deux possède un smartphone.

Cet objet multitâche ressemble moins à un téléphone qu’à un ordinateur, et comme tous les ordinateurs, il peut être piraté.

De plus en plus de sociétés proposent aux particuliers de piéger les smartphones de leurs proches, à l’aide d’applications espionnes.

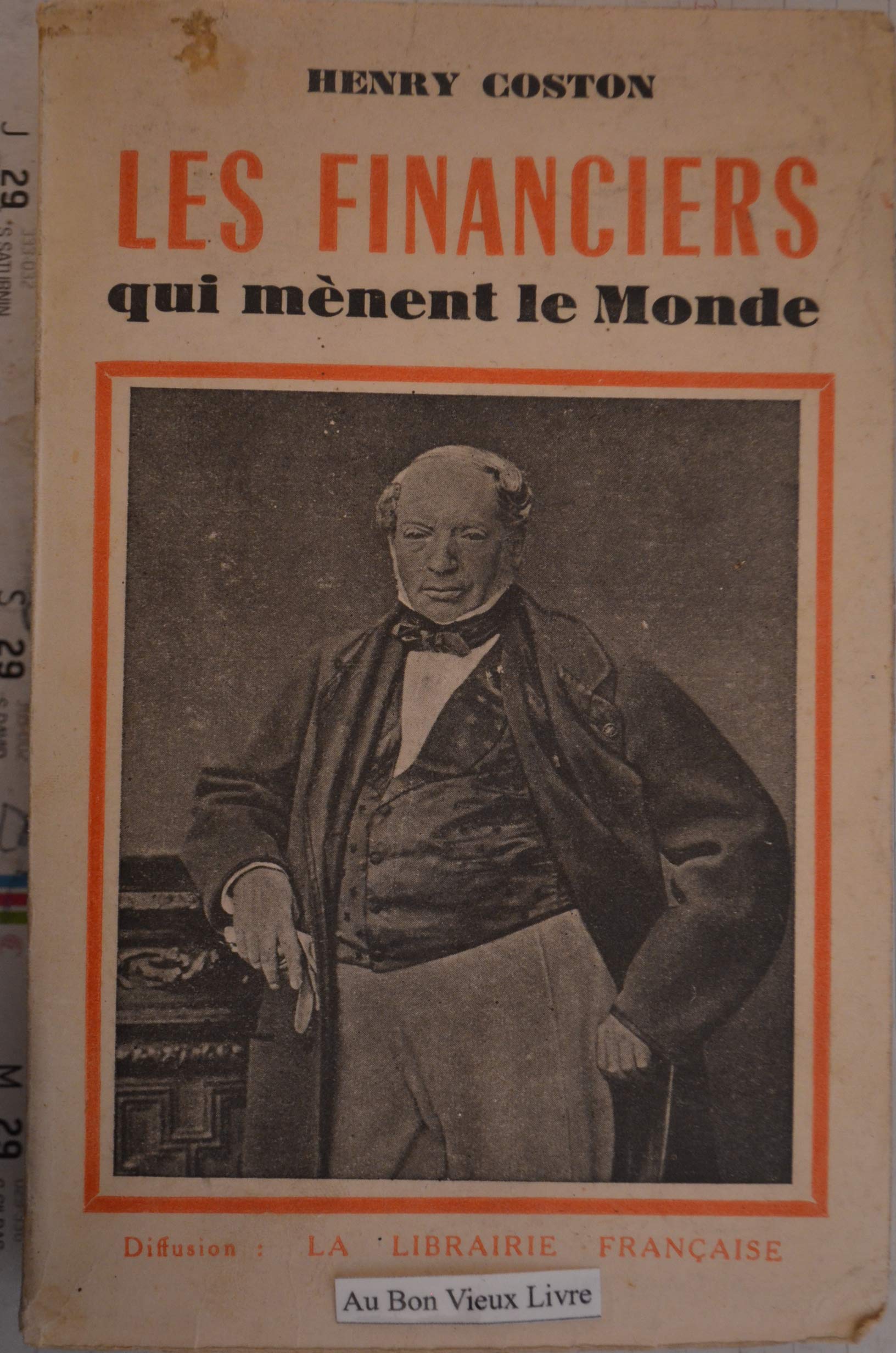

LES FINANCIERS QUI MENENT LE MONDE de HENRY COSTON

- Détails

- Catégorie : KRAMPON A LU

Lorsque parait la première mouture de cet ouvrage en 1955, l’Occident est en pleine guerre froide et sur divers fronts affronte le communisme les armes à la main. La guerre de Corée et la guerre d’Indochine viennent tout juste de s’achever, dans quelques mois les chars soviétiques écraseront dans un bain de sang la légitime révolte des combattants de la liberté hongrois à Budapest. Pour la mouvance nationale, le seul combat, c’est celui contre la peste rouge internationale mais aussi à l’intérieur de nos frontières ou le parti de la subversion (Parti communiste « français ») pèse à lui seul plus de 25% du corps électoral.

Si Henry Coston participe lui-aussi du combat contre le communisme, en bon disciple de Drumont dont avant-guerre il avait relancé le journal La libre parole, se revendiquant comme son vieux maitre de l’anticapitalisme national, il observe le travail de sape contre les nations qu’opèrent dans l’ombre les puissances d’argent et décide d’écrire l’histoire de leur mainmise sur nos destinées depuis l’Antiquité.

LE BASCULEMENT

Si les puissances d’argent ont toujours rodé dans les allées du pouvoir, y compris monarchique, il n’en reste pas moins qu’a de nombreuses reprises, pour le bien de leurs sujets, nos rois leur ont brisé l’échine, qu’on songe aux usuriers juifs qui furent expulsés à de nombreuses reprises du royaume, par Saint Louis entre autre, aux Templiers passés au fil de l’épée par Philippe Le Bel. Le grand basculement, c’est-à-dire l’arrivée aux leviers de commande dans les coulisses du pouvoir, puis peu à peu de toute l’économie mondiale ayant véritablement commencé dans les fourgons des dynasties bourgeoises qui se sont substitués aux anciennes aristocraties de robe et d’épée à partir de la Révolution française. Le grand Anatole France ne disait-il pas que « l’un des bienfaits de la Révolution est d’avoir livré la France aux hommes d’argent qui, depuis cent ans, la dévorent. »

Plusieurs chapitres sont consacrés à la constitution de l’empire des Rothschild né d’un coup de bourse au moment de la défaite de Napoléon à Waterloo. Une fortune colossale qui s’est encore accentuée de manière exponentielle avec le temps et qui a permis de placer à la tête du pouvoir en France pas moins de deux présidents de la république, ex-fondés de pouvoir de la Banque : Georges Pompidou ( l’homme de la loi du 3 janvier 1973, celle qui interdit désormais à notre pays d’emprunter de l’argent à taux zéro auprès de la Banque de France nous obligeant ainsi à emprunter sur les marchés internationaux créant ainsi la dette abyssale sous laquelle nous croulions déjà avant la crise COVID), Emmanuel Macron parvenu aux commandes du pouvoir suite à un véritable pacte de corruption lié à la vente d’Alsthom au géant américain General Electric (lié au complexe militaro-industriel et à la CIA), la Banque Rothschild apparaissant à tous les étages du montage financier de l’affaire comme le démontre l’enquête de la commission parlementaire.

LES GUERRES, UNE JUTEUSE AFFAIRE

Parmi nombre d’exemples qui fourmillent dans le livre, Henry Coston démontre, faits et chiffres à l’appui que les guerres et les révolutions sanglantes sont des sources de profits énormes pour les financiers, pas seulement pour les marchands de poudre et de canon. Le sang qui coule (celui des autres en l’occurrence) est bien peu de choses quand il s’agit de remplir les coffres forts des possesseurs du « Gros argent » selon l’expression d’Emmanuel Beau de Loménie dans Les responsabilités des dynasties bourgeoises. Arrêtons-nous sur quelques exemples frappants choisis par l’auteur : Le saviez-vous ?

- Que la Première guerre mondiale aurait pu s’achever dès l’automne 1914 si l’Allemagne avait osé bombarder les usines du bassin de Briey en Lorraine, d’où sortait le fer pour fabriquer les canons français ? Seulement, ces mines appartenaient à la famille de Wendel qui avait de la famille au Parlement français, mais aussi au Reichstag… pour sauver le tiroir-caisse des de Wendel, un million trois cent cinquante mille noms sont gravés sur les monuments aux morts de nos villes et villages…Parmi les héritiers de cette « famille en or », le baron Ernest Antoine Sellières, futur président du MEDEF dans les années 2000…

- Que la Révolution bolchévique avait été payée en grande partie par la banque américano-juive Kuhn, Loeb et Co, via un certain Jacob Schiff, afin de renverser l’autocratie russe peu sensible au bien-être de la « communauté de lumière »…

- Que Pierre Mendes-France, créature lui de la Banque Lazard (qui est depuis 70 ans le ministère bis de l’industrie et qui pilote en 2021 la Banque Populaire de l’Industrie chargée d’étudier les demandes de levée de fonds ou de capitalisation des PME) et lancé en politique via la création du magazine L’express piloté par Jean-Jacques Servan-Schreiber, siégeait en 1954 au siège d’une multinationale qui exploitait des plantations de caoutchouc au sud du Vietnam. Chargé à Genève d’instaurer un cessez-le feu en Indochine, il fit aussi en sorte que la partition du pays sur le 17em parallèle (accordant des concessions territoriales aux Viets que ceux-ci n’espéraient même pas) se fasse au dépend d’un trust concurrent au Nord-Vietnam puisque ce concurrent passant sous contrôle communiste se verrait nationalisé par les Rouges…

Voilà les véritables ressorts de l’histoire, celle qu’on n’apprend-pas à l’Ecole et qui ne figure dans aucun manuel scolaire.

L’ARRASEMENT DE L’ECONOMIE REELLE

Autre constat lucide fait par l’auteur, celui de la destruction systématique au profit du gigantisme de l’économie réelle et de proximité qui s‘est accélérée après 1945 par la concentration du capital et l’anonymisation des entreprises permettant aux actionnaires de gérer les structures économiques de manière discrétionnaire. Dans la ligne de mire et sous le rouleau compresseur de cette nouvelle finance anonyme et vagabonde, l’agriculture paysanne peu à peu transformée en exploitation agricole, la mort des petits commerçants et artisans au profit des grandes surfaces, la liquidation progressives du travail indépendant pour le salariat de masse, nouvel esclavage des temps modernes ( selon une enquête récente menée par le Bureau International du Travail, 80% des salariés en Europe estiment ne pas faire un travail intéressant, sans aucune valeur ajoutée, ce qui explique bien l’état général de démotivation du monde du travail, le nombre d’arrêt maladie, de surconsommation d’antidépresseurs …) Coston démontre bien là que contrairement à la thèse libérale qui veut que les marchés s’autorégulent, il y a bien une main cachée qui dirige le monde solvable, une nouvelle oligarchie financière, qui en quelques décennies s’est accaparée toutes les richesses du monde, faisant dire à un de ces ploutocrates, Warren Buffet, qu’une « lutte des classes existent bien entre les riches et pauvres et que les riches sont en train de la gagner. »

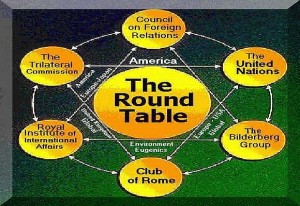

LES NOUVEAUX SYNARQUES

Dans sa dernière mouture revue et augmentée parue en 1989, Henry Coston met le prisme sur ces nouveaux cénacles mondialistes au premier rang desquels il faut citer le groupe Bilderberg et la Commission Trilatérale (dont le responsable Europe à la fin des années 80, Georges Berthouin, se vantait que les personnalités appartenant à son organisation géraient 90% des richesses de l’humanité.) Chacune de ces organisations n’étant composée que de quelques centaines d’adhérents cooptés : banquiers, patrons de multinationales, journalistes, hommes politiques, tous acquis à la constitution d’un gouvernement mondial aux mains de la finance apatride, à un monde sans frontières, nomade, fluide, à la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. Rien ne devant entraver les lois immuables du marché d’où leur volonté farouche d’éradiquer tous les freins à ce dernier, à savoir les identités ethniques et culturelles, les frontières des nations, les familles traditionnelles. Et de placer à la tête de toutes les nations, des hommes politiques tout acquis à ces idéaux. Pour la Présidentielle de 2022, tous les grands ténors appartiennent au moins à une de ces organisations ou ont au moins participé à une de leurs conventions : Macron, Bertrand, Pécresse…Il y a des moments où il ne faut pas croire au hasard…

Henry Coston, infatigable lutteur de la cause nationaliste, bien dans notre tradition anticapitaliste et antilibérale, a donc par ses travaux été un lanceur d’alerte hors normes et nous a permis de découvrir et de désigner notre ennemi (B.A.BA de la politique comme l’ont bien théorisé Carl Schmitt et Julien Freund) : l’oligarchie financière cosmopolite dont la philosophie sous-jacente demeure un certain messianisme à la dimension planétaire.

Il est à noter que lors de l’adhésion au mouvement Jeune Nation mais aussi à l’Œuvre française, autrefois, les financiers qui mènent le monde était un des premiers ouvrages qu’il fallait lire afin de ne pas se tromper d’ennemi, les doctrines du nationalisme de Jacques Ploncard d’Assac le second, comme une réponse pour combattre et éradiquer les premiers.

Eugène KRAMPON

L’impérative homogénéité ethnique

- Détails

- Catégorie : ETHNOPOLITIQUE

Un des préjugés les plus couramment entendus est que la mansuétude envers les migrants, que l’antiracisme militant, la discrimination positive, etc., seraient conformes à la « tradition humaniste européenne ». Par-là, les «droits de l’homme », abusivement imputés à cette tradition humaniste, s’opposeraient aux risques de tyrannie et de fascisme induits par les doctrines de la préférence nationale ou de la préférence ethnique. Il s’agit là d’un détournement de tradition. Les « droits de l’homme » sont un simulacre défiguré de l’humanisme classique. Il faut soutenir au contraire que l’humanisme classique et notamment hellénique défend la Cité comme ensemble ethnique homogène. Au rebours, l’humanitarisme multi-ethnique s’oppose de front à la tradition démocratique helléno-européenne et ne saurait déboucher que sur la dysharmonie sociale et le despotisme.

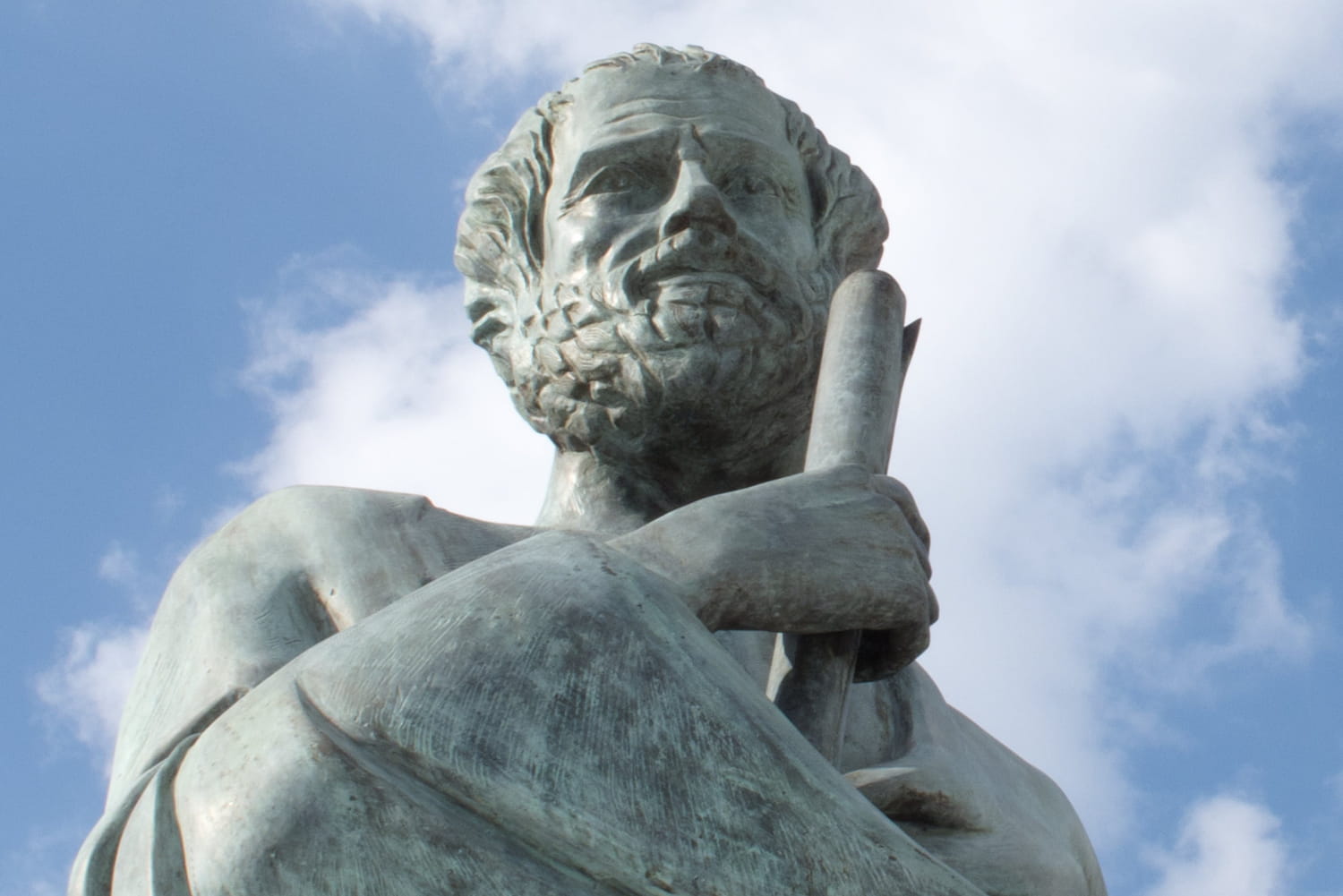

C’est le mérite des travaux du Cercle Nation et Humanisme d’Yvan Blot, surtout avec les études que ce dernier a consacré à Aristote, d’avoir montré que les racines de la démocratie et du bien-vivre ensemble de la philosophie politique grecque étaient fondées sur les notions d’homogénéité d’origine de la Cité, et de séparation rigoureuse entre les citoyens et les metoikoï, les étrangers.

Dans sa Politique, Aristote s’en prend tout d’abord à la notion d’apatride, de « citoyen du monde », Si en vogue dans l’idéologie cosmopolite moderne, bref d’individu abstrait et déraciné qui a le droit de s’installer où bon lui semble.

« La Cité fait partie des choses naturelles et l’homme est par nature un animal politique. Celui qui est sans patrie est soit un être dégradé, soit un être au-dessus des normes humaines. Il est comme celui qui est injurié par Homère, sans lignage, sans loi, sans foyer », expose le philosophe grec. Dans la démocratie athénienne classique, où l’impôt direct n’existait pas parce qu’il était considéré comme tyrannique, seuls les « métèques » (metoïkoï, étrangers résidents, l’expression n’étant pas péjorative) payaient une contribution, pour prix de leur acceptation dans la Cité. Démarche totalement inverse de la nôtre qui attirons les étrangers par des prestations sociales et des facilités refusées aux citoyens.

Le respect des Grecs envers les Lois (oï nomoï) de la Cité aurait été incompatible avec une déclaration universelle des droits de l’homme abstrait et déraciné, comme avec l’infraction permanente aux lois de la République, que constituent les régularisations administratives de clandestins ou le refus d’expulsion des délinquants, par humanitarisme ; ce qui constitue un acte tyrannique envers les citoyens et le législateur démocratique.

Périclès, que l’on ne peut soupçonner de pré-fascisme, renforça à Athènes la notion considérée aujourd’hui comme diabolique de préférence nationale ou, plus exactement, de préférence ethnique. Rejetant toute notion de droit du sol (est Athénien qui naît à Athènes), il renforça au contraire le droit du sang. Il fit voter que, pour devenir Athénien, l’enfant devait avoir ses deux parents, et non plus un seul, de citoyenneté athénienne. A l’époque, les tyrans, comme à Syracuse, étaient réputés utiliser le droit du sol, c’est-à-dire de naturaliser en masse les étrangers, pour submerger le peuple autochtone et abolir toute démocratie. C’est ce qui se passe aujourd’hui. Si, dans un dialogue imaginaire, Périclès rencontrait les dirigeants immigrationnistes actuels français, il les traiterait probablement d’apprentis-tyrans.

Les Grecs ont inventé la notion de philia, ainsi pertinemment définie par Jean-Marie Le Pen au cours d’un colloque « C’est la fraternité, la bienveillance hiérarchisée, une sorte d’amitié qui unit les citoyens entre eux, conforme à l’ordre naturel. […] Elle s’exerce en priorité au sein de la famille, puis à l’égard des amis, puis des compatriotes. Selon Aristote “il est clair qu’il vaut mieux passer la journée avec des amis et des personnes excellentes, qu’avec des étrangers et des premiers venus” ».

Cette philia hellénique s’oppose évidemment aux préceptes évangéliques impraticables du « tous les hommes sont mes frères ». La philia hellénique est humaniste, parce qu’inégalitaire, hiérarchisée, conforme à la nature. Je préfère mon frère de sang à l’étranger, mais jamais je ne songerais à faire du mal à l’étranger paisible. Et il agira de même vis-à–vis de moi, dans sa propre communauté, dans son pays. L’humanisme inégalitaire respecte l’ordre naturel ; il ne ment pas. L’humanitarisme égalitaire et utopique ment. Il débouche sur la tyrannie, cet enfer pavé de bonnes intentions.

Cette tyrannie que nous risquons de connaître bientôt, suite à l’explosion possible d’une guerre ethnique… Aristote l’évoque aussi, cette guerre civile, et il en décèle les mêmes causes en même temps, il propose une définition ethnique, c’est-à-dire humaniste, classique de la Cité : « Est aussi facteur de guerre civile l’absence de communauté ethnique tant que les citoyens n’en sont pas venus à respirer d’un même souffle. Car de même, une cité ne se forme pas à partir d’une masse de gens pris au hasard. C’est pourquoi, parmi ceux qui ont, jusqu’à présent, accepté des étrangers pour fonder une cité avec eux ou pour les intégrer à la cité, la plupart ont connu des guerres civiles ». Bonne description des questions actuelles, il y a de cela 2400 ans…

Une cité harmonieuse ne peut-être fondée, selon Aristote, que sur la proximité ethnique et culturelle. Dans son œuvre historique et philosophique, Aristote décline, comme Thucydide, tous les désastres auxquels ont abouti l’accueil excessif des étrangers et le droit d’asile systématique au sein des cités grecques les Samiens accueillis chez ceux de Zancle et qui les chassent, les gens d’Amphipolis chassés par les colons de Chalcis qu’ils avaient imprudemment acceptés, les Syracusains en proie à une guerre civile avec les mercenaires étrangers qu’ils avaient enrôlés même chose à Byzance même chose à Antissa où les réfugiés de Chios, devenus séditieux, durent être chassés militairement. Etc. Notons qu’un peuple trop accueillant peut être chassé de chez lui. On l’a vu au Kosovo serbe. On le verra peut-être, pour commencer, dans certaines provinces de France.

Tout l’humanisme, historique ou philosophique de l’Antiquité classique, ne cesse de répéter cette évidence que l’humanitarisme moderne a oublié, mélanger les peuples est contraire à l’harmonie humaine et divine. Aristote explique « de même qu’à la guerre, la traversée de ruisseaux même négligeables disloque les phalanges, de même, toute hétérogénéité dans une cité provoque des conflits internes ». Jean-Marie Le Pen expose, commentant Aristote, au cours du colloque précité « Une cité doit donc être homogène dès lors qu’elle repose sur la liberté des citoyens. Seules les tyrannies, comme les Empires d’Orient ou d’Égypte peuvent se permettre d’avoir des peuples hétérogènes sous leur autorité ».

Il est certain que l’hétérogénéisation actuelle de la population française sape totalement les bases de la liberté (et de la « république » au sens romain), remet en cause la démocratie en introduisant privilèges sociaux indus et passe-droits, détruit l’universalité de la loi en introduisant des règlements communautaires particuliers.

Pour l’humanisme classique – qu’oubliera le Bas-Empire romain au profit de l’universalisme cosmopolite chrétien – le fondement de la liberté des citoyens est l’homogénéité de la Cité. La tyrannie de type oriental de l’Empire romain finissant était liée en grande partie, comme l’a montré André Lama (in Des Dieux et des Empereurs, EDE) à son excessive mosaïque ethnique. Vouloir concilier, comme on le croit aujourd’hui, une France multiraciale et une France démocratique, c’est une illusion, c’est vouloir marier la carpe et le lapin. Comme l’a vu Aristote, une cité multiethnique débouche soit sur la tyrannie soit sur l’anarchie.

Guillaume Faye, [Extrait de l’Archéofuturisme]

- Orania, une communauté afrikaner en Afrique du sud

- De Wagner aux légendes d'Odin

- La rune blanche ? Fake news par Halfdan Rekkirsson

- "Mon mari, Louis-Ferdinand Céline", entretien avec Lucette Destouches

- Le scandaleux business de l'éolien

- Pénuries Le grand secret que vous cachent les médias

- MATIAS MONTERO : LE MARTYR DE LA JEUNESSE UNIVERSITAIRE PHALANGISTE

- Boerslivesmatter, l’anti #BLM reprend de la vigueur !

- France-Afrique. Bernard Lugan interviewé par Charles Gave

- Raymond Ibrahim: l'épée et le cimeterre

Page 666 sur 859