Big Pharma, labos tout-puissants...

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

Plus riches et plus puissantes que jamais, les firmes pharmaceutiques orientent la recherche et le remboursement des soins. Enquête sur une industrie hors de contrôle, dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec les impératifs de santé publique. On les surnomme les "Big Pharma" : à eux seuls, les suisses Novartis et Roche, les américains Pfizer et Johnson & Johnson, et le français Sanofi contrôlent la majeure partie de la fabrication de médicaments.

Pour conserver leur monopole, ces grands laboratoires minimiseraient, voire occulteraient, certains effets indésirables causés par leurs produits. En Europe, la Dépakine, un antiépileptique responsable de malformations congénitales et de troubles neurodéveloppementaux chez des enfants exposés in utero, est au cœur d’un retentissant scandale. Soupçonné d’avoir tardé à alerter les autorités sanitaires et les consommateurs sur ces risques pourtant connus, Sanofi a été mis en examen pour "tromperie aggravée", "blessures involontaires" et "homicides involontaires".

Aux États-Unis, où la crise des opioïdes fait des ravages (plus de cent morts par jour), les multinationales pharmaceutiques sont accusées d’avoir encouragé la prescription massive de ces antidouleurs en dissimulant leur caractère hautement addictif. En 2019, Johnson & Johnson a ainsi été condamné à payer 572 millions de dollars à l’État d’Oklahoma pour avoir mis en danger la vie de ses citoyens. Alors que l’industrie pharmaceutique bénéficie largement des innovations de la recherche publique, les prix des médicaments atteignent des sommets : facturé 84 000 dollars aux États-Unis, où la tarification n’est pas encadrée, le traitement contre l’hépatite C coûte 24 000 euros en France, quand la nouvelle thérapie génique contre la leucémie commercialisée par Novartis avoisine les 300 000 euros.

Entre intense lobbying et ententes illicites, les laboratoires déploient d’efficaces stratégies pour préserver leurs exclusivités, à l’instar du même Novartis, qui est parvenu à imposer sur le marché un médicament contre la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) quarante fois plus coûteux que son concurrent. Course au profit À l’heure où la lutte contre le Covid-19 alimente les mastodontes pharmaceutiques, Luc Hermann (Starbucks sans filtre) et Claire Lasko éclairent le nouveau paradigme à l’œuvre dans le secteur, entre concentration, financiarisation et course effrénée aux profits.

À l’aide d’exemples documentés et de nombreux témoignages (de médecins, patients, journalistes, victimes et avocats, ainsi que d’un représentant de Sanofi et de l’ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine), leur enquête met en lumière la puissance démesurée des Big Pharma – "comparable à celle d’un État", selon le professeur François Chast –, les menaces qu’ils font peser sur les systèmes de santé publique, mais aussi les élans de résistance qu’ils suscitent, entre multiplication des procédures judiciaires et constitution de collectifs de médecins luttant contre la corruption dans le domaine de la santé.

Pino Romualdi: le regard vers l'Est (entre l'islam et la Chine)

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Le leader du MSI et ses positions sur la politique internationale: il identifiait Pékin comme un « sujet politique nationaliste »

Pino Romualdi a toujours suivi avec une extrême attention les évolutions politiques des mondes extrême-oriental et moyen-oriental. La révolution culturelle de Mao Tsé Toung et le nationalisme han et confucéen de Deng Xiaoping étaient tous deux considérés par Romualdi comme des alliés tactiques possibles dans la lutte contre l'impérialisme marxiste soviétique - alors hégémonique au niveau planétaire - et contre le duopole de Yalta. Si, déjà dans les années du Grand Bond en avant, Romualdi le machiavélique était très impressionné par Mao, après la mort du « grand timonier », le président du MSI fit son éloge le 12 septembre 1976 dans les pages du Secolo d'Italia, le présentant comme l'un des plus remarquables hommes d'État contemporains, précisant que la gauche radicale occidentale n'avait rien compris à son enseignement :

« Mao était le révolutionnaire le plus singulier de tous les temps.... était un homme simple et fort, sage et mystérieux, souriant et impitoyable, celui qui a fait de la Chine un leader mondial ».

Lire la suite : Pino Romualdi: le regard vers l'Est (entre l'islam et la Chine)

Des sénateurs recommandent « la dictature, si elle sauve des vies »

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

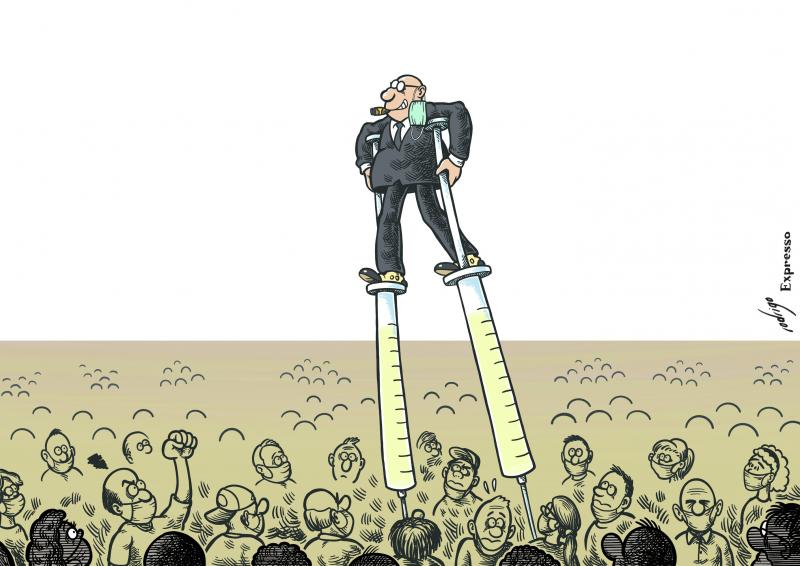

Établir une dictature numérique en cas de crise grave, c’est la proposition choc des sénateurs, dans un rapport de la délégation sénatoriale à la prospective.

Se basant sur les succès de pays asiatiques dans le contrôle de l’épidémie via des outils numériques contraignants, nos politiciens incapables de contrôler une simple frontière, rêvent d’une société de flicage pour sauver nos libertés en cas de crise grave.

Tirailleurs SÉNÉGALAIS : les FAKE NEWS de France télévisions (payées par vos impôts)

- Détails

- Catégorie : Démontage

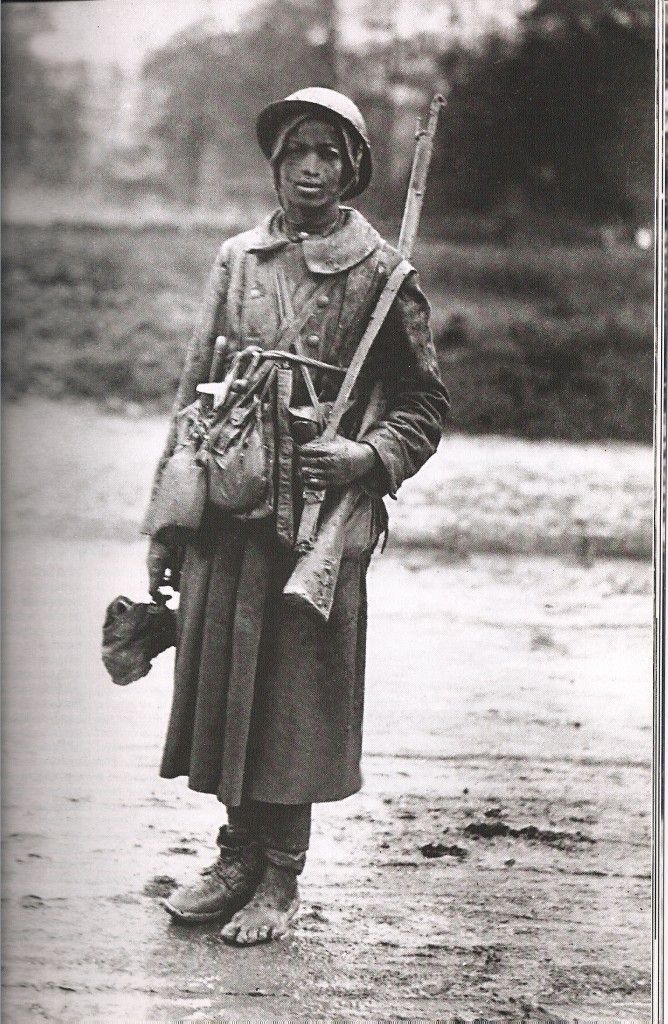

Dans l'épisode 6 de sa série "L'école de la vie", France Télévisions reprend une théorie historique qui voudrait que l'on ait employé lors de la Première guerre mondiale les tirailleurs sénégalais comme "chair à canon".

Alors qu'en est-il ? La France a-t-elle envoyé ses soldats noirs à une mort certaine ?

Le nucléaire et l'Europe: un partenariat indispensable

- Détails

- Catégorie : Nucléaire

Alors que la fusion nucléaire ouvre de nouvelles frontières, les folies des Verts risquent de condamner nos entreprises à mort.

Ce n'est qu'avec l'atome que l'Europe pourra atteindre une véritable autonomie énergétique.

« [...] nous passerons de l'ère des sources d'énergie limitées à celle des sources d'énergie renouvelables. Il y aura un moment, plus ou moins long, entre les deux époques, où l'ancien aura disparu et où le nouveau devra encore naître. À ce moment-là, les centrales à fission nucléaire devront combler le déficit énergétique. »

C'est en 1982 que Giuseppe Spezzaferro (1) prophétise déjà la situation actuelle. L'article était intitulé « Le nucléaire oui, mais la fusion ». Aujourd'hui, nous sommes en pleine transition et les thèses de Spezzaferro sont plus pertinentes que jamais.

Lire la suite : Le nucléaire et l'Europe: un partenariat indispensable

L'OTAN développe des techniques de guerre cognitive

- Détails

- Catégorie : Manipulation mentale

L'Innovation pour l'excellence en matière de défense et de sécurité (IDEaS), également appelée « Innovation Hub », basée au Canada, joue un rôle de premier plan dans ce domaine. Toutefois, ce centre ne figure pas sur la liste des centres d'excellence de l'OTAN officiellement accrédités, comme le Centre de cyberdéfense en coopération de Tallinn ou le Centre de sécurité énergétique de Vilnius. L'OTAN ne souhaitant probablement pas attirer l'attention sur son travail, elle opère de manière « autonome ».

Certes, cette approche de dissimulation a été couronnée de succès, puisque les fils d'actualité montrent que le centre a commencé à fonctionner dès 2017.

Lire la suite : L'OTAN développe des techniques de guerre cognitive

Réflexions sur l'Europe, le déclin et le renouveau hespérialiste – Entretien avec David Engels

- Détails

- Catégorie : REFLEXION

Cette vidéo est consacrée à la pensée de David Engels et à ses réflexions sur l’Europe. Dans cet entretien, David Engels revient sur trois de ses livres majeurs : « Le Déclin », « Que faire ? » et « Renovatio Europae ».

L’entretien est donc divisé en trois parties, consacrées respectivement à ces trois livres. Après avoir exposé sa conception spenglérienne du déclin de la civilisation européenne, David Engels montre les actions à mener, individuelles et collectives, pour vivre avec ce déclin et œuvrer à un renouveau « hespérialiste » de la civilisation européenne, idée qu’il développe dans la troisième partie de l’entretien.

Sommaire : 00:00 Première partie : Le Déclin 21:15 Deuxième partie : Que faire ? 53:18 Troisième partie : Renovatio Europae

Russie: une menace appelée Turan

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Le Turan est ce lieu perdu, terre des loups et des chamans, qui aurait été le berceau d'une myriade de peuples et de tribus d'Eurasie, notamment les Turcs, les Magyars, les Mongols, les Bulgares, les Finlandais et les Japonais. Situé dans les steppes sauvages et magiques du cœur de la terre, l'Asie centrale, le Touran est un lieu mythologique dont la mémoire a survécu à travers les récits des sages et des conteurs, et dont le charme a résisté à l'érosion du temps et à la transformation de ces peuples nomades en nations.

Aujourd'hui, à l'ère de la fusion des identités où l'histoire s'est arrêtée - comme dans l'Occident sénile et stérile - et de la résurgence des identités où l'histoire ne s'est jamais arrêtée - tout le reste du monde -, cet espace géo-spirituel appelé Turan est revenu à la mode, manifestant sa puissance d'un côté à l'autre de l'Eurasie et devenant l'un des grands catalyseurs du phénomène historique qu'est la transition multipolaire.

LA COMPAGNIE AMÉRICAINE LA PLUS SECRÈTE AU MONDE

- Détails

- Catégorie : Décryptage

La CTU de la série 24 H, les Men in black, toutes ces agences fantasmées à l’écran pourraient ressembler à celle-ci, bien réelle : la SAIC… Quatre initiales derrière lesquelles se cachent la compagnie américaine la plus secrète au monde... Sa mission : prévenir les guerres ou les provoquer…

Première Diffusion : 06/05/2007

- Sahmain 2021

- CHANT DE SAMHAIN

- Samhain (Samain), Toussaint, nuit d’Halloween et Fête des morts. Origines

- Samain/Halloween, fête Celtique ou europaïenne?

- HALLOWEEN / SAMHAIN / SAMONIOS, expression de la Tradition païenne d'Europe

- Rétablir deux vérités politiques par Georges FELTIN-TRACOL

- POURQUOI J'AI QUITTÉ LA GAUCHE (ET CE QUE J'AI RETROUVÉ)

- L'Asie centrale après le retrait américain

- Philosophie de Don Quichotte

- Les Grands Mythes : L'Iliade , premier recueil. (ép 1+2+3+4+5)

Page 650 sur 881