PLUS QUE JAMAIS : LA NÉCESSAIRE SYNTHÈSE NATIONALE

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Editorial du n°60 (printemps 2022) de la revue Synthèse nationale (01 06 2022)

Lire la suite : PLUS QUE JAMAIS : LA NÉCESSAIRE SYNTHÈSE NATIONALE

L’Âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

Rien n’est gratuit en ce monde. On devrait s’étonner de la naïveté des internautes qui croient encore en la gratuité des services rendus sur le réseau, comme s’il n’y avait rien à payer pour écouter de la musique, voir des films, obtenir des renseignements médicaux, trouver des conseils de jardinage, etc. Qu’y a-t-il derrière cette apparente gratuité ?

Peu de gens connaissent l’organisation économique des sites web car les grandes sociétés du numérique se gardent bien de fournir des informations sur leurs véritables activités. Derrière l’écran lumineux qui verse généreusement des flots d’informations, il y a la face cachée et même assez sombre du marché numérique. Les véritables clients de l’internet ne sont pas les utilisateurs ordinaires du réseau, mais les usagers qui achètent d’autres services.

Lire la suite : L’Âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff

Jean Picollec, un éditeur libre et atypique

- Détails

- Catégorie : CULTURE ENRACINEE

« Toujours vivant, toujours indépendant, toujours sur le fil du rasoir »: C'est ainsi que Jean Picollec, éditeur hors normes, bien connu dans « nos milieux », se définit. Roland Hélie et Philippe Randa ont eu la riche idée de consacrer un livre, paru aux éditions Synthèse nationale, à ce personnage pittoresque, éditeur ayant publié de nombreux livres non conformistes, breton fier de son identité, engagé dans le combat national breton, français et européen, ami de personnalités tout à fait inattendues de tous bords, ayant fait partie du bureau politique d'Ordre Nouveau tout en soutenant la Nouvelle Droite d'Alain de Benoist et fréquentant amicalement aussi bien Jean-Edern Hallier que Vincent Bolloré, le barde Jean Markale ou l'écrivain Yann Queffelec.

L’Obsolescence de l’homme

- Détails

- Catégorie : SOCIETE

C'est en 1956 que le philosophe juif Allemand Günther Anders écrivit dans « L’obsolescence de l’homme » cette réflexion prémonitoire :

« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s’y prendre de manière violente.

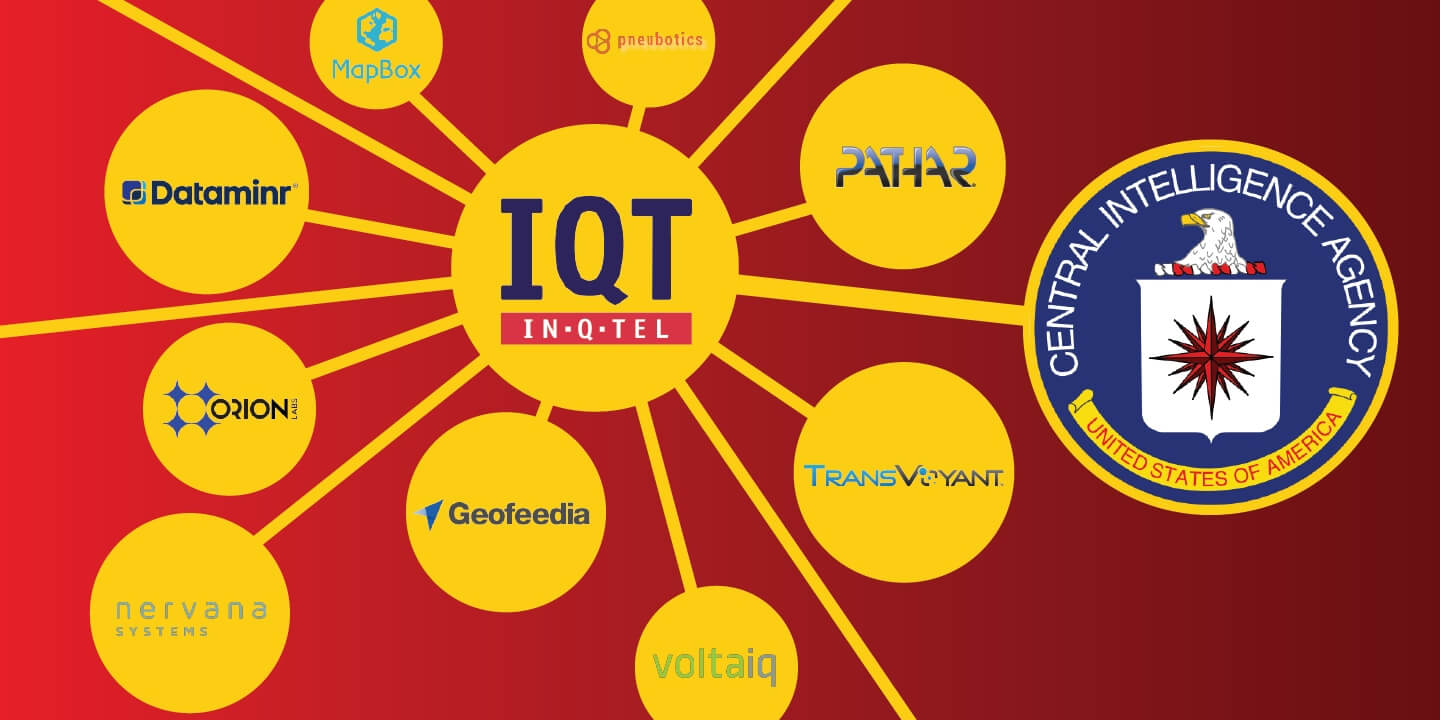

La CIA et l’OTAN lorgnent sur les pépites technologiques françaises

- Détails

- Catégorie : LIGNES DE FRONT

La French Tech n’est pas à l’abri de la guerre économique. Les PME et les start-up sont aussi la cible de certaines prédations. Charles Degand, président d’Angelsquare, analyse la récente création de fonds dirigés par la CIA et l’OTAN.

Lire la suite : La CIA et l’OTAN lorgnent sur les pépites technologiques françaises

- Le livret N°4 de « Comprendre les origines du mondialisme » est paru !

- Métaphysique de la tranchée - Julius Evola et la guerre

- GREEN CLOUDS - Trance Celtica

- Armes occidentales pour l’Ukraine : la revente a déjà commencé

- L'aliénation quotidienne...

- Vers une « RAF verte » ?

- La présidence Macron, l’Etat et la dé-civilisation française

- Ancien black bloc : comment il a quitté l'extrême gauche.

- Vikings (Wardruna – Völuspá) Викинги

- Jean Muno, Bruxelles et les peintres naïfs par Daniel COLOGNE

Page 645 sur 998