Luce Marinetti: « Quand j'ai espionné mon père derrière le rideau »

- Détails

- Catégorie : CULTURE ENRACINEE

Illustration: Gerardo Dottori, « La famille Marinetti » - au Palazzo delle Esposizioni via Fb

Propos recueillis par Edoardo Sylos Labini

Cet entretien inédit date de 2007. Edoardo Sylos Labini s'est entretenu avec la troisième fille de F. T. Marinetti, elle aussi activiste et promulgatrice du futurisme.

Lorsqu'il y a presque 20 ans, j'ai frappé à la porte de Luce Marinetti, la troisième fille du fondateur du brillant mouvement futuriste, je ne m'attendais pas à ce que cette rencontre influence les choix artistiques et de vie qui m'ont accompagné jusqu'à ce jour. CulturaIdentità est une revue née avec ce même esprit d'agrégation et d'amour pour les artistes italiens qui a fait du futurisme le mouvement culturel le plus important du XXe siècle. Luce, diplômée de l'université de Yale, a redécouvert ce que son père avait créé et que, dans l'après-guerre, quelqu'un essayait de lui occulter. Sa force et son amour pour l'art m'ont poussé à donner son prénom à ma fille. Car ce prénom indique un chemin tracé avec le cœur par une femme extraordinaire dont la seule mission, tout au long de sa vie, a été de faire connaître le Futurisme dans le monde. Luce nous a quittés en 2009, l'année du centenaire du Manifeste du Futurisme, et cet entretien autour d'un whisky a donc été réalisé deux ans avant sa mort.

Lire la suite : Luce Marinetti: « Quand j'ai espionné mon père derrière le rideau »

L’intervention humanitaire est un faux nez de l’agression militaire US

- Détails

- Catégorie : Décryptage

En dépit des résultats désastreux en Irak et en Afghanistan, les partisans de l’intervention militaire dirigée par les États-Unis continuent de prétendre que la guerre peut constituer un projet humanitaire. Ce n’est pas le cas.

Personnel de la marine américaine déchargeant les colis d’un hélicoptère de la Navy au port d’Umm Qasr, en Irak, en 2003. (Bob Houlihan / US Navy / Getty Images

Lire la suite : L’intervention humanitaire est un faux nez de l’agression militaire US

LA (TERRIFIANTE) HISTOIRE D'UNE BOURGEOISIE DÉCÉRÉBRÉE

- Détails

- Catégorie : Décryptage

Quand les dominants font leur cinéma !

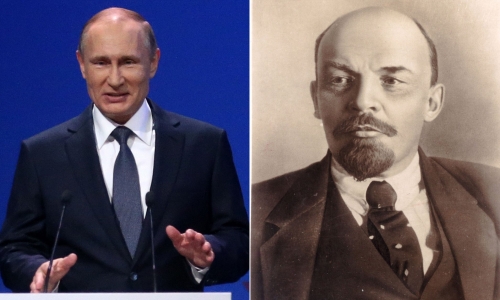

Ukraine : Les États-Unis jettent de l’huile sur le feu

- Détails

- Catégorie : GEOPOLITIQUE

« La Russie peut lancer à tout moment une attaque en Ukraine », a prévenu la Maison-Blanche, qui vient de retirer les familles de son personnel diplomatique du pays.

Et pour contrer la soi-disant menace russe, Washington a envoyé des armes anti-blindés à Kiev et l’Otan va déployer des avions et des navires de combat en Europe de l’Est.

Pour l’analyste et humanitaire Nikola Mirkovic, qui vient de publier l’essai « L’Amérique empire » (Éd. Temporis), pas de doute: les États-Unis attisent les tensions. Il accuse Washington de vouloir déstabiliser la région.

La crise de Suez, le MSI et la séduction du patriotisme de Nasser

- Détails

- Catégorie : HISTOIRE

La crisi di Suez e la destra nazionale italiana (La crise de Suez et la droite nationale italienne) est un essai de Matteo Luca Andriola, préfacé par Franco Cardini.

Les lignes idéologiques du Mouvement social italien ont pris un tournant important en 1956, tournant analysé par Matteo Luca Andriola dans sa monographie La crisi di Suez e la destra nazionale italiana (La crise de Suez et la droite nationale italienne), publiée en 2020 par la maison d'édition florentine goWare.

Lire la suite : La crise de Suez, le MSI et la séduction du patriotisme de Nasser

Ploutocrates et socialo-communistes, unis pour s'attaquer au peuple

- Détails

- Catégorie : LIGNES DE FRONT

Le NOM, Nouvel Ordre Mondial, ou mondialisme, est dirigé, aujourd'hui qu'il est à son apogée, par quelques personnages à l'altruisme bienveillant qui veulent que nous soyons heureux en nous privant de tout ou que nous assurions notre avenir en mourant tôt. Ils tentent de nous convaincre qu'à la lumière des événements, ce n'est qu'en mourant que nous aurons un avenir sûr.

À l'inverse, leurs publicitaires continuent de recommander un monde hédoniste d'exaltés, dans lequel vouloir tout et tout de suite est le meilleur moyen de se positionner dans la vie quotidienne. Ces maîtres du monde qui veulent aujourd'hui nous dépouiller de tout pour notre bien sont les mêmes qui, il y a quelques décennies, nous ont convaincu que le progrès consistait en une expansion acquisitive, frénétique, permanente et incontrôlée.

Lire la suite : Ploutocrates et socialo-communistes, unis pour s'attaquer au peuple

Spécial Thaïs d'Escufon

- Détails

- Catégorie : Décryptage

LE PRIVILÈGE BLANC EXISTE... ET ALORS ?

Connaissez-vous le "privilège blanc" ?

Cette théorie woke à la mode voudrait qu'il existe un privilège en Occident dont vous bénéficieriez en tant que blanc, et qui vous octroierait ainsi des avantages inconscients, invisibles et symboliques dans nos sociétés.

Cette théorie est-elle fondée ?

Que répondre à ceux qui la véhiculent ?

CE QU'IL MANQUE AU PATRIOTISME FRANÇAIS

Si je vous dis qu’il faut penser à la France comme un pays européen plutôt que simplement comme la France, ou si je vous dis qu’on ne peut pas réussir à défendre l’identité Française sans défendre l’identité européenne, vous me répondrez peut-être que je suis une européiste, qu’entre la France et l’Europe il faut choisir ou encore que je suis une fausse patriote.

Et pourtant, je suis intimement convaincue que nous devons dépasser le patriotisme hexagonal pour être pleinement efficace dans la lutte acharnée pour notre identité.

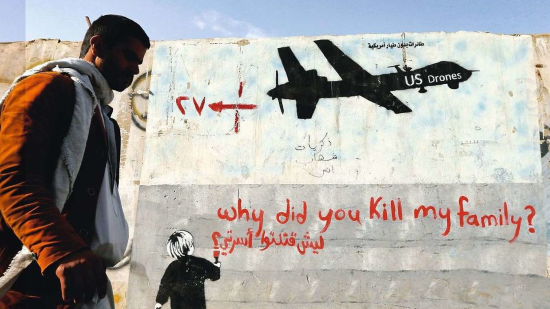

De Dresde à Hiroshima, de Bagdad à Damas, rien de nouveau sous le soleil du Satan Yankee.

- Détails

- Catégorie : Démontage

Le New York Times a publié une importante d’enquête, les «Civilian Casualty Files» [les Dossiers des victimes civiles], accompagné de centaines de documents confidentiels du Pentagone, révélant que les frappes aériennes américaines en Irak et en Syrie ont tué des milliers de civils, et que l’armée camoufle systématiquement ce fait.

Médiamensonges : Pourquoi les USA veulent-ils couper la Russie de l’Europe ?

- Détails

- Catégorie : Décryptage

L’agresseur est la Russie, répètent à l’envi la presse et les politiques en Occident. Selon eux, l’ogre russe serait prêt à dévorer l’Ukraine. Cette petite musique médiatique tourne en boucle depuis de nombreuses semaines.

L’essayiste belge Michel Collon dénonce une propagande de guerre. Sputnik l’a interviewé.

- Les censeurs publics et privés «démocratiques» s’attaquent aux médias étrangers

- Les Vikings en Amérique du sud

- La pensée biopolitique des Grecs – entretien avec Guillaume Durocher

- Entretien avec Eric Le Clanche, auteur du livre « De la Porte de la Chapelle à l’Indochine »

- « Qui » dirige la planète ? Au sommet visible de la pyramide : BlackRock et Vanguard !

- Sylvain Gouguenheim Le christianisme bannissait les anciens dieux, alors que le paganisme acceptait l’existence du dieu des chrétiens comme un dieu parmi d’autres

- Une pensée méconnue : le manifeste de Troy Southgate pour le mouvement national-anarchiste

- Bataille du Mont Saint-Michel 1434

- LES COBAYES DE LA CIA

- La gestion de l'épidémie : erreurs, incompétences, fautes, mensonges - Alain Bauer

Page 618 sur 878