La librairie des Deux Cités : Appel au soutien, sauvez-vous, sauvez-nous !

- Détails

- Catégorie : CULTURE ENRACINEE

Suite aux attaques de l'extrême gauche notre survie est remise en cause.

Notre site internet : www.lesdeuxcites.fr

Notre adresse physique : 6 grande rue, 54000 Nancy

Sauvez-vous, sauvez-nous !

Comprendre le NÉO LIBÉRALISME (et pourquoi ÇA CRAINT !)

- Détails

- Catégorie : ECONOMIE

Le néo libéralisme est la matrice de notre société, tout découle de cette idéologie.

La plupart des discours politiques sont futiles puisque le néo libéralisme gouverne en amont. Tant que des libéraux dirigeront le monde, aucune politique sociale ne sera possible.

EMMANUEL MACRON : LE QUINQUENNAT DES AFFAIRES ET DE LA VIOLENCE

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Suppression de l'ISF, baisse des APL, affaire Kohler, mutuelles de Bretagne, affaire Benalla, gilets jaunes éborgnés, mises en examen et démissions en cascade, pénuries de masques, fermetures de lits, affaire McKinsey...

Pendant cinq ans, les affaires ont succédé aux affaires. Tandis qu’il touche à sa fin, le quinquennat d’Emmanuel Macron apparaît pour ce qu’il fut : la présidence de la violence et du désordre.

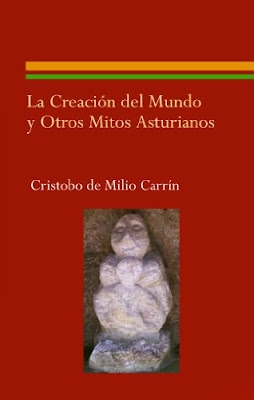

Asturies, mythologie et identité. Un pays ignoré, un livre inconnu.

- Détails

- Catégorie : Régions d'Europe

Compte rendu du livre de Cristobo de Milio Carrín: La Creación del mundo y otros mitos asturianos. (La création du monde et autres mythes asturiens).

par Carlos X. Blanco, Professeur de philosophie (Ciudad Real)

Résumé :

Nous proposons une critique de ce livre sur la mythologie asturienne, La Creación del Mundo, y otros Mitos Asturianos, où sont exposés les mythes du folklore asturien recueillis à la lumière de comparaisons avec la mythologie celtique et d'autres domaines. Carrin expose les survivances d'une ancienne religion européenne, répandue dans la zone atlantique, mais occultée par l'obsession espagnole pour tout ce qui tourne autour du latin et de la Méditerranée. Ils fournissent également des indices sur les raisons pour lesquelles les asturiens ignorent largement ces questions cruciales.

Lire la suite : Asturies, mythologie et identité. Un pays ignoré, un livre inconnu.

« Du Druide au Druidisme : la quête d’un héritage multimillénaire » n° 23

- Détails

- Catégorie : L'ECHO DES CANUTS

Le lien audio : https://soundcloud.com/meridienzero/lecho-des-canuts-23-du-druide-au-druidisme-la-quete-dun-heritage-multimillenaire">

Pour nous suivre ailleurs, sur Telegram https://t.me/echodescanuts

Le camarade Roberto se penche dans ce nouveau numéro de l’Écho des Canuts sur le druidisme. Pour ce faire, il s’est entouré de ses principaux acteurs : des druides. Quelques références évoquées durant l’émission :

- Groupe Druidique des Gaules (GDG)

- Clairière du Retour de Lug (du GDG)

- https://www.facebook.com/druidisme.rhonealpes/

- https://www.facebook.com/druidismelyon

- Participants à l’émission :

- Druidesse Brighlanda

- Druide Lugvidion

- Barde Brogilos

- Marcassin Senacaticos

- Claudine Bouchet : Druidesse Korridwen Bod Koad / CIDECD (Collège International d’Études Celto-Druidiques)

- Ovate Luxelia CIDECD (Collège International d’Études Celto-Druidiques)

- cidecd.com Pour l’accès au cidecd:

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Les Druides tome 1: Les Bardes (Éd. Les Acteurs du Savoir) , Les Druides tome 2:Les Ovates (Éd. Les Acteurs du Savoir ), Les Druides tome 3: Les Druidesses (en préparation )

- Paul Bouchet, Grand Druide Bod Koad /|\ aux éditions Maïa.

- Le Grand Livre des Morts du monde celtique aux éditions Véga.

- Le druidisme est une cosmogonie complète dans laquelle nous retrouvons toutes les disciplines ésotériques.

- Notre devise : AIMER – CREER – APPRENDRE et son corollaire ENSEIGNER.

- C’est en cela que réside l’originalité de la philosophie née en Occident et enseignée par les druides comme Aristote l’a reconnu dans son Traité de la Magie dont voici un extrait retrouvé dans le livre de Diogène de Laerte publié en 1847, Vies et doctrines des philosophes de l’Antiquité, tome premier, Charpentier libraire-éditeur:

« Quelques auteurs prétendent que la philosophie a pris naissance chez les barbares : ainsi Aristote, dans le traité de la Magie, et Sotion, au vingt-troisième livre de la Succession des Philosophes, disent qu’elle fut cultivée chez les Perses par les mages, chez les Babyloniens ou les Assyriens par les chaldéens, dans l’Inde par les gymnosophistes, chez les Celtes et les Gaulois par ceux qu’on appelait druides et semnothées. Ils s’appuient encore sur ce qu’Ochus était de Phénicie, Zamolxis de Thrace, et Atlas de Libye. »

- Druide Gwinver le Roux / OBOD France (ordre des Bardes, Ovates et Druides)

- Ecole Druidique Rigantona: président Druide Pwill

- site: https://ecoledruidiquerigantona.fr

- Association de formation ouverte à tous les druides et sympathisants(actuellement 32 étudiants)

- Publications:

- « Le druidisme éternel » et « Mieux vivre avec la sagesse de nos anciens et la nature »,de François Willigens, éditions « Le mercure Dauphinois » à Grenoble

- Les 24 cours de la formation par correspondance en 3 ans.

TOUT SAUF MACRON par Pierre VIAL !

- Détails

- Catégorie : POLITIQUE

Les choses sont claires car les masques tombent : Jean-Luc Mélenchon, le « révolutionnaire » en peau de lapin, Valérie Pécresse, la représentante de la droite bourgeoise, friquée, versaillaise, les débris de la gauche et de l’extrême-gauche (Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jadot, Philippe Poutou) appellent à « faire barrage à l’extrême-droite » - donc, toute honte bue, à voter Macron. C’est la grande coalition de l’Anti-France, le Système à visage découvert.

Chacun sait quels reproches nous pouvons faire à Marine Le Pen. Mais en politique le réalisme commande et non les sentiments, quand la maison brûle. C’est pourquoi Eric Zemmour et Dupont-Aignan ont raison d’appeler à voter Marine Le Pen car tout vaut mieux que Macron, le candidat de la grande finance, du cosmopolitisme de Maastricht, de l’atlantisme, bref de l’Anti-France.

J’appelle donc moi aussi à voter Marine Le Pen. Je m’exprime à titre personnel, non en tant que président de Terre et Peuple car je reste fidèle à notre ligne habituelle, considérant que chaque membre de Terre et Peuple est en mesure d’être conscient des enjeux et de prendre donc ses responsabilités.

J’ajoute que l’abstention est un refus du combat et donc une position peu honorable, qui sert objectivement Macron.

Pierre VIAL

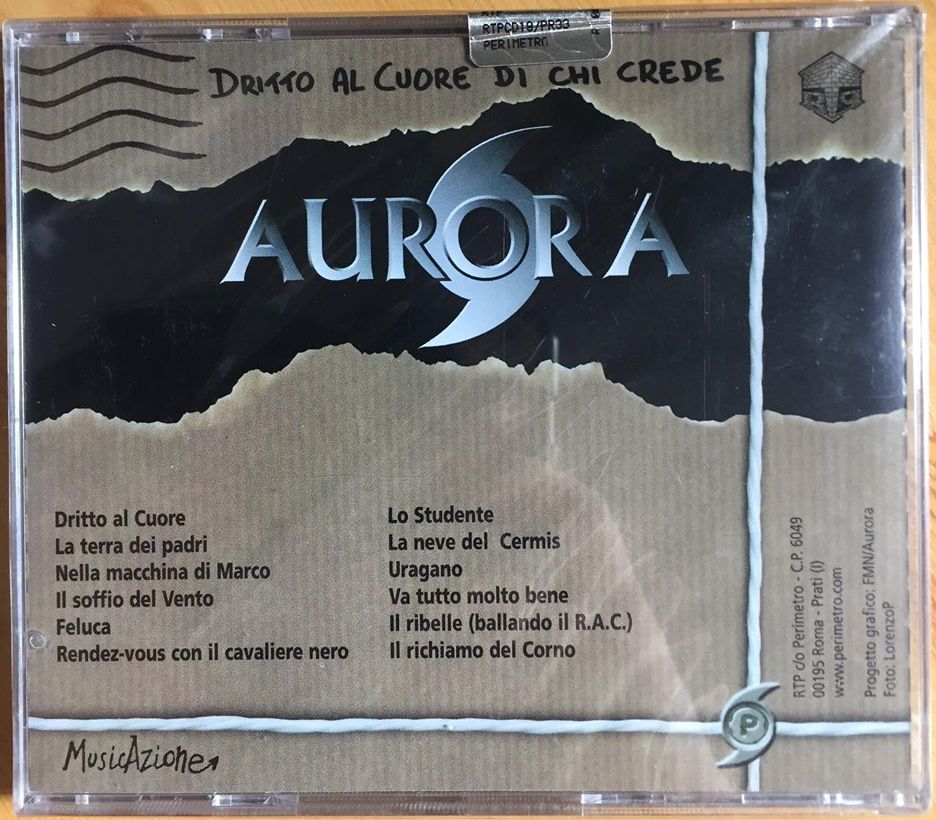

ROCK IDENTITAIRE ITALIEN : DRITTO AL CUORE DI CHI CREDE - AURORA

- Détails

- Catégorie : Boutique enracinée

Rock identitaire italien.

18 euros frais de port compris en suivi pour la France, sous enveloppe bulle. Paiement par PayPal ou virement bancaire. Nous contacter par messagerie :

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/boutiqueenracinee

ou https://t.me/boutiqueenracinee

Lire la suite : ROCK IDENTITAIRE ITALIEN : DRITTO AL CUORE DI CHI CREDE - AURORA

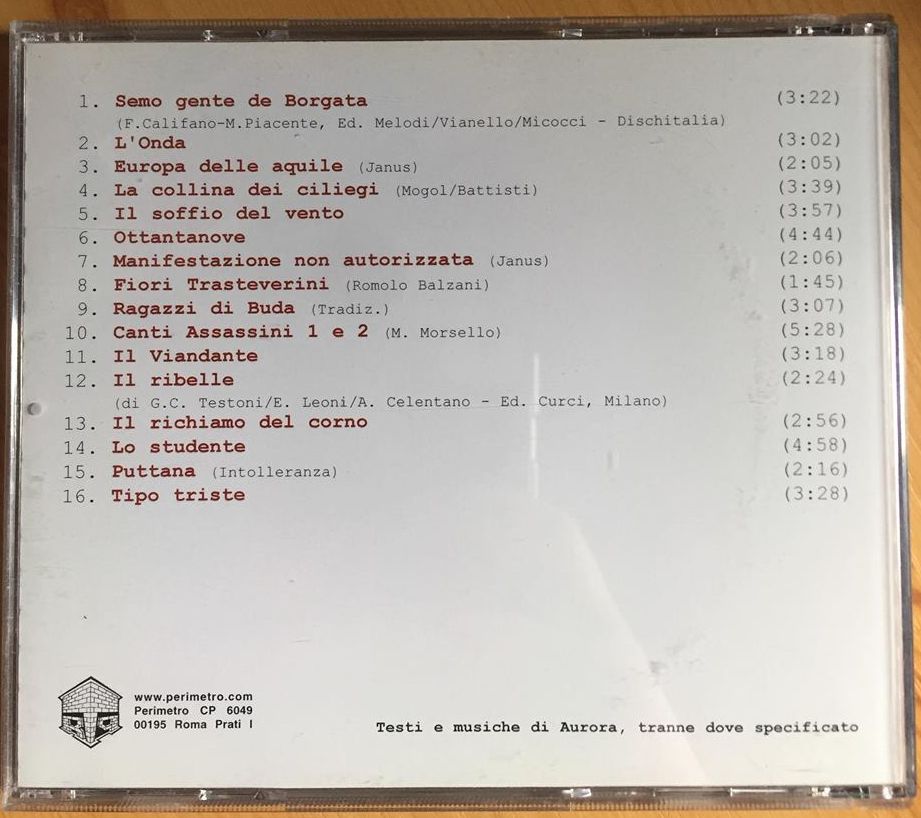

Rock identitaire italien : Dal vivo - Aurora

- Détails

- Catégorie : Boutique enracinée

Rock identitaire italien.

18 euros frais de port compris en suivi pour la France, sous enveloppe bulle. Paiement par PayPal ou virement bancaire. Nous contacter par messagerie :

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/boutiqueenracinee

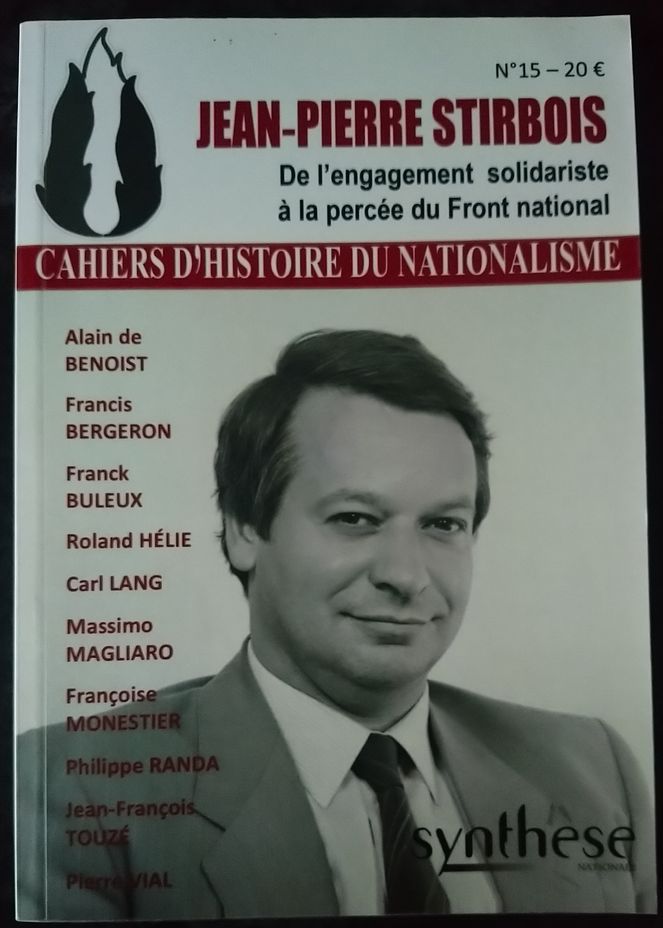

Jean-Pierre Stirbois, de l’engagement solidariste à la percée du Front national

- Détails

- Catégorie : Boutique enracinée

26,50 euros frais de port compris en suivi pour la France, sous enveloppe bulle. Paiement par PayPal ou virement bancaire. Nous contacter par messagerie :

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/boutiqueenracinee

ou https://t.me/boutiqueenracinee

Le MSI, le Mouvement social italien - Massimo Magliaro

- Détails

- Catégorie : Boutique enracinée

26,50 euros frais de port compris en suivi pour la France, sous enveloppe bulle. Paiement par PayPal ou virement bancaire. Nous contacter par messagerie :

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/boutiqueenracinee

- Entrevue avec Xavier Moreau chercheur franco-russe

- Avec Alexis Poulin, on note le quinquennat MACRON sur 20 !

- Quand Libération se fait le relais des services secrets britanniques via Bellingcat

- Que nous apprend la guerre en Ukraine ? Que la déconstruction de « l’ordre du monde » s’accélère !

- EUROPE - UNE COLONIE DES USA - MICHEL MIDI AVEC BRUNO DREWSKI ET MAJED NEHMÉ

- Dégage !

- Jacques Baud : "Le massacre de Boutcha est déjà largement battu en brèche !"

- Fumisteries universitaires par Georges FELTIN-TRACOL

- Bataille de Rocroi, la France terrasse les terribles Tercios.

- Rencontre avec une Chamane

Page 583 sur 878